artscapeレビュー

ミュンヘン・カンマーシュピーレ『NŌ THEATER』

2018年08月01日号

会期:2018/07/06~2018/07/08

ロームシアター京都 サウスホール[京都府]

ドイツ有数の公立劇場ミュンヘン・カンマーシュピーレに招聘され、日本人演出家として初めて、3シーズンにわたるレパートリー作品の演出を務めた岡田利規(チェルフィッチュ主宰)。現地に滞在し、カンマーシュピーレ専属の俳優陣やスタッフとつくり上げた『NŌ THEATER』(2017年初演)が京都で上演された。タイトルに「NŌ(能)」とあるように、未練を抱え成仏できない「幽霊」の語り、「シテ」「ワキ」「地謡」の役割を明確に振り分けた構造からなる本作は、能という演劇形式を現代的に高度に洗練させて抽象化しつつ、現代日本社会の病魔を提示する。

1本目の演目「六本木」では、かつて投資銀行のディーラーだった男が、バブル経済とその破綻、長期化する不況、リーマン・ショックの余波へとなすすべなく崩壊する日本経済の一端を担ったことを悔いて自殺し、「希望のない若さ」をもたらした罪の許しを乞うため、一人の青年の前に「幽霊」となって登場する。短くコミカルな「狂言」を挟み、2本目の演目「都庁前」では、2014年の東京都議会での女性差別的なやじ問題に端を発して出現するようになった「フェミニズムの幽霊」と、抗議行動として都庁前に立ち続ける女が登場。別の青年と対話を交わし、日本社会に蔓延る女性蔑視を糾弾する。

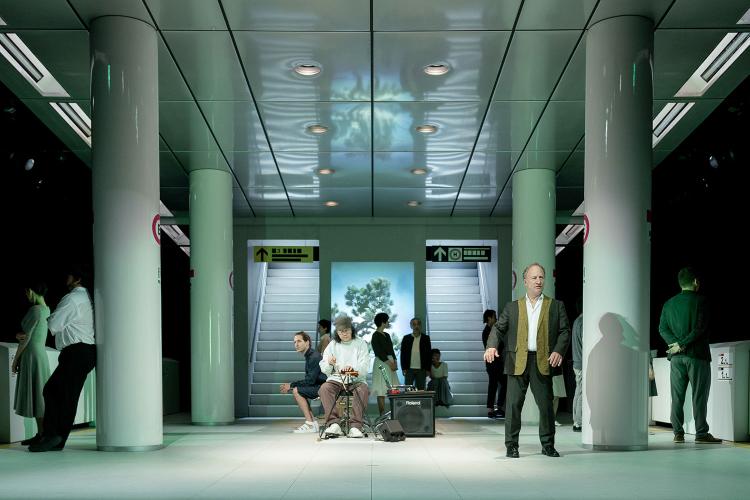

「六本木」[撮影:井上嘉和]

抽象度の高い舞台美術の作品が多い岡田にしては珍しく、舞台美術は極めて精巧に組まれ、舞台上に東京の地下鉄のプラットフォームが出現する。中央のベンチでストリートミュージシャンのように演奏するのは、現代音楽家の内橋和久。古典的な能の囃子と同様、同じ舞台空間上でライブ演奏する内橋が奏でるダクソフォンの幽玄な音色は、イエローやグリーンに変幻する照明の効果ともあいまって、「幽霊」の出現を音響的に告げる。また、「駅員」と「地謡」の2役を兼ねる女優が歌うような節回しで発声する、ドイツ語の音楽的な響きも魅力的だ。俳優の所作は厳密にコントロールされ、不動に近いほどに抑制されているが、「幽霊」の身体は次第に見えない圧を高めていくような運動を始め、台詞と乖離した身体運動の浮遊感が、見る者の平衡感覚を揺るがしていく。彼らの遺した未練や怨念は、浄化されず地下空間に吹き溜まる一方、「グローバルな金融システム」の象徴たる森タワーや「いきり立つ逸物」に例えられる都庁ビルは、地上の支配者のごとく監視塔のようにそびえ立ち、重くのしかかる。「ワキ」役の青年たちは、いったんは幽霊の棲む地下の異界に下降し、「シテ」の幽霊の聞き役を務めた後、舞台奥の階段を昇って再び地上世界へと戻る。この階段は能舞台において此岸と彼岸を橋渡しする「橋掛かり」の装置を思わせ、「鏡板」に見立てられた「液晶ディスプレイ広告」には「松」のイメージが映し出される。

「都庁前」[撮影:井上嘉和]

このように、『NŌ THEATER』では、随所に「能」との接続を示唆する仕掛けが施されている。古典芸能である「能」の構造や意匠を散りばめつつ、現代日本社会への自己批評をテーマとすることで、エキゾティズムの陥穽に陥ることを巧妙に回避する──ここには、岡田の演出家としてのバランス感覚が見てとれる。ドイツ語圏のみならず、イランやレバノンなど非欧米圏各地から演出家が招かれるミュンヘン・カンマーシュピーレにおいて、戦略的な演出設計だと言えるだろう(同じく「幽霊」が登場するチェルフィッチュの過去作品『地面と床』(2013)や『部屋に流れる時間の旅』(2016)において既に「能」の形式は導入されていたが、本作はより徹底化が図られている)。それは、ミュンヘンの観客には、「古典のエッセンスと現代社会批評の融合」としてアピールし、日本国内での上演においては、「ドイツ人俳優がドイツ語で演じ、日本語字幕を通して観劇する」という間接的な迂回路を取ることで、ドメスティックで生々しい問題の直接性は緩和される。私たちは、「息苦しい現実」を一種の緩衝材として間に挟まれたレイヤー越しに眺めることで、ほどよく距離を取って見ることができる。それは、「現実の異化」という演劇のもたらす作用のひとつだ。だが、資本主義に侵食された公共空間に代わってここでは、液晶広告に輝く「松」のイメージが終始、「日本」という記号を「商品」として宣伝し続けていたことも事実である。

公式サイト:https://rohmtheatrekyoto.jp/program/7856/

2018/07/07(土)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)