artscapeレビュー

高嶋慈のレビュー/プレビュー

粘土の味『オフリミット』

会期:2018/01/26~2018/01/28

京都芸術センター[京都府]

笑っていいのか笑えないのかの瀬戸際の不条理な世界を上演する「努力クラブ」主宰の劇作家で演出家の合田団地。一方、多和田葉子の小説やテレサ・ハッキョン・チャによる多言語の実験的テクスト『ディクテ』など、「戯曲」以外のテクストを上演台本として使用する「したため」主宰の演出家、和田ながら。京都を拠点に活動し、作風の異なる気鋭の2人が今回組んだユニットが、「粘土の味」である。合田の書いた戯曲に対し、和田は演出家としてどう応答するのか。

『オフリミット』は、積極的に生きることを放棄した男に起こる不条理ともラブコメともつかない物語だ。誰からも必要とされていないと厭世的になり、仕事も辞め、しかし絶望というには微温的な日常を引きずり、「貯金がなくなったら死のう」と思って公園のベンチに座り、日々をやり過ごす。そんな男に、自分も孤独だと言う女が声をかける。詐欺を心配する友人を尻目に舞い上がる男。デートで距離を縮めた後、女は「遠くへ連れてって」と頼み、二人は温泉のある海辺の町へ出かける。海を見ながら「死にましょう」と誘う女。だが、一夜が明けると女は失踪していた。失意のうちに元の町に戻った男の前に、今度は「妹」と名乗る女が現われ、「姉はいつも、突然行方をくらまし、男が追いかけてきてくれるか試している。私は姉の居場所を知っているから一緒に来て」とドライブに誘う。「姉への手土産」といってスイーツを物色するなど、男を焦らせたあげく、彼女は最後に言い放つ。「姉の居場所なんて知ってる訳ないじゃない。これから私とホテルへ行きません?」。発狂した男の声が暗転した闇のなかに響きわたる。

撮影:前谷開

ここで特筆すべきは、物語ではなく、小道具をメタフォリカルに駆使した和田の「演出」、とりわけ「マイク」の効果的な使用だ。舞台は劇中のストーリーと男のモノローグが交錯して進むが、「モノローグ」部分はマイクを通して発話される。厭世的な孤独感の激白が、本来はパブリックに声を届ける道具である「マイク」で発せられる逆説によって、「誰も彼に耳を傾ける者などいない」という孤独感が増幅される。だがそれだけではない。男のモノローグは、「自分が性技に長けている」台詞から始まる。その時、天井からするすると逆さまに降りてくるマイクは、明らかにペニスの代替だ。マイク=ペニスを撫でるように触りながら、性技について語り続ける男。だがそれは彼自身が告白するように、全て妄想でしかない。生きることに無気力で受動的な彼だが、マイクを介したモノローグの時だけは、口調も激しく、声も大きく響く。マイク=ペニスは、握りしめている間は彼に攻撃的な力を与えるが、実際にその力が外の世界に及ぶことはない。天井からコードが垂れ下がったままのマイクを持って右往左往する男の姿は、鎖か縄に繋がれた哀れな猿のように見える。さらにマイクは最終的に、彼を誘う女たちに奪われてしまう。

撮影:前谷開

和田の演出は、「女たちに残酷に翻弄され、破滅する男性主人公」という物語を、被虐的なロマンティシズムとして描くのではなく、「優柔不断で流されやすいだけの男と、それを滅ぼすのは女」という図式が内包するジェンダー的な偏差に対して密かな逆襲を仕掛けている。彼が発狂したのは「人間不信(女性不信)」に叩き落とされたからではなく、「マイク=ペニス=発話の主導権を奪われた」こと、すなわち自らの去勢に気づいたからではないのか。和田の演出は、物語の解釈をラディカルに書き換えてしまう。戯曲に埋め込まれたジェンダー的な偏差とファロセントリックな欲望を明るみに出した上で奪い返すという批評性でもって応答した和田は、「演出」が(戯曲への奉仕ではなく)クリティカルな営みであることを提示していた。

2018/01/28(日)(高嶋慈)

大坪晶「Shadow in the House」

会期:2018/01/06~2018/02/18

アートラボあいち[愛知県]

大坪晶は近年、日本各地に残る「接収住宅」(第二次世界大戦後のGHQによる占領期に、高級将校とその家族の住居として使用するため、強制的に接収された個人邸宅)を対象とし、精力的なリサーチと撮影を続けている。《Shadow in the House》シリーズは、歴史の痕跡が残る室内を記録するとともに、ダンサーと協働し、室内で動いた身体の軌跡を長時間露光撮影によって「おぼろげな影」として写し込むことで、何かの気配の出現や人がそこにいた痕跡を示唆する写真作品である。

昨年秋から今冬にかけて大坪は、愛知県立芸術大学 アーティスト・イン・レジデンスに滞在。愛知県内に現存する「接収住宅」3件と公共建築1件を撮影した新作が発表された。瀟洒なタイルで装飾された光の差し込む浴室、ステンドグラスの美しい窓が連なる階段の踊り場、艶やかな床板の幾何学模様が美しいホールのような空間。目を凝らすと、黒い靄のような気配がかすかに蠢き、あるいは陽光に溶け込むような人影がうっすらと揺らめいている。誘われるように画面を凝視すると、洋風のカーテンがかかる窓の上部には欄間のような和風の装飾が施されて和洋折衷の空間になっているなど、建築の細部へと視線が分け入っていく。

大坪は撮影にあたり、建物の所有者の遺族や管理者などにインタビューを行なっており、聞き取った印象的なエピソードが撮影場所やモチーフの選定に活かされている。例えば、庭の奥に、テラスのある洋風の建物を写した一枚。よく見ると手前には「縁側」の一部が写り、芝生が植えられた庭には松の木も生え、和洋折衷が見てとれる。この住宅が接収された時期、縁側のある手前の「和館」には所有者の日本人が住み、庭を挟んだ「洋館」にはGHQの軍人一家が居住し、「洋館」への行き来は禁じられていたという。「和館側から洋館を見る」大坪のカメラの視線は、自宅内のわずか数十歩の距離でありながら「限りなく遠い」距離を見つめていたであろう館の所有者の眼差しを追体験しているのだ。また、作品制作に協働したダンサーの古川友紀は、撮影時の身体感覚として、「大坪が聞いた場所にまつわるエピソードの中に自分が入っていく」「その場所でどのような振る舞いが行なわれていたかを想像しながら動く」と語る。大坪による「眼差しの追体験」と、古川による身体的なトレース、両者を通して「場所の記憶」が再び生き直されていく。

Shadow in the House_Shumokukan, Type C Print, 2017

関連レビュー

大坪晶|白矢幸司「Memories and Records」|高嶋慈:artscapeレビュー

2018/01/27(土)(高嶋慈)

ダンスボックス・ソロダンスシリーズvol.2 寺田みさこ『三部作』

会期:2018/01/19~2018/01/21

ArtTheater dB Kobe[兵庫県]

「ソロダンス」によるフルレングス作品の上演をシリーズ化する企画、「ダンスボックス・ソロダンスシリーズ」の第2弾。今回、寺田みさこは、自身の振付作品の制作ではなく、「ソロダンスの振付を他の振付家に依頼する」ことを希望。国籍、世代、ダンスのバックグラウンドやキャリアが大きく異なる3名の振付家がそれぞれ寺田を振付けた3作品が上演された。

韓国の気鋭のダンサー、振付家のひとり、チョン・ヨンドゥは、ブラジルの作曲家ヴィラ=ロボスのバレエ音楽「Uirapurú」(1917)を使用した『鳥と女性、そして夜明けの森』を寺田に振付けた。不協和音や変則的な拍子が展開する楽曲のなか、寺田は一つひとつの音に身体をあてがうように、ゼロコンマ1秒以下の速度と精密さで全身を運動させ、深い森の奥深くに棲息する孤独で奇妙な美しい鳥へと変貌していく。一方、ブラジルの鬼才、マルセロ・エヴェリンは、過去3回のKYOTO EXPERIMENTで観客に突きつけてきた極限的な肉体や暴力性を封印し、静けさのなかに、身体から滲み出た情動が次第に空間を変質させていくような、静謐かつ力強いソロをつくりあげた。片手に握りしめた石を愛おしむような、あるいは我が身から引き剥がそうとするかのような、愛憎に満ちた寺田の動き。ある時は軽やかに宙に浮き、ある時は耐えがたい重荷となってのしかかる石と寺田の身体の間には、目に見えない繊細な緊張の糸が刻々と強度と粘度を変えながら張りめぐらされているようだ。

[Photo: junpei iwamoto]

一方、脱力的な笑いとともに「ダンサーの身体の駆使」を扱ったのが、contact Gonzoの塚原悠也による『ダンサーがチューイングガムを運ぶための3つのフェーズ(準備・移動・撤収)』。「準備」のフェーズでは、塚原や裏方スタッフが脚立、木箱、トランク、プロジェクター、ビデオカメラ、照明といったさまざまな機材や物品を舞台上に持ち込んで設置していく。積み上げた木箱どうしの間には板が橋渡しされ、寺田はガムを噛みながら、板の上をバランスを取りつつ渡っていく。口元にマイクが仕込まれているのだろう、くちゅくちゅという噛む音が響く。寺田が渡り終えた板と木箱は裏方スタッフによって取り外され、行く手には新たな橋=通路が次々と築かれていく。ここでは、「ガムを空間的に移動させる」というナンセンスな目的に、超絶技巧を持つダンサーの身体が従事させられているのであり、さらに「ダンサーの身体移動のためのナンセンスな装置」をつくるために労力が割かれている。同時に舞台上では、塚原がトランクから引っ張り出すガラクタが次々とベルトコンベヤーに乗せられていくという別の「移動」が同時進行し、壁のプロジェクションに実況中継で映されていく。「ダンサーの身体」という特権性を無効化しつつ、「ガムの移動」というナンセンスを起点に、寺田の身体、裏方スタッフたちの身体、塚原の身体、舞台上のさまざまな物品がそれぞれの目的や法則に従いつつ交通し合う複雑な場をつくり上げていた。

このように本公演は、運動の精密なコントロール、内に秘めた情動の表出、身体の駆使の動機付け(とその問い直し)という「振付」の多面的現われの中に、「寺田みさこ」という固有のひとつの身体が持つ可塑的な変容の振れ幅をも提示していた。

2018/01/20(土)(高嶋慈)

明楽和記「AKIRA」、明楽和記+堀尾貞治「ゆき」

会期:2018/01/08~2018/01/20

GALLERY Ami-Kanoko[大阪府]

ギャラリーの1階と2階で明楽和記(あきらかずき)の個展「AKIRA」が、3階では明楽と堀尾貞治の2人展「ゆき」が開催された。

明楽はこれまで、色鉛筆やカラー電球、着色された既成品、さらには「他のアーティストの美術作品」を「単色の色彩」と見なして空間に配置することで作品を成立させてきた。「色(材)」という規定値や他律的なルールの設定、「絵画とは色彩の選択と配置である」とする還元的思考を空間へと拡張させる制作態度は、「絵画」「ホワイトキューブ」「キュレーション」といった制度的な問題を改めて照射する。今回、2人展の相手として堀尾貞治が選ばれた理由は、「あたりまえのこと」というコンセプトの下、身の周りの物品に毎日特定の色を一色ずつ塗り重ねていく堀尾の行為に、「色」「他律的なルール」という共通項を見出したからと理解される。

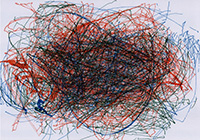

一方、個展「AKIRA」では、学生時代に影響を受けたという「具体」の作家、金山明の絵画作品を参照。金山が玩具の電気自動車(あるいは自作の電動機器)に描画材を取り付けて支持体の上で自走させて制作した絵画作品を、実物大に「模写」した作品が発表された。一見、自由奔放に描き殴ったように見えるが、「制御不可能なエネルギーの奔出」を目指すオートマティズムではなく、「機械的に描画された線の軌跡に自身の手の運動を従事させる」という作業だ。そこでは、元の制作主体としての金山明/描画主体としての身体性を取り戻そうとする明楽という2人の「あきら」が、重なり合いつつもブレながら、「機械的に描画された線」の確かさを滲ませていく。

また、もうひとつの展示室では、ファンに撹拌されたカラフルなスーパーボールが、ホワイトキューブの空間内を縦横に飛び交う作品が発表された(観客は、保護メガネと盾で身を守って中に入り「鑑賞」することができる)。ここでは、線描の自動生成装置は2次元平面から3次元空間へと拡張され、カラフルなボールの運動が自動的に「絵画」を生成/解体し続けていく。感情の発露としての線描のほとばしりであるオートマティズムの否定から出発し、機械での代替を経て、より過激化を推し進めること。その時、「絵画」は、目に見える実体を半ば失いながら、中に入った観客を身体的に脅かす暴力的な何ものかへと変貌を遂げるのである。そこでは、「作家の身体」は不在化する代わりに、私たちは別の身体――弾丸のように飛び交うボールを避けようと右往左往し、脚や肩にボールが跳ね返って新たな軌跡をつくり出す「観客の身体」を発見するのだ。

2018/01/20(土)(高嶋慈)

プレビュー:地点『正面に気をつけろ』

会期:2018/02/26~2018/03/11

アンダースロー[京都府]

地点が自分たちで改装した稽古場兼劇場である京都のアンダースローにて発表する新作。戯曲は新進作家の松原俊太郎によるものであり、昨年4月にKAAT神奈川芸術劇場で上演した『忘れる日本人』に続き、2度目のタッグを組む。また、地点のレパートリー作品であるブレヒトの『ファッツァー』をはじめ、『ミステリヤ・ブッフ』『ロミオとジュリエット』『どん底』でも音楽を担当したバンド「空間現代」が参加する。松原の今回の戯曲は、ブレヒトの『ファッツァー』をモチーフに書かれたコラージュ的な作品であり、地点との相性はもちろん、「空間現代」のエッジの効いた音響空間とどう切り結ぶのか、期待される。言葉、音、身体運動が多方向に疾走しつつ衝突し合う、意味内容の豊穣な破綻が充満した空間の、その先へ。

2017/12/25(月)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)