artscapeレビュー

高嶋慈のレビュー/プレビュー

シアターコモンズ ’18 マーク・テ/ファイブ・アーツ・センター「バージョン2020:マレーシアの未来完成図、第3章」

会期:2018/02/24~2018/02/25

港区立男女平等参画センターリーブラ、リーブラホール[東京都]

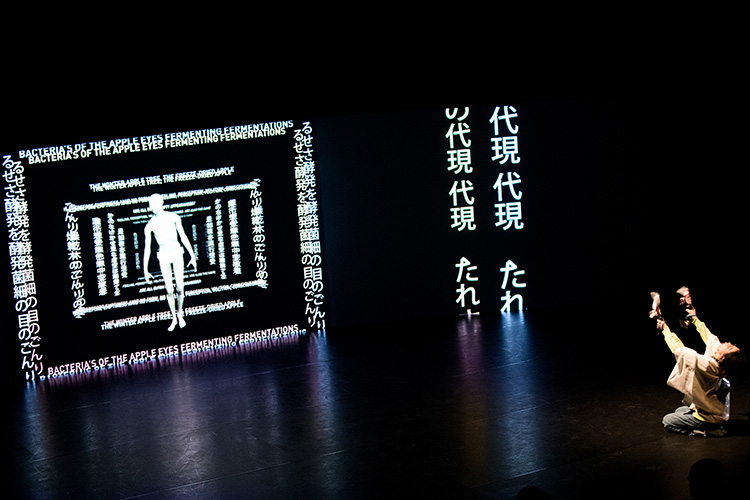

ファイブ・アーツ・センターは、演劇作家、映画監督、アクティビストらが集うマレーシアのアーティスト・コレクティブであり、メンバーのマーク・テは演出家、キュレーター、研究者と複数の顔を持つ気鋭のアーティストである。2016年に横浜と京都で上演された『Baling(バリン)』は、植民地支配からの独立をめぐる内戦の和平会談を記録に基づいて「再演」しつつ、映像作家やアクティビストでもある出演者たちによる個人的な語りや検証を加えることで、公に語られずにきたマレーシアの現代史を掘り起こし、相対化を試みる秀逸な作品だった。本作も同様にドキュメンタリー演劇の手法を用いつつ、「過去」ではなく「(かつて想像された)未来」へとベクトルを変えている。俎上に載せられるのは、1991年にマハティール政権が提唱した国家プラン「ワワサン2020(ビジョン2020)」。2020年までにマレーシアの経済成長と先進国化の実現を謳うこのプランの下で、出演者たちは子供から大人へと成長した。

舞台は、彼らの個人的な経験のエピソードを織り交ぜつつ、この成長過程をなぞるように展開する。「クアラルンプール2020」と書かれた未来都市のポスターがスクリーンに大写しになる。当時13歳だった出演者は、学校の生徒たちが国旗を描くマスゲームの練習に駆り出された記憶を語る。視察に来た首相と目を合わせようと、精一杯の笑顔でポンポンを振る生徒たち。その懸命な無邪気さを、勇壮な行進曲をバックに出演者たちは再現してみせる。次のシーンで彼らは、空き缶やペットボトル、ビニールシートを古典舞踊の衣装のように身にまとい、輝かしい躍進について口々に話す。ハリボテの神々が語る、経済成長と速度の夢。だが彼らはゴミのような素材でできた「衣装」を脱ぎ捨て、床に叩きつけて暴れ始める。舞台奥のDJブースにいた男性が、自身の留学体験を語り出す。企業の奨学金を得てアメリカの大学に進学し、帰国後はエンジニアとして雇用される契約で、未来は保証されていたこと。しかし実際はパンクロックに染まって帰国したこと。ペットボトルや空き缶を叩きつけて破壊する出演者たちは、若者の反骨精神を体現する。散らかった残骸だけが後に残る。

© Masahiro Hasunuma

そして、「国家改革2050」のプログラムが新たに発表され、未来は延期された。出演者たちは残骸を拾い上げて組み立て、積み木遊びに興じ始める。秩序の回復と都市の成長の示唆。しかし延期された未来に、彼らは自身の未来像を投影できない。そして、足元の四角い芝生が、「ダタラン・ムルデカ(独立広場)」に見立てられて語られる。そこはさまざまな記念パレードや国家的な行事が執り行なわれるスペクタクルの空間であり、英国旗が下ろされた歴史の象徴的空間であり、「公共の空間」でありながら集会の禁止などさまざまな規制が課された権力と監視の空間でもある。背後のスクリーンに、10万人が参加した2012年のデモの映像が映される。公正な選挙、教育の無償化、直接民主制を訴える「オキュパイ・ダタラン」に参加し、広場にプロテスト・テントを張ったことを語る男性。別の出演者たちは芝生のシートの下に潜り込んで這いまわり、地面を不安定に流動化させる。警察が張った立ち入り禁止のテープを「国家が自身のパブリック・アートを作った」と詩的に表現する彼らは、「独立広場のオルタナティブな使い方」を口々に語り始める。「私は、独立広場がどんなダンサーも使えるリハーサル場であることを望む」「この国の行方不明者が追悼される場であることを望む」「雑草が生い茂る場所であることを望む」……。

© Masahiro Hasunuma

それは、政治に別の政治で対抗するのではなく、詩的な想像力を武器に対峙しようとする、軽やかかつ強靭な姿勢だ。床の芝生は剥がされ、丸められて墓石のように置かれ、そこにロウソクの灯が添えられる。そして、「都市の中にもう一つの都市」を束の間出現させた広場の占拠は、「オルタナティブな都市」の想像をかき立てていく。「国家を持たない都市」「マレーに生まれた者がイスラムを抜ける選択肢を持つ都市」「女性の快楽のための都市」「壁に描かれている未来を消す都市」「人々が代表されえない都市」……。それは闇に包まれた追悼の中で、かすかな希望のように灯される言葉だ。遊戯的な所作も相まって、舞台上に一瞬、開放的な風が吹き抜けていったように感じられた本作。それは、「演劇」という形式を借りて、世界中に無数に存在する「公共の広場」に向けて、誰のための空間なのかを再考し、再想像するためのレッスンであり、「シアターコモンズ」というコンセプトにまさに相応しい作品だったと思う。

公式サイト:http://theatercommons.tokyo/

関連レビュー

KYOTO EXPERIMENT 2016 AUTUMN マーク・テ『Baling(バリン)』|高嶋慈:artscapeレビュー

SPIELART マーク・テ『VERSION 2020 - THE COMPLETE FUTURES OF MALAYSIA CHAPTER 3』|山﨑健太:artscapeレビュー

2018/02/25(日)(高嶋慈)

小島久弥「Critical Point True Colors of the Ghost -お化けの正体-」

会期:2018/02/17~2018/03/10

CAS[大阪府]

「1945年、ニューメキシコにおける人類初の核実験の写真」に着想を得た新作インスタレーションが発表された個展。DMに印刷された写真には、上空に出現した巨大な火の球と、その真下の発射台を包むようなドーム状の半円形の球体が写っている。会場では、この光景を「再現」した映像が、アナログな仕掛けの露呈とともに提示されている(特撮のようにミニチュア模型を用いて撮影した衝撃的な「映像」とそのからくりを同時に見せる手法は、伊藤隆介とも共通する)。スクリーンに映し出されるのは、街並みのシルエットと上空で炸裂する巨大な火の球だが、実は「街並みのシルエット」は手前の机の上に置かれた文房具やミントの容器、糸巻などの投げる影であり、スクリーンの裏側では蛍光灯が明滅を繰り返しているのだ。よく見ると、「発射台」の位置には「大阪の通天閣のフィギュア」が置かれており、「通天閣」が「第二の原爆ドーム」になるような悪夢的な未来のビジョンがギャグのように提示される。

「チープで典型的なお土産品」を用いた悪ノリのような手つきは、「原爆ドーム」と「大浦天主堂」の自作のスノードームへと引き継がれる。小島によれば「ニューメキシコでの核実験の写真がスノードームを思い起こさせた」と言うが、「半円形の球体」という形状的な連想は、原爆ドーム、「傘」すなわち核の傘、シェルターといった連想を経て、ミニチュアの世界へと再び着地する。しかしこの「スノードーム」に閉じ込められた空間は、シェルターのように保護された空間なのか、それとも隔離された立ち入り禁止の空間なのか。舞い散る「スノー」は、実は「死の灰」ではないのか。私たちはそれを、「映像的体験」としての原爆とともに、無害なお土産品として──つまりキッチュな記号として消費してしまうのだ。そうした感性への批評こそを本展の根底に見出すべきである。

《Critical Point -True Colors of the Ghost》

映像インスタレーション/2018 サイズ可変

2018/02/17(土)(高嶋慈)

ダンス×文学シリーズvol.2 きざはし/それから六千五百年地球はぐっすり寝るだろう

会期:2018/02/17

神戸文化ホール[兵庫県]

京都を拠点とするダンスカンパニー、Monochrome Circusの代表作『きざはし』と、公募ワークショップの参加者と共につくり上げた『それから六千五百年地球はぐっすり寝るだろう』のダブルビル公演。

前者の『きざはし』は、Monochrome Circusの坂本公成と森裕子による男女デュオ作品。「正方形のテーブル」の上/下という限られた空間の中、直接的なコンタクトを介さない2つの身体の間に張りつめた緊張感、研ぎ澄まされた美しさ、そして空間を音響的に拡張/切り裂く「音」により、世界の構造を極限まで凝縮してみせたようなダンスが繰り広げられる。テーブルの上には女が立ち、下には男が身をかがめて座る。テーブル上には、銀に光るナイフが足の踏み場もないほど置かれ、女はおそるおそる裸足の一歩を踏み出し、四辺をゆっくりと歩いていく。片足を踏み外して奈落に落ちかける身体、危ういところで保たれるバランス。女の代わりに落下したナイフが鋭い金属音ときらめく光で空間を切り裂く。女の歩みは次第に大胆になり、両足を大きく振り払ってナイフを落下させる。脅かすものを自ら取り払う勇気。開かれた自由な領土で女は踊る。テーブルの「上」は危険と隣り合わせだが自由を切り開ける世界、テーブルの「下」は安全な隠れ場だが、身動きの取れない窮屈な世界だ。やがて女は、どん、と足を大きく踏み鳴らす。自分の存在を知ってほしい焦燥か、怒りか。怯えるように身をかがめたまま、テーブルの下から出ようとしない男。テーブルの「上」にいる女は抑圧する存在なのか、「下」の世界にいる男はそれを支えて耐え続けているのか。ラストでは、仰向けになった男が両手足でテーブルを斜めに持ち上げ、女はひとり光を浴び、不安定な斜面の上に立ち続ける。男は女を讃え上げているのか、足場を崩そうとして精一杯の抵抗を試みているのか。空間を包み込む虫の鳴き声が、逆に生命の死に絶えた世界の果ての静寂を連想させるような暗がりの中、ミニマムに削ぎ落された両義的な二者の関係性が恐ろしいまでの美しさとともに提示された。

[Photo: Sajik Kim]

一方、『それから六千五百年地球はぐっすり寝るだろう』は、三好達治の詩「灰が降る」の一節からタイトルを取った作品。この詩は1954年の第五福竜丸事件を契機に書かれ、「六千五百年」はプルトニウム240の半減期を指す。出演したダンサーの辻本佳と公募ワークショップの参加者たちは、計10人という集団のダイナミズムの力を借りて、さまざまな風景を舞台上に出現させた。押し寄せる波の轟きを体現した身体は、次の瞬間には浜辺に累々と横たわる死者に擬態する。2mほどの木材を巧みに使い、「巫女舞」が舞われる厳粛な社、風にざわめく林、死者の列があの世へ渡っていく細い道などが自在に出現する。筏の上に身を寄せ合って「おーい」と叫ぶ人々は、海に流され救助を求めているのか、沈みそうなボートに乗る難民なのか、対岸から手を振る死者たちなのか。印象的な強いシーンは多かったが、「文学との交差」という点では、「直立したパフォーマーが詩を朗読する」という直接的な提示に留まっていた点が惜しまれた。

[Photo: Sajik Kim]

2018/02/17(土)(高嶋慈)

TPAM2018 ク・ジャヘ × シアター、ディフィニトリー『BankART Studio NYK kawamata Hall』

会期:2018/02/13~2018/02/14

BankART Studio NYK kawamata Hall[神奈川県]

木製パレットを組み上げて壁と天井を覆い尽くした川俣正のインスタレーションで内部空間を構成された、kawamata Hall。カラフルなスーツケースを引いた一人の女優が登場する。毒舌と自嘲、激しいシャウトと乾いたユーモアが入り混じる一人芝居が始まる。飼っていた猫の話、ソウルでの度重なる引っ越し、格安物件での貧乏生活、翻訳のバイトの掛け持ち、また太ったこと、恋人との別れといった私生活が赤裸々に語られる。また本作は、再演の度にその上演場所の名をタイトルに冠しており、「今回のkawamata Hallバージョンのために台詞を覚え直さないといけない」など「演出家への愚痴」や「作品制作の内部事情」がメタ的に吐露される。「世界中どこのフェスティバルにも喜んで行きます」とメールアドレスをアピールするしたたかな商魂。一方で、韓国演劇業界における男尊女卑への批判や、客入れの誘導や照明操作も自ら行なって「舞台芸術の現場を支える労働」そのものを舞台に上げて可視化するなど、「舞台芸術」に対するメタ的な言及が幾重にもなされていく。

[撮影:前澤秀登]

「韓国の劇評で『言いたい放題祭り』と言われた」と自ら明かすように、自虐的な笑い混じりに内輪ネタを語る中に、「韓国演劇業界における女性」「レズビアン」といった二重、三重のマイノリティ、「舞台芸術をとりまく労働条件」「グローバルなフェスティバルという巡業サーキット」といった問題が浮かび上がる。「スーツケース」は「巡業サーキット」への示唆であるとともに、彼女自身の「居場所の無さ」の象徴でもある。こうした問題は日本とも通底するが、シリアスさを吹き飛ばすようなパフォーマンスのパワフルさが救いか。また、セクシュアリティ、家族の離婚、宗教といった個人的な生についての語りは、その切実さとともに、「演劇作品」と「ドキュメンタリズム」の境界についての問いも喚起する。

会場のkawamata Hallは、「物質の集積」という点で圧迫感があり、しかし同時に重力を無視して上昇していくような解放感も感じられる不思議な空間だ。そうした圧迫感と無重力的な宙吊り感の狭間、端正な乱雑さとでもいうべき空間性とも相性の良い公演だった。

[撮影:前澤秀登]

公式サイト:https://www.tpam.or.jp/2018/

2018/02/13(火)(高嶋慈)

TPAM2018 チョイ・カファイ『存在の耐えられない暗黒(ワーク・イン・プログレス)』

会期:2018/02/12~2018/02/13

KAAT神奈川芸術劇場 大スタジオ[神奈川県]

「イタコの口寄せで土方巽の霊を呼び出し、新作への参加を依頼した」という触れ込みのチョイ・カファイ作品。恐山の光景、イタコを介した「土方の霊」へのインタビュー映像が流れた後、モーション・キャプチャーの装置を全身に付けたダンサー、捩子ぴじんが登場。イタコ役の女性が般若心経を唱え、捩子が腰を軽く揺動させながら動き始めると、背後のスクリーンに「土方の3Dアバター」が出現する。年齢のカウントとともに、『禁色』『土方巽と日本人 肉体の叛乱』『疱瘡譚』などの代表作が断片的に「再現」されていく。ゲスト出演の麿赤兒との「共演」を挟み、ラストでは、2018年に「90歳」(!)になった土方のアバターを、ボカロが歌う多幸感溢れるテクノポップの般若心経にのせて踊らせてしまう。

ここで想起するのは、テクノロジーを駆使し、映像/生身の身体との同期や憑依の(不)可能性を扱ったカファイの『Notion: Dance Fiction』との比較である。この作品は、土方やピナ・バウシュといった歴史的なダンサーや振付家の映像記録の身体の動きをデータ化し、「筋肉を動かす電気信号」に変換し、電極を付けた生身のダンサーの身体に「移植」することでダンスの動きを「再現」させ、伝説的ダンサーの身体との融合の夢を描くというものだった。ここでは真偽や科学的根拠の正当性よりも、オリジナル/コピーの関係、振付に従うダンサーの主体性や自己同一性、機械的な因果律に支配された身体観、ダンスと映像アーカイブ、歴史的文脈の受容と解体についてこそが問題化されている。『Notion: Dance Fiction』では、映像から抽出された(とする)「電気信号」がダンサーの身体に憑依する一方、今作では、生身のダンサーの動きから3Dアバターへと変換された運動がスクリーンの中に生起する。ベクトルは逆で、「科学的根拠」か「スピリチュアルな霊的世界」かの違いはあるが、ともに映像的身体の亡霊性を扱っている。

[撮影:前澤秀登]

そう考えると、終盤にボカロ曲が使用された理由も納得がいく。ボカロも「生身の身体を持たない」存在であり、「ダンス」は生身の固有の身体を離れても存在可能なのかという問いが浮上する。物理的制約や肉体的衰えの影響を受けない3Dアバターを自由自在に踊らせれば、新たな「ダンス」の地平が切り開かれたと言えるのか?

また、「イタコの口寄せによる新作依頼」という仕掛けは、「ジャクソン・ポロックの霊に新作のアクション・ペインティングを描かせた」太田祐司を想起させる。「ポロックの霊」による新作絵画と同様、「土方の霊」による新作は果たして「土方作品」と言えるのか? ダンス作品をめぐる「署名」や「真正性」の問題も提起される。

カファイの手つきは両義的だ。東北、イタコ、民間信仰といったエキゾチシズムの諸要素を(外部からの視線として)投入し、「キッチュなまがいもの」として「土方の暗黒舞踏」を再構成/解体するようでいて、舞踏出身の「捩子ぴじん」というダンサーを通してその身体的ルーツを遡行的に探ろうとするからだ(ダンサー固有の身体を介して、身体化された個人的記憶の探求とともに、ダンスの歴史的文脈へと逆照射しようとする姿勢は、『Notion: Dance Fiction』や『ソフトマシーン:スルジット&リアント』においても共通する)。ただ、この過去の2作品と比べると、本作は切れ味の鋭さに欠け、最後はエンタテインメント的な祝祭感でごまかした感が否めない。「ワーク・イン・プログレス」と銘打たれているので、今後の深化に期待したい。

[撮影:前澤秀登]

公式サイト:https://www.tpam.or.jp/2018/

関連レビュー

チョイ・カファイ「ソフトマシーン:スルジット&リアント」|高嶋慈:artscapeレビュー

2018/02/12(月)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)