artscapeレビュー

高嶋慈のレビュー/プレビュー

鉄道芸術祭vol.7「STATION TO STATION」

会期:2017/11/10~2018/01/21

アートエリアB1[大阪府]

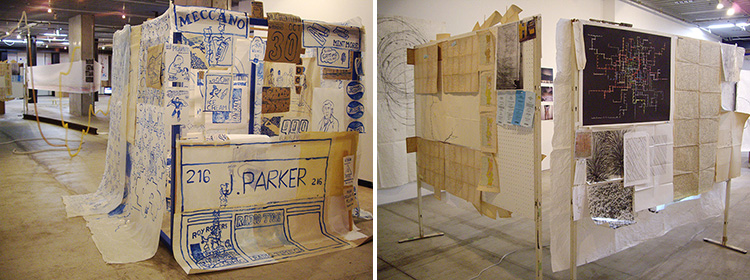

京阪電車「なにわ橋駅」のコンコース内に位置するアートエリアB1では、毎年、「鉄道」をテーマとした芸術祭を開催している。第7回目の今回は、メインアーティストとして、文字、紙、本を素材やテーマに制作するアーティストでグラフィックデザイナーの立花文穂を迎え、立花が編集する雑誌『球体7号』を展覧会という形式で表現した。参加メンバーは、美術作家だけでなく、グラフィックデザイナー、イラストレーター、音楽家、料理家、文筆作家など多彩な顔ぶれが集った。

会場に入ると、ゆるく心地よい音楽が流れ、外も中もイラストで覆われた仮設のキオスクが出迎え、立花らがポルトガルを旅した映像が流れ、ポルトガル料理のレシピや食品サンプルが置かれ、旅情を誘う導入となっている。一見、ゆるく自由で散漫な印象すら与える本展だが、構造的なポイントは2点抽出できる。1点目は、鉄道網、すなわち都市の表皮や体内に縦横に張り巡らされた線路、その自己増殖的な「線」の運動だ。路線や原稿用紙、間取りなど規格化された線を切り貼りしたコラージュ作品、モーターや昆虫を用いた「自動描画機」、レコードの溝の接写、極細の糸で編まれた内臓的なチューブのインスタレーションなどがこの領域を形成する。また、contact Gonzoは、そりに身を横たえ、掘った溝の中を滑走するパフォーマンスの記録映像を出品。線路という決められたルートを、「電車の車体」という外殻をまとわず生身の肉体をむき出しにして突っ走ることで、自らの身を危険に晒すリスクと引き換えに抵抗を示す。

また、もう一つのポイントが、「紙」「印刷」「原稿」である。いわばこの展覧会場全体が書籍や雑誌の立体化・空間化であるが、個々の作品同士は固定された順序を持たず、縦横に伸び広がる地下茎のように、複数の結節点でゆるやかに絡まり合っている。「編集作業」としてのキュレーションを、書籍や雑誌が持つリニアな秩序を解きほぐしながら、鮮やかに示していた。

会場風景

2017/12/24(日)(高嶋慈)

小杉武久 音楽のピクニック

会期:2017/12/09~2018/02/12

芦屋市立美術博物館[兵庫県]

音楽家、小杉武久の約60年にわたる活動を、300点以上のアーカイブ資料とオーディオ・ビジュアル作品の展示で紹介する回顧展。後者はエントランスの吹き抜け空間やそれを取り囲む回廊、通路に展示されており、微妙な空気の揺らぎや光の変化、観客の動きなどの外的要因を取り込みながら、場所に寄生するように存在している。例えば、《Mano-dharma, electronic》では、波の映像を背景に、可聴域を超える電波を発する発信機と、高周波を発信するラジオの受信機が吊るされている。傍らに置かれた扇風機や観客の動きによって微妙に気流が変化すると、2つの周波数の波が出会うことで、耳に聴こえる第三の音波が不確定的に生み出され、「キーン…」といった微かな音が響く。また、ソーラー・パネルを電源とし、電子音を発する多数のオブジェが机上に載せられた《Light music Ⅱ》では、観客が近づくと光が遮られるため、立ち位置によって聴こえ方が刻々と変化する。それらは電気を供給源とした電子音でありながら、森のざわめきの中に身を浸しているような有機的な響きに満ちている。

だが、本展で圧倒的なのは、1950年代から現在までの記録写真、チラシ、ポスター、プログラム、楽譜、雑誌などのアーカイブ資料の膨大な物量と情報量だろう。これらのドキュメントは時系列順に「グループ・音楽から反音楽へ(1957~1965年)」「フルクサスからインターメディアへ(1965~1969年)」「タージ・マハル旅行団(1969~1977年)」「マース・カニングハム舞踊団(1977年~)」の4章で構成されている。ただし、記録映像や音源は一切ない(もちろんここには、即興性やリアルタイムの体験性を重視する小杉作品への配慮や敬意がある)。写真と文字情報を追う中で浮かび上がってくるのは、音楽/美術/舞踊といったジャンルを越境した交友関係の広がりである。現代音楽やフルクサスのアーティストに加え、「ハイレッド・センター」や「ネオ・ダダ」のメンバー、映像作家の飯村隆彦、舞踏家らとのコラボレーション、渡米後のナムジュン・パイクとの交友、さらにポスターのデザインに目を向ければ粟津潔や杉浦康平といった名前も登場する。記録映像や音源をあえて「封印」し、紙媒体の資料を徹底して淡々と並べていくことで、小杉武久という観測点の周囲に形成されるジャンル越境的なネットワークと時代状況が浮かび上がってくる。

ところで本展の最後には、看過できないある操作が仕掛けられている。徹底して「資料」、それも(期待される)記録映像や音源ではなく、紙資料にこだわる本展示の締めくくりには、「この『小杉武久 音楽のピクニック』展のポスター」も展示され、自身をメタ的に内部に取り込んでいるのだ。大量に複製・頒布され、「広報・周知」の機能を持つフラジャイルなものが資料的価値へと転じること。その速度を限りなく圧縮してゼロに近づけることで、広報物や印刷媒体を資料的価値へと転換させて歴史化する「ミュージアム」という機能(価値転換と歴史記述の装置)、さらには「アーカイブ」への貪欲な欲望を自己言及的に浮かび上がらせていたと言える。

2017/12/24(日)(高嶋慈)

Qenji Yoshida×Wantanee Siripattananuntakul「インターセクション กับดักนักท่องเที่ยว」

会期:2017/12/10~2017/12/30

Gallery wks.[大阪府]

「言語」「翻訳」「対話」をテーマに制作するQenji Yoshida。例えば、母語の異なる2名が通訳を介さずにそれぞれの母語で対話し、ジェスチャーの助けも借りつつ、パラレルな2つの発話が意思の疎通と誤解の間を漂い続ける状況を記録した映像作品では、「異言語間のコミュニケーションにおける共有不可能性と新たなコミュニケーションの萌芽」をユーモアとともに提示している。

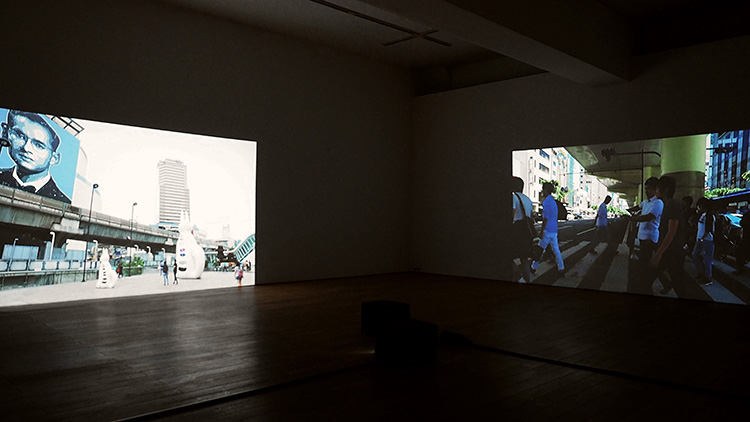

本個展では、タイ人作家、Wantanee Siripattananuntakul(ワンタニー・シリパッタナーナンタクーン)と協働したパフォーマンスの記録映像を展示。2面の映像には、それぞれが拠点とする大阪/バンコクの街を、英語で相手に案内しながら歩き続ける様子が映し出される。近年、海外観光客が急増する道頓堀周辺の繁華街と、対照的にシャッターを閉ざした店舗や「福祉住宅案内所」の看板が目につく寂れた地区。高層ビルやビジネスセンターが立ち並ぶバンコクのエリアは、均質化したグローバリゼーションの様相だが、カラフルな色に溢れ、二人乗りのバイクが行き交う街路は、エキゾチックな魅力に満ちたものとして映る。

一見すると、コミュニケーションの素朴な称揚に見えるが、「英語」という非母語の使用をそれぞれに課し、一カ所に留まらない通過者として振る舞うことで、自身が身を置く場所との密着が次第に遊離していく。それは、不自由なコミュニケーションの中にある、ある種の不安定な自由さの萌芽だ。また、本展にはいくつもの「空白」や「欠落」が構造的に組み込まれている。映像には字幕が無く、それぞれの画面から流れる2つの音声は(意図的に)混在して響くため、互いを打ち消すように働いてクリアに聞き取れず、会話内容は断片的にしか把握できない(加えて、シリパッタナーナンタクーンが話す英語は、タイ語の訛りが強く、ほとんど聞き取れない)。左右の映像と音声の間で戸惑ううちに、どちらにも属さない「第3の場所」に身を置いているような感覚に陥ってくる。

また、本展は、大阪での開催と同期間かつ同時間に、シリパッタナーナンタクーンによるもう一つの展覧会としてバンコクで開催されている(タイ語の表記は、バンコクでの展覧会タイトルを指す)。だが、大阪でこの展示を見ている私たちは、バンコクでの同時開催展を見ることはできず、シリパッタナーナンタクーンが別の視点から作品化しているであろう、このパフォーマンスについて知ることはできない。同時に2つの異なる場所に存在できないという物理的/身体的な制約と、それ故の複眼的な想像力の重要性を改めて提示する展示だった。

会場風景

2017/12/24(日)(高嶋慈)

ディアスポラ・ナウ!~故郷(ワタン)をめぐる現代美術

会期:2017/11/10~2018/01/08

岐阜県美術館[岐阜県]

展覧会タイトルの「ディアスポラ」(政治情勢、紛争、天災などにより故郷を追われて離散し、新たな土地に居住する民族的共同体)に「ナウ!」が付加され、「故郷」という語をアラビア語の「ワタン」と読ませていることが意味するように、本展の企図は「中東の紛争地域出身の中堅~若手作家の紹介」及び「政治的課題のアートを介した提示」にある。「アートによる商品化や搾取」を批判することは容易いが、脱政治化という政治が常態化した日本にあって、一地方美術館でこうした先鋭的な企画が開催されたことは評価したい。 出品作家は、日本のアートユニットであるキュンチョメ以外の5名は全て、シリア、パレスチナ、モロッコなど中東出身。アクラム・アル=ハラビは、シリアの現状を報道する凄惨な写真を元に、写されたものを「目」「頬」「手」「心臓」「血」など英語とアラビア語の単語に置き換え、コンクリート・ポエトリーのように美しい星座的配置に移し換えるとともに、イメージの消費に対する批判を提示する。東エルサレム出身でパレスチナ人の父を持つラリッサ・サンスールは、歴史修正主義による「証拠発見」を逆手に取り、「民族の歴史」を主張するため、炭素年代測定を操作した「皿=証拠品」を地中に埋める物語を、個人史を織り交ぜて映像化。神話的な光景に聖書やSF映画から借用したイメージを散りばめることで、フィクションとしての歴史=物語を露呈させる。また、2017年のヴェネチア・ビエンナーレにて「亡命館」を企画したムニール・ファトゥミは、波間を漂う船や港湾の映像の前に、ゴムタイヤ、衣服、救命胴着が散乱したようなインスタレーションを展示した。

左奥:ムニール・ファトゥミ《風はどこから吹いてくる?》(2002-) 右手前:ムニール・ファトゥミ《失われた春》(2011)

一方で、本展には問題がない訳ではない。「ディアスポラ」という主題を日本で扱うとき、「ニュースの中の出来事」として安全圏に身を置いたまま享受できる危機や悲惨さは俎上に載せられても、東アジア地域における植民地支配の歴史や「在日」の問題は、盲目的に看過されているのではないか。本展では、「中東の紛争や難民問題」という事象の「遠さ」(物理的/心理的な距離という二重の「遠さ」)を克服するために、キュンチョメが展示の最後に召喚されている。《ウソをつくった話》は、福島の帰宅困難者である高齢者たちとともに、Photoshopの画面上で、画像の中の通行止めのバリケードを「消去」していく過程を映した映像作品。《ここで作る新しい顔》は、日本在住の難民に個展会場に常駐してもらい、来場者とペアで「福笑い」をする様子を記録した映像作品である。いずれも、国内に現実に存在する「(帰宅)難民」とともに、「当事者との共同作業」を行なう点で共通する。

キュンチョメ《ここで作る新しい顔》(2016)

《ここで作る新しい顔》において、「福笑い」をするための「黒い目隠し」は、多義的な意味を担う装置となる。それは個人情報の「保護」であるとともに、「不審者」の暗示であり、「存在の抹消」である。難民たちは、固有性の発露としての「顔貌」を半ば奪われつつも、モニター越しに鑑賞者に対峙する。だが、難民たち一人ひとりを目隠しの正面像として収めたモニターが、ガラスケースの向こう側に設置されていることに注意しよう。「『彼ら』との間を確実に隔て、安全に隔離する透明な壁」の出現。それは、表象のコントロールと管理を行なう展示という近代的制度、美術館という場の政治性をはからずも露呈させてしまっており、この透明な「壁」の見えにくさこそが真に問われるべきではないか。

2017/12/17(日)(高嶋慈)

小林透写真展「前夜」

会期:2017/11/03~2017/12/03

PORT[大阪府]

まだ少年の面影を宿す若い男性が、こちらを凝視している。虚空を見つめるような視線。おどけるように口を引っ張る、硬直した5本の指。モノクロの画面に閉じ込められた、聴こえない叫び。何かから耳を塞ぐように、顔の横で張りつめた指の緊張感。おびただしいカットの集積が、異常なまでの熱量と感情の強度を増幅する。そして全裸を晒した彼は、浴槽の中で飛沫を撒き散らし、あるいは畳やベッドの上に身を横たえ、自ら快楽に身を委ねていく……。

小林透は一貫して「弟」を撮り続けてきた写真家である。展示に添えられた文章を読むと、自閉症で重度の知的障害を持つ弟を被写体とし、「作品」として発表することに対して、「撮る/撮られる」「健常者/障害者」といった「非対称性」「暴力性」、「現実の弟」/「写真の中の弟」のギャップについて葛藤を抱えながらも誠実に向き合おうとしていることが分かる。

小林はまた、「自閉症である弟は他人と視線を合わせようとしないが、ファインダーを覗いて声をかけると弟はこちらを向き、カメラを介すことで弟と視線を交わすことができる」とも記す。それはカメラという媒介を通して初めて成立するコミュニケーションであると同時に、「見つめ合っているのに触れられない」という「距離」の出現がエロティシズムを密かに駆動させる。そこでは、「彼の上げる奇声や体を揺らすリズムに合わせ、その律動を捕捉しようとシャッターを切る」写真家は、一方的に視線を行使する特権的で暴力的な存在ではない。むしろ、その瞬間を捕捉することに奉仕し、支配されているのは写真家の方であるかもしれない。あるいは、「写真の中で生命力に溢れて見える弟の姿は、現実に目の前にいる生身の弟を見えなくさせてしまうが、同時に新しい弟の姿を見出すことができた」とも綴る小林は、「撮る者」であると同時に「写真の弟を見る者」でもあり、一方的な眼差しの行使者としての写真家は、視線の交差を成就させるカメラの介在によって、逆に「写真の中の弟から見つめ返される者」へと反転される。その時、あまりにも無防備で開かれた弟の身体は、その徹底した受動性ゆえに見つめ返される者を脅かす。主導権は絶えず曖昧に入れ替わり、引力と斥力が拮抗する。また別のシークエンスでは、届かなさや捉え難さを一気に直に埋めようとするかのように、小林と弟がともに全裸で抱き合い、肌を触れ合わせる。それは、子を慈しむ母親のようにも、激しく抱擁する恋人同士のようにも見える。

展示方法もまた、一見無軌道に見えて、感情的な発露を増幅するように計算されている。何十枚ものプリントを直接ピンナップした一角では、壁面を覆い尽くす過剰な物量感が、エネルギーを自己増殖させていく。一方、「写真」に対する両義的な感情がせめぎ合う手つき―カッターで切り刻む/傷を修復するようにテープで貼り直す、思い出したくないものを放擲するように押し入れの暗がりに無造作に放り込む/宝物のように引き出しの中に大切に忍ばせる、といった相反する操作も見られる。ここでは、家族だからこそ抱いてしまう「愛憎」が、制御不可能な写真の扱い方となって噴出している。あるいは、それらが「弟の真実の姿」などではなく、「紙に焼き付けられたイメージ」にすぎないことを自らに突きつけるように、たわめて歪ませ、引き裂き、物質性が露にされている。

小林の写真にあるのは、コードの重なり合いあるいは撹乱だ。「家族写真」と言うには親密さよりも不穏さを湛えており、「障害者(の性)」という社会的にはタブーとして隠蔽される主題を内包し(例えば高嶺格の《木村さん》が同様のテーマを扱っている)、「メール・ヌード」としてゲイ写真のセクシャルな欲望をも仄めかす。しかし同時に、そのどこにも定位を拒もうとする力に引き裂かれている。それは、「弟と私」という極私的で先天的に決定済みの関係に身を置きながら、肉親であり、言語的な意思疎通が困難な存在であり、生(性)の喜悦に溢れた目の前の肉体を、「弟」「障害者」「同性」といったカテゴライズの下で眼差すことから脱するための、際限なく続く迂回の試みである。

2017/12/03(日)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)