artscapeレビュー

杉江あこのレビュー/プレビュー

吉阪隆正展 ひげから地球へ、パノラみる

会期:2022/03/19~2022/06/19

東京都現代美術館[東京都]

ル・コルビュジエには日本人の弟子が3人いたとされる。前川國男、坂倉準三、そして吉阪隆正だ。3人のうち一番年下の吉阪は、前川や坂倉と比べるとそれほど著名な方ではない。正直、私も名前くらいしか知らない程度であった。本展はそんな吉阪の活動全般に触れる「公立美術館では初の展覧会」だ。しかしタイトルが非常にユニークで親しみ深く、「ひげから地球へ、パノラみる」である。確かに吉阪のポートレートを見ると、妙に長い顎ひげが目を引く。これを自身の表象かつ等身大スケールとして捉えていたという解説が面白く、言わばひげも吉阪にとって「モデュロール」の一環だったのか! と思うと微笑ましくなった。

吉阪隆正[写真提供:アルキテクト]

吉阪隆正[写真提供:アルキテクト]

さらに本展を観ていくうちに、建築を中心としながら民俗調査、教育、登山、探検・紀行、都市計画など、領域横断的な活動に精力的に取り組んできた生き様に好感が持てた。自身の体験をとても大切にし、それを根幹にして表現してきた人なのではないかと思う。逆に言えば「頭でっかち」な態度や、「机上の空論」を打つことを絶対にしなかった人ではないか。何しろ幼少期に家族と共にスイスで暮らし、青年期にフランスに留学し、さらに壮年期にはアフリカ大陸横断や北米大陸横断、2年間のアルゼンチン赴任を成し遂げるなど、吉阪の並々ならぬ経歴や行動力には驚く。20世紀初頭〜半ばの時代背景を考えればなおさらだ。このように自らの足で地球を駆け巡った体験が、俯瞰的にものを「パノラみる」姿勢や、地球規模でものを考える力へと帰着したのだろう。これは多様性やSDGsが問われる現代においても重要な視点で、巡り巡って、吉阪に時代が追いついたと言えるだろう。

本展にはさまざまな見どころがあったが、特筆すべきは吉阪の活動拠点だった《吉阪自邸》の断面図がなんと1/1サイズで壁面に描かれていたことだ。併せて吉阪自身の等身大パネルも添えられていた。ル・コルビュジエが掲げた近代建築の五原則のひとつ「ピロティ」を実践し、「大地は万人のものだ」という思想のもと、当時、1階の庭部分を周囲の人々に開放したという試みにもやはり好感が持てる。吉阪は真の意味でのコスモポリタンだったのだ。改めて、吉阪隆正という人間味あふれる建築家に興味を抱いた。

《吉阪自邸》(1955)[撮影:北田英治、1982]

《吉阪自邸》(1955)[撮影:北田英治、1982]

展示風景 東京都現代美術館

展示風景 東京都現代美術館

公式サイト:https://www.mot-art-museum.jp/exhibitions/takamasa-yosizaka/

2022/03/23(水)(杉江あこ)

少し先の未来とデザイン「想像する余白」展

会期:2022/03/19~2022/03/27

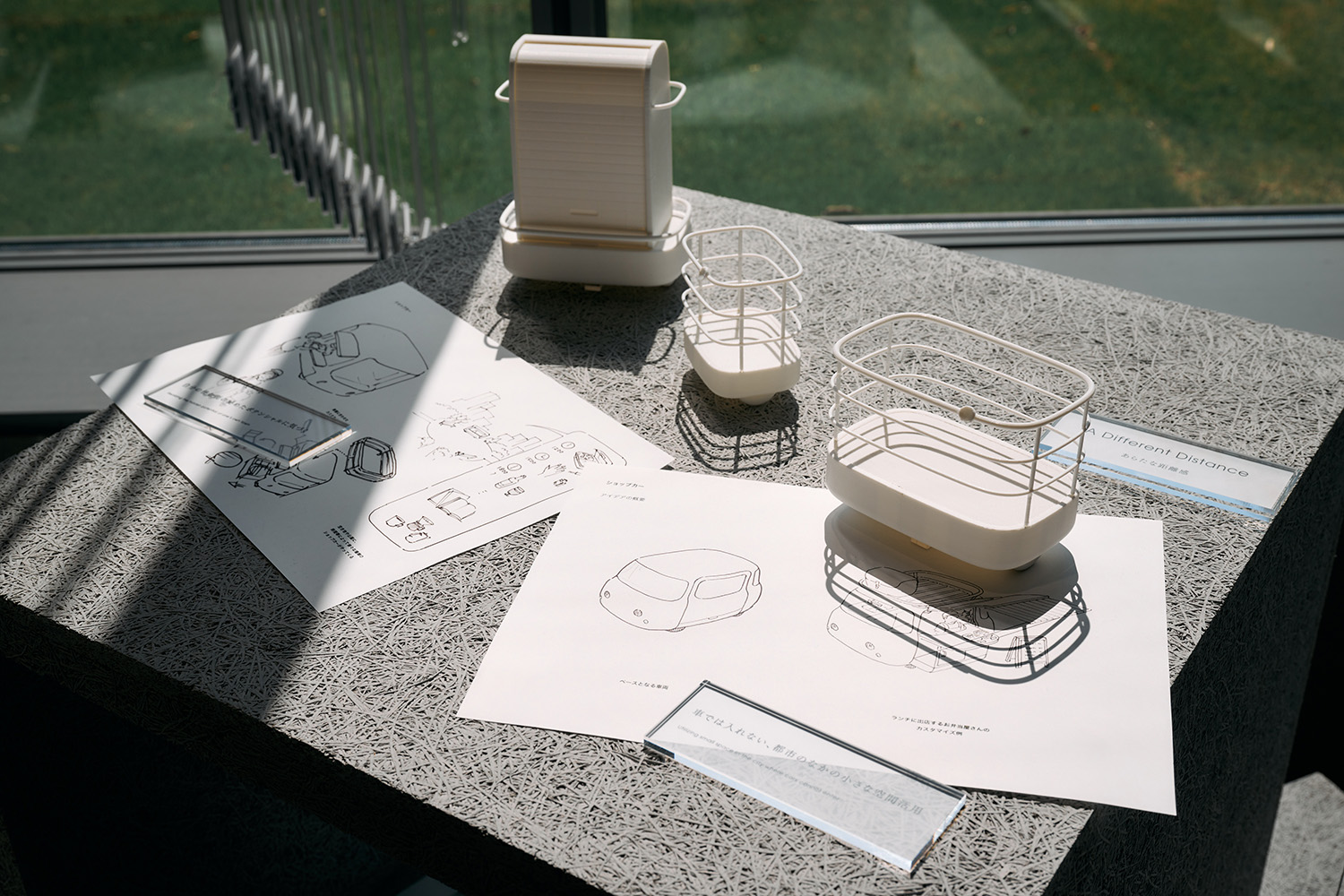

2020年代に入り、移動通信システムでは5Gが始まった。といっても、最新スマホに買い替えでもしない限り、5Gの恩恵をまだ受けられないというのが正直なところか。が、5Gの技術は単にスマホの通信速度が速くなるというレベルではない。IoTが進み、AIがより活用されて、いまより情報駆動型社会になると言われている。さらに10年後の2030年代にはもっと“すごい”技術の6Gが始まるはずだ。そんなほどなく訪れる未来のテクノロジーのあり方について、NTTドコモと3人のデザイナーが想像を巡らせ、検証するというのが本展の主旨である。「余白」としているのは、みんなと一緒に未来を想像したいという思いの表われとか。言わば、デザイナーたちの柔軟な思考を示すプロトタイプ展なのだが、これがなかなか興味深かった。

展示風景 21_21 DESIGN SIGHTギャラリー3[撮影:鈴木優太]

展示風景 21_21 DESIGN SIGHTギャラリー3[撮影:鈴木優太]

NTTドコモのプロダクト部デザインディレクターは宮沢哲、3人のデザイナーは倉本仁、鈴木元、三宅一成と、本展参加者の顔ぶれが私もよく知る40代の実力派だったのがよかったのかもしれない。彼らはあくまで人の暮らしに視点を置き、テクノロジーに向き合おうとする。そう、どんなにテクノロジーが高度に発達しようとも、未来の社会でも根幹となるのは人が人らしくいられることだ。最近、とみに耳にするようになったウェルビーイングなくして、豊かな未来はない。

展示風景 21_21 DESIGN SIGHTギャラリー3[撮影:鈴木優太]

展示風景 21_21 DESIGN SIGHTギャラリー3[撮影:鈴木優太]

家具と一体化した映像プロジェクター、電話の着信やメールの受信に反応してそっと動くモビール、周囲の環境音を拾って無音化していくスピーカー、別空間の音を共有するスピーカー、歩行者の荷物を運びながら追従してサポートするパーソナルキャリアー、自転車やバイク、電動キックボードなどに取り付けてロックや決済、ナビなどを行なうナビハンドルなど、発表されたプロトタイプはどれも人に優しく寄り添ったデバイスばかり。これらが身近にある生活を想像するだけで、なんだかワクワクしてくる。このように明るく楽しい気分になれなければ、未来をつくる意味はない。私はこの「余白」にワクワクを足したいと思う。

展示風景 21_21 DESIGN SIGHTギャラリー3[撮影:鈴木優太]

展示風景 21_21 DESIGN SIGHTギャラリー3[撮影:鈴木優太]

公式サイト:https://design.idc.nttdocomo.co.jp/event/

2022/03/23(水)(杉江あこ)

SHOWKO『感性のある人が習慣にしていること』

著者:SHOWKO

発行日:2022/01/21

著者のSHOWKOは、私が個人的によく知る人物だ。京都で陶芸家、アーティストとして活躍する彼女は天性のオーラというか、タレント性のような人を惹きつける魅力を持っている。そのため彼女がプロデュースする陶芸ブランド「SIONE」にも多くのファンがついている。これまで国内外の展覧会に精力的に作品を出品し、メディアにも取り上げられてきた彼女が、今度は本を上梓した。当初、自身の半生や活動を綴ったエッセイのようなものかと想像していたら、意外にも自己啓発本にも似たハウツー本である。テーマは「感性」。なるほど、彼女を素敵に見せている感性は持って生まれたものだと思い込んできたが、実はそうではなかったというわけだ。「習慣」という手法で自ら積極的に身につけてきたことが、本書を読んでわかった。

本書はハウツー本として、端的によくまとまっている。感性は習慣によって身につけられるものと断言し、「観察する」「整える」「視点を変える」「好奇心をもつ」「決める」と五つの習慣に集約して紹介している。「『肌の感覚』で気温を当ててみる」「『同時にこなす』意識をもつ」「『午前中』に掃除をしてみる」など、その事例の一つひとつは簡単に実行できることや些細なこと、またライフスタイル系雑誌や書籍などでも紹介されてきた事柄のように見受けられたが、「感性」というテーマで、ここまで体系的にまとめた試みはユニークである。またそうした類似の雑誌や書籍と根本的に異なるのは、彼女が歴史ある茶道具の窯元の家に生まれ育ってきたことだろう。幼い頃から日本の伝統文化に自然と触れてきた経験は何事にも代え難いし、また所作の美しさを極めた茶道から学ぶことは大いにあると、私も経験上実感している。

本書では最後の方で「クリエイティブ・ジャンプ」について触れている。それは、優れた感性を持つクリエイターが現状の延長線上ではなく、大きなジャンプで遠くまで飛んでいき、周囲をアッと驚かせるアイデアにたどり着く状態を指す。本書では「『自分の100年史』を書いてみる」という事例でこれに触れているが、私はハタと気がついた。彼女が感性を身につける努力を意識的にしてきた理由は、おそらくこのクリエティブ・ジャンプをするためではないか。トーマス・エジソンの名言「天才とは、1%のひらめきと99%の努力である」になぞらえるなら、「感性とは、1%のクリエティブ・ジャンプと99%の習慣である」ということなのだろう。

2022/03/15(火)(杉江あこ)

Life in Art “TOKYO MODERNISM -2022-” Modernism Gallery

会期:2022/02/25~2022/04/10

ATELIER MUJI GINZA(無印良品 銀座 6F)[東京都]

もう20年以上も経つのか……。日本でミッドセンチュリー期のモダンデザイン家具が流行したのが、である。時は1990年代後半、私はまだ20代で、駆け出しのフリーライターとして大阪にいた。初めてチャールズ&レイ・イームズのシェルチェアを見たのも、大阪市内にオープンしたばかりのファッショナブルなカフェだった。そのときの衝撃たるや。その後、行きつけとなる別のカフェでもイームズのシェルチェアが使われていて、この椅子をきっかけに、私のなかでモダンデザイン家具への興味が俄然と湧き、世の中のブームも手伝ってこれらに関する記事を書く機会が増え、いまに至ったと言っても過言ではない。私自身もイームズのシェルチェア、ハリー・ベルトイアのサイドチェア、ジャンカルロ・ピレッティのプリアチェアなどを格安で手に入れ、当時、ひとり暮らしの部屋に置いて悦にいっていた。結婚後もさらに増え続けながら、暮らしのなかでこれらの椅子を愛でている。なぜならモダンデザイン家具は空間の中でオブジェとなるし、彩りをもたらすからだ。当時、多くの人々の心を捉えたのも、そんな魅力のせいだろう。

展示風景 ATELIER MUJI GINZA

展示風景 ATELIER MUJI GINZA

本展はイベント「TOKYO MODERNISM -2022-」の一環として開催されているギャラリー展示で、同イベントではほかにオークションやショーが今後も予定されている。ミッドセンチュリー期のモダンデザイン家具というと、ハーマンミラー社に代表されるように米国が中心のイメージがあるが、本展ではほかに日本、北欧、フランス、ブラジルと5カ国・地域にコーナーを括り、全世界での現象として捉えていた点が面白い。確かにその後のブームとして日本や北欧のモダンデザイン家具に注目が集まったし、フランスにはル・コルビュジエを中心とする一派がいたし、ブラジルには建築家のオスカー・ニーマイヤーがいた。

展示風景 ATELIER MUJI GINZA

展示風景 ATELIER MUJI GINZA

また出展者が、日本各地に点在するギャラリーやショップというのも興味深い。20年以上前からの日本での流行を支えたのはほかでもない、人から人へつなぐ役割を担ってきたギャラリーやショップであるからだ。オーナーら自身が影響を受けたという「逸品」がその思いとともに紹介されていた。そう、誰もがつい語りたくなってしまう愛着の深さも、モダンデザイン家具ならではの特徴と言える。

展示風景 ATELIER MUJI GINZA

展示風景 ATELIER MUJI GINZA

公式サイト:https://www.idee-lifeinart.com/exhibition/tm2022/index.html

2022/02/26(土)(杉江あこ)

木村伊兵衛と画家たちの見たパリ 色とりどり

会期:2022/02/19~2022/03/27

目黒区美術館[東京都]

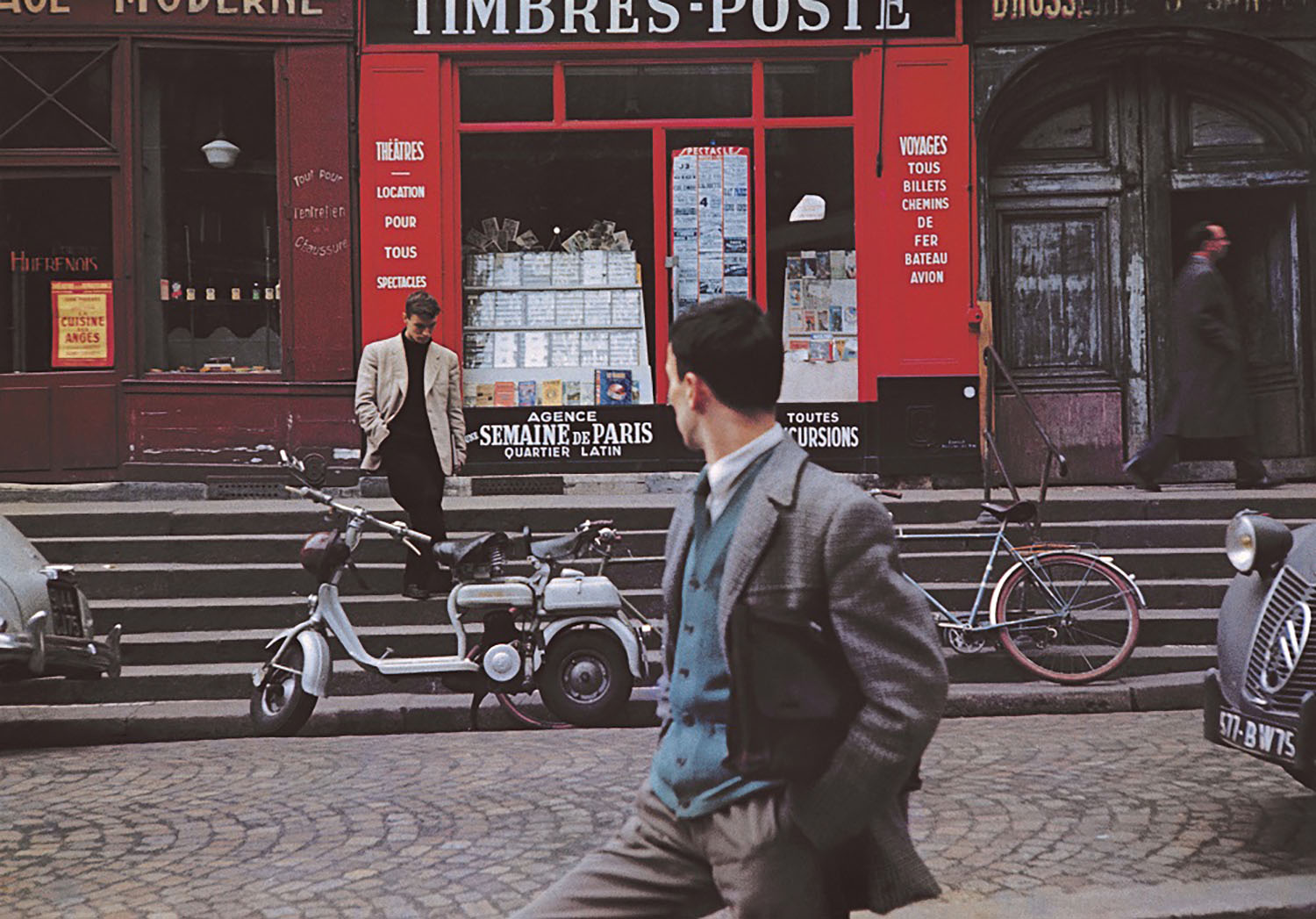

報道写真の名手、木村伊兵衛は小型カメラのライカを愛用したことで知られている。ライカの特性を生かしたスナップショット撮影は、東京の下町に始まり、パリの街角でも行なわれたようだ。本展で展示されたのは、1954〜55年にかけて彼がパリを取材した際の写真131点である。しかも開発されて間もない国産カラーフィルム(富士フィルム)で撮影された写真ということで、その資料性の高さにも胸が躍った。

木村伊兵衛《パリ》(1954)©Naoko Kimura

木村伊兵衛《パリ》(1954)©Naoko Kimura

スナップ写真の魅力は非演出性にある。しかも肉眼とほぼ変わらない視野で景色を写し取ることができるライカを使っているのだ。展示写真を見るうちに、木村が当時、目にしたパリの風景がまざまざと蘇ってきた。世界中の人々が憧れる花の都、パリではあるが、道端にはごみが落ちていたり、壁面のポスターが剥がれ落ちていたり、壊れかかった建物の壁が剥き出しになっていたりと、案外、雑然とした面が見られる街でもある。彼はそうした部分さえも、素の姿として写し取る。そのうえ行き交う人々がとても自然体で、その一瞬の表情や動作を切り取っているので、まるで自分自身もその風景の中に立っているかのような、あるいは自分自身の体験であるかのような錯覚をつい覚える。こうした点が彼の写真の最大の魅力ではないかと改めて感じた。

木村伊兵衛《ミラボー橋、パリ》(1955)©Naoko Kimura

木村伊兵衛《ミラボー橋、パリ》(1955)©Naoko Kimura

また、カラーフィルムならではの良さもあった。パリの気候のせいか、あるいは開発されて間もない国産カラーフィルムのせいか、全体がくすんだアンバーな色みだったのだが、そのなかで、時折、赤い洋服や赤い車、赤い壁面などが目にパッと飛び込んでくる。それがパリの街の躍動感として伝わってくるのだ。また私がパリを初めて訪れたのは、この当時から半世紀以上も経ってのことだが、石造りの重厚な建物で構成された街並みは変わることがないので、行き交う人々の服装以外、それほど時代の変化を感じることはなかった。それを実感できたのもカラーフィルムゆえである。

木村伊兵衛《パリ》(1954-55)©Naoko Kimura

木村伊兵衛《パリ》(1954-55)©Naoko Kimura

木村はこのパリ滞在中に、世界的写真家のアンリ・カルティエ=ブレッソンと交流を持った。言わずもがな、ブレッソンもライカの愛用者である。ブレッソンほどの「決定的瞬間」が木村の写真にあったのかどうかはわからないが、彼らは互いの写真に対する考え方が合致し、意気投合したようだ。ブレッソンが撮影したとみられる、パリの街を撮影する木村のポートレートも展示されていた。

公式サイト:https://mmat.jp/exhibition/archive/2022/20220219-359.html

2022/02/26(土)(杉江あこ)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)