artscapeレビュー

杉江あこのレビュー/プレビュー

細谷巖 突き抜ける気配 Hosoya Gan─Beyond G

会期:2022/09/05~2022/10/24

ギンザ・グラフィック・ギャラリー[東京都]

細谷巖(1935-)は永井一正(1929-)や田中一光(1930-2002)、横尾忠則(1936-)らと並び、一時代を築いたアートディレクター兼グラフィックデザイナーとして知られている。87歳を迎えてもいまだ現役で、東京アートディレクターズクラブの現会長も務める。そんな70年近くもの長い活動歴を持ちながら、本展で展示されたほとんどがデビューから間もない時代の作品だったことが目を引いた。その意図は、原点回帰なのか。1955年の日宣美展に出品し特選を受賞したポスター「Oscar Peterson Quartet」をはじめ、1960年代に発表した広告ポスター、パンフレット、書籍の一部、雑誌表紙などが並んでいた。こういう言い方は何だが、彼がもっとも脂が乗っていた頃の作品なのだろう。当然、アナログとデジタルという手法の違いもあるが、半世紀以上も前のこれらの作品にはいまの時代にはない鋭い感覚をはらんでいるように感じた。これが細谷の持ち味なのだろう。

「フォトデザインとも呼ばれるジャンルを確立した」と当時評価されたとおり、細谷は何より写真の扱い方が卓越している。ポスター「Oscar Peterson Quartet」では、ブレのあるモノクロ写真を重ねることでジャズピアニストの指の動きを臨場感たっぷりに表現した。また1961年の「ヤマハオートバイ」ポスターでは、二人乗りのオートバイが道を走っている写真を採用したのだが、「ありきたりな写真だったから」という理由で、写真を90度回転させ、上から下へ落下するような感覚を見る者に与えてより疾走感を演出した。これらの作品には、パソコンで写真をいかようにも加工できてしまう環境ではなかったからこその気迫がある。不自由は自由を生み、かえって自由は不自由を招くのではないかと思えた。

展示風景 ギンザ・グラフィック・ギャラリー1階[撮影:藤塚光政/提供:ギンザ・グラフィック・ギャラリー]

展示風景 ギンザ・グラフィック・ギャラリー1階[撮影:藤塚光政/提供:ギンザ・グラフィック・ギャラリー]

ところで本展に寄せた識者の解説の中で、面白いキーワードがあった。1935年生まれの細谷は「戦中派」世代であるという指摘だ。彼らは物心がついた少年期はずっと戦争中で、軍国教育を受けて育つものの、ある日突然に戦争が終わり、民主主義の世の中へと転換し、教科書に墨塗りをさせられたという背景がある。つまり大人にだまされた世代であるため、彼らは世の中に対する見方がどこか懐疑的で、屈折しているという分析だ。なるほど、そうした精神構造がクリエイティブにも少なからず影響を与えているのか。冒頭で述べた一時代を築いたデザイナーらが皆、戦中派というのは興味深い事実である。

展示風景 ギンザ・グラフィック・ギャラリー地下1階[撮影:藤塚光政/提供:ギンザ・グラフィック・ギャラリー]

展示風景 ギンザ・グラフィック・ギャラリー地下1階[撮影:藤塚光政/提供:ギンザ・グラフィック・ギャラリー]

公式サイト:https://www.dnpfcp.jp/CGI/gallery/schedule/detail.cgi?l=1&t=1&seq=00000789

2022/09/30(金)(杉江あこ)

装いの力─異性装の日本史

会期:2022/09/03~2022/10/30

渋谷区立松濤美術館[東京都]

「異性装の日本史」とは、公立美術館としてはずいぶん“せめた”テーマである。キワモノ的なのかと思いきや、『古事記』でのヤマトタケルの逸話からテーマを紐解いており、いたって真面目で学術的な内容だった。

神話に始まった日本の異性装がどのような変遷をたどるのかというと、中世には宮中物語や芸能で取り上げられ、戦国の世では女武者が登場し、江戸時代には若衆や蔭間が存在した。また江戸時代に始まった歌舞伎は、ご存知のとおり、現代まで続く異性装の最たる文化だ。いままで歴史の表舞台ではあまり語られてこなかったが、こうして俯瞰して見ると、もともと、日本は異性装やそれに伴う同性愛がごく自然に存在した国だったことがわかる。

三代・山川永徳斎《日本武尊》昭和時代初期(20世紀)個人蔵

三代・山川永徳斎《日本武尊》昭和時代初期(20世紀)個人蔵

その証拠に、異性装が異端として扱われるきっかけとなるのは、明治時代に西洋諸国に恥じぬようにと異性装禁止を含んだ軽犯罪法「違式詿違条例」が制定されたことだった。数年後にそれは別の法令へと引き継がれ、異性装禁止はなくなるのだが、異性装や同性愛は精神の病とする西洋精神医学の導入などにより、それらは世間で嫌悪や偏見の対象となってしまう。近頃、LGBTやジェンダーの問題が頻繁に取り上げられるようになったが、見方を変えれば、ようやく元の日本文化へ戻ったとも言えるのかもしれない。

それにしても、本展タイトル「装いの力」という言葉には考えさせられる。顔つきや声、体形に男女差があるとしても、社会において人は服装や髪型、化粧、持ち物などによって男性か女性かを見分け、また見分けられていることを示すからだ。例えば男性がスカートを履いていれば変な人に見られることの方が多いだろう。それは男性は男性らしい格好をしなければおかしいという固定観念があるからで、逆に言えば男性が男性らしい格好をしていれば「女性に間違われない」という安心感がある。対する相手も、男性らしい格好をした男性を女性に間違えることはないので、混乱を招かずに済む。つまり社会の中で、男性か女性かを見分ける目印として装いは大いに機能しているのだ。そう考えると、装いは社会における優れたデザインと言える。男性か女性かを見分けることは、ひいては男女が結ばれ子を成すことにつながるため、人にとっては非常に根源的な問題なのだ。そうした前提があるからこそ、異性装は異性に化けるための手段として使われてきた。人が異性に化けたときの違和感やドキドキ感がこれまでエンターテインメントの題材となってきたが、しかし近年の性に対する社会的価値観の変化により、我々の意識も揺らぎ始めている。社会の中で男性か女性かを外見で見分けることを必須としなければ、異性装という概念もなくなる時代がやってくるのかもしれない。

森村泰昌《光るセルフポートレイト(女優)/白いマリリン》(1996)

森村泰昌《光るセルフポートレイト(女優)/白いマリリン》(1996)

作家蔵(豊田市美術館寄託)

公式サイト:https://shoto-museum.jp/exhibitions/197iseisou/

2022/09/28(水)(杉江あこ)

宮城壮太郎展──使えるもの、美しいもの

会期:2022/09/17~2022/11/13

世田谷美術館[東京都]

「ものを作る側の論理ではなく、真にユーザーの立場に立つこと、に尽きるのではないだろうか」。本展のチラシに載っている、このひと言ほどデザインの本質を突いた言葉はない。2011年に亡くなったデザイナーの宮城壮太郎(1951-2011)を知る人はそれほど多くないかもしれない。しかし彼が遺した仕事の数々を見れば、多くの人々が“すでに知っていた”ことになるだろう。例えばアスクルのロゴマークやオリジナル製品、プラスのファイル類やホッチキス、バーミックスの調理器具など。いつも身の回りにある日用品は、その存在を忘れるくらい暮らしに溶け込んだものでなくてはならないのだろう。機能や使い勝手はもちろん、美醜で言えば醜くてもいけないが、美の主張が強すぎてもいけない。いちいち目に留めてしまう姿ではかえってノイズとなるからだ。本展を観て、ユーザーに添い続けた彼の姿勢を改めて思い知った。

展示風景 世田谷美術館1階展示室

展示風景 世田谷美術館1階展示室

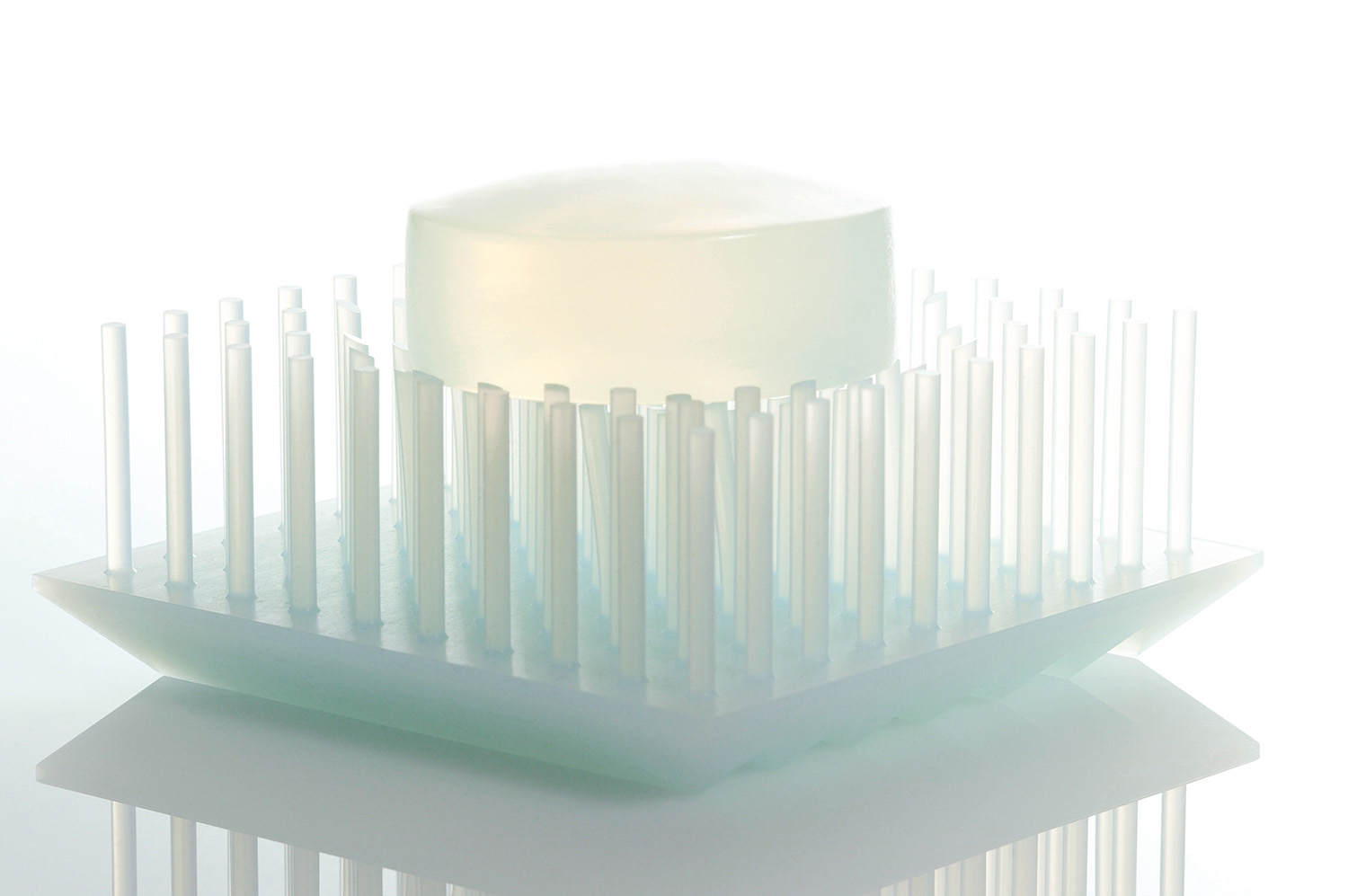

私が宮城を知ったきっかけは、アッシュコンセプトのオリジナルブランド「+d」の商品「Tsun Tsun」である。共同デザイナーである高橋美礼が私の知人でもあることから、実はかつてその商品を彼女からいただいたことがあった。それはゴム製の石鹸置きで、何本もの柔らかな棒状のゴムが草のように垂直に伸びた形状をしている。あるいは虫の繊毛のようにも見える。手に触れればその柔らかさは明らかなのに、何本ものゴムの先端が石鹸をそっと受け止める不思議な石鹸置きだ。使ってみるとわかるが、石鹸の接触する部分がすべて点であるため、石鹸が張り付くことがなく、また水はけが良くて洗いやすい。「+d」は暮らしに彩りや楽しさをもたらすブランドであるため、宮城にしてはやや主張の強いユニークなデザインとなるのかもしれない。しかし素材の特性を生かした最たる形という点で、彼の冴えた腕を窺い知ることができる。さぁ、周囲を見回してみよう。あなたの自宅や職場などにも、きっと宮城がデザインした商品があるはずだ。

宮城壮太郎+高橋美礼 +d Tsun Tsun(2004)[アッシュコンセプト]

宮城壮太郎+高橋美礼 +d Tsun Tsun(2004)[アッシュコンセプト]

展示風景 世田谷美術館1階展示室

展示風景 世田谷美術館1階展示室

公式サイト:https://www.setagayaartmuseum.or.jp/exhibition/special/detail.php?id=sp00210

2022/09/16(金)(杉江あこ)

イッタラ展 フィンランドガラスのきらめき

会期:2022/09/17~2022/11/10

Bunkamura ザ・ミュージアム[東京都]

わが家にイッタラの「バード」が4羽いる。大小さまざまな赤、青、白、黒の鳥たちだ。この愛らしいガラス作品がどのようにつくられているのかを知らなかったのだが、本展でその工程が実物と映像で紹介されていて、腑に落ちた。吹きガラスの宙吹き技法で、吹き竿に巻き取ったガラスを引っ張ったり押し付けたりして、鳥の首と胴体、尾を一気に形づくり、別の吹き竿で巻き取ったガラスを首の上に乗せて頭とくちばしの形にする。主な成形方法はこの2工程で、あとは全体のバランスやサイズ、色や模様などに工夫を凝らし、個性的な鳥たちを生み出しているようだ。映像の中でいとも簡単そうにガラスを操る職人の姿を見て、私も頭ではおおよそ理解できたが、そもそも吹きガラスで鳥のオブジェをつくろうと考えたデザイナーのオイバ・トイッカは奇才以外の何者でもない。

オイバ・トイッカによる《バード バイ トイッカ》コレクション ©Iittala

オイバ・トイッカによる《バード バイ トイッカ》コレクション ©Iittala

イッタラは、日本でも多くの人々から愛されるガラス製品を中心としたライフスタイルブランドだ。ことに最近の北欧デザインブームの波に乗って受け入れられたように感じる。本展では140年におよぶイッタラの歴史をはじめ、哲学、デザイナーたちをわかりやすく紹介しており、全体を俯瞰して捉えることができた。そのうえでつくづく感じたのは、ブランディングの巧みさである。

展示風景 Bunkamura ザ・ミュージアム

展示風景 Bunkamura ザ・ミュージアム

もともと、イッタラは、燃料の薪を大量に確保できる豊かな森林地帯の村に創立したガラス工場だった。時を経て、デザインコンペティションをきっかけに優れたデザイナー陣を積極的に採用したことや、他社との吸収合併を繰り返したことで成長していく。さらに近年は国外デザイナーを多数起用して世界市場へ進出し、陶磁器やカトラリーなどもコレクションに加えることでブランドとして大きく飛躍した。一方でフィンランドの自然や精霊などを創作の源とすることや、環境保護への取り組みにも熱心であるなど、足下のアイデンティティが揺らがない点も信頼につながっている。

こうしたイッタラの軌跡をたどるうち、日本のメーカーが見習うべきヒントがいくつもあることを痛感した。正直、吹きガラスの技術そのものは日本の工房や職人も負けていない。問題はいかに世界に通用するブランドへと成長させられるかにある。何かの役に立つわけではないのに無性に買いたくなる、そんな魅力にあふれた「バード」がブランドの強さをよく物語っている。

展示風景 Bunkamura ザ・ミュージアム

展示風景 Bunkamura ザ・ミュージアム

公式サイト:https://www.bunkamura.co.jp/museum/exhibition/22_iittala/

2022/09/16(金)(杉江あこ)

LIVE+LIGHT In praise of Shadows 「陰翳礼讃」現代の光技術と

会期:2022/08/26~2022/09/25

谷崎潤一郎の『陰翳礼讃』は、言うまでもなく、建築家やデザイナーらに広く読まれている名随筆である。私も何十年か前に初めて読んで以来、ことあるごとに書棚から文庫を取り出しては目を通してきた。昭和初期、日本家屋に電灯やストーブ、扇風機といった文明の利器がどんどん入り込んできたため、それに対して抱く違和感や嫌悪感についてを全編通して述べた作品だ。当時、日本は近代化すなわち西洋化への過渡期にあり、そうした不協和音は重々にしてあったのだろうと想像に難くない。もともと、日本家屋は奥まで採光が行き届かない造りとなっていたため、日本人はその薄暗さの中で暮らしを営み、いつしか闇に美を見出すようになったというのが谷崎の見解である。

しかし現代の日本の暮らしときたらどうだろう。衣食住の様式がすっかり西洋化したうえ、世界的に見ても最先端の機器やインフラに恵まれた便利な暮らしへと変貌した。そして街も住宅も昼夜問わず、明るさに満ちるようになった。それゆえなのか昭和初期に書かれたこの随筆が、時折、そんな我々の暮らしに疑問を投げかけるように引用されることがある。懐古趣味なのか、それとも温故知新なのか……。

本展も『陰翳礼讃』を題材にした展覧会なのだが、その試みは温故知新に当たるのだろう。「現代の光技術」であるLEDを使い、谷崎がその著述の中で美しいと誉めそやしたシーンを再現したのである。和紙を通して見たろうそくの炎のような灯り、薄明かりの中で映し出される漆器や羊羹、そして暗い家の中でレフ板効果を果たした金屏風など。会場は想像以上に真っ暗闇で、その中でLEDの光が点々と灯っていた。恐る恐るたどり、それぞれに近づいて見てみると、確かに漆器は表情がより浮き上がって見え、羊羹は闇にほぼ溶け込んでいた。羊羹について「あたかも室内の暗黒が一箇の甘い塊になって舌の先で融けるのを感じ」と表現した意図が理解できたのである。

展示風景 BAG-Brillia Art Gallery展示スペース1 photo by Akihiro Sugiura

展示風景 BAG-Brillia Art Gallery展示スペース1 photo by Akihiro Sugiura

近年、光源としてLEDの精度が上がり、太陽光、月明かり、炎といった自然光の色みに(製品によって多少のばらつきはあるが)、最高値で97%まで近づいたという。これは従来の白熱灯や蛍光灯では成し得なかった色みだ。つまりLED灯を使えば、現代の暮らしでも『陰翳礼讃』の世界を再現できるというわけである。古い日本家屋に住まい、ろうそくを灯して明かりにする暮らしをいまさら我々はできないが、最新技術を使えば、その美しさや豊かさを享受できるかもしれない。そんな可能性を本展では示唆していたのだが、それを実行するにはまず我々が暗がりに慣れることから始めなければならないのだろう。

展示風景 BAG-Brillia Art Gallery展示スペース1 photo by Akihiro Sugiura

展示風景 BAG-Brillia Art Gallery展示スペース1 photo by Akihiro Sugiura

公式サイト:https://www.brillia-art.com/bag/exhibition/09.html

※キービジュアル:photo by Takashi Kurokawa, courtesy LUFTZUG

2022/08/27(土)(杉江あこ)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)