artscapeレビュー

きりとりめでるのレビュー/プレビュー

死蔵データGP 2022-2023 決勝戦 ROUND2

会期:2023/03/25

YAU STUDIO[東京都]

2023年現在9名からなるアーティストコレクティブである「カタルシスの岸辺」は、ここ1年間をかけて「死蔵データグランプリ」という番組をYouTubeに24本公開してきた。そこではカタルシスの岸辺が公募した254点の「死蔵データ」の紹介と講評が行なわれている。

応募要綱には「公開していない、誰に見せる予定もない、自分しかその存在を知らないデータ一般を私たちは暫定的に『死蔵データ』と呼んでいます。拾いものではなく、自分自身が生成したものであることが条件です」★と記載されており、誰でも自由に参加できる。振り返ってみると、映像、音声、写真、テキストのスクリーンショットなど、さまざまなデータが集まった。

それらは応募と同時に規約上、YouTubeなどインターネットで公開されること、カタルシスの岸辺が運営する「マテリアルショップ」で数百円単位で売買されることを許諾することになる。こうして、とりとめもなかったからか、羞恥心のためか、はたまた自分にとってあまりにも大切なものだったからかプラットフォームで共有されてこなかったデータが一躍耳目にさらされる対象となるのだ。

24回開催されたYoutube番組では毎回、約10点のデータがまじまじと鑑賞されるだけでなく、演劇・音楽・建築・哲学・美術など幅広い領域の人々73名が応募データを各々の基準で言葉にし、採点していく。毎回1位が選ばれて、その24個の1位がオンライン投票で10点に絞られるのだが、番組で「死蔵データ」に関する言語化が積み重ねられることで、「死蔵データ」というものの見方、概念がうっすら立ち上がり、ついにはそれらを元に「死蔵データが死蔵データであるかどうか」鑑定するための14項目に関するマークシートがカタルシスの岸辺によって制作された。

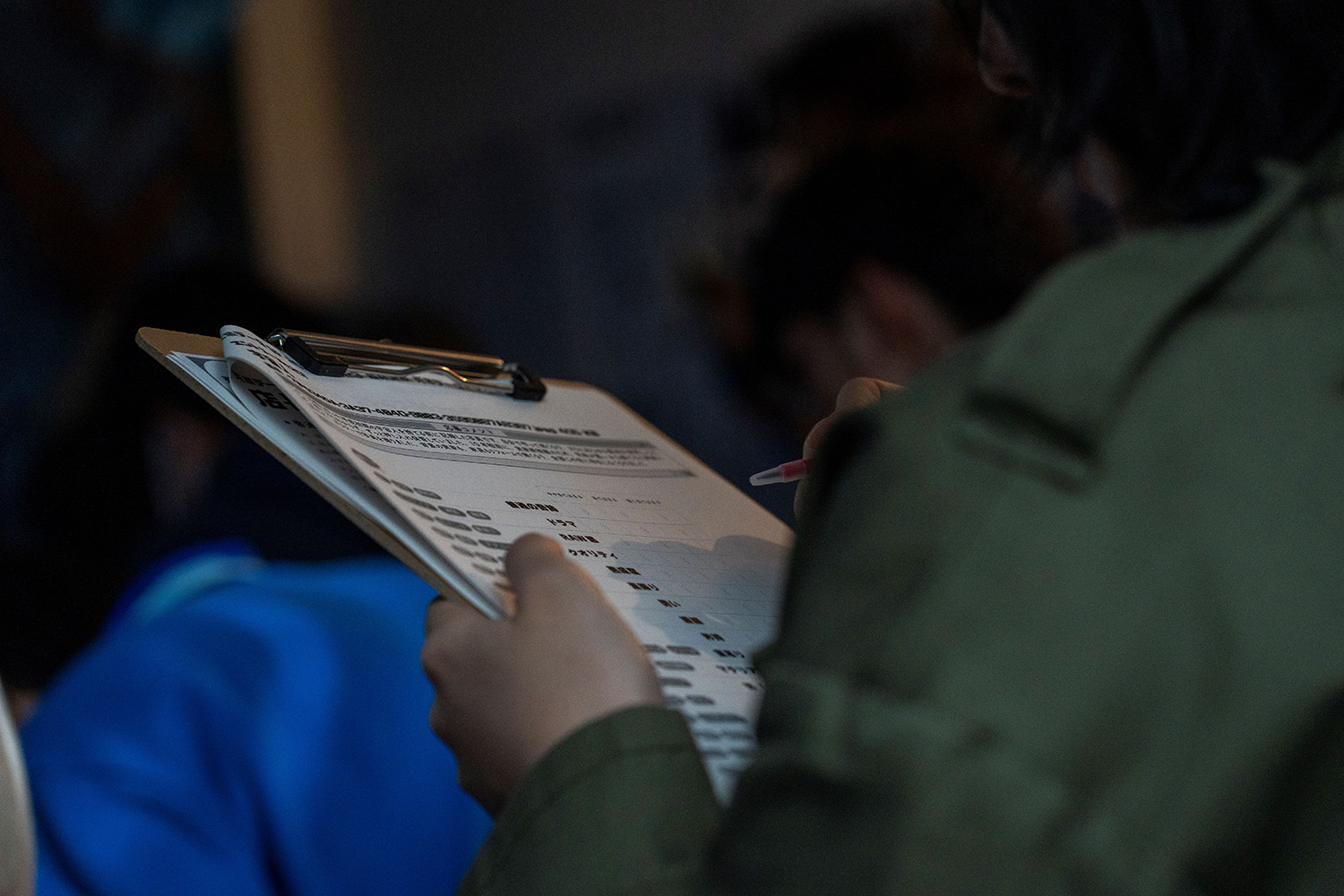

さらに、3月25日に有楽町で開催された「死蔵データGP 2022-2023 決勝戦 ROUND2」では、その鑑定14項目も当日参加した100名あまりの鑑賞者によって一斉に再鑑定され、どれが「死蔵データ」を考えるうえで外せない基準なのかも投票で決められた。その基準を元に当日の投票を通して「おっちゃん」とタイトルが付けられた画像データが本イベントのグランプリを飾ったのである。

死蔵データを視聴した後の参加者が、「死蔵データ鑑定シート」をに記入している様子[提供:カタルシスの岸辺]

死蔵データを視聴した後の参加者が、「死蔵データ鑑定シート」をに記入している様子[提供:カタルシスの岸辺]

本データは、ヤギに逆包丁で向かっていくかのようにみえる半裸の男性という、その圧倒的な瞬間がパンフォーカスで捉えられている状況からしてそもそも「純粋に死蔵されていたデータなのか」という議論を巻き起こした。しかしながら、「死蔵データ」として欠かせないと当日鑑定された項目にもっとも当てはまった結果、グランプリとなったのである。イベントのなかで収集・集計されたマークシートと死蔵性をめぐる項目の相関性は、鑑賞者にとってブラックボックスのまま結果が出るようになっており、超精度の言語化を伴った「こっくりさん」のような得点ランキングは、参加者に何かわかりやすいひとつの価値基準を与えることなしに、「データの死蔵性」という概念の道を多角的に拓く。

「死蔵データGP 2022-2023 決勝戦 ROUND2」でグランプリを飾った「おっちゃん」(匿名)

「死蔵データGP 2022-2023 決勝戦 ROUND2」でグランプリを飾った「おっちゃん」(匿名)

ところで、このイベントはカタルシスの岸辺によるパフォーマンスであり、彼らの運営する「マテリアルショップ」における取り扱い商品の「仕入れ」でもある。最終ラウンドだけでも、会場・オンラインあわせて100名程度の参加者が、カタルシスの岸辺が売買する商品の鑑定を行なうという共犯めいた関係を結び、「死蔵」という無価値なものをいかに称揚可能であるかを考えるということになる。

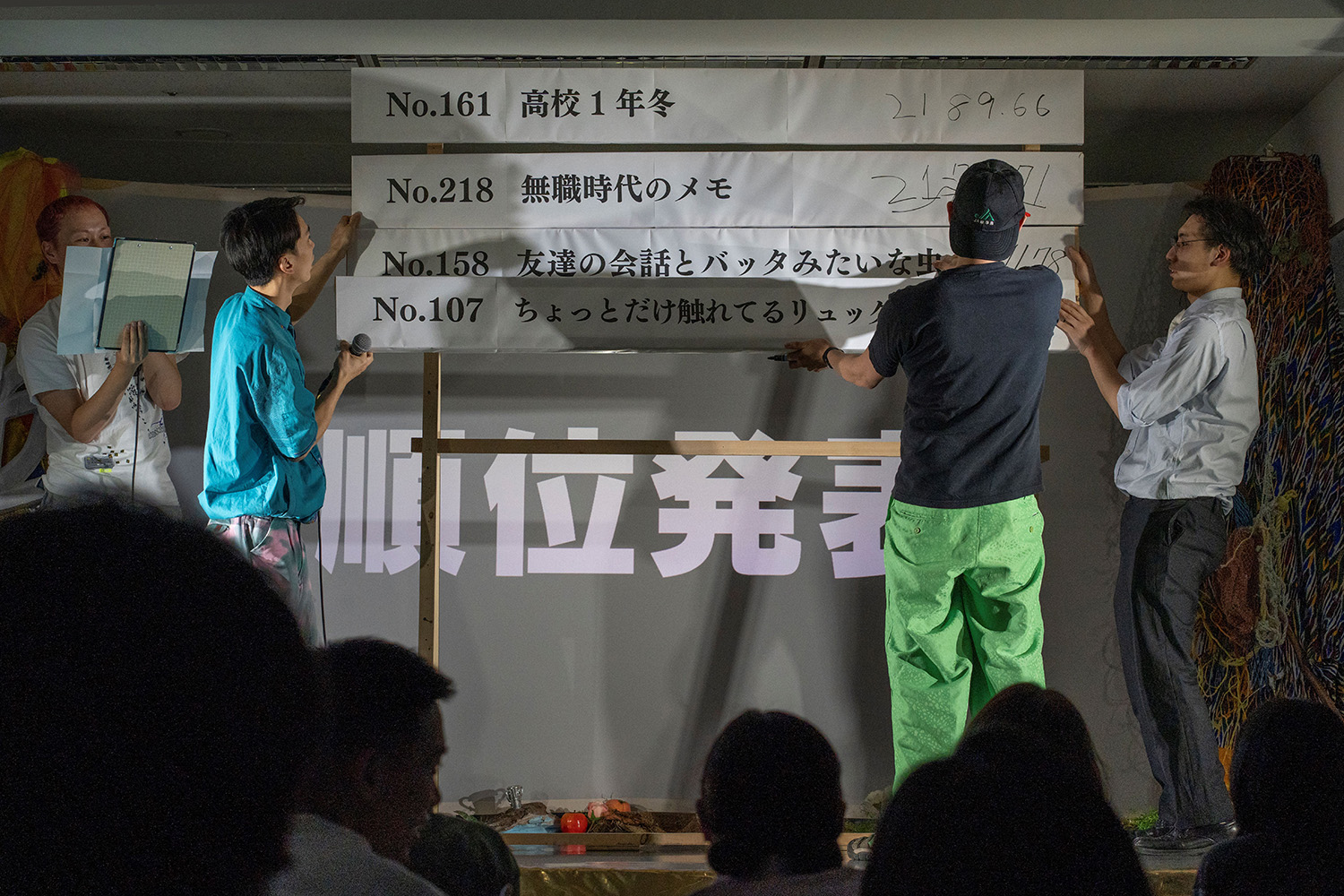

カタルシスの岸辺が「死蔵データ鑑定シート」を集計し、その間に来場していた予選ブロックの審査員たちがコメントを寄せている様子[提供:カタルシスの岸辺]

カタルシスの岸辺が「死蔵データ鑑定シート」を集計し、その間に来場していた予選ブロックの審査員たちがコメントを寄せている様子[提供:カタルシスの岸辺]

最優秀死蔵データが決定し受賞式を終えた後、会場にはおよそ160BPMのカタルシスの岸辺のテーマソングがアニメーションとともに流れ始める。アニメのオープニングのようにあらゆる困難を乗り越えてきた彼らの様子が描かれたハイテンポのMVがエンドロールとして使われている。見たこともないアニメ「カタルシスの岸辺」の25話最終回の終わりの終わりでオープニング曲が伏線を回収していくかのようだ。

舞台に次々と現われるメンバーたちは、観客がスクリーンだと思っていた資材を突如解体し、目隠しだと思っていた黒布を剥がし、歴戦の「死蔵データ」を映すモニターが忽然と顕わになる。こうして舞台は「マテリアルショップ カタルシスの岸辺」へと変貌を遂げた。音楽が終わる。近くにいた人が「感動して泣きそう」と言っていた。

漫画『けいおん!』や『らき☆すた』といった2000年代アニメを俗にカタルシスなき「日常系」と呼ぶとき、この「日常系」は「死蔵データ」と近しい価値観を共有している。哲学者の仲山ひふみがVブロックの審査で発し、「死蔵データ」の鑑定項目となった「普通の奇蹟」、ほかにも「凡庸」などが当てはまるだろう。その一方で、「恥部恥部メモリー」といった情けなさ、「勢い」「繊細」「熟成度」といった、忘れたいけど甘酸っぱい青春、過去への追憶を思わせる言葉が挙げられている。ここで、2010年代アニメにおける「異世界系」、すなわち現代人が剣と魔法のファンタジーへ転生するという物語形式のなかで、それは『異世界居酒屋「のぶ」』のような「日常系」であり、『無職転生』のような「セカイ系」における、転生によって物語内に現代的な視点を挟み直すことで陳腐になった形式を生きながらえさせるような効果を想起させられる。この「異世界系」が過去のあらゆる物語にいまの視点をぶつけることで復活させることと、「死蔵データグランプリ」が(メディア的に、あるいは時代の流行に対して)陳腐化したデータを、どのような価値基準で見直すと輝きだすかという、違う世界へ「データ」を転生させるということとの類似性を認めることができるはずだ。

カタルシスの岸辺が得票数を発表する様子[提供:カタルシスの岸辺]

カタルシスの岸辺が得票数を発表する様子[提供:カタルシスの岸辺]

純粋に死蔵しているデータとは、美的状況にある、無意味ということであるが、それが「死蔵データ」としてグランプリを勝ち抜けば勝ち抜くほど、資料性や商品価値をもち始め、政治化されていく。カタルシスの岸辺が「マテリアルショップ」で、鑑賞者が選んだゴミをオブジェにするとき、そのオブジェは唯一無二であるがゆえにその美的存在性(使用できなさ、無意味さ)は保持されるが、新しいストックイメージたる「死蔵データ」の場合は、それはデータであるがゆえに無限に複製可能で、無限のオーナーシップと使用が可能だ。共犯者をつくる手つき、そして、その価値や概念を決してひとつに収斂させないグランプリの決定方法という、この参加者の巻き込みと冗長さにカタルシスの岸辺による造形があると思った。

イベントは生配信視聴券2000円、一般観覧席3500円でした。

★──「死蔵データ」を、ヒト・スタヤルにおける『貧しい画像を擁護する』(2009)や、アーティ・ヴィアカントの『ポストインターネットにおけるイメージ・オブジェクト』(2010)といった2010年前後の画像をめぐる新アウラ論の系譜に位置づけることは容易だろう。もちろん、レフ・マノヴィッチが2010年代に取り組んだ1500万枚以上のInstagramにアップロードされた画像を分析した『Instagramとコンテンポラリー・イメージ』(2017)との差分で考えるのも面白い。

「死蔵データグランプリ2022」詳細についてはこちら。

https://katakishi.com/wp-content/uploads/2022/06/ce1fe83ac0ed4b4b0be40e7d97d24c9f.pdf(カタルシスの岸辺「第一回死蔵データグランプリスポンサーさまご提案用企画資料」2022.06.14)

死蔵データGP 2022-2023 決勝戦:https://katakishi.com/sdg_final_battle/

2023/03/25(土)(きりとりめでる)

アーバン山水 Urban Sansui

会期:2023/03/10~2023/03/19

kudan house[東京都]

藤倉麻子+大村高広の《記憶の庭》(2023)は、本展の会場である1927年に建てられた洋館「kudan house」の建築模型とその建物をシミュレートした映像作品というわけではない。模型は白く、映像での洋館はピンクで躯体や壁が再現され、抜けるような淡い青の空によく映える。模型と映像での洋館自体の非現実感と相反し、映像のなかでは紫陽花や棕櫚が生き生きとしていた。

kudan house 外観[写真提供:山水東京]

kudan house 外観[写真提供:山水東京]

藤倉麻子+大村高広《記憶の庭》(2022)[写真提供:山水東京]

藤倉麻子+大村高広《記憶の庭》(2022)[写真提供:山水東京]

映像のあまりの美しさ、いまいる洋館と映像と模型との相違点の有無、字幕で語られる断片的な情報、見ていると脳がこれらの多重の判断を強いられ、ゆったりとした映像なのにもかかわらず混乱の連続になる。例えばこの字幕、「休まるところの上には安全な床があり、さらにその上に透明な地面があり点が動く」は、映像のなかの寝室の上階のモデリングされた状態を指しているのだろうか。

手ごたえはないまま、模型をちらちらと見比べていたが、気付いたらもはや映像の視覚的な刺激に身を任せていた。そこでハンドアウトを確認すると、庭に対する調査結果を随時映像へとフィードバックし、映像を庭の回復のための手引書にするというものであるといったことが読み取れたため、この映像はある種、まだ意味を為さないものなのかもしれない。またこの説明文から、「この」会場の庭もまた回復されなければならないもの、すなわち損なわれた場所であるという可能性を考えるが、どこかにあるかもしれないこの庭は、もうある日の姿へは回復できないのではないだろうか、と考えていたらほかの鑑賞者が複数人部屋に入ってきたので映像を見るのを止めた。

そう思いながら廊下を歩くと、バルコニーの隅や屋根の上に小さなオブジェが点在していた。水木塁の《P⁴ (Pioneer Plants Printing Project)》(2022)だ。植物の芽を3Dプリンタで出力したものである。特徴的なのは3Dプリンタがオブジェを造形中にそのモデルが崩れないよう、オブジェと同時に後から切り離されるべく出力される「サポート材」がそのまま残っている点だろう。サポート材を失ってしまえば自立も叶わない本作を目の前にしてみると、《記憶の庭》における「かつての庭へ回帰できなさ」は、表現や技術の在り方で初めて可能にしうるものがあるという態度だったのかもしれない。

水木塁《P⁴ (Pioneer Plants Printing Project)》(2022)[写真提供:山水東京]

水木塁《P⁴ (Pioneer Plants Printing Project)》(2022)[写真提供:山水東京]

本展「アーバン山水」は、コレクティブ「山水東京」の活動にあたる。そのメンバーは流動的で、ウェブサイトに記載されたメンバーがすべてというわけではないらしい★1。1927年に建てられた洋館「kudan house」を舞台に現代作家の作品と戦前から館内で使用されてきた家具類が併置された。

企画のなかでの「山水」「山水画」の位置づけは明快で、絵画における主客を攪乱してきた「山水画」は、「コモン」や「ケア」といった概念から個人主義の再考が行なわれる現在の補助線として機能するのではないかという提案になっている★2。

ここでの「絵画における主客の議論」は、例えば美術史家のノーマン・ブライソンによる論考「拡張された場における〈眼差し〉」を参照すると見通しがよいだろう。ブライソンは、サルトルからラカンに至る主体を相対化しようとすることの不徹底が、西田幾多郎・西谷啓治における山水画のモデルでは達成されていると論じている。

例えば、ラカンにおける「見る主体の脱中心化」とは、すでにある社会的環境から私に与えられるシニフィアン(意味表現、文字や音声)のネットワークによって脱中心化されるということになる。すなわち、視覚経験はすでに社会化された表現のなかで構築されるために、主体の経験に純粋性はそもそも存在しえないという意味で、見る主体は中心ではないという指摘だ★3。それに対して西谷は、実在物はすべて「無」や根源的な非永続性へと引き戻されることで、主体だけでなくすべての事物を解体すると論じ、ブライソンはこの西谷の指摘をラカンより高次の主客の解体と位置づけ、デリダの「差延」と類似性があるとする。こういった哲学モデルをブライソンは絵画で説明していくうえで、西谷の場合は雪舟の《山水図》における墨というメディウムの脱シニフィアン的なままならなさとその図像の抽象度の高さに主客の解体を見出すのだ。

「主客」について、企画文では「kudan house」というホストと「アーバン山水」というゲストによる事物の混交がなぞらえている。混交が「平素そこにあるかないかの見分けのつかなさ」という意味であれば、両者はわりかし見分けがつく。相互に他者化されたものだった。しかし、それが本展のために調度品の位置が変えられたのか、作品を置くためにしつらえられた棚なのか、本展に関係なくいままでの運営上の都合で洋館に後付けされた設備なのか区別がすぐにはつかなかったのが槙原泰介の《Stones》(2023)が置かれた棚である。後から振り返っても、会場の中でそのツルリとした間接照明の棚は浮いた場所であった。よくよく見れば後発的な作り付けであることがわかり、その作品の置き方はリフォームによって「kudan house」が積み重ねてきた時間の切れ目を、作品の真下の床材や真上の照明・天井板からも読み取るきっかけになるはずだ。調度品や建築様式についてもハンドアウトで作品と併記されていたが★4、それ以上の変遷が見えてくる。

石井友人《Sub Image》(2020)/槙原泰介《Stones》(2023)[写真提供:山水東京]

石井友人《Sub Image》(2020)/槙原泰介《Stones》(2023)[写真提供:山水東京]

こういった「主客の無化」はいくつもの作品構造から伺えるだろう。石井友人の《Sub Image》が「自己と他者が未分化」だとする老人と幼児の石遊びの結果を油彩で描くことで脱シニフィアンとしての絵画が検討されていることはラカンにおける主体の脱中心性を参照項とすることができるし、水木がcovid-19により都市に草木が侵食したさまをサノアタイプでつくった《雑草のポートレートおよび都市の地質学》もまた、事物の非永続性、生き物の動的な在り方に主体の解体を見出した西谷を補助線とすることができるだろう。また、西谷における「スクリーンの消失」の議論は藤倉の《The Great Nineと第三物置【検証】》のなかの立体作品「watch frame」のフレームがあまりに小さいことによって、事物にはフレームの外が存在するのだということを力強く突き付ける。

藤倉麻子《The Great Nine と第三物置【検証】》(2023)[写真提供:山水東京]

藤倉麻子《The Great Nine と第三物置【検証】》(2023)[写真提供:山水東京]

では、これらを現代の都市生活者にとっての山水図とみなすのはどういった意味をもつのか。本展における「主客/山水」への再考は、「コモン」「ケア」をさらに読み解くヒントになるのではないかといった提起が企画文に出てきていた。ここでの「コモン」は、民主的に共有・管理される社会的な資源や富という意味での「コモン」自体というよりも、その論点が近年「人びとの参加・協力・責任・創造性を誘導することで、コモンズの持続性と再生産を確保する動態的な『コモニング』」へと発展していった系譜にあると考えられる★5。また、「ケア」とは包摂が排除を生む福祉国家の限界、複雑な個人(主体)が個人のままで配慮される社会を目指すために、個と集合をどう位置づけるべきかという議論だとすれば★6、本展に通底した「都市生活者」というどこかしらのアイデンティティの無機質さは、協働するなかで、個が集合のなかで権利を実践し、それでもなお共有する世界をつくる仕方を考える本展と、それに名を連ねる者たちの、最大公約数的な在り方の当座の結論だったのかもしれない。

本展は1000円で観覧可能でした。

★1──記事公開後に企画の近藤氏に詳細を伺い修正した。以下も参照のこと。

https://sansui.space/

★2──企画文は★1のURL内「Exhibitions」で閲覧可能。

★3──ノーマン・ブライソン「拡張された場における〈眼差し〉」(『視覚論』榑沼範久訳、平凡社、2007、p.137)

★4──ハンドアウトの「プロフィール」には、「アーティスト」と「家具・室内装飾」として梶田恵が、「企画・キュレーション」として近藤が、「調査・地図」として齋藤直紀が、「会場」としてkudan houseまでもが併記され、本展の集合的な範囲が明確化されている。

★5──若森みどり「『ケアの倫理』と擬制商品の脱商品化」(『関西大学経済論集』第71巻第4号、2022、pp.207-223)

https://kansai-u.repo.nii.ac.jp/record/22113/files/KU-1100-20220310-13.pdf

★6──ファビエンヌ・ブルジェール『ケアの社会:個人を支える政治』(原山哲、山下りえ子、阿部又一郎訳、風間書房、2016)

アーバン山水:https://select-type.com/ev/?ev=nXKZa0M39MI

山水東京:https://sansui.space/

2023/03/18(土)(きりとりめでる)

『──の〈余白〉に』

発行・編集 : 山腰亮介+中村陽道

発行日:2022年10月1日

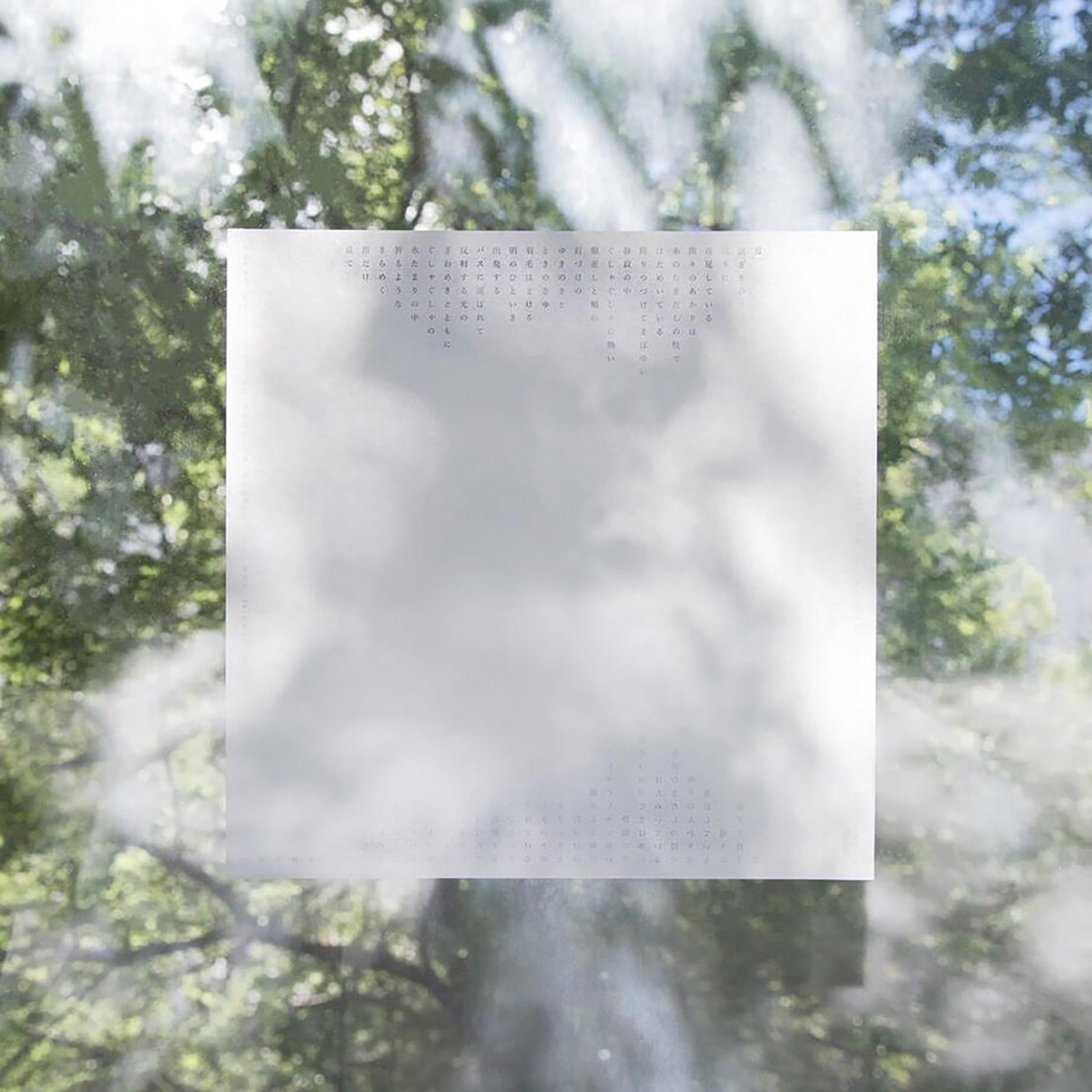

ある二葉の詩集の〈余白〉に対峙するかたちで、テキスト、写真、デザインをめぐらせた「批評紙」がちょっと前に創刊された。その名前は『──の〈余白〉に』である。今回の批評対象となったのは詩人・山腰亮介による詩集『ひかりのそう』と『ときのきと』だ。

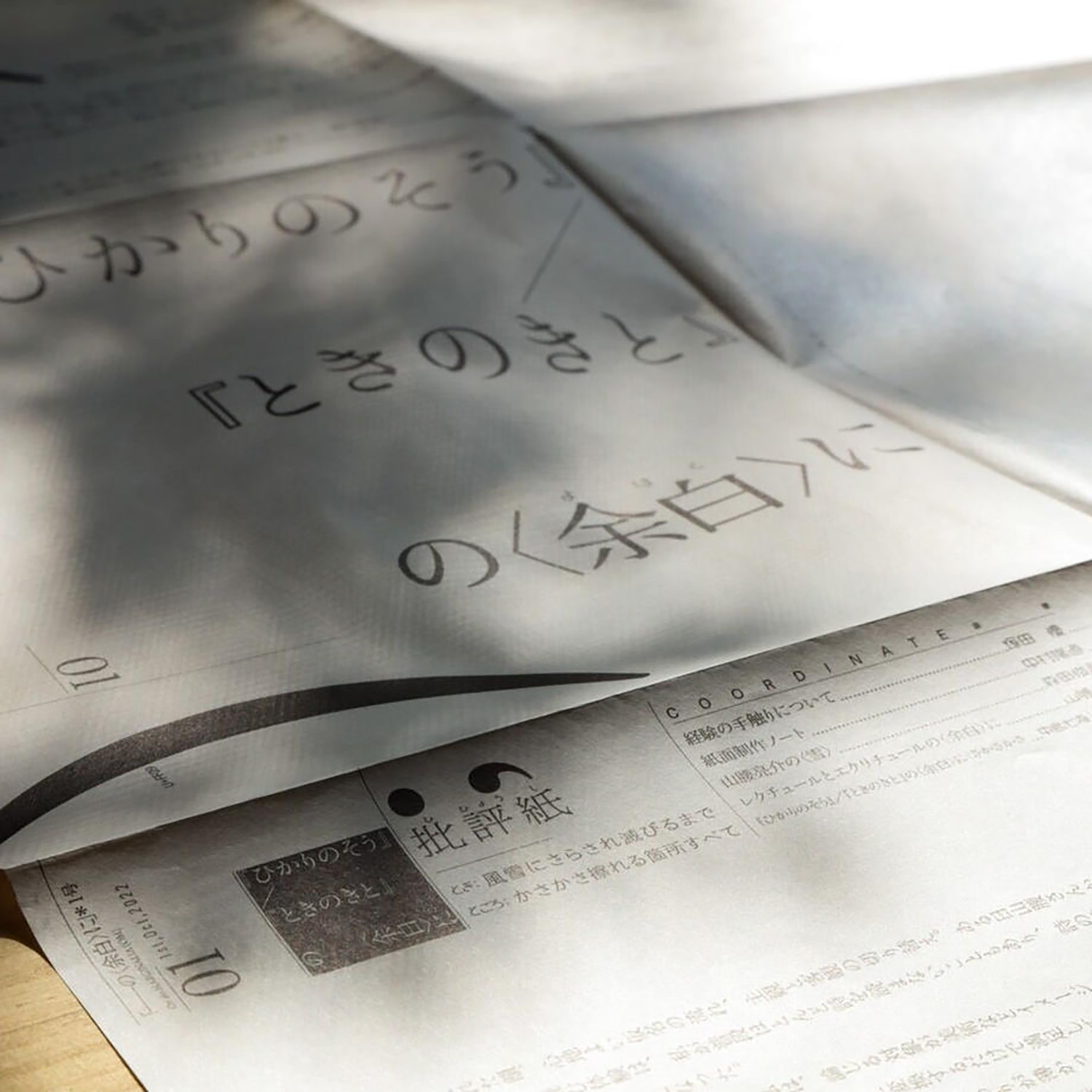

いずれの詩も正方形のトレーシングペーパーのような薄手の紙一片の両面に灰色で文字が印刷されているもので、どこからでも読み始められるように視覚的にも言葉としても構成されている。そういった造作と詩が混然一体となった作品だ。では、そのような詩集を批評するうえでどうすべきかといったとき、デザインの中村陽道は「相手の土俵に乗る」かたちで紙面を構成している。大きな紙片を正方形に折り畳んだ『──の〈余白〉に』は、どこからでも読み進められる。綴じたり、束ねないことで生まれる、言葉の順番に偶然出会うということを山腰の詩集から受け取った批評紙が、それを少しずらして反復する。

『──の〈余白〉に』も山腰の詩集と同様、正方形造本である。しかし、それはA1の紙が折られてできた正方形だ。こちらもトレーシングペーパーのように薄手なのだが、その結果「折り目」の強制力が弱く、読もうと紙を広げるたびに、目に入る文章の順番がちょっとシャッフルされてしまうという「ずらし」が発生しているのだ。ウィリアム・バロウズが小説や雑誌を対角線で折って偶然の言葉の出会いをつくり出した「フォールド・イン」を思い起こさせられる。だが、フォールド・インに比べてみると、本誌の折り目は慎ましい。むしろ、それぞれの個別の文章自体が解体されることはないように、『──の〈余白〉に』には正方形という折り目がついているのかもしれない。

『──の〈余白〉に』1号(編集 : 山腰亮介+中村陽道、発行日:2022年10月1日)[写真:中島七海]

『──の〈余白〉に』1号(編集 : 山腰亮介+中村陽道、発行日:2022年10月1日)[写真:中島七海]

そうは言っても、自由に折り畳めてしまえるので、畳み方によっては、まったく違う二つの文章をつながったひとつの文章かのように(わずかばかりの違和感をもちながらも)勘違いして、ある程度まで読み進めてしまうということも起きている。わたしは塚田優による「経験の手触りについて」と森田俊吾による「山腰亮介の〈雪〉」をひとつの文章だと思い込んで半ば読んでしまった。塚田が山腰の詩を「フリードが瞬間性と呼んだかのような、部分が時間軸とは関係なく、言葉が全体として運ばれてくるような感覚を覚えることがある」と述べていたのだが、その文章の終わりに気づかず、森田の山腰論を読み進めてしまったのだ。森田が山腰の詩や論考について、スノーフレークレベルの〈雪〉における極微でのものごとの違いという位相と、堆積物としての〈雪〉の位相から分析していたところを、わたしは塚田の文章から引き継いで、その「瞬間性」の淡さについて精細に論じているのだと思ったのである。

塚田の文章の終わりから、5分くらい読んだところで「森田俊吾」という文字が途中で目に入り我に返って、森田の文章の冒頭を探し、そこから読み直した。幻覚と補完が過ぎると思いつつ、そういった読み方も許されるのが本誌なのかもしれないと勝手に納得した。本稿に掲載した中島七海の写真もまた、この批評紙の物質的な性質をよく捉えている。薄紙と折り目がもたらす微細な偶然をぜひ体験してほしい。

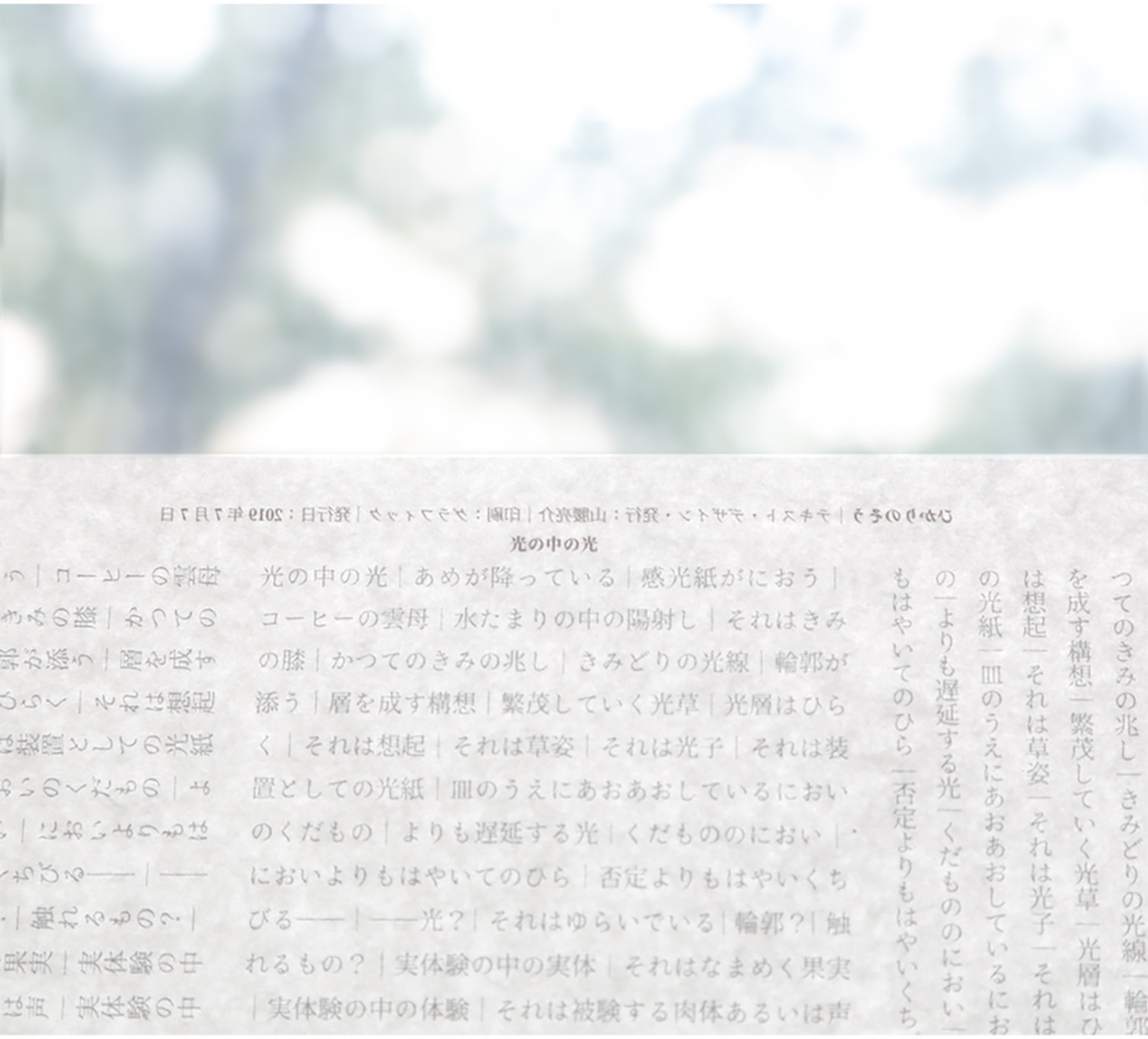

詩集『ひかりのそう』(テキスト・デザイン・発行:山腰亮介、発行日:2019年7月7日)[写真:中島七海]

詩集『ひかりのそう』(テキスト・デザイン・発行:山腰亮介、発行日:2019年7月7日)[写真:中島七海]

詩集『ときのきと』(テキスト・デザイン・発行:山腰亮介、発行日:2022年7月7日)[写真:中島七海]

詩集『ときのきと』(テキスト・デザイン・発行:山腰亮介、発行日:2022年7月7日)[写真:中島七海]

『──の〈余白〉に』(stores.jp):https://on-the-marginalia.stores.jp/

2023/03/09(金)(きりとりめでる)

佐喜眞美術館収蔵品展 ─戦争と戦争の狭間で─

会期:2022/11/16~2023/02/27

佐喜眞美術館[沖縄県]

沖縄県那覇市内から高速バスに乗って宜野湾市に向かう。2月というのに半袖で十分。バスを降りてアスファルトが割れ切った坂道を進んだ。陽の光をたっぷり浴びて力強く育った草木の間をマングースのようなネズミのようなものがガザガザガザガザ走り回る。しばらくして爽やかな住宅地と宜野湾中古車街道を抜け、佐喜眞道夫による佐喜眞美術館に到着した。

館内に入るとすぐに沖縄を代表する報道カメラマンの國吉和夫の作品が目に飛び込んでくる。米軍強制土地接収に反対する反基地運動を主導した阿波根昌鴻が自ら開設した私設反戦資料館である「ヌチドゥタカラの家」の前で撮影された肖像写真。大きくへこみのある沖縄戦当時の水筒。窓からの光を受けて写真が反射する。それぞれの写真には短いが端的な被写体についての説明書きがあって、読んだり見たりしながら、美術館の回廊を進む。窓のないホワイトキューブに入っていくと、兵士として送り出した息子、孫もまた戦死したドイツの版画家で彫刻家であるケーテ・コルヴィッツによる《女と死んだこども》をはじめとした喪失の様と、日本の版画家で彫刻家の浜田知明による自身の戦争の体験を描いた「初年兵哀歌」シリーズが向かい合うように並ぶ。奥には丸木位里に丸木俊……といずれも佐喜眞美術館の収蔵作品だ。

佐喜眞美術館のコレクションは、館長である佐喜眞の先祖の土地が米軍基地となり、そこで毎年国から支払われることになった地代で形成されている。企画文にあるとおり、本展における「戦争と戦争の狭間で」というのは、第二次世界大戦とロシア・ウクライナ戦争といった現状のみならず、作者たち、企画者たちが向き合ってきた戦争の狭間にある「いのち」のかけがえのなさにまっすぐに静かに向かい合うことを助けてくれる、この場そのものであった。屋上からみえる空は広く、直下にある米軍基地との境界を示すフェンスはところによって錆び、それを越えた路傍をマングースのようなものが駆け抜け、風が吹きつけた。

入館料は800円でした。

会場写真

会場写真

会場写真

会場写真

公式サイト:https://sakima.jp/exhibition/e2230571.html

2023/02/11(土)(きりとりめでる)

伊丹豪「DonQuixote」

会期:2022/12/02~2023/01/29

CAVE-AYUMIGALLERY[東京都]

伊丹豪の新作11点がdot architectsとのコラボレーションによる会場構成で並んだ。会場の柱や梁に沿って2色の角材が走る。ぱっと見て写真作品自体への没入を阻害する鮮やかな直線は、作品が配置された建築の存在を強調する。それは本出展作が、「写真におけるアーキテクチャーへ応答するぞ」という布石のようでもあるし、写真に強烈に存在する直線性へ鑑賞者の意識を導くためのガイドのようでもある。

本展作品は、COVID-19下での東京オリンピックで焦点化される「東京」を横目に、徳島出身の伊丹が当事者性をもてると判断した範囲で撮影された関東圏の事物である★1。撮影機材は、個人購入の範囲ではそのときもっともハイエンドとされるカメラだ。ピントをずらし、全てにピントを合わせる深度合成がなされた★2、どこもかしこもピントが合ってくっきりとしたイメージは、物理的な現実の世界のなかで眼が滑ったり、何かが気になって凝視したりするといったような経験を生み出している。そういう意味でも伊丹の本作は、マチエールの強い絵画がイメージというより絵具(物)として現前しているときのような、イリュージョンへの亀裂を生じさせる視覚経験と類似性がある。そしてこの全面的に被写体を前景化させる作為は、伊丹が自身でも語るように、モチーフの脱中心化を志向したものだ。このくっきりとしたイメージは相対的にいずれのモチーフも中心性をもたないし、時には訴求力をもつモチーフがなくなるまで、周囲にモチーフを足し続けているのである。例えばそれは、伊丹の自宅のダイニングテーブルの下に垂れる真空パックされた液体の輝き。

いま述べるには雑駁で申し訳ないのだが、構成的写真であろうと、記録的写真であろうと、写真が写真であるために、その写真にまつわる文化的使用をモチーフとしたり、写真における指標性を追求するといったさまざまな作品行為があるわけだが、本展を見て、写真作品における「モチーフを足す」ということに、いかにいまの世界が抑圧的状況となっているか、ありありと私は気付かされた。

Photo by Takaaki Akaishi © Go Itami Courtesy of CAVE-AYUMIGALLERY

Photo by Takaaki Akaishi © Go Itami Courtesy of CAVE-AYUMIGALLERY

また展覧会の構成上必見なのは、伊丹の提案でdot architectsが制作した写真の什器となっている白い板だろう。白い板は写真の大きさからひと回りだけ大きい矩形の窪みがつくられていて、その窪みに写真パネルをはめ込むと、板の表面と写真の表面のツラがぴったりと合う。額のように振る舞う白い板の窪みは、額がイメージに埃や傷を付けないようにと作品を奥まらせる機能を一切もたない。1990年代に起こったビッグピクチャー(写真作品の巨大化)とそれに伴う「ディアセック」(写真プリントの表面にアクリル接着を行なうマウント技術)による巨大写真作品の強度の増加が、ひるがえって「アクリルの表面に傷がつくと回復できない」という今日の保存修復の問題へとつながっていった状況を思い起こさせる。本展での、この「埃がついてもいい」という挙動は、プリントの力も勿論だが、写真イメージそのものの侵されなさ、鮮烈さの実在の表明に思えた。

本展は無料で鑑賞可能でした。

Photo by Takaaki Akaishi © Go Itami Courtesy of CAVE-AYUMIGALLERY

Photo by Takaaki Akaishi © Go Itami Courtesy of CAVE-AYUMIGALLERY

★1──2023年5月4日に加筆修正を行ないました。

★2──2023年5月4日に加筆修正を行ないました。

公式サイト:https://caveayumigallery.tokyo/GoItami_DonQuixote

2023/01/27(金)(きりとりめでる)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)