artscapeレビュー

きりとりめでるのレビュー/プレビュー

SeMA NANJI RESIDENCY Open Studio 2023

会期:2023/09/05

SeMA NANJI RESIDENCY[韓国、ソウル]

韓国のソウルにある巨大複合施設「Coex」で同時開催されたアートフェア「Frieze Seoul」と「키아프 서울(Kiaf SEOUL)」に合わせて、ソウルの中心部と金浦空港の間に位置するナンジでオープンスタジオが開催された。その会場である「SeMA NANJI RESIDENCY」はソウル市立北ソウル美術館(SeMA)が運営するレジデンス施設であり、そこに韓国出身の作家たちは数カ月にわたり滞在している。当日は約20組のアーティストが自身の制作スペースで展示を行なっていた。

日本やベトナム、そして韓国国内で戦争にまつわる土地をランニングし続ける映像作品《Invisible Factories》(2021)のキム・ジェミニ(Gemini Kim)。自身のパフォーマンスの記録映像を編集し作品化するオム・ジウン(Jieun Uhm)。自然科学における動植物の標本や朝鮮戦争開戦日(6.25)のための彫像といった事物の保存にまつわる行為を映像とインスタレーションで展開するシン・ジュンキュン(Jungkyun Shin)といった、映像を技法の中心に据えた作家の多さが印象的だった。

イエスル・キムのオープンスタジオの様子(一部)

イエスル・キムのオープンスタジオの様子(一部)

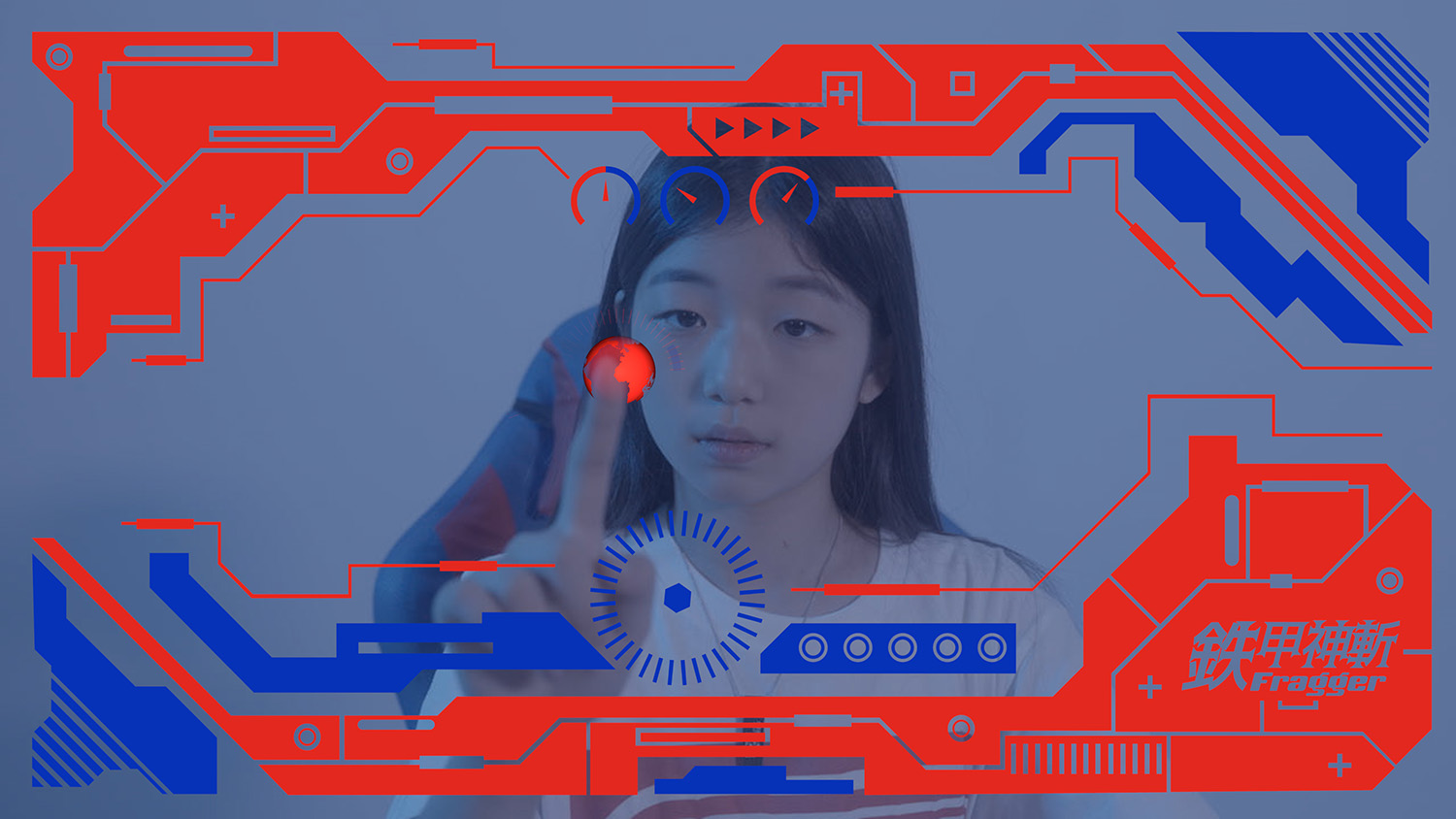

とりわけ今回紹介したいのはイエスル・キム(Yesul Kim)だ。イエスルは幼少期からにナム・ジュン・パイクに憧れヴィデオ・アートを志し、映像インスタレーションを精力的に発表してきた作家である。スタジオで主に展示されていたのは、親同士の憎しみの連鎖を子供が引き受けつつそれをロボコン対戦(プログラミング教育)で決着をつけるという《鉄甲神斬 Fragger/Ironclad Fragger》(2023)と、彼女の幼少期の美術の授業時間や両親に「アートって何?」と尋ねた実体験をもとに歌詞がつくられた合唱曲《Art Class》(2021)だ。

イエスル・キム《鉄甲神斬 Fragger/Ironclad Fragger》(2023)

イエスル・キム《鉄甲神斬 Fragger/Ironclad Fragger》(2023)

彼女は「子供は親や教育の影響を純粋に受け止めるがゆえに、きわめてイデオロギー的な存在だ」という。幼い頃から、親に「アートって何?」と尋ねたときに返ってくる「絵画のこと?」「お父さんに聞いて」「お母さんに聞いて」といった返答の要領の得なさに疑問を持っていた。初等教育で「美術」とされていることとイエスルが興味をもった「美術」には大きな乖離があったのだ。《Art Class》は終始コミカルで、視聴しながら思わず体が揺れてしまう。そこでは誰もが体験しえた図画工作のドローイングや美術館への遠足といった時間から「現代美術」へとブリッジし、最後には「アーティストになる!」と言ったイエスルに親が「なんてことだ!」と将来への不安を胸に絶叫する、という歌詞で幕を閉じる。彼女は幼いながらに自身の「美術」の道と作品像を両親よりも具体的に見定めていたわけだが、両親の「美術への不安」はきわめて現実に即したものであったことが別の作品で強く浮かび上がってくることになる。

Verse 1 edited version, Single channel video, 4K

イエスル・キム《Art Class》(2021)。英語字幕版ではないがYoutubeで一部視聴が可能だ

それは2015年の《Artist survival》という冊子での配布型の作品だ(PDFはここからDL可能)。冊子は美術従事者(主には作家だろう)に向けたYES/NOの積み重ねでタイプを分類するブックになっている。「あなたの作品はレディメイド?」「ベルリンで教育を受けたことがある?」「助成金を獲得してる?」「あなたは韓国現代美術作家としてのどのような立ち位置を占めているのか?」と現代美術における「新規性」やキャリアパスが「王道かどうか」を皮肉めきながら、しかし冷笑とは違って、官僚的な側面を多分にもつ現代美術の在り方をどうしたものかと肩を落としながらも笑い飛ばすように、状況を突きつけてくる作品になっている。そしてそれは、イエスルの両親が絶叫したように、アーティストとして生きる困難がこれでもかと具体的に書かれた自伝的な作品ともいえるだろう。

イエスルには配布型で観賞者によるプレイを前提とした冊子状の作品がいくつかあり、その冊子と映像(インスタレーション)を複合的に使うことで、いつでもどこでも自身の表現を観賞者に伝えることが可能だ。目下、アーティスト・イン・レジデンス(AIR)という、旅を前提とした奨学制度は現代美術と深く結びついている。AIRが土台のひとつである現代美術の在り方があとどれくらい続くかは未知数だが、その世界的な回遊性が同時代を担保する要因なのだとしたら、彼女の作品とそのポータビリティは、社会にとって美術とは何か、いまの社会とはどのような仕組みをもつかを照射する、現代美術性だといえると思った。

2023/09/05(火)(きりとりめでる)

中根唯個展「目の奥でなでる」

会期:2023/08/09~2023/08/29

「今はもう触れない犬を思い出し、イメージしながら頭の中でなでる。なでたときの手触りの記憶とともにイメージを頭に浮かび上がらせる。どうしても忘れそうになってしまうので、なんとか暖かさや体のかたちを思い出しながら。」

大きさが横幅50センチメートルほどある、卵のような楕円形の白地の立体《絵のかたまりの毛(#003)》(2023)には、10センチメートル程度の長さのモノクロの線がおびただしく描かれていた。よく見ていくと、線にはまとまった流れがいくつもある。そのまとまりにつき15本くらいの細い線が群となってなってうねる。時にそれは合流し、渦を巻く。

ギャラリーの中を一周し、会場にあるハンドアウトで作家のステイトメントを読むと「犬」について書かれている。そうするともう、この立体のつややかなキャンバスがわたしには犬にしか見えなくなった。その線のまとまりは毛並みであり、うねりの合流地点はつむじなのだ。眠るようにまるまった犬の背中のような、つるりとした立体。シリーズ名は「毛皮」。

犬のよすがとしての半立体にしんみりとしつつ、ステイトメントには制作で思考されているもうひとつの事象について記してあった。それを「視覚による触覚」と要約してもいいだろう★ 。

ここで考えたいのは、壁から突出した棒の先端に、発砲ウレタンとジェスモナイトでつくられた手のひらサイズの石のような立体がくっつき、その「石」の表面に描画がなされている「長い絵」シリーズだ。棒の先端の立体に浮かび上がるように風景が描かれているからか、遠くの眺めを「覗き込んで見ている」という観賞体験が生じているように思う。その鑑賞体験を生み出した形状は、18世紀に発明されたステレオスコープ(望遠鏡)を思い起こさせるし、ステイトメントと作品の形状は、19世紀に登場した「ステレオスコープ」が、両目で異なる像を見ることによって、そのイメージの触覚性(立体視)を与えようとする装置と位置付けられたという、一連の視覚経験の系譜についての議論が想起させられた。

19世紀の典型的なステレオスコープ(画像はWikimedia Commonsより)。レンズによって、スコープと紙の実際の距離よりも遠く、大きくイメージが見える

19世紀の典型的なステレオスコープ(画像はWikimedia Commonsより)。レンズによって、スコープと紙の実際の距離よりも遠く、大きくイメージが見える

哲学史からしても視覚と触覚の対峙的な考察は多種多様だが、18世紀に照準を絞れば、世界の知がどのように与えられるか・得られるかという点で、真理に至るための絶対的な立ち位置を占める視覚と、それを相対化するものとしての触覚という関係性が両者には存在する。例えばディドロによる、幾何学にしても視覚的な認知に基づくものだけでなく、触覚によりその真理に到達可能なのではないかという提起がそれに該当する。そういった時代の問いと比べると、中根のステイトメントは視覚を契機とした触覚の思い出しの可能性であり、遠くを見るということ自体の再考である。すなわち、18世紀の視覚の相対化以上に、視覚に可能なことは何かという、視覚の非万能性に立脚した、不能への挑戦という姿勢を感じる。

中根唯個展「目の奥でなでる」会場写真

中根唯個展「目の奥でなでる」会場写真

この丸みはどこから見た犬の背中か。それは膝の上に乗って丸まった犬を見下ろし撫でながら目にした様子ではないか。それが壁に水平に掛けられる。絵画の正面性が、何らかの身体的状態と結びついているのだ。そこから考えてみると「長い絵」では、その棒の高さや、壁からのしなだれ具合が何を成しているのかということが気になってくる。犬の背中のように、それは「どこからいつ見ることができたか」ということを記録し、再演するための治具なのではないか。膝をどれほど折って初めて見ることができる風景なのかという、対象との距離だけではなく、例えば幼い日からの時間的な遠さが、棒の傾きと「石」の位置に反映されているのではないだろうか。

同じく18世紀の視覚と触覚をめぐる議論に「モリヌー問題」がある。それは盲人の目が見えるようになった瞬間、それまで触覚的に把握していた幾何学的形態のことを、視覚的に立ち現われた幾何学に即座に当てはめて理解できるかという問いである。答えは「できない」ということなのだが、「毛皮」にはその「できない」が「もしかしたらできるかもしれない」と思わせる力があるように思えるのだ。

展覧会は無料で観覧可能でした。

★──ハンドアウトに記載のあったステートメントの全文は以下の通り。

「遠くの景色を眺めるとき、頭の中の手でどうにかその景色を触りながら見つめている。もちろん実際には触れないのだが、イメージした手で建物やら山やら道やらをなでたりなぞったりする。あの山に生き物はいるだろうかとか、あの道を人は歩くだろうかとか考えながら。

飼っていた犬を思い出す時もそうで、今はもう触れない犬を思い出し、イメージしながら頭の中でなでる。なでたときの手触りの記憶とともにイメージを頭に浮かび上がらせる。どうしても忘れそうになってしまうので、なんとか暖かさや体のかたちを思い出しながら。」

主要参考文献:

・ジョナサン・クレーリー『観察者の系譜』(遠藤知巳訳、以文社、2005)

中根唯個展「目の奥でなでる」:https://takusometani.com/2023/08/05/中根唯個展%E3%80%80「目の奥でなでる」

2023/08/24(木)(きりとりめでる)

冨樫達彦 “Fahrenheit” by 灯明 / Lavender Opener Chair

会期:2023/08/11~2023/08/13

void+eaves[東京都]

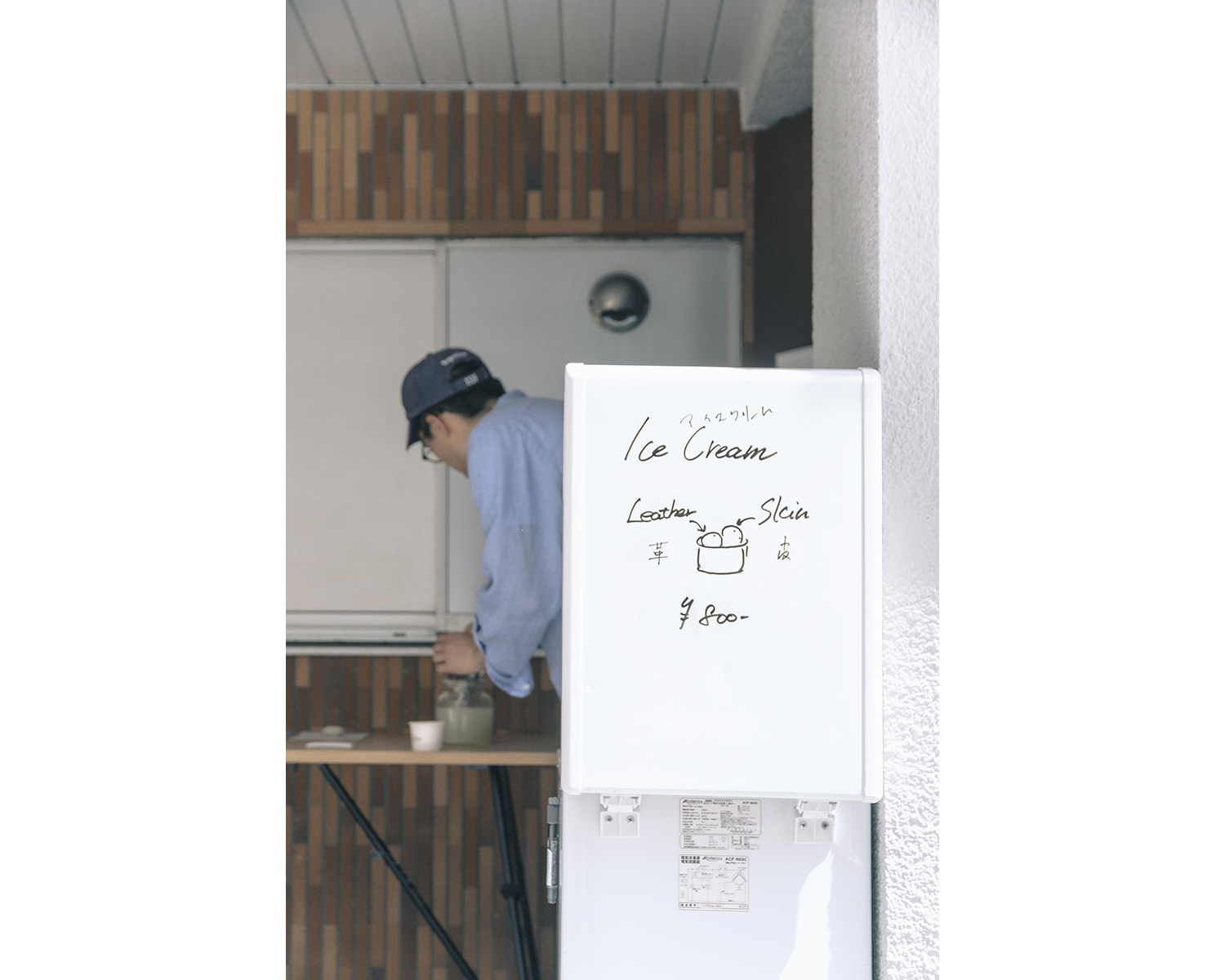

気温およそ35度、肌がジリジリする日差しのなか、パラソルの中ではためく「アイスクリーム」というのぼりを見つけた。「Skin&Leather」と書かれた冷凍庫が外に置かれていて、人がけっこう集まっている。どうやらギャラリーの中に入って、そこでアイスクリームカップを1個800円で購入し、外に出て誰かにアイスクリームを注いでもらうらしい。うろうろしていたら本展のアーティストである冨樫達彦がアイスディッシャーをガシャガシャさせて2種類のアイスをよそってくれた。「今日はアイスがだれている。増粘剤の問題か、今日は冷凍庫を移動させたからか」と冨樫が言っていた。

富士通や日立といった家電メーカーはアイスクリームの推奨保存温度を摂氏マイナス18度だとしているが★1、それは華氏でいうと0度。アイスがだんだん溶けていく。本展のタイトルが「華氏(Fahrenheit)」であるうえでアイスクリームが提供されるならば、それはアイスクリームを基点とした世界への眼差しを提供しようとするものなのだろうか。確かにみるみるサラサラと溶けていく。

カップの中のアイスクリームの様子[撮影:森政俊]

カップの中のアイスクリームの様子[撮影:森政俊]

出展作は「Leather」と「Skin」という名の二つのアイスクリームだ。《Skin》はパプリカとレモンピールがメインの食材★2。可食部のほとんどが皮であり、さまざまな肉詰め料理の皮にもなる野菜の筆頭パプリカと、ずばりレモンの皮でできたアイスは、牛乳の甘みとパプリカのどこかフルーティーなみずみずしさにレモンピールのこくが加わり爽やかで、プラスチックの小さなスプーンで掬ってすぐ「あ、おいし」と言葉がこぼれた。もうひと口。あともうひと口。うまいうまい。

暑い。コンクリートの上に置かれた巨大なサーキュレーターがごうごうと音をたてている。《Leather》と《Skin》がどんどん混ざっていく。《Leather》をすくう。《Leather》はなんというか、革の香りがする。牛革でいっぱいの鞄屋の匂いが味になったような気がした。スパイシーだけど甘い。コリアンダーシードが入っているかと思った(入っていなかった)。

これは「甘くておいしい」とかではなかった。食べ慣れた感覚になることはまったくなく、面白くて口内の感覚がフル稼働し始めるという意味で味わい深く、美味しい。もっと知りたいと思って口に運ぶも、3口くらいで食べきってしまった。カップには作品名が記載されており、ギャラリー裏の水場でゆすぎ、持ち帰ることにした。

《Leather》の黄色い見た目はサフラン由来。そこにしいたけ、京番茶、ホワイトペッパー、パンペロ★3、栗の蜂蜜でつくられているそうだ。しいたけについて尋ねると、冨樫が「マッシュルームレザー」が念頭にあると話してくれた。

それは「きのこレザー」ともいわれ、広いカテゴリーとしては天然皮革の代替品を目指し動物由来のものを一切含まない「ヴィーガンレザー」の一種だ。皮革のなかでも牛革は食肉と結びつく付随的な面ももつが、アニマルウェルフェア(動物福祉)、牛皮を革へと鞣す過程でクロムなど環境汚染を引き起こす化学物質を使用すること、また、そもそも畜産業が世界における温室効果ガスの排出の14.5%を占めるといった事象に対する解決の一助として、マッシュルーム、パイナップル、サボテンなど、非プラスチックのヴィーガンレザ―は近年開発が目まぐるしい★4。

皮から毛を剥ぎ、脂肪を取り除いて柔らかくしたものが革になるということに対置するのであれば、牛乳や生クリームに砂糖とタンパク質を加え冷やし固めたものがアイスクリームだ。では、皮革に対する倫理や環境への意識をほかの食材に反射させていくとどのようなことが浮かび上がってくるだろうか。

いずれもその生産に関して動物福祉の面であったり(養蜂★5や養鶏の生育環境★6)、植民地主義的な問題(砂糖における大規模プランテーションといった歴史的な地域搾取★7)が透けて見えてくる。牛乳の場合はどうか。例えば、一度に40頭の搾乳が可能な大型搾乳機「ロータリーパーラー」が近年導入され、人員や時間の削減が見込める一方でその巨大装置の前で牛も人間も等しく機械の歯車となるべく、互いに気持ちを読み合うようになっていきながらも、両者とも心身を疲弊させていくということが報告されている★8。ここにきて酪農に関する報告書を読み始め★9、世界の至るところに問題が山積している、ということしかわからなくなってきた。

家の机の上には持ち帰ったアイスのカップがある。二つのアイスクリームは途中で溶け合ってしまったが、《Leather》の鮮烈さはいまもわたしの舌だか鼻だかをちらつく。広く「革」を模倣するということ、すなわちプラスチック系の「合成皮革(ヴィーガンレザー)」は、長きにわたって樹脂による「革の表面の模倣」だった。数年経ったらボロボロと崩れてしまうそれは、視覚的あるいは触覚的な水準での刹那の模倣である。わたしは植物性のヴィーガンレザーを手に取ったことはまだない。しかしそれは、一体「革」の何を模倣しようとしているのだろうか。

ギャラリーの外で行なわれていた作品の提供の様子[撮影:森政俊]

ギャラリーの外で行なわれていた作品の提供の様子[撮影:森政俊]

冨樫のアイスクリームは事物としての「皮」と模倣としての「革」をひとつのカップの中に収める。だが、それはきっとマイナス18度の冷凍庫を出たらものの数分で融解してしまい、作品の構造そのものが溶けてなくなってしまう。「Fahrenheit」、それはこのアイスクリームを《Skin》を《Skin》として、《Leather》を《Leather》として体験できる、一瞬の温度を指した言葉なのかもしれない。

展覧会の観覧は無料、アイスクリーム《Leather》と《Skin》は800円で購入可能でした。

★1──「アイスクリームが凍りにくいです。」(『日立の家電品』)

https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/rei/q_a/a90.html

★2──その場で作者の冨樫達彦氏に筆者が素材について質問した。

★3──パンペロ社によって製造されているベネズエラ産のラム酒。「パンペロ アニバサリオ」は豚の革の袋に包まれて販売されている。

★4──「ヴィーガンレザ―」については以下を参考としている。

エミリー・チャン「天然皮革をよりサステナブルにすることは可能?」(『VOGUE』、2021.6.4)

https://www.vogue.co.jp/change/article/ask-an-expert-sustainable-leather

廣田悠子「アディダスのキーマンが語る“キノコの菌製”人工レザーの課題と可能性」(『WWD』、2021.5.11)

https://www.wwdjapan.com/articles/1212585

★5──中村純「ダーウィン養蜂とミツバチのアニマルウェルフェア」(『玉川大学農学部研究教育紀要』第5号、2020、pp.45-67)

https://www.tamagawa.jp/university/faculty/bulletin/pdf/2_2020_45-67.pdf

★6──山本謙治「突撃インタビュー『やまけんが聞く!!』」(『月刊専門料理』2023年8月号、柴田書店、2023.7、pp.114-117)

★7──マーク・アロンソン、マリナ・ブドーズ『砂糖の社会史』(花田知恵訳、原書房、2017)

★8──ポール・ハンセン「乳牛とのダンスレッスン」(『食う、食われる、食いあう : マルチスピーシーズ民族誌の思考』近藤祉秋、吉田真理子訳、近藤祉秋、吉田真理子編、青土社、2021、pp.108-131)。ハンセンによるこの北十勝のフィールドワーク論考はすばらしいので機会があればぜひ読んでほしい。牧歌的表象としての日本の酪農についてから、技能実習生にとっての北海道への憧憬とその失望に至るまでつぶさに書かれている。

★9──「バター不足、TPPで深刻化へ ─時代遅れの酪農振興策が招く悲劇─」(『キヤノングローバル戦略研究所』、2016.8.18)

https://cigs.canon/article/pdf/160818_yamashita.pdf

冨樫達彦 “Fahrenheit” by 灯明 / Lavender Opener Chair:https://www.voidplus.jp/post/725053469531291648/

2023/08/12(土)(きりとりめでる)

宇留野圭「Keyway」(BankART Under 35 2023)

会期:2023/07/06~2023/07/23

BankART Station[神奈川県]

立方体の三つの小さな木造の部屋がワイヤーとバネとトラス状の構造物で支えられている。中位の部屋には白い樹脂でできた骨のようなものが天井から吊られていて、そこそこ大きな衝撃音を立てながらモーターで振れ回る。その白い物体の重量感と動きの激しさで作品全体が左右に揺れ続けていた。振動は不規則で、見始めてからの数分間は近付くことが憚られるほどだ。

宇留野圭《密室の三連構造》(2021)©BankART1929[撮影:中川達彦]

宇留野圭《密室の三連構造》(2021)©BankART1929[撮影:中川達彦]

展覧会名である「Keyway」とは、機械の部品と部品を結合するために掘られた溝、「キー溝」「接合歯形」と「鍵の行く先」のことを指すとハンドアウトにあった。会場にある作品たちは、何らかの技術を表象したり、技術そのものを提示したりするというよりは、「機械」という言葉がどこかしっくりくる。

美術史家のアンドレアス・ブロックマンは、21世紀は「機械」の時代ではないと断りを入れたうえで、20世紀の芸術における「機械」が何であったのかを振り返っている。ここでの機械とは、ジョルジョ・アガンベンによる次のような装置概念を援用したものだ。

「私は文字通り、生き物の身振り、行動、意見、言説を捉え、方向付け、決定し、傍受し、モデル化し、制御し、確保する能力を何らかの形で持つものを装置と呼ぶことにする」★1。アガンベンの解釈では、装置は社会的実践の空間を「道具、物、小道具、粗品、そして様々な技術」で埋め尽くし、主観性は「装置」の産物として現われるのである★2。

そして、本稿にとって重要な「機械」のことを、ブロックマンは「主体」と同じく「装置」の産物であり、主体によって名付けられ、構築されたものなのだという。主体(通常、自らを「生き物」と認識する)は、機械が外部にあり、他者であるかのように語るが、それは主体の技術上のドッペルゲンガーであり、装置の働きの補完的な産物なのだと★3。

20世紀のなかで目立つことも定まることもなかった「マシン・アート」をブロックマンはこうまとめている。マシン・アートはマシン(それらを構築する装置の前に主体が設置するスクリーン)を構築し、それらを明確にするものであり、マシン・アートの作品は、装置を当然視せず、問題視するよう促すものであり、マシンとアートの出会いは、奇妙さ(と親しみ)、距離(と近さ)、拒絶(と愛、または親密さ)によって特徴付けられると★4。例えば本作がマシン・アートだとして、問題とする「装置」は何なのだろうか。

舞台美術のシミュレーションとして存在する《17の部屋 - 耳鳴り》(2021)も、「密室」として現われる《密室の三連構造》(2021)も★5、壁ひとつで隔てられた、放置された空き家の連なりのようだと思った。

経済学者の大泉英次は、イギリスなど他国と比較して、日本の住宅はスクラップ&ビルドを前提とし続けてきたため「既存住宅の流通市場が成長、発達する余地はまったくない」と言う★6。戸建住宅も舞台美術と同様に、ある一定の役目を終えた部屋を引き継ぐ者は誰も存在しない。転売するにも、貸し出すにも需要が見込めない部屋たちはこの20年で2倍となり、300万戸を超え、その多くは物置きとして放置されている。空き家は防災性・防犯性を低下させ続け、埃と虫の死骸が積み重なり、衛生面も悪化していくのだ★7。

宇留野圭《17の部屋 - 耳鳴り》(2021)©BankART1929[撮影:中川達彦]

宇留野圭《17の部屋 - 耳鳴り》(2021)©BankART1929[撮影:中川達彦]

宇留野圭《17の部屋 - 耳鳴り》(2021)©BankART1929[撮影:中川達彦]

宇留野圭《17の部屋 - 耳鳴り》(2021)©BankART1929[撮影:中川達彦]

《17の部屋 - 耳鳴り》には監視カメラがいくつも設置されている。そのカメラが映すのは、清掃されることもない空間だが、その監視能力に防犯性の向上が仮託されているかのようだし、パイプオルガン状になった空調により不穏な音が響く状況は、いまにも倒壊しそうな風の抜けを感じる。

しかし、そんな部屋の壁の向こう側には清潔感のある静謐な白い部屋が端正に並んでいる。先ほどまで見ていた、壁も床も照明もまちまちだった思い思いの部屋とは異なり、こちらは規格化されていて、まるで既存住宅が一斉に集合住宅へ建て直されたかのようだった。

本展ではほかにも作品が展示されていたが、今回取り上げた2作品は、行き場のない既存住宅を抱えスクラップ&ビルドを描く機械でもあるのだろう。ゆえに、これらの部屋の鍵の行方といえば、解体されるその日まで誰かの家で使われずにしまわれているか、管理会社の棚の中で次の居住者を待ちわびているはずだ。

右側の作品は《17の部屋 - 耳鳴り》(写真2、3枚目)の反対側に位置する ©BankART1929[撮影:中川達彦]

右側の作品は《17の部屋 - 耳鳴り》(写真2、3枚目)の反対側に位置する ©BankART1929[撮影:中川達彦]

★1──以下から孫引きした。

Andreas Broeckmann, Machine Art in the Twentieth Century, London: The MIT Press, 2016, p.28.

★2──同上、pp.28-29。

★3──同上。

★4──同上、pp.29-30。

★5──「舞台美術」と「密室」については以下の作品説明を参照した。

『宇留野圭』(BankART1929、2023)

★6──大泉英次「住宅双六の国際比較」(『北摂総合研究所報』1、追手門学院大学北摂総合研究所、2017、pp.29-33)

★7──国土交通省がまとめた以下の資料に詳しい。

「空き家の現状について」(『国土交通省』)2023.9.25閲覧(https://www.mlit.go.jp/common/001172930.pdf)

公式サイト:https://www.bankart1929.com/u35/

2023/07/23(日)(きりとりめでる)

笹本晃《パフォーマンス記録映像 ストレンジアトラクターズ》(「森美術館開館20周年記念展 ワールド・クラスルーム:現代アートの国語・算数・理科・社会」より)

会期:2023/04/19~2023/09/24

森美術館[東京都]

先月のレビューで森美術館の「開館20周年記念展 ワールド・クラスルーム:現代アートの国語・算数・理科・社会」について取り上げたのだが、そのなかでも「浮いている」と思ったのが笹本晃の《パフォーマンス記録映像 ストレンジアトラクターズ》(2010)である。その理由はひとまず置いておいて、展覧会のなかで記録映像然として比較的小さなディスプレイで展示されていた本作を簡単に説明するならば、30分ほどで人間を4つの分類として語るレクチャーパフォーマンスの記録映像だ。

レクチャーがどのような場所で行なわれているかというと、長机が3つも入れば窮屈になりそうなインスタレーションの中でである。そこには天井から吊るされた10ばかりの赤いネット。一つひとつのネットには、ビデオカメラだったり、ラベルのないカップ酒のようなものが入っていて、その自重で赤い網はピンと伸びきっている。たまに笹本が網に触れて揺れる。ステンレスか何かの円と半円でできたシャンデリア、マイクが仕込まれた机、円座クッション、人がひとり入れるくらいの筒。笹本がたまたま触れたように思える机には、レクチャーで必要な備品が仕込んであったりする。この中を笹本は歩き回り、机や壁に貼った紙でダイアグラムを描いたり、話し続ける。その内容は実のところ多岐にわたる。お気に入りのドーナツについて、筒と人体の類似点、7人の霊能力者に会ったこと。しかしながら、最後に語られるのは、人間の4分類である。

人間の99.9%であり群れを好むノーム。研究室に籠る日常と日課に満足しているカフナー教授。あらゆるノームが魅了され奉仕するもノームに興味がなく無視するティンク。ノームに嫌悪されノームの群れからティンクを識別できるオッズ。オッズはかつて(別の生で)ティンクであり、ティンクはかつて(別の生で)オッズだったから相互に感知でき、カフナー教授はかつて(別の生で?)ノームだったから、ノームについて理解できると解説が入った。

例えばオッズの幼少期はノームによるいじめによって特徴づけられると語られるように、それぞれの性質は他者によって相互に浮かび上がってくるのだ。

この解説をするにあたり、笹本はこの四者がどういった次元で存在しているのかを図示していく。それが会場にあったドローイングに見える図だ。それぞれ、《ストレンジアトラクターズ─図 2011年1月9日》、《ストレンジアトラクターズ─図 2010年12月18日》、《ストレンジアトラクターズ─図 2010年1月31日》と別日に開催されたパフォーマンスのなかで描かれていることがわかるし、この図を見ることで、どこか傍若無人なレクチャーに、明確な再現性が担保されていることがまざまざと示される。空を飛ぶように生きるティンクに対置するように、オッズは99.9%の人間に嫌われながら地底に生きるという。なんて悲惨だと思ったのも束の間、しかし、オッズは人生で一度、土から飛び立つことができるらしい。でも、世界のあまりの明るさに眼がくらんでその出芽はうまくいくとは限らないのだと笹本は続ける。

笹本によるレクチャーは4つの分類を俯瞰するように話が進むが、後半になるにつれ、語りの主体はオッズの視点が強くなっていく。そしてつぶやく。「この人生の目的はカフナー教授をみつけること」。

「それぞれのグラフは重なり合っているのかもしれない」「それが可能なら きっと 私は他のタイプに会えるだろう」「もし可能なら 私は孤独から抜け出せるだろう」。

笹本がつくり出したオブジェのなかで繰り広げられる4分類についての問答は、ジョックやクイーン・ビーを頂点とした「クリーク」ないし「スクールカースト」に似た節がありつつも、それぞれの分類が、自身の振る舞いや努力の過多、能力の傾向の問題でないという点で、運命に近しい。結果、人種や年齢やジェンダーといったさまざまな要素を加味したインターセクショナリティーの観点をどこか想起させるが、そういった性質の話とも違う。なぜなら本作で人間は、筒でしかないという話も出ていたわけだから。

レクチャーの途中で、土から出たオッズの行方はいくつか例示されるが、そのなかでもノームの世界に入ることができた場合は幸運なようだ。ただし、ノームの外側にいた者がノームの内側に入ることとは、「内側と外側に同時に居るもの」というモチーフで重ねられていく。それはドーナツの穴であり、痔であり、孤独という言葉で語られる。

「この人生の目的はカフナー教授をみつけること」。カフナー教授はノームのあれこれを記述する存在だ。だからオッズが求める「カフナー教授をみつける」とは、ある意味での言語化、社会的な理解を得る糸口に出会うことそのものだとも考えられる。美術作品に対する「カフナー教授」がいるとしたら、それはキュレーターかもしれないし、たまたま作品に出会った鑑賞者の可能性もある。

映像は笹本による「あっち行け」の連呼で終わる。これはオッズがノームに言われてきた言葉のはずだ。本作にとってのカフナー教授はどこにいるのだろうか。わたしの完全な憶測だが、カフナー教授だけは、後天的に発生した存在に思われてならない。

本展で本作が浮いていたと思ったのは直観的なものだが、その理由を考えてみると、なぜこの展覧会にこの記録映像があるのかという視点がキャプションで触れられていなかったからだ(もう一方の笹本の作品《ドゥー・ナット・ダイアグラム》で紙幅が足りなくなったように思える)。その他方で本作は、「あっち行け」という幼げな口調の連呼が暗示するように、クラスルームで起こる悲惨な出来事そのものについて、そしてその相関関係が学校というよりも社会全体とどう連続するかも含意している。30分近くある小さなディスプレイの記録映像はなかなか通しで見られる対象ではないだろう。しかし、本展が「知識」を中心に据えていたことを念頭に置くと、カフナー教授の不在を巡るこの記録映像は重要な作品のひとつだったと思う。

本展は平日2000円、土日祝は2200円で観覧可能でした。

開館20周年記念展 ワールド・クラスルーム:現代アートの国語・算数・理科・社会:https://www.mori.art.museum/jp/exhibitions/classroom/02/index.html

2023/07/01(土)(きりとりめでる)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)