artscapeレビュー

きりとりめでるのレビュー/プレビュー

笠木絵津子「六十年前の冬休み」

会期:2023/01/23~2023/02/04

ギャラリーQ[東京都]

2022年8月18日で70歳になる笠木絵津子が、60年前の小学校4年生だったときの冬休みを振り返るようにして組まれたインスタレーションで本展はできている。当時、姫路にあった笠木の実家での弟の誕生日を祝う写真のパネルが目を引く。

バタークリームケーキがボックスの上で高くろうそくを灯し輝く。満面の笑みの弟、着物をカッチリと身に着けた父の顔はほころび、もっとも光に照らされた母は柔らかに目を細め、作家はその3人から対角線上の位置に座り、影で表情が窺えないが、どこかその視線は固い。机の上には使用されていた皿やカトラリーや紙焼きの写真がかなり雑然と並び、裏に回り込むとパネルには左右反転した写真のイメージがプリントされていた。いくつかのパネル写真が同じように出力されて、これは「写真を見せる」ということとはまた別に、写真に閉じ込められた一瞬に迷い込むようなものとしてインスタレーションがあるという符号なのかもしれない。

本展は当時を再現するという博物館的な回顧からは明白に距離をとっている。当時どのように使用されていたかということがわかる配置でもあるのだが、それからどれほど時間が経っていて、それらがいま(の作者ないし所有者)にとって、どのように薄ぼけた存在なのかといったような、古道具でしかない、過去でしかないというような突き放しすら感じる。

会場の奥にある姫路総社への初詣で撮影された幼い笠木のポートレイト。そこで身にまとっている、花の刺繍が鮮やかな白いカーディガンは、笠木のお気に入り、あるいは晴れ着だったのだろう。笠木の母が既製品に入れたかもしれない刺繍はいまも目を見張るものがあるが、会場ではぐにゃりと脱ぎ捨てられたままのように、箱にしなだれている。ほこりにまみれているわけでもないが、磨き上げられているわけでもない。カーディガンの隣にある鏡台には使いかけの化粧品が並びつつ、引き出しの装飾板は外れている。刺繍に毛糸にミシン。手作りのクッションカバー、当時の日記、マンガ雑誌、文房具。反物の裁断図。小道具の包み紙だった新聞紙が壁に貼り付けられている。新聞広告には『週刊女性』「婚期を逸する女の条件」とあった。

笠木絵津子 「六十年前の冬休み」会場写真

笠木絵津子 「六十年前の冬休み」会場写真

1962年、日本のテレビ受信契約者数が1000万を突破し普及率は40%を超え、『週刊TVガイド』が創刊された年だ。池田勇人内閣が「人づくり政策」を通じて国家主義と新自由主義に邁進するため、1フレーズで政策を伝えるテレビを中心としたイメージ戦略で国民の支持率獲得を狙っていた。そこから60年が経ち、これらの媒体名を任意のメディアやプラットフォームに置き換えた枠組みで考えれば、現在と大きな違いなんかないような気がしてくる。とはいえ2017年の安倍晋三内閣での「人づくり革命」は「一億総活躍社会」はもとより、女性の就労が前提であるという点に大きな違いがある。

会場に貼られた作家の言葉に「父母が没し家を解体した後も家財道具を維持してきたのは、今日この日、大都会東京の最先端の街のホワイトキューブの中に、60年前の姫路実家の空間を構築するためでだった」と記載されていた。姫路の実家にあった物々が本展のために維持されてきたというとき、その保持対象の中心は笠木の母にまつわるものに偏っているといってもいいだろう。そこにあるのは笠木から母への半透明な問いのように思う。母はどのような美学をもってつくり、選び、生きていたのかということを物から辿り直す。写真やものから答えが透けて見えるようでいて、その先に母からの返答があるわけではない。

映像中で、過去の写真を複写したスマートフォンを片手に笠木が撮影場所を尋ね歩いている。写真を見つめるようで、現在の様子を眺め、目の前にある食器やメモを見つめているようで、それが実際に使われていた頃を想像してしまう。会場にあった写真や映像や物々、すべてがまるで半透明であるかのようだった。

展示は無料で鑑賞可能で、動画でインスタレーションの様子が公開されています。

公式サイト:http://www.galleryq.info/exhibition2023/exhibition2023-003.html

2023/01/26(木)(きりとりめでる)

Sit, Down. Sit Down Please, Sphinx.:泉太郎

会期:2023/01/18~2023/03/26

東京オペラシティ アートギャラリー[東京都]

スフィンクスは神殿の守護者だ。スフィンクスさん、スフィンクスさん、お座りください。会場すぐにある案内と展覧会名「Sit, Down. Sit Down Please, Sphinx.:泉太郎」を照合するかたちだけでまず、本展を考えていこう。

入口すぐには椅子がフォーラム会場のように並んでいて、その正面にはワイドモニターで3DCGのアニメーション映像が流れている。空中に浮かんだ10個のコーヒーカップの底にアルファベットの文字が浮かんでは水で流されていく。水洗トイレのジャーッという音がして文字は消えて、また別のコーヒーカップに文字が浮かび始める。そのモニターの下には象形文字のようなアルファベットが1文字ずつ書かれたソーサ―が置かれていた。

なぜ1カ所について長々と書いてしまうかというと、椅子に座ってこの一定のテンポが延々と続く映像を17分近く見ていたからだ。ただ、映像自体がどの程度のランダム性をもっていたかまではわからない。なぜならわたしは、映像を眺めるのと同時に、耳元でボソボソとつぶやかれる音声に集中していたからだ。

椅子にはQRコードがプリントされたラミネート書類が置いてあって、スマートフォンでそれを読み込むと「LINE」のユーザーインターフェースのような画面になって、女性の声と男性の声が聞こえてくる。画面にはシークバーがあって、再生位置を操作することができた。そしてこの音声作品は17分30秒の長さであるとわかる。倍速で聴くことも可能だ。

女性の声はスマートフォンを片手にこの音声を聞いている観賞者に向けて10個のルールを語りかけ続けているのだが、もうひとりの登場人物である男性もその女性の言葉に耳を傾けているようで、ルールに対してときどき「知らないよ」「やりたくないよ」「できるかも」と短い感想を漏らしていた。わたしの気持ちを代弁するかのようで、視聴に徒労感はないが、たくさんの情報を脳内で整理していて、うっすら酸欠感を覚えた。

ルールの詳細はさておき、その語りで徐々にこの女性は観賞者を「再野生化したい」という動機を抱えながらルールを定めていること、女性とは美術館そのものであるということ、前半のルールは美術館の観賞上の注意(走らないでください、作品に手を触れないでください、マスクをしてください、作品を撮影しないでください、開場したら入れます、閉館時間には帰ってください、飲食は禁止です……)の読み替えであることがわかってくる。

端的に言って、これらはマスクの着用を促す以外は、美術館における作品保全を目的としたルールだ。ここまでくると、なぜその女性が観賞者を「再野生化」したいのかも推測できるようになってくる。

もともと「再野生化」とはアメリカの環境保全活動家であるデイヴィッド・フォアマンによる1990年頃につくられた用語であり、自然保護運動や、国立自然公園・世界自然遺産などの認定や運営において重視されてきた「自然」を再考する動向である。建築史・都市史家の松田法子はその自然公園などの運営主体によって「再野生化」に向けたアプローチへの積極性に幅があることを前提としたうえで暫定的に「生物多様性の最大化を目指して生態系(エコシステム)を安定的に活発化させる試みで、そのために生態系へ一定の人為的操作を加えたうえで、以降は自然(保護区)に対する人間の管理と介入の度合いをできる限り後退させ、人間を除くエコシステムに土地を託すような考え方と実践」と定義している★1。

では、ここで文化財の保護活動を行なう美術館たる女性音声が観賞者に求める再野生化とは何だろうか。とりあえず、次のように言ってみることができるだろう。「美術(館)を自然という言葉に置き換え、美術を保全することを至上命題として、それを達成するための因子としての人間になること」が、ここでの再野生化だと。

この美術館による文化財保全の徹底は、テオドール・W・アドルノが言うところの美術館=霊廟批判との関係性について考えさせられるが、アドルノの論点はそれぞれの作品を絵画や彫刻といった形式に分類した後、展示室で一斉に見せるという野放しの作品展示への批判であり、ホワイト・キューブであると自認していそうな女性音声にその批判は当てはまらない。むしろ実直に、資本主義的に開かれた美術館へのアンチテーゼに聞こえてくる。最後の方で「葬られて土にかえることに抵抗しましょう」と女性音声は言って、モニターが掛かった壁を越えていくようにと指示がある。ふとハンドアウトを見ると、この音声や映像には名前が付けられていなかった。壁を右側から通り過ぎた。

壁の外には一般的な意味での野生化した作品が存在しているといえるだろう。ここでの野生化とは「展示し続けたらこうなりました」というような経年劣化の表象としてのモニターとプロジェクターの有様であり、衣服やスマートフォンといった文明の証を減退させるような指示であり、孤独がつくられている。17分の音声と答え合わせをするように進んでしまった。謎解き脱出ゲームのように思えてきて、楽しく過ごした。

先の「資本主義的に開かれた美術館」というのは、2017年の当時地方創生相であった山本幸三が「地方創生とは稼ぐこと」と定義したうえで、観光振興のためには「一番のがんは文化学芸員と言われる人たちだ。観光マインドが全くない。一掃しなければ駄目だ」と言い、二条城を例に挙げて、二条城のなかでは「文化財のルールで火も水も使えない。花が生けられない、お茶もできない。そういうことが当然のように行われている」★2と発言したような、保全ありきではない観光資源としての制度化を目指すようなもののことである。本展のアトラクション性も、この山本による「なぜできないのか」という問いに対しての、なぜなんて当たり前のことを返すのではない、「美術館がしていること」というアンサーのひとつかもしれない。

というわけで展覧会名に戻ろう。スフィンクスは神殿の守護者だ。スフィンクスさん、スフィンクスさん、お座りください。わが国では博物館法の一部が改正され、地域の多様な主体との連携・協力による文化観光その他の活動を図り地域の活力の向上に取り組むことが努力義務となったいま、あなたがここに座ってくれたら。逆説的にここは、神殿ということになります。スフィンクスさん、スフィンクスさん、お座りください。そしたらあの音声がなくとも再野生化された人間で溢れかえるでしょう。

本展は1200円で観覧可能でした。

★1──松田法子「ブックガイド2:再野生化(リワイルディング)について」(『生環境構築史 第5号特集:エコロジー諸思想のはじまりといま──生環境構築史から捉え直す』、2022)2023.1.25閲覧(https://hbh.center/05-issue_04/)

★2──吉川慧「山本幸三・地方創生相『学芸員はがん。一掃しないと』発言に批判相次ぐ」(『The Huffington Post』、2017.4.16)2023.1.25閲覧(https://www.huffingtonpost.jp/2017/04/16/yamamoto_n_16054370.html)

公式サイト:https://www.operacity.jp/ag/exh258/

2023/01/24(火)(きりとりめでる)

多層世界とリアリティのよりどころ

会期:2022/12/17~2023/03/05

NTTインターコミュニケーション・センター[ICC][東京都]

たまにビデオゲームの設計はどこまでも自由に世界を構築しているかのように思える。しかしそうではない。例えば記憶容量の上限といった技術的な制約の壁はいくつも存在してきた。それを撥ね退けるために、たったひとつのドットの瞬きで風にそよぐ草木を表わす表現が生まれてきたし、ゲームを成立させるために「ここから先は行けません」「これは触れません」と操作可能な範囲について不文律のルールを設けるという慣習を生み出してきた。そんなビデオゲームにおける条件を怒涛のように詰め込んだのがハルン・ファロッキの四つの映像作品《パラレルⅠ-Ⅳ》(2012-14)だった。

この作品はNTTインターコミュニケーション・センター[ICC]の企画展「イン・ア・ゲームスケープ ヴィデオ・ゲームの風景,リアリティ,物語,自我」(2019)に出展されたもので、同展には多くのマシニマ(ビデオゲームの開発を汎用化するためのゲーム用プログラムの集合体としてのゲームエンジンやプレイ動画を利用した映像)が登場した。その後もICCは企画展を中心に多くのマシニマ作品を紹介してきたのだが、2023年3月5日まで開催の「多層世界とリアリティのよりどころ」にも同系譜の作品が出展されている。

第2次世界大戦のオンライン・シューティング・ゲーム『バトルフィールドV』のプレイ映像を素材として制作された20分ほどの映像作品であるトータル・リフューザル《How to Disappear》(2020)と、ゲームエンジンや映像制作のために無償で使用できる3Dモデル(アセット)をふんだんに登場させた佐藤瞭太郎の映像作品《Interchange》(2022)の二つがそれにあたる。

《How to Disappear》は、《パラレルⅠ-Ⅳ》でも扱われた、プレイヤーがゲームのなかで移動したり活動できる範囲がどのように狭められているかということ、つまり、戦争ゲームのなかで「戦争から逃げるということができない」「戦局から離脱しようとすると謎の狙撃を受けてしまう」という、戦争ゲームの脱走不可能性に焦点を当てている。作中では『バトルフィールドV』のプレイの様子に対するナレーションとして、戦争における最重要課題がつねに、いかに兵を脱走させないように隊列を移動させつづけるかであったということが示される。処罰はもちろん、夜闇にまぎれやすい森での野営はご法度で、歩兵は騎兵に囲まれるように歩くといったコストが払われてきたというわけだ。

時代が下り、そういった組織の規律化はナポレオン戦争以降、愛国心と結びついていくようになるという。そうなると戦線からの脱走は、殺人への呵責といったことから一足飛びに棄国と結びつく。脱走兵は罵られる対象となり、帰る場所を失うのだ。

兵士は武器を持たずに陸の上で立つことができない『バトルフィールドV』と同じく、戦わないという選択肢が俎上に載らないように戦争は運営されてきたということが、ゲームで(無意識かはさておき)体現されていることが、作品を通して言外に浮かび上がってくるだろう。そして作品の後半では、1971年のベトナム戦争での脱走兵、2003年と2004年でのイラク戦争での大脱走が終戦に大きな影響を与え、「脱走兵」の意味の変化の兆しまでが描かれた。

『バトルフィールドV』での勝利が戦争を終わらせることだとしたら、「脱走」もまたその勝利方法になるのである(さらには、ベトナム戦争時に日本でも27都道府県で行なわれていた反戦運動としての「脱走米兵支援活動」もまた戦争を終わらせるという勝利に向かうものだったのだ★)。ゲームが戦争を冠するとき、そこでのバトルフィールドがどれほど局所的なものを戦争化してきたのかということと、為政者による非戦闘従事者への大衆的な侮蔑の扇情と政治との結びつきという現実がそのままにバトルフィールドになっているということを考えさせられる。

How to Disappear by Total Refusal from LEMONADE FILMS on Vimeo.

この《How to Disappear》の対角線上に、佐藤瞭太郎の《Interchange》が展示されている。本作には無数のキャラクターのアセットが現われるが、いずれも言葉を発することもなければ、ナレーションも存在しない。

映像は主にひとりの兵士アセットを中心に進むのだが、兵士が派手なアクションを行なうわけではない。時たまアングルはその兵士の一人称視点と思しきものに切り替わり、兵士は静かに自分の掌を見つめてはゆっくり拳を握る。まるで、「この動作は自己の判断によるものなのか」と兵士自身が考えているようだが、感情の起伏は特になく、ただただ兵士は佇んでいる。そのまま兵士が自分で手を動かしているという自我を得るかと思いきや、兵士の目の前に現われた巨大なバニーも兵士と同じように手を動かし始めた。なんと、その兵士とバニーの動作の同期は左右反転の鏡像ではないため、兵士が左手を動かせば左手を動かすというようなシンクロを目の当たりにして、兵士は自意識を信じるに至らない。バニーはバニーで、バニーが映るモニターを見つめている(飯村隆彦が《私自身に話すこと 現象学的作用》[1978]でカメラに向かって自分自身で発話するのを聞くことで自己同一性を獲得したのちに、その映像に映る自身が他者化することのクリティカルさを思い出し、かくも複雑にキャラクターとその主体性の有無の推し量りをめぐる観賞者の視聴が発達したものだと嘆息する)。

このように、本作はアセットがキャラクターとして自己同一性を獲得するかどうかを軸に進んでいく。

とはいえ、作中で彼のほかに役務についているような兵は見つからない。ひとりでこなせるとは思えない軍隊のための労働を孤独に強いられているかのようだ。すると、彼が警備する背中を越えて、大量のアセットがコンテナから飛び出していく。兵士も含めたアセットの大脱走だ。

本作のどこか乾いたひとりの兵の自意識を巡る詩情のシーンと、コンテナから飛び出していったり、どこからともなく無数に沸いて降って炸裂するアセットのキャラクターたちの色彩豊かな饗宴の緩急は見るものを飽きさせない。しかし、なお特徴的なのは「ゲームエンジンという創造の環境」をさらけ出すような手つきだろう。

作品の途中、兵士が宙に浮き、猛スピードで森の中を回転し始める。次第にその身体が弾力と柔軟性に溢れたタイヤをシミュレートしたかのように高速道路を滑走するのだ。その変形と挙動は回転しつづける兵士に内面など存在しないと観賞者に念を押すようでもあり、これは兵士のなかにアクターがいるフル3Dの映像制作ではなく、アセットがタイヤのように回転するよう操作した軌跡でしかないというように。

さらに次のシーンでは、ほかのキャラクターも兵士と同じように高速で回転する。キャラクターは途中から回転するごとに無数のアセットに置換され続ける。兵士と同じ転がり方をするいくつものアセットもワールドも瞬時に変わっていく。このことによって、「カットが切り替わった」のではなく、「参照するアセットのリンクが切り替えられ続ける」という交換可能性が観者に突き付けられることになる。こうして、作品のなかで変化する兵士の挙動によって、観者の没入が操作されているということに気づかされると同時に、あの兵士の逡巡も無数のアセットで置換可能だということまでも観者に暗示されてしまうのだ。

佐藤の本作における置換性の射程は、アセットに関してのみ明示されていて、ゲームエンジンというものをアーキテクチャのような強固な創造の傾向を生み出すものというように扱っているわけではない。しかし、《How to Disappear》 が示すように、何が戦争から除外されているかというゲームの社会的慣習が為政者的な統治の技術と地続きになっていることを踏まえると、その慣習を受けたアセットにも、そしてその明示されていない作品の制作方法にもまた現実が貫入しているのかもしれないと思わされるものだった。

入場料は500円でした。

★──岩間優希「ヴェトナム戦争期の名古屋における脱走米兵支援活動」(『貿易風─中部大学国際関係学部論集─』第14号、2019、pp.7-20、2023年1月25日閲覧(http://elib.bliss.chubu.ac.jp/webopac/bdyview.do?bodyid=XC19000077&elmid=Body&fname=N01_014_007.pdf)

公式サイト:https://www.ntticc.or.jp/ja/exhibitions/2022/viewpoints-of-reality-in-the-multi-layered-world/

2023/01/24(火)(きりとりめでる)

江口智之×小寺創太「回顧展」

会期:2022/12/17~2022/12/28

GALLERY10[TOH][東京都]

アーティストの小寺創太がインタビューされ、アーティストの江口智之が編集した《Artist Inteview》(2022)がスクリーンに投影されている。この映像作品は白い部屋の縦型カーテンの傍らで撮影されている。椅子がぽつんと1脚だけ置いてあって、そこに小寺が入ってくるのが冒頭だ。インタビューのアイスブレイクのように小寺が身に着けている服についての質問から応答が始まるのだが、これが何度かカットされてカチンコが鳴って同じような質問とやりとりが繰り返される。正直、なぜカットが入ったかはわからなかった。このことから、このインタビューにはおよそ台本があるか、質問事項だけが先に決まっていて小寺が返答を定めてきたかというように、作意の次元がいくつか見えてくる。

インタビュー映像は何度かカットされつなぎ合わされているが、前後の映像がホワイトアウトしたりクロスオーバーするようなディゾルブ編集が入ることはないから、映像にテンポをつけるような素振りはまったくない。自己紹介や展示に至った経緯、「いる派」とは何か、好きなアーティストや作品は何か。個人についてのことや展覧会に即したテンプレート的だが初見の観賞者にとっても入りやすい質問が配されていて、問答に拮抗はなく、小寺も衒いなくザクザクと答える。最後の「あなたにとってアートとは」という質問に小寺は「蔑称」である旨を説明して終わった。小寺は椅子から立ち上がり、映像のフレームから消えて、おのずと冒頭のシーンと同じ構図になって、作品はループする。ループした瞬間も同じ構図だが、少し外が明るい。映像は10分程度だが、撮影は数時間に渡っただろうかと推察できるようにつなげてあると言えるだろう。

GALLERY10のプライスリストにはいつも出展作品に併せた何かが商品化されている。今回の展示作品は非売品で、小寺にインタビューする権利と江口にインタビューされる権利が販売されていた。この双方へのインタビュー関連行為だけが販売されているさまは、展示作品である《Artist Inteview》の前述した映像としての成立ないし存在がサンプルで、なかったことにしてもいいと言っているようにも思えるし、映像の存在自体、あるいは、作品は手放さなさないものなので手放しませんと言っているようにも思える。発言や映像よりも、プライスリストが気になって仕方なかった。

なお、展覧会は無料で観覧可能でした。

展覧会情報(GALLERY10[TOH]Instagram):https://www.instagram.com/p/ClvdMv7yTcJ/

2022/12/28(水)(きりとりめでる)

湯田冴 個展「惑わせるもの When a meteorite crushed」

会期:2022/12/22~2022/12/29

PARA[東京都]

東京神保町のビルにある「PARA」で湯田冴の個展を見た。ループの短い映像がひとつに、壁に貼られた複数の写真、ハンドアウトで構成されたシンプルな展覧会である。ハンドアウトの番号区分で作品は(a)(b)(c)と三つに分類されていた。ざっとまとめてみよう。

展覧会メインビジュアル(『PARA』ウェブサイトより引用)

展覧会メインビジュアル(『PARA』ウェブサイトより引用)

(a)2〜3万年前に落ちたという日本国内ではじめて発見された「御池山隕石クレーター」にまつわるものと、それを観光するためのオブジェや看板といった表象や、窪地や崖といった現場の写真。

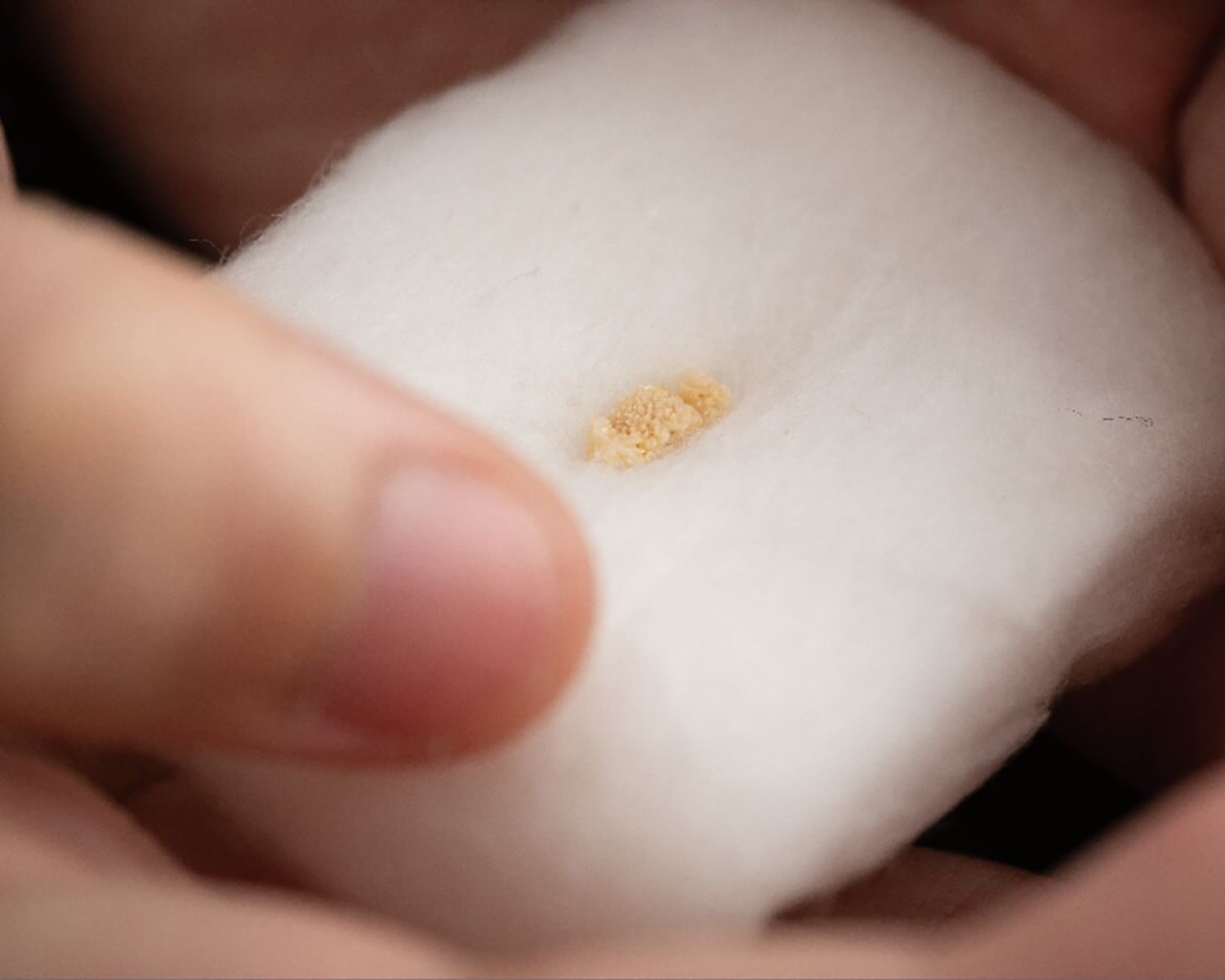

(b)湯田が知人やSNSを通じて収集した尿路結石の写真。掌や綿の上で撮影された結石は、それぞれが受けた施術や撮影の仕方やプリントのサイズに左右されながら、砂にも月の欠片にも雪の結晶にも根付の華にも見える。

(c)一面の雪原や飛行機の窓から見える雲といった地球を循環する水の状態変容の様子が、ときに結石を模倣し、ときに隕石を想起させるように撮影された写真と映像。

(c)は、(a)と(b)の混交点と言える。

隕石から発生した人間が、子を産む。嬰児がときに石を産む。そして、その石は写真の天地がさかさまに展示されることで隕石になる。ハンドアウトの(b)のキャプションとして途中、以下が引用されていた。

「地球はまるごと隕石が集まってできたものです。それでは、私たちの身体も隕石でできているのでしょうか?」★

人間も工業製品も、都市もトーンやスケールを整えて同質的に撮ることで、写真なら万物を等しく並置できるのだと示した1920年代後半のドイツにおけるノイエ・フォト(新即物主義写真)と違い、湯田の場合、被写体に視覚的な統一感が与えられているわけでは決してない。とはいえ、身体-隕石という図式から唯物論的視点を本展が持つということは言えるだろう。

「これぞ身体なんてものはない」と身体の物質性をときに述べてきた哲学者のジャン=リュック・ナンシーは、covid-19が世界中の人々を共通の状況に置いたが、その人々の予防能力には経済格差が介在し、議論の土台となることがないということが土台だと論じた。これらのことを念頭に、湯田が結石と隕石を双方に起点とした視点をもちつつ、どこまでが物質で、どこまでが身体かなんて言いようがない、あるいは、身体を無限に拡散させたことをどう捉えるべきかと考えさせられる。

ここでわたしが暫定的にもった問いは以下のように言い換えられる。(結石/隕石を、あるいは)身体を非当事者性をもっていま捉えることは、どのような意味をもつことなのか。なぜ尿路結石なのか。御池山隕石による巨大災害に直面した人間は(おそらくもう)誰もいないし、社会的構築物としての性差に心身が焼かれる世界である一方で、生物学的性差もまた結石を筆頭に心身へ激烈な痛みを不均衡に到来させるものとして対置されるのだろうか。

とはいえその傍ら、湯田がハンドアウトの作品群(a)のキャプションとして掲載している結石の提供者たちから得たインタビューはいずれも、その治療法が身体を物質として扱うも空回りするエピソードばかりだ。体外から衝撃波を与え結石を破砕する治療方法のうち、水浴でその衝撃波を和らげる施術ではうまく結石が砕けなかったり、体内で石を溶かす生薬やクエン酸が効かなかったりする。結石患者が背中を叩かれたときに身体に響くのが定石だとしても、当人がそれを感覚するかはわからない。それに加えて、ハンドアウトには、作品群(c)のキャプションとして以下のような戯曲が記載されている。

いし「腎臓を摘出してしまったほうが早いですよ」

「腎臓はふたつありますから」

手 「ではどうして腎臓は二対なのですか」

いし「多分、ひとつがだめになってもよいようにです」

非当事者性への問いが、「いし」だって「手」だって「山」だって演じる/描く自由があると接続される。隕石が身体をつくり、身体の中で結石することと並列して、何になったって良いと。ただし、戯曲であること、書籍から引用すること、インタビューからの抜粋であること、それぞれの情報の書き方、フィクションの範疇や程度を示す手続きがあることを湯田のハンドアウトは前提条件としている。

ナンシーが土台のなさを論じた他方で湯田は、自作における身体-隕石というアナロジーを組み立て、そのなかで、身体は物質でもあるが、完全なイコールでは決してないことや、痛みを感知する主体にとって身体のとりとめのなさを受けて身体を諸物質から特権化することなど、情報を共有するうえで土台となる形式の存在ありきで展示をつくっている。

尿路結石のできやすさは一説によると、60歳までは生物学的性差が認められるが、それ以降での違いは認められないし、低重力下での宇宙生活もまた尿路結石のリスクを上昇させるという。身体自体の経年変化や、どのような環境に身を置くことになるか、個人ないし人類史的な変化によって、誰にでもその痛みの当事者となりうる未然の可能性がある。尿路結石にまつわる歴史は文明の歴史とほぼ並行して始まり、1901年にはイギリスの考古学者が5000年ほど前のミイラから結石そのものを発見している。わたしたちの共有財産はウイルスだけではない。そのずっと以前からすでに結石の前で平等だったのだ。結石を排出したことが(いまは)ない湯田が本展への結石提供者にインタビューで「結石の夢を見ることはありますか」という問いに「あります」と答えが返されるとき、わたしたちの誰もが「あります」と返す潜在的な可能性があるということを、もし隕石が落ちたら/落ちてこなくても理解しよう。実際のところ、空から物質が落ちて窪地が生まれるという事象は隕石に限らない。これがたったいまの本作のリアリティである。

本展は1,000円で鑑賞可能でした。

★──会場ハンドアウトに記載されたこの言葉は以下からの引用であると示されている。

『尾池山隕石クレーターって何だろう?』(飯田市美術博物館、2011、p.74)

参考文献:

・Ahmet Tefekli, Fatin Cezayirli, “The History of Urinary Stones: In Parallel with Civilization” (The Scientific World Journal, 2013)2023.1.5閲覧(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3856162/pdf/TSWJ2013-423964.pdf)

・森川満+奥山光彦+吉原秀樹+山口聡+八竹直「尿路結石症における男女差に関する検討」(『日泌尿会誌』89巻5号、1998、pp.538-545)2023.1.5閲覧(https://www.jstage.jst.go.jp/article/jpnjurol1989/89/5/89_5_538/_pdf)

公式サイト:https://paratheater.com/8b8956943aaa44a18b775192da5e70d5

2022/12/28(水)(きりとりめでる)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)