artscapeレビュー

きりとりめでるのレビュー/プレビュー

ZINE『岡山芸術ごっこ』

発起人:菊村詩織

発行日:2022/11/01

コンビニエンスストアに行って、マルチコピー機のパネルで「プリントサービス」を選択した後、「ネットワークプリント」をタップ。ツイート(こちら)に書かれたユーザー番号を入力する。モノクロだと260円。2023年1月3日の18時頃までローソン、ファミマ、ポプラ系列で印刷できるようになっていたZINEが1枚ずつ印刷される★1。『岡山芸術ごっこ』である。本稿は脱線気味だがZINEを読んだ所感であり、共感と応答する気持ちから綴ったものだ。

1. ZINEを読んだ

「岡山芸術交流 2022 僕らは同じ空のもと夢をみているのだろうか」(会期:2022年9月30日〜11月27日/以下、岡山芸術交流)の総合プロデューサーである石川康晴(公益財団法人石川文化振興財団理事長)は、2018年12月のストライプインターナショナルのCEO在籍時に、同社員やスタッフへのセクシャルハラスメントに関する厳重注意を同社の臨時査問会で受けていたと、2020年3月に朝日新聞等に報道された★2。 石川は2020年3月6日付けで同社を、9日には内閣府男女共同参画会議議員も辞任したが、その理由は「自身にかかわる一連の報道を理由に」★3 「世間を騒がせているため」★4という曖昧なものだった。ZINE『岡山芸術ごっこ』は、岡山芸術交流がこの一連の報道を受けても「変更なく開催されているため、反対の意思を示すために企画」された★5。

ZINEでは、記名・無記名の15名ほどの人々が石川によるハラスメントがあった可能性が拭い去れない/あった可能性が高いという危機感のもと、「岡山芸術交流についての思い」を書いている。それは勝手ながらまとめてみると、芸術祭への関与や観賞すら、加害者かもしれない石川について言及しなければ、ハラスメント自体を「認可(license) 」★6することになり、被害者への二次加害になりうるのではないかという指摘だろう。またZINEには直接的に、時には詩を通して、石川に関するハラスメント報道への認識や関心の度合の違いが立場の違いとなり、芸術祭関係者や関心を持っている人々を分断しているという状況、あるいは、石川が報道を受けたことをどう考えるかという提起すら黙殺されるという怒りや悲痛さが切々と綴られている。

2. 報道内容を確認したくなった

私はZINEを読んで、何がどのようにいままで報道されているのかを振り返りたくなった。判断の土台となるマップが欲しいと思ったのだ。

前述の通り、2020年3月4日の朝日新聞の報道を受けた後、石川はハラスメント行為を認めていない。また、ストライプインターナショナルの広報は翌日「石川がセクハラで厳重注意を受けていた」という報道を部分的に否定した。曰く正しくは、当事者からの申し立てでないためにセクハラの事実が確認できなかったが、そこで提出された石川と社員とのLINEでのやりとりが、「トップとして社員との距離の取り方が近すぎると査問会から石川に対し厳重注意はあった」と★7。朝日新聞に掲載されているLINEのスクリーンショットは2018年12月に臨時査問会で提出されたとされるものであるが★8、CEOから夜にホテルの部屋にひとり呼び出されるLINEはどう考えても性的行為の打診にしか思えないだろう。明快に断って自意識過剰だと一蹴され職場環境が悪化したらと考えさせられる立場の非対称性を持つ時点で、これはセクシャルハラスメントだと考えられる★9。

一方で、2020年5月1日に同社の人事課長(当時)であった二宮朋子は、フィクションの漫画に実名と肩書を添えてnoteに記事を投稿している★10。そのアカウントと漫画制作は株式会社TIEWAが運営する「パレットーク」のもので、二宮が自身で語るように、「2019年からストライプインターナショナルの社内SNSで配信しているダイバーシティ/SDGsコラムのイラストを依頼」していた会社なのだが、二宮による漫画と投稿は社外からの寄稿という立ち位置だ★11。フィクションだというその漫画では、男性社長が女性社員に性的な興味を持っている場合の態度と、そういったものを見逃してきていなかったかという二宮の自己反省が描かれているが、その男性社長はどう見ても石川に似ていて、事件との関連が示唆されているようでもあり、メッセージが複雑化されている★12ことに留意したい。

3. ハラスメントへのさまざまな対処とその性質

2022年にも報道されたように、石川はストライプインターナショナルにまだ主要株主として影響を与える可能性があり★13、そのようななかで同社は、記者の林芳樹が言うように「4000人近い従業員が働く会社の存続自体が危うくなる。査問会は役員規定に基づく処分ではなく、いわば“政治決着”を選んだ」★14のだ。この漫画がハラスメントの真相を明らかにするものではないのはなぜかと質問を受けた二宮は「その説明責任を果たすべき人は他にいるはずです」と返答し、人事として採用に関わってきた責任を果たそうと漫画や記事を制作したと綴っている★15。社内の人間に向けた、それぞれの責任の範囲に応じた決断があった。ストライプインターナショナルは、二宮による記事を受け入れる土壌を示すことで社員(ひいては社会的弱者)の尊重を暗示し、ハラスメントはなかったという声明を出すことで会社の不祥事にまつわる損益を最小にしたと私は考えている。企業運営上、これ以上ない判断だったのだろう。ただしその結果、一企業のハラスメントに関する「政治決着」が、多くの人々の「岡山芸術交流」についての問題認識をバラバラにし、混乱を招き続けている。

ハラスメントは名誉毀損罪や侮辱罪として刑事訴訟、人格権の侵害から民事訴訟になる可能性もあるが、本件のように組織内での対処がほとんどであり、謝罪と被害が公表されるケースばかりではない。ハラスメントとは、(それが検証可能かは別の問題として)つねにほとんどのタイミングで、噂に留まる性質をもってしまうものなのだ。

公的に問題になる可能性が低いということは、限りなく厄介だ。外的な裁量はほとんど得られないなかで、憶測で意見を形成してもならず、自分自身の行為や判断が内的な倫理に合致するかどうかだけは見極め続けなければならない。では、内的な倫理に反した場合はどうするべきか。

4. どうしたらいいか、どうしてしまってきたか

石川のハラスメント疑惑について友人に相談したところ、パレスチナ問題に際し、親イスラエルロビーやイスラエル空軍とつながりのあるザブルドヴィチ・アート・トラストに対し何百名ものアーティストや美術関係者が採ったボイコットの手法の存在を教えてくれた。その運動団体であるBoycott Divest Zabludowicz(BDZ)が主導する方法は、作家やキュレーターはその組織のために働いたり、そのショーをレビューすることを拒否し、アーティストは作品の著作権ボイコット(イベントや展示やあらゆる記載を撤回させたり、作品を引き取り他所に寄贈するなど)を実施するというものである★16。このザブルドヴィチによるパレスチナ虐殺への関与は否定し得ない状況にあるという点が、石川問題とはまったく異なるが、そもそも、このハラスメント疑惑の事実関係が広く共有される可能性はきわめて低い。だからこそ、自身の内的な倫理に照らして、自分で責任を持てる無理のない範囲で、この文章を書くことにした。

私はBDZのアクションを読みながら、いままでのさまざまなハラスメントに関する噂とその相手への自分の対応を振り返った。私自身、自分の倫理に反する行為に対して下した決断もあるが、その行為は中途半端なために推定加害者を利してきたものもあり、被害者の損失に結果加担してしまった。私はすぐ何かアクションを起こせるような胆力がないが、まずこの自分の状態を変えていきたい。

★1──岡山芸術ごっこ(Twitter: @okayamaartgokko、2022.12.4)2023.1.7閲覧(https://twitter.com/okayamaartgokko/status/1599333151989731330?s=20&t=gcJBoI0BjrGbyZAq5pIHIQ)

★2──藤崎麻里「【独自】大手服飾社長が社員にセクハラ 政府会議の議員」(『朝日新聞』、2020.3.4)2023.1.7閲覧(https://www.asahi.com/articles/ASN346VLWN32ULFA00F.html?iref=pc_rellink_01)

★3──「代表取締役社長辞任と取締役異動に関するお知らせ」(『STRIPE INTERNATIONAL INC.』、2020.3.6)2023.1.7閲覧(https://www.stripe-intl.com/news/2020/0306-01/)

★4──「ストライプ社長が辞任、『世間を騒がせた』」(『日本経済新聞』、2020.3.6)2023.1.7閲覧(https://www.nikkei.com/article/DGXMZO56497930W0A300C2TJC000/)

★5──『岡山芸術ごっこ』(発起人:菊村詩織、ネットプリント、2022、p.1)

★6──池田喬「ただの言葉がなぜ傷つけるのか──ハラスメント発言の言語行為論的探究」(『哲学』69号、2018、pp.9-20)

★7──五十君花実「ストライプ石川社長にセクハラ報道 広報は『事実無根』と否定」(『WWDJAPAN』、2020.3.5)2022.12.10閲覧(https://www.wwdjapan.com/articles/1052995)

★8──藤崎麻里+松田史朗「『内緒だよ』自室に社員誘うearth社長 資料入手」(『朝日新聞』、2020.3.5)2022.1.7閲覧(https://www.asahi.com/articles/ASN356R02N35ULFA03B.html)

★9──海老澤美幸「『早朝デートする?』人気アパレル元社長のセクハラLINEが“2重で”アウトな理由──弁護士が解説」(『文春オンライン』2020.3.19)2022.12.25閲覧(https://bunshun.jp/articles/-/36659)

★10──二宮による記事は以下の通り。

二宮朋子「【漫画】会社でのセクハラに声を上げられるか - とある社員が思うこと」(『マンガでわかるLGBTQ+ / パレットーク』2020.5.1)2022.12.10閲覧(https://note.com/palette_lgbtq/n/n859e2ccbde92)

二宮朋子は2021年4月1日に人事就労コンサルタント企業である株式会社CAQNALの顧問に就任。女性活躍推進を支援する団体「WE association」のシンポジウムのファシリテーターを努めるなど活躍している。

★11──藤崎麻里「earth社セクハラ問題、実名ブログ書いた女性社員の『意表つく告白』」(『withnews』、2020.6.17)2022.12.10閲覧(https://withnews.jp/article/f0200617000qq000000000000000W02m10101qq000021231A)

★12──二宮による記事で構築されているメッセージは非常に複雑だと私は考えている。以下は私の曲解だが、メッセージの種類を記述してみたものだ。

①ハラスメントは許されるべきでないし、ハラスメントがあったら声を上げよう、②ハラスメントを間接的にほう助する環境をつくっていないかどうか考えてほしい、③石川によるハラスメントはなかったという見解を提示する(漫画はフィクションだと明言)、④しかし石川によるセクハラはあったと匂わせる(石川の似姿で漫画の登場人物が描かれている)、⑤会社全体がセクハラを無視するつもりはないという姿勢を個人で象徴的に示す、⑥この漫画が投稿されても大丈夫だという現時点での会社の透明性。

★13──「ストライプインターナショナル、セクハラ問題で辞任した前社長が主要株主に居残りか」(『Business Journal』、2022.5.18)2022.12.10閲覧(https://biz-journal.jp/2022/05/post_296178.html)

なお、新社長の立花隆央は2020年の時点で石川の経営関与を否定している。

「ストライプ立花新社長、石川氏のハラスメント疑惑に『査問会の結論を尊重』新体制で防止策を計画」(『FASHIONSNAP.COM』、2020.4.1)2023.1.7閲覧(https://www.fashionsnap.com/article/2020-04-01/stripe-tachibana/)

★14──林芳樹「『社長セクハラ査問会』の真相 連載ストライプ・ショック(1)」(『WWDJAPAN』、2020.4.6)2022.12.10閲覧(https://www.wwdjapan.com/articles/1067459)

★15──小林明子「セクハラを知った中間管理職は何をすべきか。声をあげたストライプ社員と語った『私たちの反省点』」(『BuzzFeedNews』、2020.7.22)2022.12.10閲覧(https://www.buzzfeed.com/jp/akikokobayashi/diversity)

★16──「Boycott the Zabludowicz Art Trust and the Zabludowicz Collection!」(『Boycott Divest Zabludowicz』)2023.1.7閲覧(https://boycottzabludowicz.wordpress.com/boycott-zabludowicz/)

岡山芸術ごっこ(Twitter):https://twitter.com/okayamaartgokko

2022/12/06(火)(きりとりめでる)

サトウアヤコ「日常記憶地図『“家族”の風景を“共有”する』」

会期:2022/11/23~2022/11/27

トーキョーアーツアンドスペース本郷[東京都]

会場には、たくさんの椅子があって、観賞者が机の上にある地図、言葉が書かれた単語帳のようなものや、ファイルに挟まっている文献のコピーを静かに読んでいる。机は大きく三つ点在しており、それぞれ、ある人物が家族について知りたい、知りたかったが叶わなかったという思いから「日常記憶地図」に取り組んだ様子が並べられたものであった。それぞれの尋ね手から見て、叔母/父の1940〜50年代の佐渡(新潟)、父の1950年代の鯖江(福井)、母/叔母の1960年代のジアデーマ(ブラジル)についての「日常記憶地図」が会場では示されている。

「日常記憶地図」は、サトウが2013年に開発したメソッドで、任意の人物へ「場所の記憶」について聞くことを通して、普段の関係性ではわからないその人を知ることができるというものだ。手順がパネルとハンドアウトに書かれていた。ハンドアウトには「日常記憶地図」の使い方から心づもりまで丁寧かつ簡潔に掲載されている。

〈手順〉

・思い出したい時期の地図を用意する。

・地図に、当時の家の場所、よく行く場所/道をなぞる。

・場所/道それぞれ、よく行った理由や習慣、思い出した記憶を書く(聞く)。

・最後に「愛着のある場所」について聞き、当時の生活圏を囲む。

サトウによるハンドアウトでも示唆されているが、「日常記憶地図」が可能にするのは、固定化された昔語りの解体である。写真をよすがに語るのとも、語り伝えてきた記憶を再び手繰り寄せようとするのとも違う。目の前に地図があり、その場所、ある風景について話そうとするとき、特異的な事象よりも、反復していた移動や行為、すなわち日常がベースとなる。これは、オーラルヒストリーの収集にあたって、尋ね手が年表を携えて編年的に問うことと、似て非なる行為だ。同じ地図を見て、同じ風景をお互いが初めて見ようとすることになるメソッド。このとき、語り手と尋ね手の記憶の量の不均衡は、いったん留保される。このことが本展における“共有”なのかもしれない。

正直、わたし自身はそれぞれが地図を辿ろうとするときの、その思慕がぽろっとこぼれる欠片で、居ても立ってもいられなくなってしまったのだが、パネルには、各人が体験を振り返って、落ち着いたコメントを寄せている。そのなかのひとりは、自身に子どもがいないこともあり、何かを残しておきたいという気持ちがあったかもしれないと綴っている。

「家族」のことを知っているようで、それぞれの役割を離れたときの家族のことはまるで知らないという、他者としての家族にサトウは目を向け、「日常記憶地図」を育んできた。このとき、サトウがハンドアウトで記す「そしてその記憶は、10年、20年後にまた別の“家族”に“共有”される可能性を持つ」の引用符は何を意味しうるのか。それは場所が誰かにその記憶を再度発生せしむる可能性のことなのかもしれない。その場所がたとえ消えたとしても。家族がいないとしても。

会場にある展示台には、「あなたの風景は失われることはない」「並んで風景を眺める」「人はそれぞれの世界を持つ」「日常の中で日常の話はできない」と書かれた紙片がそれぞれ置かれている。ハンドアウトにも同様の言葉が掲載されていた。何らかの切実さを抱え、尋ね手となる誰かへ向けた言葉だろう。「あなたの風景は失われることはない」。その場所がたとえ消えたとしても。家族がいないとしても。

展覧会は無料で観覧可能でした。

公式サイト:https://www.tokyoartsandspace.jp/archive/exhibition/2022/20221123-7125.html

日常記憶地図:https://my-lifemap.net/

2022/11/27(日)(きりとりめでる)

My First Digital Data はじめてのデジタル

会期:2022/10/29~2022/10/30

3331 Arts Chiyoda 1F 3331 Gallery[東京都]

藤幡正樹が、キュレーションした「NFT企画 『My First Digital Data はじめてのデジタル』」展のステイトメントに書く。

「あの『アナログ・デジタル論争』はどこへ行ってしまったのか」

出展作はいずれも、「初めてのデジカメ」というテーマで、過去に撮影した写真を発掘したものだ。わたしは本展を3331で実見することはできなかったが、NFTで販売されている出展作はネットで見ることができる。

出展者を見てみると、エキソニモに久保田晃弘に松井茂……メディアの変化について自覚的に生きてきた人物ばかりである。そういう意味で画像に添えられた各コメントも時代の変化に自覚的だから的確に企画へ応答する。ヴァナキュラーな写真ではまったくない。すべては二重山括弧で題名を得て展示された。

「アナログ・デジタル論争」。これは例えば、紙書籍と電子書籍、新聞とニュースサイト、イラストレーションやアニメーションのツールとさまざまな場所でそれぞれの利点や短所を語り合ったものの総称と言える。そのなかでも本展は写真装置がつくり出したデジタルデータに焦点を当てた。もっとも古いものは1994年の辛酸なめ子によるモノクロの風景写真(アップルコンピュータのQuick 10による撮影だろうか)、次に古いのは1995年に藤幡正樹が撮影したもので、写真雑誌『デジャ=ヴュ』別冊の企画で貸与されたデジタルカメラ(Kodak DCS420あるいはDCS200)によるものだ。藤幡も本展のコメントで言い添えているように、その写真画像を拡大すると、実際にはそこにない色が現われてくる。アスファルトが赤く、青く、緑色であり、黄色である。インスタグラムでは、いまセレブがたまに古いフューチャーフォンを片手にセルフィーを撮影する。鏡越しのセルフィーは(そのフロントカメラの画素数では人称性が損なわれてしまいすぎるのだろう)まるでステンシルでイメージを描こうとしたかのようだ★1。こういった、過去30年間ほどのデジタル写真の画質のバリエーションに、いまやっと広く眼が行くようになった。

1995年当時、同誌でそのデジタル写真の色相について、藤幡自身が開発したソフトウェア「Cubic Color Palette」での分析を通じ、「うまく(ほかのアナログな画像と比べて)データを間引いてあるようなとてもフラットな形」であると述べている★2。そのフラットさは、存在しないはずの色の混交の結果だ。写真装置の違いは、確実にイメージを変化させている。そのことが本展ではよくわかるし、そういったことが主題化できる時なのだ。

藤幡正樹《イッテンの流木/J.Itten's Driftwood》(1995)762×506/藤幡正樹「My First Digital Data」(2022)

藤幡正樹《イッテンの流木/J.Itten's Driftwood》(1995)762×506/藤幡正樹「My First Digital Data」(2022)

「My First Digital Data」ウェブサイトより引用(最終アクセス:2022年11月25日)

1995年の同誌での藤幡による発言を振り返ると、デジタル画像がより一層、写真的なイメージの複製可能性を高めることになるというなかで、自身のコンピューターグラフィックスに関する仕事ができるだけ多くの人にコピーされ所有される方法を模索していることが伺える。今回の展覧会で利用されている「Brave New Commons」は、NFTの所有希望者が増えれば増えるほどその価格が下がるという藤幡によって制作されたシステムだ。これは、無数の人がデータを保持しようとする可能性を高めるものだと言えると同時に、ブライアン・Fが言うところの、NFTにおける「オーナーシップ」、すなわち、所有の表明によるコミュニティへの影響力を強化する目的としてのNFTの購入行為を霧散させてしまう仕組みであると言える。藤幡のデジタルデータへの向き合い方の一貫性が強く表われた展覧会だと言えるだろう。

なお、観覧には「3331 ART FAIR 2022」の入場チケット(一般 2,500 円)が必要でした。

「My First Digital Data」ウェブサイトのスクリーンショット(筆者撮影/最終アクセス:2022年11月27日)

「My First Digital Data」ウェブサイトのスクリーンショット(筆者撮影/最終アクセス:2022年11月27日)

★1──アメリカの俳優Nicola Peltzのインスタグラム(@nicolaannepeltzbeckham)の投稿などが例に挙げられるだろう。

https://www.instagram.com/p/Cd_uRm3vy1m/(投稿日:2022年5月26日、最終アクセス:2022年11月27日)

★2──藤幡正樹「色空間の中の写真」(『デジャ=ヴュ』別冊、河出書房新社、1995、p.50)

公式サイト:https://mf22.3331.jp/index.html

関連レビュー

My First Digital Data はじめてのデジタル|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2022年11月15日号)

2022/11/13(日)(きりとりめでる)

地球がまわる音を聴く:パンデミック以降のウェルビーイング

会期:2022/06/29~2022/11/06

森美術館[東京都]

本展における「ウェルビーイング」は、「心身ともに健やかであること」と暫定的に会場入り口のステイトメントで書かれているが、会場を周れば、それは社会的な生産性への適合を意味しないことがすぐに明らかになる。むしろ、執拗な無為の積み重ねや、自己規範の徹底といった、きわめて内的に練り上げられた倫理による造形の強烈な発露だ。

最初はオノ・ヨーコのインストラクション作品《グレープフルーツ》(1964)で始まる。小さな文字を読み脳内で想像を巡らせ、次はヴォルフガング・ライプによる花粉やミルクによる途方もない作業の集積、だが、それは一面の鮮やかな色面でしかないもの、を目の当たりにする。違う部屋に入る。汲みつくせない細部が描かれたエレン・アルトフェストによる絵画、ひたすらに眼で見て描くことが繰り返された木肌、風景……本展は前後の作品がお互いに緩やかに対比的に配置されることで、それぞれの作品が際立つという、グループ展においてつねに目指されるがなかなかたどり着けない多声性に溢れていた。

例えば、ゾーイ・レナード《アイ・ウォント・ア・プレジデント》(1992)と飯山由貴《影のかたち:親密なパートナーシップ間で起こる力と支配について》(2022)は隣り合うように位置していた。いずれも作者による言葉が記載されたペーパーを持ち帰ることができる展示だ。ゾーイの詩はここにすべて書き写したいくらいなのだが、少し抜粋する。

エアコンを持っていない大統領がいい、クリニックや自動車管理局、福祉局の列に並んでて、失業中で、解雇されて、セクハラを受けて、ゲイバッシングされて、強制送還された人。(……)私たちにとって、なぜ、いつから、大統領はピエロになったのか知りたい。なぜいつも客の方で、決して売春婦ではないのかを知りたい。いつも上司で、決して労働者ではない、いつも嘘つきで、いつも泥棒で、決して捕まらない。

この詩を読んだ後、飯山の作品のある部屋に入る。紫の壁、オレンジのカーペット。ドメスティック・バイオレンスの加害・被害経験者による語り、公的なDV支援の困難な現状、展覧会の観賞者が会場に書き残した言葉がカッティングシートとなり貼られていた。ゾーイの詩から20年。飯山は部屋で配られているハンドアウトで次のように書いている。

日本に「DV防止法」はありますが、被害者に寄り添った法律と支援制度がある、とは決して言えない実態があります。個人の気づきから、それぞれが手探りで自分自身の仲間、支援者を見つけ、そこからの脱出方法や回復の方法、固有の状況に「自助」で問題とつきあっていくしかないのです。この作品は、社会にいるその人の姿からは非常に見えづらい、私的な関係性のなかで起きる出来事をこれから私たちはどのように話し合っていくのか、そして責任を分かち合い、家族やパートナーシップとは異なる別の〈親密圏〉を作り出し、支え合うことを考えていくためにつくられました。

ゾーイの詩が自身の現状に気づく手立てとして鮮烈に観賞者を揺さぶり、現状がなぜこうなのかという問いに形を与える。では、その状況のひとつにどう向き合うかと、飯山は具体的に答えを探す。さらには、どういった情報を集約して、立ち向かうことが可能か示す。国という極大的な公共圏への疑義と、対極的な家という親密圏での暴力。それは為政者と法の下、表裏一体だ。飯山のペーパーには、たくさんのDVに関する相談先とその連絡先が掲載されている。ネットで検索すれば出てくるかもしれない。けど、気づきなしに、検索することが果たしてできることなのか。ゾーイの強烈な世界についての記述が、飯山の作品の情報量を受け止める心構えを与えていた。

公式サイト:https://www.mori.art.museum/jp/exhibitions/earth/

2022/11/05(土)(きりとりめでる)

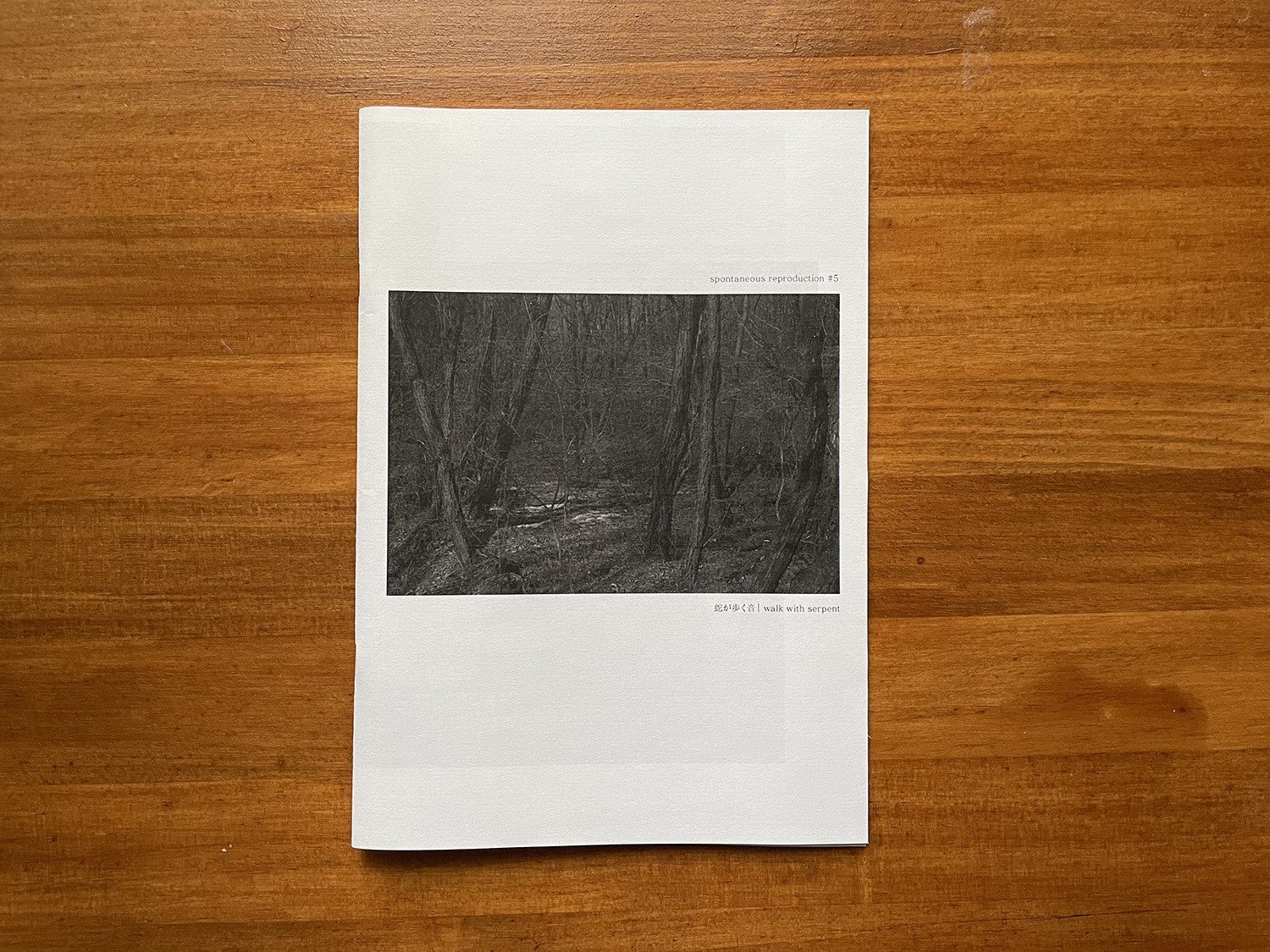

守屋友樹『スポンティニアスリプロダクション #5「蛇が歩く音|walk with serpent」』

出版:守屋友樹

発行日:2022/03

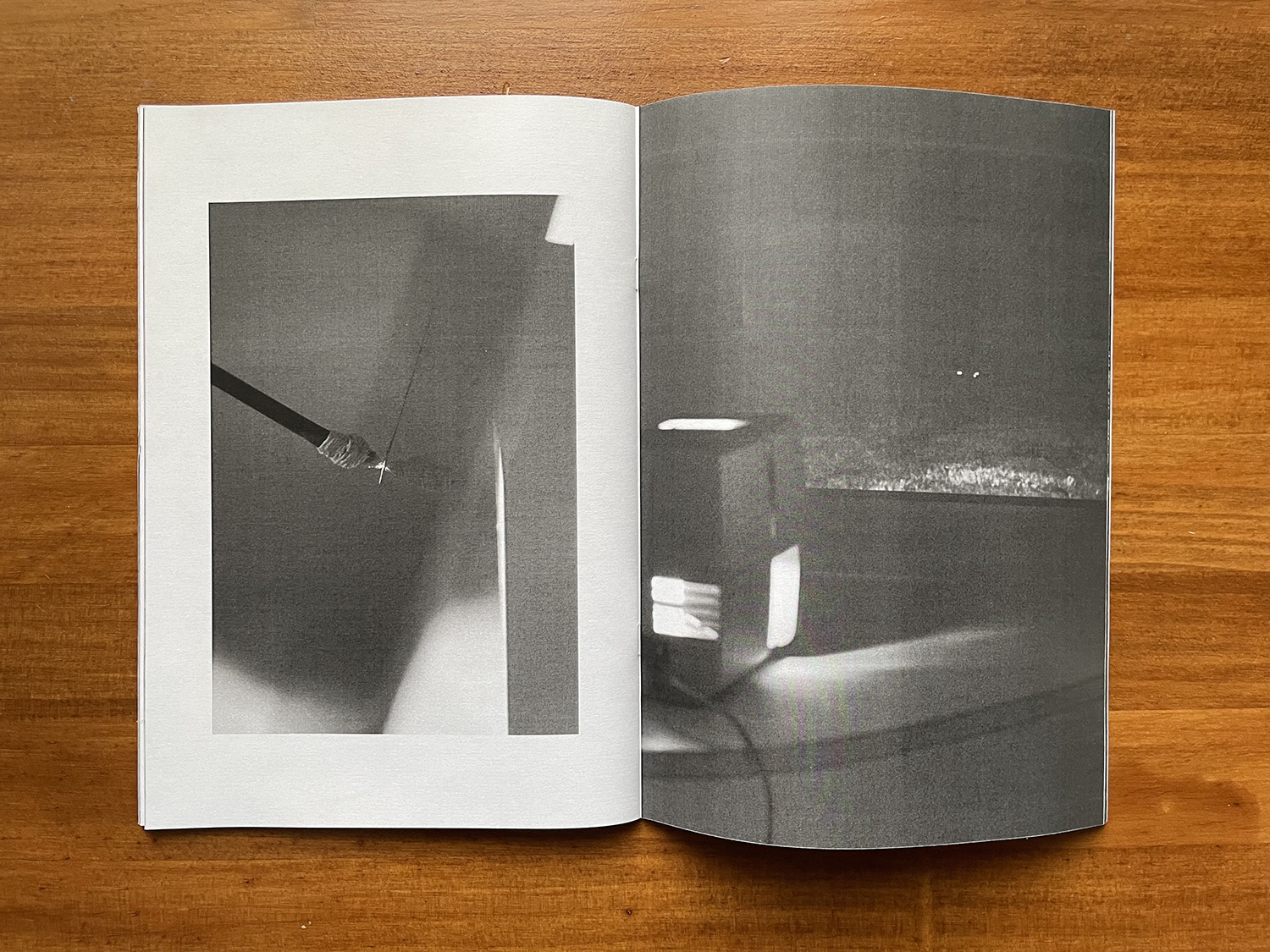

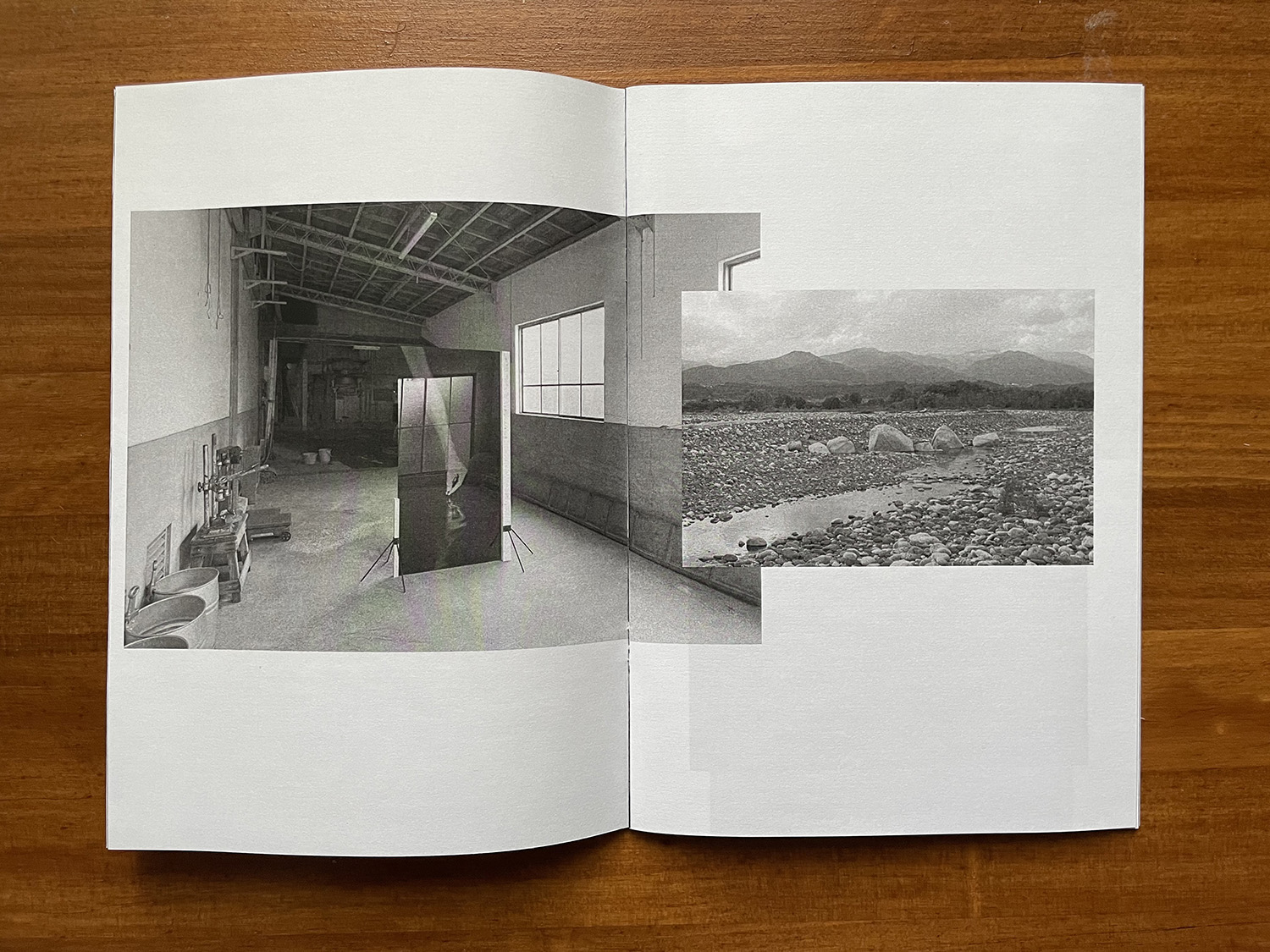

アーティストである「守屋友樹」をTwitterで検索するとたくさんの作品写真がヒットする。それらの大部分は、だれかの作品の記録で、その撮影者として守屋の名前がクレジットされているのだ。守屋は京都を中心に関東圏も含め10年近く作品写真を撮影してきた。そして、守屋は自身の作品も同様に記録撮影を行なってきた。

写真を中心としたインスタレーションを展開してきた守屋の特異性は、自身の2015年の個展「gone the mountain / turn up the stone:消えた山、現れた石」(Gallery PARC)以降、自身の展覧会が終わるとほぼ同時に毎回、インスタレーションビューのゼロックスコピーのZINEを制作してきたということにあるだろう。シリーズ名「現れた本」。2022年には、展覧会「すべとしるべ 2021 #02『蛇が歩く音 / walk with serpent:守屋友樹』」のバージョンがつくられた。

守屋友樹『スポンティニアスリプロダクション #5「蛇が歩く音|walk with serpent」』(現れた本/2022)

守屋友樹『スポンティニアスリプロダクション #5「蛇が歩く音|walk with serpent」』(現れた本/2022)

守屋友樹『スポンティニアスリプロダクション #5「蛇が歩く音|walk with serpent」』(現れた本/2022)

守屋友樹『スポンティニアスリプロダクション #5「蛇が歩く音|walk with serpent」』(現れた本/2022)

守屋友樹『スポンティニアスリプロダクション #5「蛇が歩く音|walk with serpent」』(現れた本/2022)

守屋友樹『スポンティニアスリプロダクション #5「蛇が歩く音|walk with serpent」』(現れた本/2022)

山に登ると、視界から山は消え、石が現われる。守屋はつねに境界を指さすことができるようになるものとして写真を示す。わたしは、ベンヤミンが山の稜線や木漏れ日を引き合いに出し写真を論じた理由がわかったような気がした。指示詞を可能にするものとしての写真。「かつてあった」でもなく、「これ」について話し合うことができるようにする力を持つもの。

展覧会に行くと、作品が現われる。ふりかえったらもうなくて。でも、守屋の場合は本が現われる。会場だった場所に数冊だけ預けてあって、それに気付くことができた人やたまたま知った人は、本を手に入れることができる。

2014年の展覧会を見て、守屋から「現れた本」の構想を聞き、そこでわたしは守屋に美術家のアーティ・ヴィアカントが展覧会の記録写真を作品とは別の「イメージ・オブジェクト」として考え、流通させている話を伝えた。ヴィアカントは展覧会を観に来られる人以外に向けた作品として展覧会写真を制作しているわけであり、オブジェクトの正面性から逸脱したイメージオブジェクトを制作することはない。一方で守屋が行なっているのは、インスタレーションにおける複数的な正面を示すことであり、(会場で受け取る、会場で「現れた本」が欲しいと申し出るといった手順が必須であるため)会場がどのようなものであるかという前提を理解した者だけに明かされる、隠しイベントの開示、ボーナストラックとでも言えるだろう。

ヴィアカントが写真の複数性、すなわち、可変的であらゆる媒体に載ることができる、という性質に則り「イメージオブジェクト」を語るなら、守屋は写真の指示性、すなわち、前提とする知識を揃えたうえで初めて「これ」「それ」「あれ」を可能にする、発話的なものとしての写真に向き合う。

「すべ と しるべ 2021『蛇が歩く音:守屋友樹』」会場写真(オーエヤマ・アートサイト、2021年10月30日〜11月8日)[撮影:守屋友樹]

「すべ と しるべ 2021『蛇が歩く音:守屋友樹』」会場写真(オーエヤマ・アートサイト、2021年10月30日〜11月8日)[撮影:守屋友樹]

「すべ と しるべ 2021『蛇が歩く音:守屋友樹』」会場写真(オーエヤマ・アートサイト、2021年10月30日〜11月8日)[撮影:守屋友樹]

「すべ と しるべ 2021『蛇が歩く音:守屋友樹』」会場写真(オーエヤマ・アートサイト、2021年10月30日〜11月8日)[撮影:守屋友樹]

「すべ と しるべ(再)2021-2022 #01『蛇が歩く音 / only the voice remained:守屋友樹』」会場写真(ギャラリー・パルク、2022年6月11日〜7月3日)[撮影:守屋友樹]

「すべ と しるべ(再)2021-2022 #01『蛇が歩く音 / only the voice remained:守屋友樹』」会場写真(ギャラリー・パルク、2022年6月11日〜7月3日)[撮影:守屋友樹]

守屋の作品には、イノシシやヘビやクマといった動物と人間の遭遇がモチーフとして現われる。自然と文化の混交、郊外と山際という曖昧な境目を作品たちは「これ」と示す(ホンマタカシ以降の郊外を考えるうえで重要なアーティストとしても、守屋を位置づけるべきだろう)。しかし、いずれの動物も作中にずばり登場することはない。その被写体の不在性は観者をつねに戸惑わせてきた。写真と対面しても、何が起きているのかがわからないというように。それは、何かが起こる直前の、未然の写真として造形されることもあれば★1、気配の造形であることもあった★2。守屋の写真は、写真を見るものの背後をつくる。それは決して見ることができない。でもそれで終わらせないのが守屋である。見ることができないこともまた指示詞にする。それが「現れた本」だ。このような意味において、守屋の作品造形は特異的である。

★1──個展「守屋友樹 “still untitled & a women S”」(KYOTO ART HOSTEL kumagusuku、2017年4月23日〜5月28日)

★2──展覧会「影を刺す光─三嶽伊紗+守屋友樹」(京都芸術センター、2020年10月10日〜11月29日)

『スポンティニアスリプロダクション #5「蛇が歩く音|walk with serpent」』詳細:https://www.parcstore.com/esp/shop?pid=MY1-03-004

2022/11/01(火)(きりとりめでる)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)