artscapeレビュー

きりとりめでるのレビュー/プレビュー

第14回 光州ビエンナーレ(Horanggasy Artpolygonでの展示)

会期:2023/04/07~2023/07/09

Horanggasy Artpolygon[韓国、光州]

韓国の光州ビエンナーレのうち「Horanggasy Artpolygon」という会場があるのだが、そのなかの三つの作品を紹介したい。

真っ先に対面するのは天井から大量に吊られた画布、ヴィヴィアン・スーター(ブエノスアイレス生まれ、バーゼル育ち、1949-)の作品群。屋外の地面に置いて描かれたという作品は、火山性物質や壁材塗料といった絵画のためではないメディウムで描画されているもので、具象や抽象のいずれにもところどころスレや斑点があるのだが、それはスーターの周囲にいた牛や犬や蟻やポッサム等々……といった自然の痕跡だ。1982年にグアテマラにあるかつてプランテーション農園だった場所に移り住んだスーターは、2005年の大豪雨に見舞われた結果、多くの作品が泥にまみれることになる。当初、彼女はその泥の除去に腐心していたのだが、それを辞めた。絵画の保全にとって糞尿や土といった有機物は大敵だが、彼女はそれらもすべて残すという選択を行なったのである。

ヴィヴィアン・スーターの展示の様子(筆者撮影)

ヴィヴィアン・スーターの展示の様子(筆者撮影)

次の部屋にはブラウン管テレビが四つ並ぶ。次々と流れる映像は1990年頃に撮影されたもので、いずれも芝生や川沿いといった公園でのパフォーマンスの記録だ。1980年に光州市民による民主化を求めるデモが軍事政権下の空挺部隊と衝突し、市民に対する凄惨な武力行使が行なわれた光州事件を契機のひとつに、韓国では美術館やギャラリーの外、公共の場、屋外でのパフォーマンスが模索された。それらはほとんど記録されていないというが、「Outdoor Art Association」(1981-)や「Communication Art Club」(1990-06)などの活動を記録し、それらを映像作品化したのがキム・ヨンジェだ。

パフォーマンスの動作の詳細や印象的なカットはもちろん、その周囲の観賞者の様子も収められている。本展で観賞可能だったパフォーマンスは、布やトイレットペーパーを用いたものが多く、そこに公共空間でのポータビリティと空間的な延性の大きさを両立する戦略性を垣間見た(この方法論のバリエーションは、関連展示であるAsian Cultural Centerの「Walking, Wanderting」でも見ることができるだろう)。映像はいずれも細かく編集されており、これらのパフォーマンスを残すためにどのように撮影すべきか、何が入っている必要があるのか(例えば、観賞側の佇まい)、過分な冗長性を排そうとするかのような緊張感がある。

このように当スペースではとりわけ、表現が何を排除しているかということと、何を残すためにどうやって切り捨てる造形を行なうかという、拮抗に焦点が当たるキュレーションが明確に行なわれている。

キム・ヨンジェの展示風景(筆者撮影)

キム・ヨンジェの展示風景(筆者撮影)

キム・ヨンジェの展示風景(筆者撮影)

キム・ヨンジェの展示風景(筆者撮影)

ヨンジェと向かい合わせに展示が始まるのがチョン・ジェ・チョル(1959-2020)の《Map of South Island and North Sea》(2016)だ。本作は韓国の地図がチョルの日記と共に描かれたものだが、チョルがアクセスすることができる範囲が記されているので、地図に北朝鮮は描きこまれていない。韓国の北側には「North Sea」と書かれていて、チョルは「韓国は島のようだ」と海辺に流れ着いたゴミを手に取り、「島の外」を手繰り寄せようとする。チョルは描かないことによって、ありありと朝鮮半島の北部を示す。光州学生運動(1929)や光州事件を念頭に、日本の戦争責任、国とは何かということ、そしてある事物や所感を記録する、表現するとはどういうことかということを、今回の光州ビエンナーレのなかでもっとも作品間から考えさせられたスペースだった。

メインパビリオン以外は無料で観覧可能でした。

ジョン・ジェ・チョルの展示風景(筆者撮影)

ジョン・ジェ・チョルの展示風景(筆者撮影)

ジョン・ジェ・チョルの展示風景(筆者撮影)

ジョン・ジェ・チョルの展示風景(筆者撮影)

参考文献:

・Oliver Basciano, “Vivian Suter: Forces of Nature”(ArtReview, 13 December 2019)

https://artreview.com/ar-december-2019-feature-vivian-suter/

・『5・18民主化運動』(光州広域市5・18紀念文化センター史料編纂委員会、2012)

http://www.518.org/upload/board/0040/20120730115615.pdf

第14回 光州ビエンナーレ:https://14gwangjubiennale.com/

2023/05/07(日)(きりとりめでる)

亻─生而為人(クァンユー・ツィ《Exercise Living : We Are Not Performing》)

会期:2023/04/22~2023/07/30

Jut Art Museum[台湾、台北]

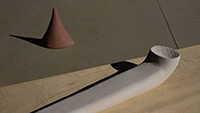

会場に入ってすぐに、シャンシャンシャンシャンシャーンという音が遠くに聞こえた。クァンユー・ツィ(崔廣宇)の映像作品《Exercise Living : We Are Not Performing》(2017)から鳴り響いていたものだった。青年がひとり、コンビニエンスストアの窓に面したイートインスペースに入ってくるのを窓越しに外から撮影しているシーンから映像が始まる。彼は大きな手提げ袋から飛び出たロール紙を手に取る。紙を開くと、そこには幕とステージが描かれていた。それを彼がテキパキと窓ガラスに貼ると、即席の書き割り舞台が出来上がる。「奥春風」と書いてあった。

そっと鞄から取り出されたのは二つのパペット。あざやかな錦にスパンコールとファーで華やかな衣装を身にまとっている。彼はそれらを巧みに操り、銅鑼や効果音に合わせて、窓の外に向け演舞やロマンスを繰り広げはじめる。

映像には人形劇だけでなく、つねにその周囲が収められていて、カットが変わるごとに、さまざまなコンビニのイートインスペースで人形劇が展開される。劇には無関心だが隣の席で楽しそうにご飯を食べている人、外をせわしなく通り過ぎる人、ちょっと気にする人。シャンシャンシャンシャンシャーン。矛と矛がぶつかり合う効果音が簡易なスピーカーから流れている。バシバシという音のタイミングで男が叩かれる。窓越しの駐車場から様子を伺う男性。

展示風景(筆者撮影)

展示風景(筆者撮影)

崔廣宇だけでなく、たくさんの作家が出展している本展のタイトルの訳は「Dasein – Born to Be Human」で、Daseinは直訳すると「ここにいる」という意味だ。哲学者、マルティン・ハイデッガーがいうところの「現存在」、主体的に何かを見て、解釈し、働きかけ、問うことができる、歴史上のあるひとつの存在を指す。本作は確かにコンビニのイートインに居合わせた人々、窓から見える人たちの「現存在性」のようなものを捉えている。

この人形劇は「布袋戲(ボテヒ/プータイシー)」と呼ばれるものだ。文字通り、布でつくられた袋状の人形のことを指すもので、台湾には清代末期に福建省南部から伝播しており、現在は霹靂布袋劇として「Thunderbolt Fantasy」(台湾と日本の共作)などSFX技術を駆使した華やかな映像作品で人気を獲得している。例えば、20世紀初頭の台湾の布袋戲はパペットを操る人は見えないようになった舞台(戯台)がやぐらのように組まれており、爆竹や銅鑼で派手に演出されるもので、本作の「布袋戲」も同様に、屋外で上演するものの簡易な形式のものだといえるだろう。

しかし、20世紀台湾における布袋戲の在り方は、台湾映画『戲夢人生』(1993)で描かれているとおり、さまざまな政治状況によって変化し続けたといっても過言ではない。

日本政府統治期の1930年代には、盧溝橋事件の後に民間の戯曲活動が禁止され、布袋戲の演者たちは廃業を余儀なくされている。その後、皇民化政策のためにビン南語を禁じたうえでの布袋劇が開始されるも、それまでの華麗さと対極的な反米教育に根ざした演目が中心となった。ポツダム宣言後の台湾は、中華民国政権下で「二・二八事件」(1947)以後、長期的な民衆弾圧が起こり野外公演が禁止され、布袋戲も屋内上演へと切り替わっていったのである。その後、テレビ放映された布袋戲の人気はすさまじく、1974年にはその影響力の強さから上演が一部禁止され、テレビ番組が打ち切りとなるも、また復活するという紆余曲折を辿る……

本作でそのような歴史性がリテラルに扱われることはないが、この変遷を踏まえてみると「ひとりで屋内から窓越しに屋外に向けて行われる布袋戲」ということが、「ただ上演されている」という風には思えない。屋内に留まることは「二・二八事件」を想起させるかもしれないし、ゲリラ的な上演のさまは「もしも植民地支配が続いていたら」「もしもまた屋外での上演が禁止されるようになったら」といった可能世界について思いを巡らす契機にもなるはずだ。タイトルの「Exercise Living : We Are Not Performing」、つまり布袋戲をしているわけではなく……と留保したうえで、暮らしのためのエクササイズとして「布袋戲」が行なわれているとしたら、それはどんな状況か。

イートインで隣り合った幼い子供がただ単に「布袋戲だ!」と思ったであろう一方で、居合わせた人達の知見、世代の違いによっても見え方は違ったはずだ。本作に現われる人々の「現存在性」へと立ち返ることで、それぞれの人がただ行きずりの人ではなくなり、彼らの生きてきた歴史を「布袋戲」から照射する。

このようにキュレーションが作品の鑑賞へより多層性を付与していたがゆえに、作品が扱う歴史の幅を考えるうえで、ハイデッガーそのものと、ハイデッガーとの人的・知的交流によって成立した「京都学派」の第二次世界大戦期における政治責任をキュレーションがどう考えているのかと、作品が企画に切り返す。中国語でのタイトル「亻」は、人偏(にんべん)、つまり人々の出会いによってもたらされるあらゆる可能性を表わすシンボルであり、それを訳するにあたって、「Dasein」が当てられた。ハイデッガーの用語として、ドイツ語でありながら世界的に解釈と研究が諸言語で行なわれている言葉のひとつだろう。本展ではハイデッガーの位置づけが明確に行なわれるわけではない。しかし、「布袋戲」と「Dasein」のどちらが広くアクセス可能な対象であるかと考えたとき、ハイデッガーの便利さを感じずにはいられないし、どのような時代幅を念頭に本展をみるべきか、作品に奥行きを与えたのは間違いない。

本展は100元で観覧可能でした。関東圏では目下、隔週木曜日の「悟空茶荘」で布袋戲を見ることができます。

参考文献:

・大滝朝春「ハイデガーの現存在概念」(『中部大学国際関係学部紀要』 第19号、中部大学国際関係学部、1997、pp.15-55、http://elib.bliss.chubu.ac.jp/webopac/bdyview.do?bodyid=XC19101018&elmid=Body&fname=N04_019_015.pdf)

・宮尾慈良「中国木偶戯の戯台考(一)」(『演劇学論集 日本演劇学会紀要』16 巻、1976、pp.31-48、https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjstr/16/0/16_31/_pdf/-char/ja)

・三澤真美恵「現代台湾「慰安婦」表象に関する一考察──ドキュメンタリー映画『阿媽の秘密』『葦の歌』を中心に」(『中国語中国文化』2022巻19号、2022、pp.101-153、https://www.jstage.jst.go.jp/article/nichidaichubun/2022/19/2022_5/_pdf/-char/ja)

・Webサイト:西本有里「【プロの眼】進化する伝統芸能『布袋劇』映画化作品、トイ・ストーリーも打ち破る」(『NNA ASIA』2018.4.16更新、https://www.nna.jp/news/1750590)

亻─生而為人:http://jam.jutfoundation.org.tw/en/exhibition/107/4160

2023/05/03(水)(きりとりめでる)

未來身體:超自然雕塑(SUPERNATURAL: Sculptural Visions of the Body)

会期:2023/02/18~2023/06/04

臺北市立美術館[台湾・台北]

シリコン、レジン、フェイクヘアーでつくられた人体の彫刻のオンパレードだった。それらは目を閉じていたり(Sam Jinks, Doghed, 2008)、手元を見つめていたり(Patricia Piccinini, Eulogy, 2011)、虚無を見つめているため(Glaser/Kunz, Anton&Amen, 2010)、目を開けているものがいるとしても、それは白い大きな台座の上に載っており、観賞者は人体をぶしつけに眺めながら「知らない人と目が合ってしまった」というような居心地の悪さを抱くことがない。とにかく、これでもかというくらい、かれらは瞼を落とすので、観賞者と彫刻たちがまなざしを交わすことはほとんどないのだ。そういえば、人体の組成とは明らかに異なる素材、ブロンズ、石、鉄、木といったものの物質性をそのままに人間が表象されるとき、瞳の開閉を気にしたことがわたしはなかった。

本展の大半の彫刻は、頭から爪先までハイパーリアルなヒューマンスケールの人型で、目を閉じ、顔や表情をもたない。これがどういった意味をもつのかといえば、まずは、造形された人物自体の主体的な態度といった判断の表われを示すことが主眼ではないということだろう。肖像写真という形式の観賞に際して、「被写体の目を見れば、どのように撮影されたのかがわかる」というコンポラ写真以降の撮影者と被写体の関係性を探る態度があるが、ここでは、造形物の皮膚という自然、身振りにおける意志と自然の拮抗、着衣に表われる社会性が問題なのだ。彫刻というものが徹頭徹尾、作者によって選択された結果であるというならば、「観賞されるべきものはつねに表面にある」ということの潔い表明かもしれない。

特に本企画は諸彫刻を、スペキュラティブ・スカルプチャー、未来のありうるかもしれない人体として位置づけている。それらは何らかの「個人」を描くというよりも、「新しいわたしたち」であり、「共に生きるもの」の姿だ。ほっそりとした男性の人体の首から上が犬の顔をもち生きることが技術的に可能かどうかは本展では問題ではないということも特徴的だろう。「いつかはありうるかもしれない」という漠然とした予感が会場を占める。

だが果たして、そんな感覚はどこから来たのだろうか。皮膚感も体毛も着衣すらもわたしとほとんど差がない彫刻たちが目を瞑りがちであることは偶然ではなく、「いまにも動き出しそうだ」を演出する最小値としての身振りが目を閉じることであり、「いつか目を開くかもしれない」という未然の時間を演出する。または、アンドロ・ウェクアの《Untitled》(2014)のように、その人型にケーブルが刺さっていることもまた、「この先」があることを予感させるだろう。(もちろん)その人型にはいまはまだ意識がない。しかしそれは、逆説的に「意識がある」という状態を育む。動き出すか否か、人であると思うかそうでないかということが次第に投げかけられ始めるのが本展なのだ。うつろだが真っすぐの視線を観賞者側に投げかける裸体の女性が暗がりの部屋に浮かび上がるGlaser/Kunzの《Ich lebe! (I am alive!)》(2015)は、まさに人体表象に直面した観賞者が、「それは生きている人との指標性をもつものではないと思うか否か」によって対象の見方をどう変化させるのかということを顕わにする。そう。彼女は目を開けている。なぜ目を開けていてもいいのかといえば、彼女は動き出すからだ。一見彫刻に見える彼女は、白い人型の塊に、微動だにしない裸体の女性の映像を投影したもので、突如彼女が動き出すというシネマトグラフィックスカルプチャーだった。

パトリシア・ピッチニーニ《グラハム》(2016/筆者撮影)

パトリシア・ピッチニーニ《グラハム》(2016/筆者撮影)

パトリシア・ピッチニーニの《グラハム》(2016)も目を開けている人型の彫刻だ。こちらはシリコン、ファイバーグラス、人毛でできた生々しい身体に紺色の短パンという出で立ちである。しかし、その頭部から肩にかけての凹凸はほとんどなく、肩幅が広いというか、厚いというか、丸い。かかとはヒョウのように床から浮き上がっている。

この形はどのように決められたかというと、外傷外科医や自動車事故調査の専門家との協力のもと「自動車事故に遭ってもどうってことない人体」として思弁的に算出された人体であり、オーストラリア交通事故委員会による啓発運動の一環として制作された。すなわち「こんなあり得ない身体で、やっと自動車事故から生き延びることができるのだから」という、非未然の反語的モニュメントなのだ。つまり、「グラハムの身体はわたしたちのこれからの身体でないし、隣人でもない」そして「意識をもつこともない」ものだから、目を開けていられるのだ。

五十嵐太郎が述べる通り、ピッチニーニの過去作が多いという点からも「2020年代のハイパーリアル」を捉えるには物足りないことは否めない。しかし、そのピッチニーニ的な人型彫刻の層の厚さがみせる様式的な傾向は、これからの人型彫刻を考えるうえで有用だろう。

本展はほかの同時開催展と合わせて30元(約130円)で観覧可能でした。

作品の図版と説明のリストがネットで読めます。

公式サイト:https://www.tfam.museum/Exhibition/Exhibition_Special.aspx?ddlLang=en-us&id=722

関連レビュー

王大閎の自邸と台北市立美術館|五十嵐太郎:artscapeレビュー(2023年06月01日号)

2023/05/02(火)(きりとりめでる)

杉内あやの「Throat」

会期:2023/03/25~2023/04/17

ART TRACE Gallery[東京都]

本展の空間には10の石彫が配置されているのだが、それぞれが対であったり、シリーズになっているもので構成されている。

例えば、会場に入ってすぐの壁面に掛けられた諫早石の直方体《へきa》は、1面だけ平織のように表面が彫りこんであるもので、同じく諫早石の直方体《へきb》はシェブロン柄(ギザギザ模様)がもこもこと迫出している。(《へきa》は160センチメートル程度の目線より少し高い位置にあったため、すべての面を見ることがわたしはできなかったが)正面は模様、どこか1面は石が切り出されたときのまま土を被っており、そのほかの面は反射しない程度に研磨されつるりとしているのだ。

研磨されている部分とそうでない荒々しい部分をもつ「へき」は、おのずとこの彫刻がより巨大な石の一部であったことを示唆する。そこから一層飛躍して「へき」の凹凸部分は、巨大な壁財の一部を切り出したのではないかという想像もまた掻き立てるのだ。転じて、単体のレリーフとして存在するというよりも、それぞれの壁財の一部としてシェブロン柄と平織が一面に広がったらどうなるだろうかという様子が浮かび上がってくる。

「へき」のように、本展での見どころのひとつが、石彫作品における「表面の様子」による意味の発生の多様な展開だとわたしは思っているのだが、《PPPPP》(2021)と《MMMMM》(2021)ではその処理の意味がさらに対比的だ。

杉内あやの《PPPPP》(2021)作品部分(筆者撮影)

杉内あやの《PPPPP》(2021)作品部分(筆者撮影)

巨大なくじらの背骨から切り出されたかのような長細い《PPPPP》は、一端は折られたかのようにボロっと、もう一端はまるで骨と骨がすり合わせてできたかのような放射線状の彫跡と窪みがある。その窪みは、この彫刻が何かから切り出されたということではなく、ほかの何かによって削られた、という石にとっての他者(このライムストーンよりも固い存在)へ思い至らせるだろう。このような状態でホワイトキューブの中にある《PPPPP》の一方、自然光に薄く照らされた同じくライムストーンの《MMMMM》は見るからに人の腕だ。ただし、指先は第一関節あたりでなくなっていたし、肘の関節に関しては表現されていないこともあり、人体としての生々しさは感じられない。では、存在していない指先と腕の部分はどうか。つるりとしている。本展のつくられ方として、ここで留意しておきたいのは《PPPPP》だけであればわたしはその切断面を注視することはなかっただろうということだ。《MMMMM》は「なんて滑らかな腕だ」と思いそうになった次の瞬間、腕だとしたらその皮膚にあたる石彫の表面に目が行く。石から彫り出されたことをありありと表わすノミの跡……。

杉内あやの《MMMMM》(2022)作品部分[Photo: Sugiuchi Ayano]

杉内あやの《MMMMM》(2022)作品部分[Photo: Sugiuchi Ayano]

このように、本展は石彫における作為がどのように発生するのかを開示し続ける。石から削り出すとはどういうことなのか。ハンドアウトには作者の言葉として「かつて大きなものの一部だった石を削って形をつくることは、世界を理解可能な文節へと還元させる〈言葉の成り立ち〉をなぞるような行為です」と書かれていた。

例えば、社会学者のアーノルト・ゲーレンが「純粋に審美的な原因から発明された真の抽象の出現は、20世紀より以前のことではない」★として、線画で描かれた人間といったような子どもの描画や象形文字にも見出せる抽象性と、近代以降の抽象を区分せよと述べるわけだが、あらゆる抽象を作業の過程、すなわち事物へと引き戻す運動をもつ本展は、20世紀以前の抽象を見返すうえであらたな契機となるのではないだろうか。

本展は無料で鑑賞可能でした。

★──アーノルト・ゲーレン『現代絵画の社会学と美学』(池井望訳、世界思想社、2004)p.20

公式サイト:https://www.gallery.arttrace.org/202303-sugiuchi.html

2023/04/02(日)(きりとりめでる)

Artist’s Network FUKUOKA 2023[第二部]ニュー・ニューウェーブ・フクオカ

会期:2023/03/10~2023/03/26

黄金町エリアマネジメントセンター(高架下スタジオsite-Aギャラリー、八番館)[神奈川県]

展覧会名を1980年代の音楽や美術で使用された「ニューウェーブ」からもじったとキュレーターの小川希があいさつ文で書いている本展は、1980年以降に生まれた福岡出身あるいは拠点としている若手作家に焦点を当てたものだ。1980年代が「新人類」といったような、若さと新しさを結び付けた言説に沸き立っていたことを念頭に置いてみると、本展は「ニュー」を連呼することによって逆説的に、いずれもいままでを振り返らせる態度をもつ、「一定の過去の幅をどう見つめなおすのか」という作品の在り方を浮かび上がらせる、見ごたえのあるものだった。その一部だけになってしまうが、紹介したい。

会場に入ってしばらくして目に飛び込んできたのは日常的に摂取したゲームや小説や詩を参照し3DCGをモデリングしたものとその空間をキャンバスに描く近藤拓丸の作品だ。例えば《まつりのあと》(2023)では、マスキングで多層化された油彩やアクリルによって、1990年代ビデオゲームのローポリゴンな3DCGが、細部がつぶれて張りぼてのように見えたり、それが配置された空間からどうにも浮いてみえる様がありありと描かれている。3DCGが世界を破竹の勢いでシミュレートする精度を写実的に向上させるとき、近藤の作品はそれらの拙さがもう元には戻れない不可逆な風景であったと知らされるのだ。

遠藤梨夏の映像作品《ほぐし水の三重点でピボット》(2023)は学校のグランド、ランドセル、へこんだバスケットボールと野球の球といった、(運動をまったくしないわたしにとっては一層)どこか懐かしい風景が並ぶのだが、それらのいずれにも500mlコーラがどぷどぷとかけられるものだ。途中、そのコーラのたまりにタブレット菓子の「メントス」が1粒、2粒と投入され、メントスのざらつきを核としてコーラの二酸化炭素の泡が溢れだす。ジュワ―っと泡を吹く「メントスコーラ」はYoutubeをはじめとしたネット上の映像コンテンツにとって盛り上がりを演出する「いたずら行為」として15年近く重宝されてきた。いたずらという、時に犯罪行為に近接しつつも、状況によっては甘噛み的なるものとして愛嬌の範疇に落ち着くこともあり、その判断が未分化なまま流行しつづける「メントスコーラ」の在り方。それは遠藤が「チームに男子しかいないから」と断られ野球を断念したというような、遠藤が「社会構築的な男女の差」を意識してから生きてきた時間のなかで経験してきた状況判断が、「なんとなく」で維持されてきた社会的なコード(メントスコーラ=笑い?/野球=男性のもの?)の持続性と重ねられているのかもしれない。

牧園憲二×手塚夏子の《PX (Problem Transformation)》(2023)が「なんとなく」を問う手つきはより直接的だ。本作は「世の中をリードする数々の国際機関」、たとえば「IMF(国際通貨基金)」や「WHO(世界保健機関)や「IAEA(国際原子力機関)」を紹介する文章から単語をピックアップしてつくったカードを無作為に並べて、架空の団体SSCCとして手塚が数多の質問に回答するというものである。問いは東日本大震災以降に突き付けられたものが多く「(SSCCは)放射能の問題についてどう考えますか?」という問いに対して出たカードは「防止法」「知見」「変革」「エネルギー」「連帯」「公共」だったのだが、そのキーワードから手塚が「公共の知見を連帯させることによって、エネルギー変革の防止法につとめます」といった、それらしいけど無意味な回答を瞬時にひねり出すのである(作品内で実際にどういった返答だったかは思い出せない)。スペキュラティブ・デザインのようにも見えるが、そこに何かががあるように勘違いしてしまいそうになる言葉が実際に連なり続けるという点が特徴的だろう。言葉をつむぐということが、その場しのぎにどうとでもできてしまうという方法論を目の当たりにして笑ってしまうのだが、立場を変えて、例えばその言葉を検証するということにかかるコストの莫大さに頭が痛くなる。

会場写真(筆者撮影)

会場写真(筆者撮影)

最後に紹介したいのが、佐賀市立図書館で借りた複製画をしょいこで担いで海辺や白い壁のまえで展示する石原雅也の映像作品《ある画の可能性》(2023)である。会場には複製画(ピエール=オーギュスト・ルノワールや藤田嗣治やウィリアム・ターナーなど)も展示されているのだが、それらは(おそらく)印刷の上に透明メディウムで部分的に筆致があるかのようにつくられたタイプの明らかなコピーだ。しかしその絵画は複製されたがゆえに海風に吹かれようとも、太陽光にさらされようともかまわない。「自然光のなかの海辺でメディウムがきらめくターナーはずっと見ていたくなった」ということが起こる。

映像のなかで複製画とめぐる場所場所は、オリジナルに所縁のある場所やモチーフと類似した風景だという。近代以降の芸術における「新規性」を追い求めること、唯一無二性を体現せんとすることへの敬意の一方で、それだけではなくてよいのではないかと、それぞれの身体や立場でできること、やれることがあるということが軽やかながら力強く示されていた。

観覧は無料でした。

公式サイト:https://koganecho.net/event/20230310_0326_newwave

2023/03/26(日)(きりとりめでる)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)