artscapeレビュー

村田真のレビュー/プレビュー

VOCA展2021 現代美術の展望—新しい平面の作家たち—

会期:2021/03/12~2021/03/30

上野の森美術館[東京都]

昨年の「VOCA展」はコロナ騒ぎのまっただなかに開かれ、最後の数日は閉館を余儀なくされ、直後に最初の緊急事態宣言が出された。今年は2度目の緊急事態宣言の最中に始まり、会期中に解除された。10年前は震災直後に初日を迎えたものの、翌日からしばらく閉館したという。弥生は厄月か? 来年はどうなっているやら。

そんな厄災もどこ吹く風、展覧会はおもしろかった。なにがおもしろいかって、まず表現メディアが多彩なこと。いちおう「平面」に限定しているが、油彩、日本画、写真に加え、ヴィデオ映像や壁面インスタレーションも珍しくなくなった。VOCA賞を受賞した尾花賢一の《上野山コスモロジー》も壁面インスタレーションというべき作品。さまざまな大きさのキャンバスの木枠や額縁を組み合わせ、その上に紙にインクで描いたマンガチックな絵を載せている。その絵は、ロダンの《考える人》や高村光雲の《老猿》などの美術品だったり、「モナリザ展」に詰めかける群衆だったり、寝場所を追われたホームレスだったり、落書きだらけの交通標識だったり、路上のゴミを漁るカラスだったり、いずれもいまこの作品が置かれている「上野」に関係する事象ばかり。形式と内容と場所が一致した稀有な例といえるだろう。

ほかに、半透明の布に祖父母や母の画像をプリントして重ねた鄭梨愛や、ブルーシートの下半分に10万3千個のBB弾を縫いつけた長田綾美の作品も目を引いた。作品の意味や内容はさておき、どちらも物理的に柔らかい布なのでタブローのように壁にかけられず、カーテンみたいに吊るしている。カーテンとしての絵画、あるいは絵画としてのカーテン。これは屏風絵や襖絵にも通じる発想で、美術を家具や建材として見直す視点を与えてくれる。襖絵といえば、岡本秀の《複数の真理とその二次的な利用》は、襖と画中画と遠近法を巧みに掛け合わせて位相空間を現出させている。また、支持体に透明アクリル板を使った者が2人いて、武田竜真はパースがついたような変形アクリル板に古典的な花柄を描き、薬師川千晴はアクリル板の両面にやはり花柄のようなタッチの絵具を載せている。透明板は両面使えるため絵画の可能性を広げてくれるかもしれない。でもなんでアクリル板に油彩なのか。アクリル板ならアクリル絵具のほうがふさわしいし、油彩なら不便でもガラス板を使うべきではないか、と思ってしまう。

真っ当(?)な絵画にも見るべき作品は多い。薄塗りの今井麗の《SUMMIT》は一見さわやかでじつは不気味な印象を残し、逆に絵具を何センチも盛り上げた水戸部七絵の2点はそれだけでうっとうしいほど存在感を発揮する。設楽陸、永畑智大、弓指寛治の3人はいずれもゴテゴテとにぎやかに画面を埋め、時代や世相を反映させて見応えがある。もう1人、ジンバブウェ生まれの吉國元の《来者たち》は、紙に色鉛筆で描いた33点セットだけど、不思議な求心力を備えていて注目した。

2021/03/30(火)(村田真)

島村恵美写真展「ねこがいる」

会期:2021/03/18~2021/03/29

オリンパスギャラリー東京[東京都]

ねこの写真。当たり前だが、興味ある人には興味あるけど、興味ない人には興味ないだろうね。ぼくは興味ないけど、事情があって行ってみたらおもしろかった。だって、「ねこがいる」という写真展なのに風景写真ばかりで、肝心のねこが見当たらにゃいんだもん。なかには風景のど真ん中にねこが鎮座している写真もあるが、大半の写真にはねこが見つからない。どこに「ねこがいる」と訝りながらよく見ると、画面の端っこに小さく写っていたりする。木陰に隠れていたり、軒先から顔だけ出していたり、ビニールシート越しにこちらを見ていたり、箱の中で昼寝していたり、完全に風景に溶け込んでいる。A3伸(312×439mm)のゴチャゴチャした雑踏の写真に、わずか1センチ足らずの大きさで紛れているのだから、本気で探さなければ見つからない。こうなると作者の術中にはまったも同然、1点1点、画面を隅から隅まで見ていくことになる。またそれだけの凝視に耐える「風景写真」でもあるのだ。

難点は、クイズと同じで、いちど発見したら「ゲームオーバー」、2度と見ないこと。と思ったら、よくよく見るともう1匹見つかったりする。なんだ2匹いたのか、と思ったら3匹も4匹も見つかったりするから油断ならない。二度見三度見必至、こうして画面を隈なく鑑賞せざるをえなくなるのだ。別にねこだけでなく犬にも人にも飛行機にも応用できそうだが、やっぱりなんにでも化ける変幻自在なねこがいちばんだにゃん。

2021/03/28(日)(村田真)

ヒコーキと美術

会期:2021/02/06~2021/04/11

横須賀美術館[神奈川県]

墓参りのついでに横須賀美術館に寄ったら、こんな展覧会をやっていた。横須賀といえば「海軍」「軍港」のイメージが強く、ヒコーキよりフネだろうとも思うが、「フネと美術」だったら意外性がないから行かなかったでしょうね。練馬区立美術館でやってる「電線絵画」と同じで、やっぱり「ヒコーキと美術」というミスマッチが目を引くのだ。試しにこの美術館の前に立つと、浦賀水道を行き来するおびただしい数の船舶が見えるが、少し視線を上げると、遠く羽田空港を発着する飛行機が目に入ってくる。おそらくコロナ以前はもっとひっきりなしに飛び交っていただろう。それだけではない。横須賀市北部の追浜は海軍航空発祥の地であり、ライト兄弟の発明から10年もたたない1912年に水上機の初飛行が行なわれたという。意外にも、横須賀は飛行機とも縁が深かったのだ。

なるほど、横須賀と飛行機の関係はわかったが、飛行機と美術の関係はそんなに深くないんじゃないか。だいたい飛行機が飛び始めた20世紀初頭から美術は抽象度を増していくので、飛行機を表現した美術というのは船を描いた絵よりもケタ違いに少ないはず。なにがあったっけと思い出しても、レオナルドの素描はさておき、イタリア未来派はスピードを礼讃している割に自動車止まりだし、古賀春江が描いたのは飛行船だっけ? そういやパナマレンコも飛行船をつくってたな、程度。とても展覧会を組み立てられるほど作品が思いつかない。と思って入ってみたらびっくり。戦前、恩地孝四郎が飛行機に乗せてもらった体験を描いた版画集『飛行官能』をはじめ、戦闘機をあしらった日本工房によるグラフィックデザイン、戦費調達のためのポスターなどが続き、作戦記録画の展示となる。そうか、戦争画があった。

新井勝利の「航空母艦上に於ける整備作業」3部作をはじめ、向井潤吉《影(蘇州上空)》、清水登之《江南戦場俯瞰》、佐藤敬《クラークフィールド攻撃》、石川寅治《南太平洋海戦》など、戦闘機や空爆シーンを描いた戦争画が10点以上。こんなところでこんなにたくさんの戦争画と再会するとは思わなかった。圧巻は、機体が半透明の戦闘機をほぼ実物大に描いた川端龍子の《香炉峰》、そして、東京美術学校図案部の卒業制作として制作された久保克彦の「図案対象(5点組)」だ。久保はこれを完成させてから陸軍に入隊し、中国に出征して戦死した。中央の大画面には撃墜されるイギリス軍のスピットファイアーが大きく描かれている。これは作戦記録画ではないが、広い意味で戦争画に含まれる。

戦後では、特攻隊に配属された経験を持つ池田龍雄の《僕らを傷つけたもの 1945年の記憶》、飛行機や蒸気機関車などを偏愛する中村宏の《砂川五番》《B727》《プロペラ》などが並ぶ。最後は横須賀で開発された日本初のロケット戦闘機「秋水」の紹介で、八谷和彦の企画した《秋水AR》も公開している。飛行機といってもスピード感や快適性といった近代的なテクノロジー賛歌ではなく、戦闘機、空襲、基地闘争など負の面を強調している点に共感を覚えた。今度はぜひ「海軍と美術」をやってほしい。

2021/03/14(日)(村田真)

MR.BRAINWASH EXHIBITION 「LIFE IS BEAUTIFUL」

会期:2021/02/27~2021/03/15

PARCO MUSEUM TOKYO[東京都]

これは愉快。アート関係者ならバカウケするか、腹を立てるかのどちらかだろう。ぼくはもちろん喜んでしまった。ミスター・ブレインウォッシュとは、バンクシーの映画『イグジット・スルー・ザ・ギフトショップ』の主人公で、もともと本人(ティエリー・グウェッタ)は趣味のヴィデオでグラフィティアーティストの追っかけをしていたのだが、バンクシーとの出会いをきっかけに自分でグラフィティを始めることになり、ブレインウォッシュ(洗脳?)という名の売れっ子アーティストになってしまった(仕立て上げられた?)人物。つまりミイラ捕りがミイラになったというウソみたいな話で、それをバンクシーが映画化したってわけ。この映画、どこまでがリアルでどこからヤラセなのか判断がつきかねるが、こうして本当に展覧会を開くくらいだから、ミスター・ブレインウォッシュが実在することは確かだろう。もっともアート業界全体がある意味ヤラセみたいなもんだけどね。

作品そのものもまさにヤラセというか、どのようにつくればスノッブなアートピープルにウケる(売れる)か計算したうえで制作しているのがわかる。現代アートでウケる要素というと、アーティストでいえばポロック、ウォーホル、ジェフ・クーンズ、バンクシーら、手法でいえばドリッピングの飛沫や滴り、シルクスクリーン、ステンシルなど、アイコンでいえばマリリン・モンロー、エルヴィス・プレスリー、アメリカンコミックのヒーローたち。これらを組み合わせ、織り混ぜて次々と「売り絵」を量産していく。たとえば、額縁入りの複製絵画にバスキアやバンクシーの絵を描き加えたり、マリリンの顔をレコードの破片で構成したり、落書きだらけの画面の上にネオンで「life is beautiful」と書いたり。基本的にはバンクシーの路線上に乗っているが、バンクシーとの違いは「ライフ・イズ・ビューティフル」というコピーに象徴されるように、呆れるほど楽天的なこと。それだけに飽きられるのも早いだろうし、時代の徒花であることは間違いない。それにしてもここまで恥ずかしげもなく媚び、パクリ、売り込む姿勢には、呆れを通り越して畏敬の念さえ抱く。もはやあっぱれ!

2021/03/10(水)(村田真)

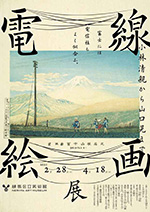

電線絵画展─小林清親から山口晃まで─

会期:2021/02/28~2021/04/18

練馬区立美術館[東京都]

「電線絵画」とはなんと刺激的なタイトルか。聞いた瞬間から見に行きたくなった。電線という近代的なテクノロジーとアナログな美術とのミスマッチな組み合わせがまず目を引く。しかも「電線絵画」には「日本独特の」というニュアンスが入るうえ、近年都心ではほとんど見かけなくなったことからレトロな響きも感じられる。もう見る前からタイトルだけで勝ったも同然の企画展。

最初の作品は、黒船来航の翌年1854年に描かれた《ペリー献上電信機実験当時の写生画》。題名どおり、ペリーが2度目に来日したとき横浜で電線を張って実験した光景を、警固に当たった松代藩士の樋畑翁輔が密かにスケッチしたものだという。おそらく関内だろう、沖に黒船が停泊し、手前に電柱と電線が見える。その次は20年の年月を経て電線が実用化されてから、小林清親が描いた《東京五大橋之一 両国真景》や《常盤橋内紙幣寮之図》など一連の東京風景となる。清親の浮世絵は何度も目にしたはずだが、近代的な橋や洋風建築、それとは裏腹のチョンマゲ姿の大衆ばかりに気をとられて電線が目に入らなかったなあ。新橋―横浜間を走る蒸気機関車を描いた《高輪牛町朧月景》では、線路に並行して電線が張られているため、まるで「電車」を予言しているかのようだ。また、落合芳幾の《東京日日新聞 第百十一号》は相撲の興行先で火事に遭い、2人の力士が命がけで電柱を守った話を描いた錦絵だが、画面中央にドーンと屹立する電柱がまるでペニスに見えてならない。

電線は西洋から輸入された近代の産物だから、浮世絵より洋画にたくさん登場するだろうと思ったら、そうでもなさそうだ。明治期のものでは五姓田義松の《横浜亀ノ橋通》、高橋由一の《山形市街図》など数えるほどしか展示されていない。浮世絵が卑近な時事ネタを扱うことで維新後も生き残ったのに対し、洋画は西洋の古典絵画のごとく普遍的な美を求めようとしたから、電線は省かれたのかもしれない。たとえば、有名な岸田劉生の《道路と土手と塀(切通之写生)》には電線も電柱も描かれていないが、画面下を横切る2本の黒い線が電柱の影であることは、別の角度から描いた同じ場所の絵からわかる(本展には後者のみ出品)。もちろん前者が重文に指定されたのは電柱が描かれていなかったから、というわけではないだろうけど、電線や電柱が描かれていたらずいぶん違った印象になったはず。

いずれにせよ、電線は普遍的な美からは「邪魔」な「うるさい」存在とみなされたことは確かだろう。でも逆に、日本の猥雑な都市風景をリアルに描こうとすれば、電線は必要不可欠なモチーフとなる。山脇信徳、小絲源太郎、佐伯祐三らの電線を画面に入れた油絵には、パリでもロンドンでもない東京ならではの雑駁な空気感が漂っている。そして戦後になると、まさに「電線絵画」としかいいようのない朝井閑右衛門の「電線風景」シリーズに行き着く。アトリエの窓から見える鉄道架線や電線の交錯する風景を描いたもので、まるで電線上を流れる電流を視覚化したような不気味な光景になっている。現代では、昭和レトロな漫画『趣都』の「電柱でござる!」の巻を出品した山口晃にトドメを刺すが、その山口は電線や電柱は風景の「邪魔物」ではなく、むしろ電線・電柱なくして日本の風景は成立しないとまでいうのだ。電線だけで近代日本の風景画史を綴った好企画。

2021/03/05(金)(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)