artscapeレビュー

村田真のレビュー/プレビュー

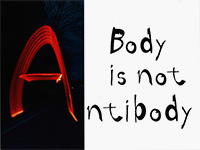

竹内公太「Body is not Antibody」

会期:2020/07/18~2020/08/15

SNOW Contemporary[東京都]

DMを見ると、拙い文字で「Body is not Antibody」と書かれていて、Aの部分だけ手に持った明かりを動かして撮った「光跡写真」であることがわかる。会場に赴くと、この光跡写真に基づいて制作したフォントが並んでいる。竹内は昨年から福島県の帰還困難区域で警備員の仕事につき、交通整理のために赤く光る誘導棒を振っていたが、これで空にアルファベットを書いて長時間露光で撮影し、フォントをつくったという。バイト中その場にあるものから次の作品を発想し、制作までしてしまうという、これぞアーティストの鑑。

反対側の壁には、このフォントで作成した人の形を貼っている。これは、トマス・ホッブスの『リヴァイアサン』の表紙に描かれた巨大な王様の輪郭を抜き出して、フォントで埋めたもの。もともと表紙には王様の上半身が無数の人民の集合体として描かれており、それがフォントに置き換えられたかたちだ。竹内によれば、人民は国家が危機に瀕したとき、国という身体を外敵・異物から守るため自ら「抗体(antibody)」になるという。つまり相手が戦争であれ震災であれ新型コロナウイルスであれ、人民が同じ方向を向いて抗体となり、国家の免疫システムとして起動するというわけだ。ちなみにこの王様は王冠(コロナ)を被っている。

しかし、「Body is not Antibody」というタイトルは「身体は抗体ではない」、つまり自分の身体は国家に尽くす抗体ではないと否定する。では、自分の身体とはなんなのか。竹内は、ひとつの答えとして「エイリアン(部外者)」、とりわけ、もともと異物だったのに身体の一部と化してしまったミトコンドリアを例に挙げる……。こなれていない部分はあるものの、きわめて刺激的な見立てではないか。

2020/08/13(木)(村田真)

内藤コレクション展II「中世からルネサンスの写本 祈りと絵」

会期:2020/06/18~2020/08/23

国立西洋美術館 版画素描展示室[東京都]

写本コレクターの内藤裕史氏が集め、美術館に寄贈した写本リーフの一部を公開。『コレクションへの道のり』というパンフレットによると、内藤氏は40年ほど前、パリの古本屋で1枚ずつバラ売りされていた写本の美しさに惹かれてコレクションを始めたという。1冊の完本ではなく1枚ずつ購入したのは、そのほうがはるかに安いというだけでなく、本のかたちでは1枚1枚見ることができないからだ。つまり内藤氏は写本を美術作品として鑑賞の対象にしたかったのだ。

中世からルネサンス初期にかけて絵画の主流はフレスコ画、つまり「不動産美術」であった。もちろん彩飾写本のような「動産美術」もあったが、印刷本と違って数が少ないうえ、サイズも小さく、修道院や王侯貴族の邸宅に秘匿されて限られた人しか触れることができず、しかも閉(綴)じられ、鍵をかけられていることもあるため、見ることすらかなわなかった。さらに彩飾を施した作者も匿名だし、所蔵先も美術館より図書館や博物館のほうが多いので、美術の主流にはなりえなかったのだ。とりわけ実物を見る機会がほとんどなかった日本では、彩飾写本は美術史から省かれてしまっている。でも実際に見てみれば、なにより色彩の美しさに惹かれる人も多いはず。

1枚(リーフ)ごとに額装された写本は思った以上に小さく、絵も文字も限界に近いまで細密に書かれている。その大半は、日々決められた時間に朗読する祈祷文などが書かれた「時禱書」と呼ばれるもので、それまでの修道院で書かれ、修道士しか読むことのできなかった宗教書と違って、家庭用または個人用の小型本だった。なかでも有名なのは『ベリー公のいとも豪華なる時禱書』だが、あれほど豪華ではないものの、注文主は王侯貴族や裕福な市民だったため、彼らの趣味を反映して華麗な装飾が施されているものが多い。アルファベットも細かいながら、1字1字がピンと立っている。これは惹かれるのがわかるなあ。

2020/08/07(金)(村田真)

画廊からの発言 新世代への視点2020

会期:2020/07/27~2020/08/08

ギャラリー58+コバヤシ画廊+ギャラリーQ+ギャラリイK+ギャルリー東京ユマニテ+ギャラリーなつか+GALERIE SOL+藍画廊[東京都]

1993年の初回は10画廊が参加し、タイトルも「10画廊からの発言」となっていたが、第10回から11-12軒に増え、第17回で最大の13軒を記録。しかし21回めを迎える今年は8軒に減った。そのうち、初回から参加しているのは4軒のみ。寂しいけど、栄枯盛衰は世の習い。なにより猛暑の真夏に行なわれるから、見るほうとしては少ないほうが身体のためにはいい。

今年は絵画が版画も含めて6人もいた。初期のころは笠原恵実子や高柳恵理や藤浩志ら立体やインスタレーションが多かったので、隔世の感がある。しかも今回、6人中3人が下地を塗って和紙を貼ってその上に描いたり、描いた上に和紙を貼るといった重層的な画面づくりをしている。川名晴郎(ギャラリーなつか)、黒宮菜菜(コバヤシ画廊)、小野木亜美(ギャラリー58)だ。レイヤーとしての効果を得るために和紙を用いたのだろうが、そのため色彩がくすんで日本画のように見える(川名は日本画出身だが、黒宮と小野木は洋画出身)。こういうのがいまどきの流行なのか。

だから逆に、カサハラメイ(ギャルリー東京ユマニテ)のストレートな抽象画が新鮮に映った。その作品は、すべて正方形の画面にどこからか抽出した直線や曲線を引き、3色でフラットに塗り分けるというストイックな方法で制作される。なんか昔どこかで見たことがあるような。その意味で新鮮に映ったというより、懐かしさを覚えたといったほうがいいかもしれない。たとえは悪いが、周回遅れのランナーが一瞬トップに立ったみたいな。

あと2点、今年特筆すべきは、男性作家が2人しかいないことと、外国人が2人もいたこと。同じ2人だが、もちろん前者は少ない、後者は多いという意味で。この傾向はますます拍車がかかり、いずれ外国人の女性作家ばかりになる可能性もある。それはそれで楽しみだ。外国人は、香港出身の雷康寧(ルイ・ホンネイ/ギャラリイK)と、韓国出身の金昭希(キム・ソヒ/ギャラリーQ)。雷は、鳥やヘビや人間などさまざまな生物が混ざり合った妖怪みたいな異形の彫刻を丁寧につくっている。金は、段ボール箱に台所、バスルーム、寝室など日常の場面を収めるように絵に描くほか、マスクをテーマにした版画も出品。2人とも日本の美大で学んだせいか、発想や技巧は日本人とほとんど変わらない。もはや性差や国別で作品は判断できないし、する必要もない。

公式サイト:http://www.galleryq.info/news/news_newgeneration2020.html

2020/08/05(水)(村田真)

STARS展:現代美術のスターたち―日本から世界へ

会期:2020/07/31~2021/01/03

森美術館[東京都]

「STARS」ってタイトルがスゴイ。「SARS」や「STAR WARS」じゃあるまいし。おまけにサブタイトルにも「スター」がダメ押しのように出てくる。現代美術のオールスターか? 出品作家を見ると、草間彌生、李禹煥、杉本博司、宮島達男、奈良美智、村上隆の面々。なかには人物的にも作品的にも「スター」と呼ぶにはいささか華々しさに欠ける人もいるけど、彼らがいまの日本で最高峰のアーティストたちであることは間違いない。

トップは村上隆。会場に入ると、まず《Ko²ちゃん(プロジェクトKo²)》が出迎えてくれるのだが、その背後からとんでもないものが顔をのぞかせる。高さ5メートル、幅20メートルを超す巨大絵画《チェリーブロッサム フジヤマ JAPAN》だ。画面中央に目と口のある富士山がデーンと居座り、両側に満開の桜、空にも桜花が舞っている。日本の象徴であり、ゆえに日本画の最重要モチーフでもある富士と桜を、ここまであからさまにポップ化してしまうとは! その対面には花だらけの巨大絵画《ポップアップフラワー》、床には2体の「阿吽像」、奥には約16億円で落札されて話題になった等身大フィギュア《マイ・ロンサム・カウボーイ》と《ヒロポン》、手前には拍子抜けするほど軽快な映像《原発を見にいくよ》を展示している。村上は見る者を裏切らない。いつも期待以上のものを見せて楽しませてくれる。

打って変わって静寂な空気が漂うのは、大先輩の李禹煥の部屋。砂利を敷いた床と壁を白く統一したなかに、立体2点と絵画2点のみの展示。ガラス板の上に大きな石を置いて割った《関係項》は、もの派全盛期の代表作のひとつで、スケールアップしての再登場だ。初期から現在まで半世紀以上一貫した制作を続けながら、それを最小限の作品で簡潔に見せている。その李以上に一貫した制作を続けているのが草間彌生だ。李とは反対に絵画、オブジェ、ミラールームなど10点以上をつぎ込んでにぎやかだが、あれもこれもと欲ばりすぎて焦点が定まらない。70年におよぶ草間の多彩な創作活動を見せるには今回のスペースは狭すぎた。

次の宮島達男は、再び静寂の世界。なるほど、一部屋ごとに静と動、明と暗を入れ替えているのがわかる。宮島は、浅く水を張ったプールの水面下に、無数の青と緑の光を点滅させた。東日本大震災の犠牲者の鎮魂と、震災の記憶の継承を願うインスタレーション《「時の海―東北」プロジェクト(2020 東京)》だ。水面下に輝く光は、生命を暗示するデジタルカウンターの数字で、カウントの速さは被災地の人たちに決めてもらったという。いわゆる住民参加型のソーシャリー・エンゲイジド・アートだが、これほど真剣に生と死に向き合うアートもないだろう。同展のなかでは異色の作品。

レコードジャケットやCD、マンガ、雑誌、人形などを並べたのは奈良美智。これらは奈良の少年時代を形成したものたちだ。次の部屋では、屋根に月の顔を載せた小さな小屋、少女を描いたドローイングやペインティングなど、メルヘンチックともいえそうな奈良ワールドが展開する。肩肘張らない自然体の姿勢だ。と思ったら、再び静かなモノクロームの作品が目に入ってくる。杉本博司の「ジオラマ」シリーズからの1点と、「海景」シリーズから派生した3点は、日常から乖離した別世界を開示する。そして最後の部屋で、杉本のライフワーク「江之浦測候所」を写した映像が流される。どんな壮大な宇宙論が展開されるのかと思ったら、趣味の作庭についてウンチクを垂れるオヤジみたいな語り口で、肩透かしを食らう。意外というより、むしろ杉本らしい巧みなプレゼンテーションというべきだ。

こうして見てくると、「現代美術のスター」といっても6人6様、作品の違いはもちろん、アートに対する考え方も展覧会に対する姿勢も異なっていることがわかる。そもそも、なんでこの6人なのか? だいたい「スター」の前に「往年の」とつけたくなるほど年齢層が高い。90代の草間を筆頭に、李80代、杉本70代、宮島と奈良が60代、いちばん若い村上も50代後半だからね。もっと若くてフレッシュなアーティストはいないのか。おそらく作家の選択基準は、サブタイトルの最後の「日本から世界へ」にあるだろう。つまり国内だけでなく、海外でも評価されているアーティストであることだ。じつはこれが明治以来の日本の美術にとって最大の関門だったのだ。

その前に、李と草間の展示室に挟まれた「アーカイブ展示」というコーナーについて触れたい。「その1」は、6作家それぞれの画集やカタログ、掲載誌などを展示し、「その2」では、1950年以降に海外で開かれた日本の現代美術展をまとめている。「その1」を見ると、さすがに6人とも予想以上にたくさんの展覧会を開いていることがわかる。しかもその半分くらいは海外のもの。これを目にすれば、なぜ彼らが「スター」と呼ばれるのかが納得できる(でも森村泰昌、川俣正、大竹伸朗あたりも同じくらいやってるけど)。

「その2」はさらに興味深い。ざっと数えたところ、海外での日本の現代美術展は、50年代が2本、60年代が3本、70年代が4本しかないのに、80年代には一気に11本に増え、うち89年と90年の2年間に7本と集中しているのだ。以後90年代8本、00年代13本、10年代9本とほぼ安定している。1989-90年はいうまでもなくバブル絶頂期で、世界を席巻する日本経済に引っ張られるように現代美術にも注目が集まった時期。これにより世界へのハードルは少し低くなり、宮島以降の世代はこの時流に乗ることができた(村上は自ら時流をつくることもした)。しかし草間、李、杉本はそれ以前にデビューしていたため、世界的評価を得るまでにタイムラグがあり、そのあいだに逆風が吹いたり、不遇な時代もあったのだ。なんとなく彼らにルサンチマンを感じるのはそのせいかもしれない。芸能界と違って、現代美術のスターは1日にしてならず、なのだ。

2020/07/30(木)(村田真)

日産アートアワード2020

会期:2020/08/01~2020/09/22

ニッサン パビリオン[神奈川県]

2013年より隔年で行なわれてきた「日産アートアワード」のファイナリストによる新作展。4回めの今回は1年遅れての開催となった。これまでの3回はBankARTが使ってきた日本郵船の海岸通倉庫を会場にしていたが、建物自体が再開発で消滅したため、場所探しに手間どったのかもしれない。今回の会場は、みなとみらいの一画に仮設されたニッサンパビリオン。もともと自動車のショールームとして建てられたらしく、展示は片隅の目立たない場所で行なわれた。

今年のファイナリストは風間サチコ、三原聡一郎、土屋信子、和田永、潘逸舟の5人。1回め8人、2回め7人、3回め5人と徐々に減っているが、日産の業績と関係あるんだろうか。風間は東京オリンピックに合わせて制作した超巨大作品《ディスリンピック2680》をはじめ、風刺を効かせた木版画を出品。三原は床と天井に設置した装置により水の三様態を可視化し、土屋はFRP、ビニールチューブ、金属板などを組み合わせたインスタレーションを見せている。和田は世界の人たちに中古の家電で楽器をつくってもらうプロジェクトを紹介し、潘は床に銀のシートに包まれた大きな消波ブロックを置き、整備員姿の本人が海の波を制止しようとする映像を流している。

いや、みんな悪くはないんだけど、昨年わざわざヴェネツィアで国際審査員が選出したファイナリストがこれかよ……との思いがなくもない。なんか華がないというか、色気がないというか。実際、作品に色味がほとんどないし、見ているうちに暗くなってくる作品が多い。ほかにもっと華々しいアーティストはいなかったんだろうか。強いて華があるといえば、土屋のインスタレーションと風間の木版画くらい。特に風間はモノクロームだけど、うわべだけの華やかさを批判するストレートな絵柄が実に華やか。《ディスリンピック2680》もいいが、原発批判の《PAVILION―白い巨象(もんじゅ)館》と、クルマ社会批判の《PAVILION―地球のおなら館》が秀逸だ。よくニッサンパビリオンで展示させてくれたもんだと感心する。

2020/07/28(火)(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)