artscapeレビュー

五十嵐太郎のレビュー/プレビュー

シアターコモンズ’21

[東京都]

昨年はシアターコモンズのプログラムに参加したのを最後に、コロナ禍によってかなりの期間、観劇する機会が失われた。そうすると、パフォーミング・アーツをめぐる状況が変わってから丸1年たったわけである(ちなみに、初めてマスクをつけて展覧会に行ったのは、昨年2月の「第12回恵比寿映像祭」だった)。前回もVRによる小泉明郎の『縛られたプロメテウス』や、壇上の二人が発話しないジルケ・ユイスマンス&ハネス・デレーレの『快適な島』など、すでにポストコロナを予感させる作品はあったが、今回は社会の動向を見すえたうえで、VRやARを本格的に活用した作品を用意しながら、新しい可能性に挑戦していた。

以下、空間に着目して、体験した作品をまとめておく。ツァイ・ミンリャン『蘭若寺(らんにゃじ)の住人』は、六本木のビルで椅子に座って、HMDを装着し、VR映像の空間に没入する。病の男が佇む廃墟の美を彩るのは、水と光と緑だ。本作を演劇の延長と捉えるなら、壁はあっても、普通の舞台なら、見えない/つくらない天井の染みを自由に眺められるのが興味深い。

スザンネ・ケネディほか『I AM(VR)』も、完全なVRの映像だが、少しだけ体を動かすことができる。最初の閉鎖的な空間から、どんどん世界が広がり、かなり没入感の高い体験だった。あえてゲーム的な空間を創造したようだが、ここまでできるなら、建築、インテリア、ランドスケープのデザインをもっと洗練させる余地があるのではないか。

一方で、中村佑子『サスペンデッド』は、東京ドイツ文化センターに付設された家の中を歩き、病の親をもつ子供を主題とするAR映像を体験する。各部屋で実際に窓から光が差し込み、影が揺れるのだが、それと仮想の映像スクリーン(=もうひとつの窓)の共存が印象的だった。この効果は、晴れた日の昼頃がベストかもれない。

そしてもっともハイブリッドな作品だったのは、小泉明郎『解放されたプロメテウス』である。これはAR(横たわる仮想のベトナム人が5名出現)と、VR(それぞれが実際に見た夢の世界への没入)が切り替わるタイプの体験を味わう。一部の場面では、会場がSHIBAURA HOUSE 5階のガラス張り空間であることも効果的だった。さらに、帰りにもらうプリントのQRコードから、動画「もう一つの夢」にアクセスし、鑑賞するまでが小泉の作品と考えるべきだろう。別の視点から、自らの体験を振り返ることになるからだ。

ところで、新橋エリアで開催された高山明による「光のない。─エピローグ?」は、ラジオというアナログなメディアを使いながら、個別にセルフツアーによって、街に埋め込んだ福島と重なる場をたどるという意味で、実は三密を回避し、もともとポスト・コロナにもぴったりの上演の形式だったのは興味深い。むろん、これはコロナ以前から実践していたものだが、コロナ禍によって、ポスト・シアターの意味が鮮明になったと言えるかもしれない。なお、詩の朗読を聴くために耳は奪われるものの、視覚は解放されているので、せんだいスクール・オブ・デザインのスロー・ウォークのように、普段はじっくり見ないビルの細部も思わず観察することになった。改めて、電線と配線の多いことに気づかされるが、これらも本作がテーマとしていた東京電力が供給する電気が、こうした街の風景をもたらしている。

公式サイト:https://theatercommons.tokyo/

2021/02/11(木)(五十嵐太郎)

TPAM ホー・ツーニェン『Voice of Void』/アイサ・ホクソン『Manila Zoo』ほか

会期:2021/02/06~2021/02/14

[神奈川県]

今年のTPAM(国際舞台芸術ミーティング in 横浜)は、当然ながら、コロナ禍における舞台芸術のあり方を探るプログラムが目立った。言い方を変えると、オンライン、もしくはヴァーチュアル・リアリティをいかに導入するか、である。もちろん、すでにテクノロジーの進化によって、こうした兆候がなかったわけではないが、今回は一気に加速した、いや、せざるをえなかった。

ホー・ツーニェンの『Voice of Void』は、形式的には4人で参加するものだが、相互のインタラクションはなく、また演者はいない。ゴーグルを装着して、リアルな畳の上で動くと、世界が切り替わる。すなわち、じっと静止していると、SF的な空間の広がりをもつ座禅室/少し動くと、茶室における京都学派の座談会/立ち上がると、モビルスーツが漂う空中/寝そべると、監獄という4つの空間だ。初日に体験したせいか、機材の設定トラブルが続き、何度かゴーグルを装着し、おかげで付け方が上手くなったのだが、おそらく、この技術の未来は、舞台の内部に入り込む体験だろう。

さて、6年前にポールダンスを観たアイサ・ホクソンの『Manila Zoo(ワーク・イン・パンデミック)』はKAAT 神奈川芸術劇場で観劇したが、やはりホストをのぞくと、そこに生の演者はいない。それぞれの個室で動物を演じるフィリピン人のダンサー陣の映像、ならびにドイツの電子音楽をリアルタイムで横浜に配信し、大きな画面で観るからだ。コロナ禍ゆえに、家にこもる人間と檻の中の動物が重なり、さらにきちんと機能しない政治への怒りが表明される。もちろん、ただ鑑賞するだけなら、あらかじめ録画された映像を流せばよい。だが、ダンサーが激しい運動を続けた後の休息をかねて、会場のホストと観客を交えたインタラクティブな演出(質問タイム、記念写真、アクション、照明など)が挿入される。そのとき、これが遠い場所だけれども、同時進行のライブであることを痛感した。

ほかのTPAMのプログラムでは、オンライン配信によって、谷賢一(DULL-COLORED POP)の福島三部作を鑑賞した。原発誘致前夜の「反対しなかったな/日本の原発は安全です/寝た子は正しく起こせ」など、各パートにおいて、印象的な言葉が突き刺さり、国外や記憶が薄れる未来に対して意義をもつ作品である。だが、家にいながら画面に向かうだけの視聴だと、途中で映像が止まったり、集中力が散漫になりやすい。以前、第一部の『1961年:夜に昇る太陽』のみは、駒場の小劇場で鑑賞していたが、やはり生で観たい作品だった。

ホー・ツーニェン『Voice of Void』

公式サイト: https://www.tpam.or.jp/program/2021/?program=voice-of-void

会期:2021/01/24〜2021/02/06

会場:BankART Temporary

アイサ・ホクソン『Manila Zoo(ワーク・イン・パンデミック)』

公式サイト: https://www.tpam.or.jp/program/2021/?program=manila-zoo

会期:2021/02/09〜2021/02/11

会場: KAAT神奈川芸術劇場

2021/02/09(火)(五十嵐太郎)

神奈川の新しい大学建築

[神奈川県]

数年前、BCS賞の審査員を担当したときに気づいたのが、大学の施設に力作が多いことである。なぜか。公共施設は、炎上を避けるべく、コストを抑えながら、つくることが求められる。また商業施設も、話題のプロジェクトはあるが、バブル期に比べると、やはり冒険がなく、また海外の同じビルディングタイプと比べて、おとなしい。そうした状況にもかかわらず、少子化の時代において、学生を獲得することを考えて、特に私立大学は新しい施設に力を入れているのではないかと思われた。実際、学生が見学に訪れるオープンキャンパスにて、魅力的な空間は効果を発揮するだろう。最近、神奈川県に登場したすぐれた大学建築を2つ続けて見学する機会を得た。

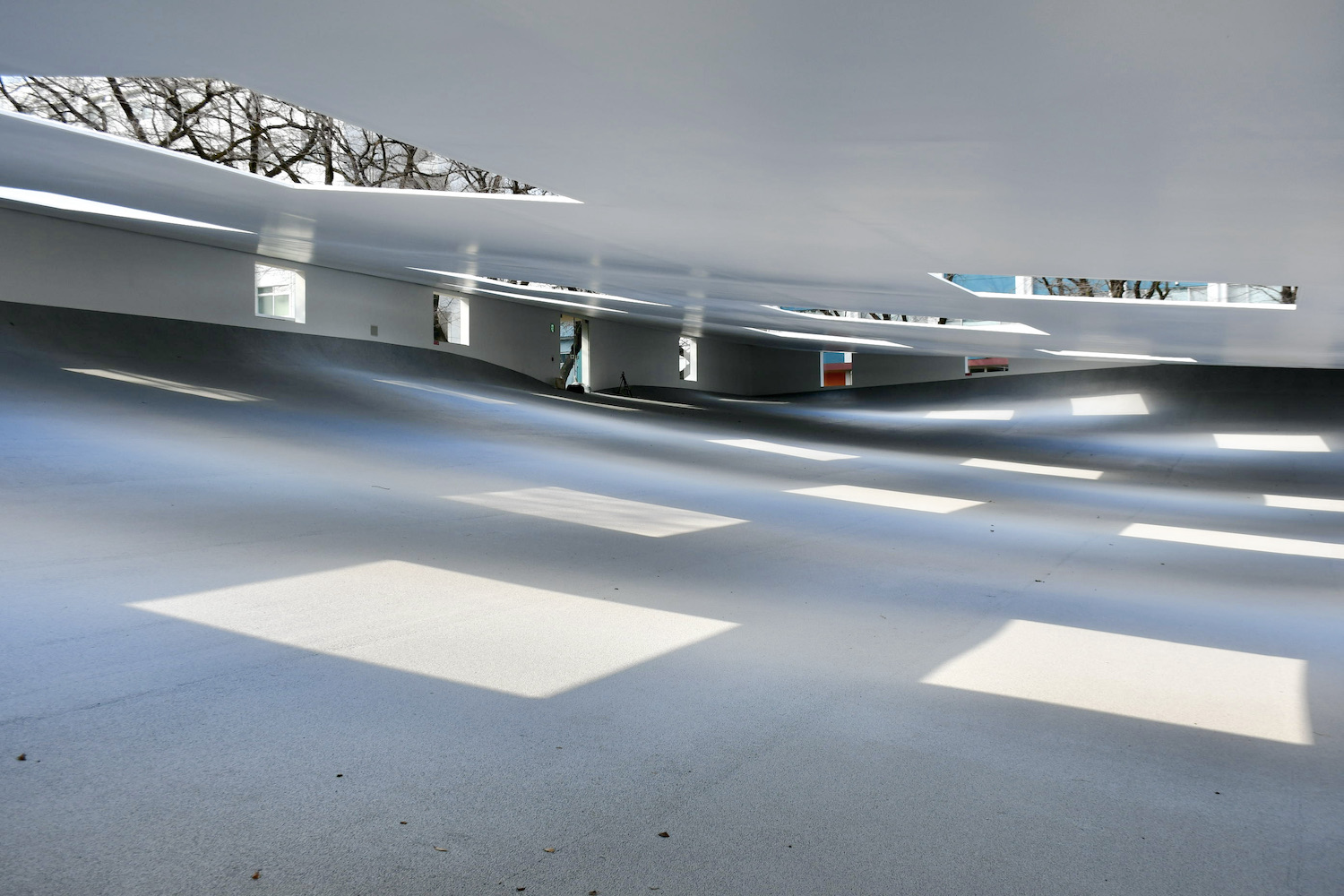

ひとつは春にオープンする石上純也の 《神奈川工科大学KAIT広場》である。これはデビュー作がいきなり日本建築学会賞(作品)に輝いた《KAIT工房》(2008)のすぐ背後につくられた。《KAIT広場》のプロジェクト自体は、筆者の記憶によれば、2008年の豊田市美術館での個展「建築のあたらしい大きさ」において、すでに紹介されていたが(当時は「カフェ」だった)、なかなか着工せず、いつになったら完成するのだろうと思っていたが、それがついに完成したのである。おそらく、公共建築ならば、年度単位の予算執行などを考えると、こんなに待たされないだろう。ともあれ、土木的なスパンと身体・微細なスケールのありえない共存、光のうつろいを増幅する開口部など、再び奇跡的な空間が誕生した。見えない部分に錘を埋めるといった構造は、《テーブル》(2005)でも試みられていたが、《KAIT広場》はさらに大胆なデザインを展開している(なお、空間の詳細は、筆者が寄稿した『毎日新聞』2月17日夕刊を参照されたい)。

《KAIT広場》の内部。無数の開口部から光が差し込んでくる

天井と床が湾曲した《KAIT広場》内部では、遠くの人物の上半身が見えないこともある

《KAIT広場》の屋根部分。ランダムに配された矩形の開口部が見える

オープンから12年後の《KAIT工房》

オンデザイン(萬玉直子+西田司ほか)による《まちのような国際学生寮(神奈川大学新国際学生寮・栗田谷アカデメイア)》(2019)は、住宅街にあるため、外部への表出は控えめとし、その内部に驚くべき共有空間を創造した。「ポット」と命名された小さな居場所が階段の踊り場に設けられ、吹き抜けのあちこちに浮かぶ。またポットはすべて用途やデザインが異なり、圧倒的な多様性を実現するための設計も施工も大変だったと思われる。個室の面積は絞られているから、必然的に学生の出会いを誘発するだろう。

《神奈川大学新国際学生寮》外観

《神奈川大学新国際学生寮》内部に設置された「ポット」

《神奈川大学新国際学生寮》の吹き抜けと「ポット」

さて、歩くごとに様々なシーンが展開することに感銘を受け、現地で多くの写真を撮影したのだが、後で確認すると、なかなか写真で表現するのが難しい建築であることに気づいた。どの写真も、実際に見たときの印象の方がよい。《KAIT広場》は、刻々と表情が変化し、いつどのように撮っても絵になるフォトジェニックな空間だが、《新国際学生寮》の場合は、また別の撮影技術が必要なのだろう。

2021/02/08(月)(五十嵐太郎)

宮島口旅客ターミナルと尾道駅

[広島県]

広島の建築とミュージアムをまわった。広島駅も大々的な改修中、ならびに駅ビルの建て替え工事を行なっていたが、ツーリズムやインバウンドを意識して、交通関係の新しい施設が登場している。乾久美子が設計した《宮島口旅客ターミナル》(2020)は、あいにくコロナ禍のために、商業関係のエリアはほとんど休業中だった。もっとも、緩やかに傾斜する大きな屋根と、白い柱のリズムと、小分けにしたボックス群のプロポーションと構成が、建築の特徴となっており、ひと気が少なくても空間は凛としている。屋根の下は、中央を走るトップライトから光が落ち、明るい半屋外の空間であり、遠くに海も見える。さらにフェリーの乗船時は、桟橋をおおう水平屋根が、きれいに海の風景を切り取る。なお、このプロジェクトは単体の計画ではなく、まちづくりグランドデザインの一部であり、今後、さらに隣接する広場や駅舎など、周囲の整備が進むという。乾は《延岡駅周辺整備プロジェクト》(2018)でも、地域を再編成する力量を示していたが、全体像が姿を現わしたとき、再び訪れたい。

中央のトップライトから光が落ちてくる《宮島口旅客ターミナル》

《宮島口旅客ターミナル》のディテール。分節された直方体のヴォリューム

海から見た《宮島口旅客ターミナル》の全景

翌日、アトリエ・ワンがデザイン監修で関わった《尾道駅》(2019)に足を運んだ。これも屋根が印象的な建築である。分節しつつも、全体としては、背後の山を意識した大きな傾斜屋根にも見えるデザインだ。昼の時間帯だったので、駅ナカのカフェでランチを食べようと思っていたのだが、衝撃だったのは、JR直営の1階のコンビニ以外の全店舗とホステルが、おそらくコロナ禍を受けて、撤退していたことである。場所を読み、什器レベルの細かいデザインによって、人々のふるまいを仕掛けた建築なのだが、誰もいないために、生き生きとしていない空間は寂しい。

傾斜屋根が印象的な《尾道駅》

什器までデザインされた《尾道駅》の駅ナカ。いかんせん、人がいない

こうした状況ならば、倉庫をカッコよくリノベートした《ONOMICHI U2》(2014)は、どうなっているかが気になったので、駅から10分くらい歩いて向かった。こちらは時間短縮しながらも、それぞれの店舗や hotel cycle(ホテル・サイクル)が営業を継続していた。ちなみに、レストランなど、店舗の価格帯は《U2》の方が高い。そうすると駅の方のテナントは、すぐ隣に大型の商業施設があるのだが、そもそも賃料が高すぎたのだろうか。

《ONOMICHI U2》の外観

《ONOMICHI U2》の内部空間

2021/01/29(金)(五十嵐太郎)

八戸の文化施設をまわる

[青森県]

西澤徹夫+タカバンスタジオが設計した《八戸市美術館》の現場を訪れた。すでに工事はおおむね終了しており、広場などが整備され、オープンを待つ状態だったが、やはり印象的だったのは、高さ18mに及ぶ「ジャイアント・ルーム」である。頭上から明るい光を導き、工場のような空間だった。

偶然かもしれないが、実は八戸は、臨海部に工業地帯を抱えた工場のまちでもある。それゆえ、2013年から「八戸工場大学」(八戸工業大学の間違いではない。念のため)という事業を推進している。これは工場景観や産業遺産を学んだり、プロダクトに関連するワークショップを開催するほか、アートプロジェクトを行なうものだ。例えば、2018年に解体される煙突をライトアップする「さよなら、ぼくらの大煙突」が実施されている。かつて刊行されていた青森エリア限定でとりあげる建築雑誌『Ahaus(アーハウス)』3号(2005)でも、八戸セメント株式会社や八戸火力発電所など、八戸の産業遺産が紹介されていた。こうして考えると《八戸市美術館》は、そのスケール感覚において地域の文脈を継承したのかもしれない。

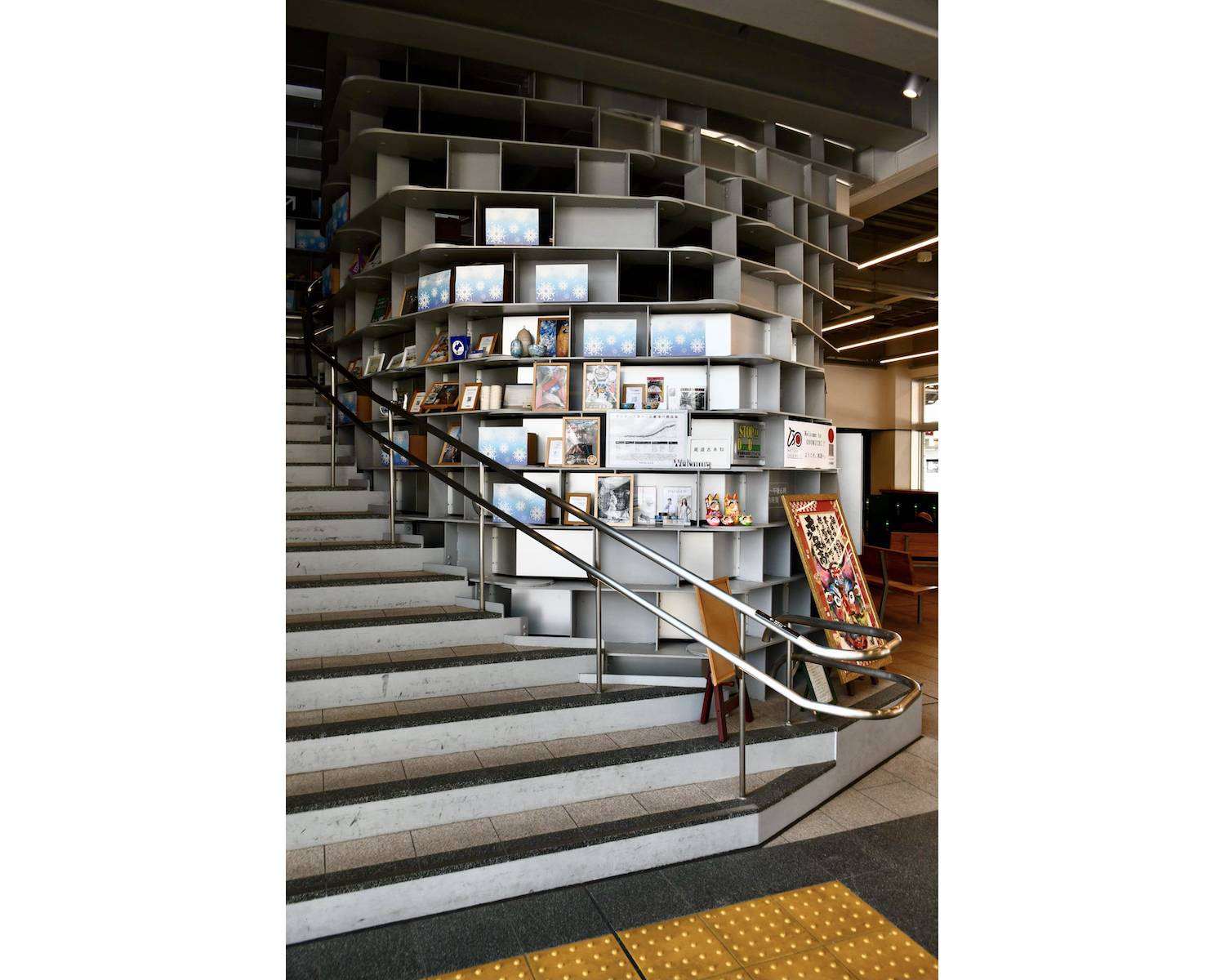

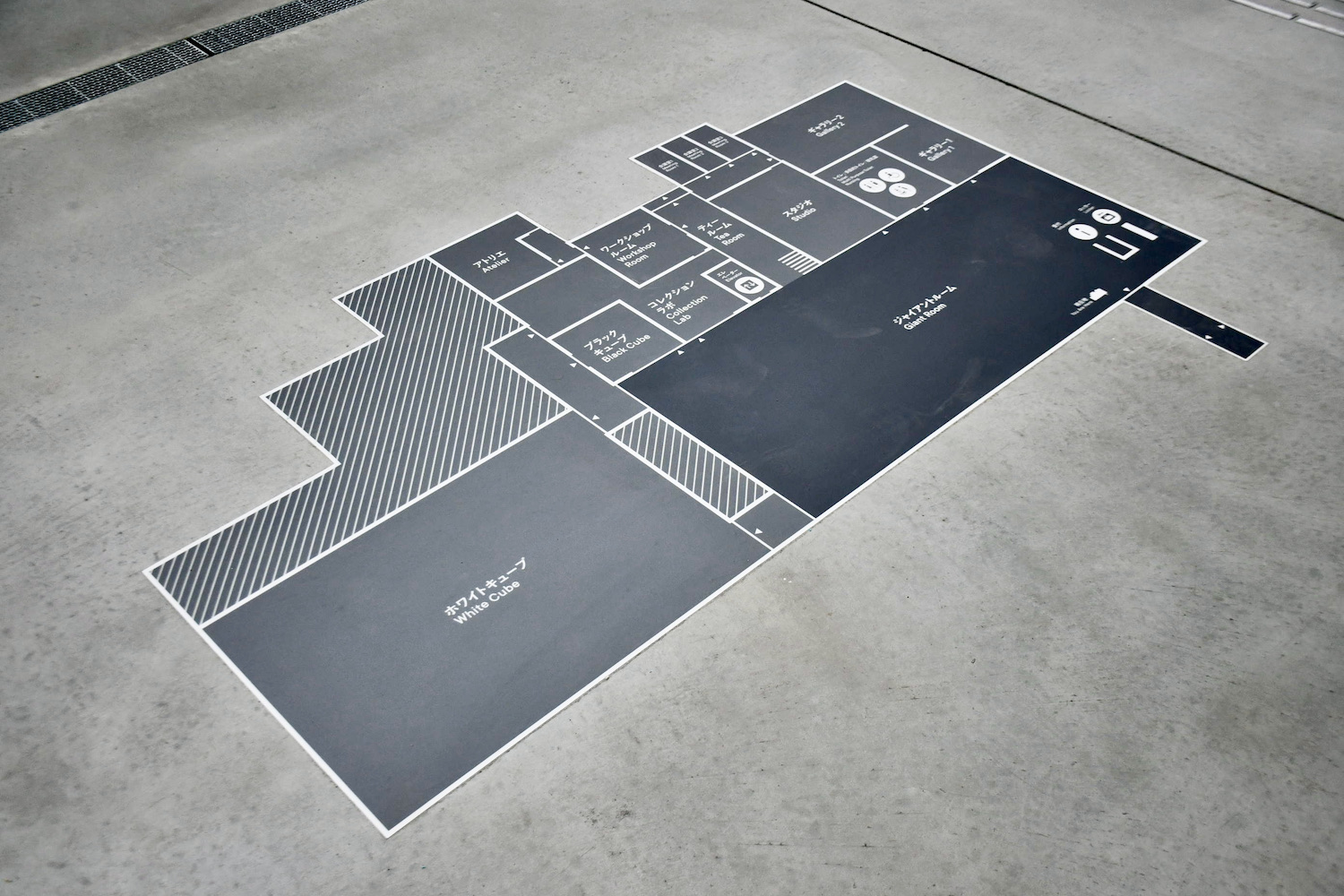

床に示された、新しい《八戸市美術館》のプラン

八戸の工場を推したり、《八戸市美術館》の活動場所にも使われているのが、《八戸ポータルミュージアム はっち》(2011)だ。はっちとは、「市の玄関口となる博物館」をコンセプトに掲げ、産業、産物、歴史など、様々な切り口からまちの魅力を展示する小さなブースやエリアの集合体である。インフォメーション・センターが立体化したような建築だが、レジデンスや展覧会など、アートプロジェクトも推進している。

《八戸ポータルミュージアム はっち》外観

《はっち》内にある、八戸の工場紹介コーナー

《はっち》内にある展示ブースの様子

八角形をした《はっち》の吹き抜け

実は、まちづくり文化推進室が、はっちや《八戸市美術館》を担当しており、ほかに書店を運営する《八戸ブックセンター》(2016)や、屋内型広場の《マチニワ》(2018)なども関わっている。すなわち、アートと文化によるまちづくりを明快に打ちだしており、一連の流れにおいて《八戸市美術館》は位置づけられているだ。2011年から南郷アートプロジェクトも継続しており、突然、ハコものが整備されたわけではない。

《八戸ブックセンター》店内の様子

《マチニワ》の内部

なお、《八戸市美術館》は、建築計画の佐藤慎也が館長に就任し、さらに《十和田市現代美術館》、《青森県立美術館》、《国際芸術センター青森》、《弘前れんが倉庫美術館》と、青森県内の建築デザインが特徴的な5館の連携協議会を発足している。オープン後、どういう展開をするか楽しみだ。

参考サイト:

青森アートミュージアム5館連携協議会:https://aomorigokan.com

2021/01/22(金)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)