artscapeレビュー

五十嵐太郎のレビュー/プレビュー

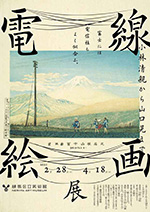

電線絵画展─小林清親から山口晃まで─

会期:2021/02/28~2021/04/18

練馬区立美術館[東京都]

タイトルを聞いただけで、これは絶対に成功したと思った展覧会である。15年前に『美しい都市・醜い都市』(中公新書ラクレ、2006)を書いたものとして、当時はまだテクノスケープを擁護する議論は少なかった。電線に限らず、日本橋と首都高をめぐる「問題」でも、美しい景観を唱える人たちは、実際はあまりまともに美や景観を考えたことがなく、目障りなものさえ消去すれば、自動的に美しい街並みになると素朴に信じている(「景観は記号ではない」)。その後、大山顕+石井哲の『工場萌え』(東京書籍、2007)などが続き、ついに美術の分野において「電線絵画展」が企画されたわけで、面白くないわけがない。

そもそも何が美の対象となるかは絶対的ではなく、絵画、写真、映画などの視覚表現のアーティスト各々が新しく発見してきたことは、少しでも美術史を知っていれば、常識だろう。なお、個人的に電線を地中化したほうがよいエリアがあるとは思っているが、景観だけを名目とするならば(災害の対策にもなる)、日本中の電線を埋設するのは意味がないと思う。とんでもないコストがかかり、本当に景観をよくするなら、建築デザインの方を底上げすべきだからだ。

さて、この展覧会では、近代の小林清親、岸田劉生、川瀬巴水、朝井閑右衛門から現代の山口晃や久野彩子まで、いかに電線が描かれたか、あるいはアートのモチーフになったかをたどる。興味深いのは、日本における電線の歴史も調べており、やはり絵画において近代化や都市化の象徴として扱われていたこと。なるほど、画家にとって電線や電柱は新しい素材だったはずだ(やがて、ノスタルジーの対象にもなっていくが)。おそらく高層のビルが少ない時代には、画中のアクセントになる垂直の要素として電柱が重宝されたようにも思える。また富士山と電柱を組み合わせた作品も多い。電柱を構成するパーツのひとつ、すなわち電線を絶縁しつつ固定する陶製の碍子(がいし)にも注目しており、近代のオブジェとして展示されていた。

ちなみに、本展ではとりあげられていないが、映画監督の庵野秀明も間違いなく、この系譜の作家である。『新世紀エヴァンゲリオン』以外にも、『彼氏彼女の事情』、『ラブ&ポップ』、『式日』など、アニメや実写において繰り返し、電線や電柱を含むテクノスケープを挿入しており、彼にはマイ・フェイバリット電柱もあるからだ★1。

★1──庵野秀明×五十嵐太郎×石川初「映画監督、庵野秀明の観る『景観』」(『建築雑誌』2009年1月号「特集:新景観」)。

2021/04/08(木)(五十嵐太郎)

佐藤可士和展

会期:2021/02/03~2021/05/10

国立新美術館 企画展示室1E[東京都]

言うまでもなく、デザインの展覧会は、基本的に一品モノではないため、アートに比べると、どうしても強度が落ちる。だが、そこでしか体験できない何か、すなわち複製できない体験をつくりだせば、必ずしもそうはならない。「佐藤可士和展」は、そうした仕掛けを周到に用意している。例えば、国立新美術館の天井高のある展示室は、アートでもなかなか使いたおすのは難しい。だが、さすがに街中での広告を展開してきただけあって、巨大な壁面にあわせたレイアウトによって展示を行ない、遠くからの視認性も抜群である。縮小・拡大可能なデザインだからこそ、逆に会場の大きさを生かした展示になっていた。また展示が終わった後、関連グッズを販売するショップのエリアも、リアルなインテリア・デザインを試みている。ちなみに、ほぼすべての展示は撮影可となっており、それをうながすような場も計算され、来場者があちこちで記念写真を撮っていた。これらはSNSなどで拡散され、さらに来場者を呼び込むはずだから、アートディレクターとして自分の展覧会をどのように広告するかも考えられている。

「佐藤可士和展」より。企業ロゴのコーナー

佐藤可士和が手掛けたポスターのコーナー

《カップヌードルミュージアム 横浜》のコーナー

セブンイレブンのリブランディングプロジェクトに関する商品展開

SMAPのCD、国立新美術館、T-POINT、楽天などのロゴ、ポスターのグラフィックデザイン、カップヌードルや今治タオルのブランディング、コンビニの商品パッケージのデザイン、ユニクロのショップ展開から、《ふじようちえん》や団地再生のプロジェクトまで、活動は多岐にわたり、改めてわれわれの日常の様々な場面で、佐藤がプロデュースするデザインに出会っていたことを思い知る。したがって、これはデザインが重要であることを社会に認知してもらうことに貢献する展覧会だろう。個人的に興味をもったのは、まとめて見ると、モダニズム、コラージュ、ミニマリズム、ポップアートなど、近現代美術の手法の流用が多いことだ。展示のラストでは、美術館ということで佐藤のアート作品、「LINE」と「FLOW」のシリーズも紹介されていた。これは建築家の展覧会がしばしばそうなるように、セルフ・プロデュースのデザイン展だろう。もっとも、美術館だからこそ、学芸員のキュレーションにより、アートがどのようにデザインに導入されたかを分析するような内容も見たかった。

ショップにもなっている、ユニクロのグラフィックTシャツブランド「UT」の国立新美術館バージョン

リニューアルプロジェクトを佐藤がプロデュースした《ふじようちえん》の模型とAR画面

佐藤可士和のアートワーク「FLOW」シリーズより

公式サイト: https://kashiwasato2020.com/

関連記事

佐藤可士和展|杉江あこ:artscapeレビュー(2021年02月15日号)

2021/03/29(月)(五十嵐太郎)

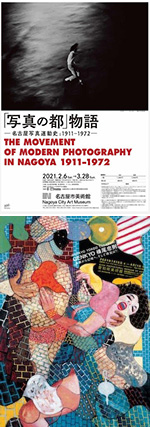

「写真の都」物語、GENKYO 横尾忠則

名古屋市美術館、愛知県美術館[愛知県]

名古屋市美術館の「『写真の都』物語 —名古屋写真運動史:1911-1972—」展は、有名な写真家をとりあげるのではなく、機関誌や組織の動向に注目しつつ、地方都市の写真史を振り返る好企画だった。したがって、構成は時系列となり、順番に1920年代のピクトリアリズム(日高長太郎が創設した愛友写真倶楽部など)、1930年代の前衛写真(高田皆義など)と超現実主義(山本悍右など)、戦後は対極的なリアリズム運動と主観主義(後藤敬一郎)、そして2階に上がると、1960年代以降の東松照明のデビュー、政治の季節(石原輝雄《広小路通り、名古屋駅前 1968.10.21》など)、「中部学生写真連盟」や名古屋女子大学写真部の集団撮影行動の試みをたどる。

共通のテーマを集団で撮影する写真表現など、知らなかった運動もあって興味深い内容であり、彼らの活動の拠点となる機関誌を数多く展示していたのも印象的だった。また結果的に、東松がいきなり彗星のように現われたわけでなく、どのような背景で登場したかがよく分かる。また、筆者があいちトリエンナーレ2013の芸術監督を担当したときに(海外作家によるビルの壁画の作品では、東松の写真も参照した)、歴史に裏付けられた名古屋のアートに対する底力を感じたが、それを思い起こさせる企画でもあった。

かたや愛知県美術館の「GENKYO 横尾忠則」展は、よくぞこれだけ多くの作品を集めたという集大成的な内容だった。サブタイトルの「原郷から幻境へ、そして現況は?」の通り、少年期の絵からデザイナー時代の仕事、ジャンル横断的な活動、コラージュや画面の複層化、滝の連作とその資料、Y字路やコロナ禍において過去作品にマスクをはめこむ試みまで、代表的なシリーズを網羅している。まとめて見ると、自作を何度も再利用しながら、変形させていることが興味深い。彼はデザイナーから転身し、1980年代に画家宣言をするが、同じような道を辿りながら自死に至ったカッサンドルと根本的に違うのは、横尾の創作意欲と楽観性なのだろうかと、考えさせられた。

「GENKYO 横尾忠則」、「Y字路の彼方へ」より

「GENKYO 横尾忠則」、「肖像図鑑」や猫のコーナー

「GENKYO 横尾忠則」、「原郷の森」より

「GENKYO 横尾忠則」、「コロナ・シリーズ」より

ところで、本展ではあまり触れられていなかったが、彼が関わった大阪万博《せんい館》の展示も欲しい。これは工事用の足場を残して、「未完成」を積極的に表現した破天荒なプロジェクトであり、おそらく現在の日本では許されないからだ。いまやオリンピックの開会式や万博が、クリエイターではなく代理店主導になっている状況に対し、展覧会が批評的な意味をもつはずである。

「「写真の都」物語 ─名古屋写真運動史:1911-1972─」

会期:2021/02/6~2021/03/28

会場:名古屋市美術館

「GENKYO 横尾忠則 原郷から幻境へ、そして現況は?」

会期:2021/01/15 ~2021/04/11

会場:愛知県美術館

2021/03/21(日)(五十嵐太郎)

「ストリーミング・ヘリテージ」展で考えた、金鯱と名古屋城の今後

会期:2021/03/12~2021/03/28

名古屋城二之丸広場ほか[愛知県]

名古屋市の歴史と文化を現代的な視点から読み解く「ストリーミング・ヘリテージ|台地と海のあいだ」のイベントに登壇した。名古屋城の会場で、先行する日栄一真+竹市学のパフォーマンスはなんとか小雨で終えた。つづく秋庭史典のモデレートによるメディア・アーティストの市原えつこと筆者の対談は、文化と厄災、伝統とデジタル・テクノロジーをめぐる話題になったものの、激しい雨に見舞われた。個人的にも、これだけ厳しい天候の野外トークは初めてかもしれない。そういう意味で記憶に残るイベントだったが、もうひとつ強烈だったのが、普段は屋根の上にある金鯱が真横にあるというステージだったこと。16年ぶりに地上に降臨したらしい。

もともと金鯱は、火事のときは水を噴きだすというイメージから、建築の守り神と考えられていた(当日は効きすぎて、豪雨になったが)。現代の設備なら、スプリンクラーである。ともあれ、金鯱は名古屋のシンボルになっており、これがあるからこそ、名古屋城が大事にされていると考えると、やはり建築を守る存在だろう(ちなみに、ヴェネツィアは有翼の獅子が街の守護神であり、サン・マルコ広場のあちこちで見出すことができる。ヴェネツィア国際映画祭の金獅子賞もこれにちなむ)。抽象的な建築だと、一般には受け入れられにくいが、金鯱という具象的なシンボルは、やはりキャラとして愛されやすい。最強のアイコンなのだ。

イベント・ステージ真横に位置する金鯱(海シャチ)。逆さ金鯱が水面に映っている

ステージ上から撮影した、2つの金鯱

さて、輝く金鯱が地上に降りたのは、これで3度目であり、2005年の愛知万博(愛・地球博)以来になるが、今回は河村たかし市長が名古屋城の木造化の機運を高めるために企画したものだ。彼が選挙の公約として掲げながら、遅々としてプロジェクトが進まないのは、現在のコンクリート造の城の問題ではない。足元にある石垣がオリジナルであるため、その扱いに慎重さが求められるからだ。もっとも、石垣を傷つけずに工事するのは、血を出さずに肉を切るという「ヴェニスの商人」的な状況と似ていよう。すでに名古屋市は竹中工務店に発注し、おそらく設計もしているほか、必要な木材も購入しているらしい。もし着工されなければ、これらは無駄に終わる。とすれば、戦後に市民の応援で復元したコンクリート造の城を残しつつ、石垣保全の問題が起きない近くの場所で、木造の名古屋城を別に建設すればよいのではないか、と思う。荒唐無稽のように思えるが、戦災で焼失した城をコンクリートで復元したことも、重要な歴史の出来事であり、その記憶を抹消しないですむ。また2つの城が、双子のように並ぶインパクトのある風景は、ほかに存在しないから、観光資源にもなるはずだ。

名古屋城二之丸広場で開催された「名古屋城金鯱展」

特設会場脇の砂山に吸えられた金鯱(山シャチ)

展示フレーム越しに眺めた金鯱

公式サイト: https://streamingheritage.jp/

2021/03/20(土)(五十嵐太郎)

山形の建築と博物館をまわる2(酒田市)

[山形県]

酒田市では、まず《本間美術館》を訪問した。これも歴史が古く、敗戦直後の1947年に豪商だった本間家が設立し、当初は《清遠閣》(1813)の和空間において、洋画を含む、様々な展示を開催していた(それゆえ、和室にピクチャー・レールが残る)。そして1968年に伊藤喜三郎の設計による、モダニズムの新館が登場した。館長から当時の記録を見せてもらったが、めまぐるしく多種多様な展示が行なわれていたのも興味深い。ここに限らないが、現在は美術館の企画展は2~3カ月行なうものだが、ほとんど週代わりで内容が変わり、展示の入れ替えも2日程度で行なっている。こうした展示は、いまのわれわれが考える以上に、重要な娯楽になっていたはずだ。ともあれ、「美の鉱脈」展のレビューでも触れたように、山形はいまだに県立美術館がない、おそらく最後の県なのだが(青森で全部そろったと思っていたが、実はそうではない)、逆に民間の美術館が、全国レベルでも早い時期から、ここ山形で頑張っていたことと無関係ではないだろう。

《本間美術館》の外観

《清遠閣》の室内

その後、池原義郎が設計した《酒田市美術館》(1997)と、谷口吉生による《土門拳記念館》(1983)を見学した。前者は、アプローチから室内まで、建築系の人にとってはシビれるようなディテールを随所に散りばめ、落ち着いて作品を見られないのでは、と思うような技巧的なデザインである。いまの公共建築の予算では、ここまでやりきることはできないだろう。「アンティークドールの夢」展を準備中だったが、先の《本間美術館》を含めて、同日に雛祭りの人形展をすでに3カ所で見たこともあり、山形は人形好き(?)なのかと気になった。後者の《土門拳記念館》は、名誉市民となった土門拳が全作品を寄贈したことが契機に建設されたものだが、やはり背筋がぴんとする空間である。そして谷口らしい水面と建築のコラボレーションだ。

池原義郎設計の《酒田市美術館》(1997)ロビー

《酒田市美術館》内の喫茶室

谷口吉生《土門拳記念館》の外観

酒田市では、そのほか茶室や数寄屋の研究で知られる中村昌生の技巧を凝らした《出羽遊心館》(1994)、「おしん」のロケ地で有名な川沿いに並ぶ明治期の《山居倉庫》、映画『おくりびと』に登場した改修中の《旧割烹小幡》などに立ち寄った。和風建築の《出羽遊心館》は、生涯学習施設という位置づけだが、なんと2018年に「森山大道写真展」を開催したこともあるという。

中村昌生《出羽遊心館》の館内

《山居倉庫》外観

2021/03/17(水)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)