artscapeレビュー

五十嵐太郎のレビュー/プレビュー

山形の建築と博物館をまわる1(鶴岡市)

[山形県]

一泊二日で山形の建築と博物館をまわった。近年、鶴岡は2つの注目すべき現代建築が登場した。坂茂が設計した《ショウナイホテル・スイデンテラス》(2018)とSANAAほかが手がけた《荘銀タクト鶴岡》(2017)である。前者は、水とホテルが組み合わされており、リゾート風だが、その名の通り、水田をイメージしたのはユニークだろう。彼らしい、システマチックなフレームによる空間である。そして隣接する、やはり坂による児童施設の《KIDS DOME SORAI》は、亀の甲羅のような全天候型の木造ドームが目立つ。

坂茂設計の《ショウナイホテル・スイデンテラス》

これまた坂茂設計の《KIDS DOME SORAI》

一方、《荘銀タクト鶴岡》は、幾重にも屋根が連なる外観が山々の風景とも呼応しながら、場所によって見え方が変わる新しいランドマークだった。客席は非対称のワインヤード席であり、これを包むコンクリートのヴォリュームから、軽やかな鉄の階段や空中歩廊が外周部に展開する。またホールでありながら、いつでも入れるフリーゾーンをもつ開かれた建築だった。なお、イタリア料理で有名なアル・ケッチャーノも鶴岡市内にあるので、このエリアを建築めぐりする場合は、《スイデンテラス》の宿泊とあわせて、そちらで食事をすることを勧めたい。

屋根が特徴的な《荘銀タクト鶴岡》

《荘銀タクト鶴岡》は当初、別の場所での建設も検討されていたらしいが、現在の位置は《鶴岡アートフォーラム》、《大寶館》、《藤沢周平記念館》、《東北公益文科大学》、《致道博物館》などに近く、文化系の施設がまとまった領域を形成しつつ、市の中心部に21世紀的な空間が追加されたと位置づけられる。ただし、外でのランチの習慣があまりないせいか、《荘銀タクト鶴岡》のフリーゾーンにカフェがないのが惜しい。

興味深いのは、開業がかなり早く、なんと1950年代にさかのぼる独特の施設である《致道博物館》だ。しかも、いわゆる博物館の建築とはだいぶ違う。ここにはモダニズムの美術展覧会場(1961)もあるのだが、江戸時代の《旧庄内藩主御隠殿》(1863)や《旧渋谷家住宅》(1822)、明治期の擬古典系意匠の《旧西田川郡役所》(1881)や《旧鶴岡警察署庁舎》(1884)などを随時移築し、それらが並ぶ、野外博物館的な場所なのだ。つまり各棟の建築それ自体が、山形の歴史を刻む、大きな展示物である。訪問時は企画展として、雛人形展や礒貝吉紀のドールハウス展(マッキントッシュのインテリアもいくつか含む)が開催されていた。

《旧庄内藩主御隠殿》の室内

《旧渋谷家住宅》外観

《旧西田川郡役所》(1881)

《旧鶴岡警察署庁舎》外観

2021/03/17(日)(五十嵐太郎)

シン・エヴァンゲリオン劇場版

[東京都]

24年も前に筆者が「artscpae」に寄稿したテキストのリンクがまだ残っていた。「いかにエヴァンゲリオン・スタイルは生成したか―『新世紀エヴァンゲリオン劇場版/シト新生』」である。TVシリーズでは結局、物語が終わらず、一般社会でもブームが盛り上がっていたタイミングで公開され、期待を集めていた旧劇『シト新生』は、呆気にとられる内容だった。もっとも、映像のセンス、スピード感、圧縮された情報、メタ的な表現などは嫌いではなかった。なにより、大エヴァ本のひとつだが、謎本になることを避けて批評のアンソロジーとした『エヴァンゲリオン快楽原則』(第三書館、1997)は、筆者の名前が背表紙にのった最初の本だったから、特別な作品である。ともあれ、21世紀に入り、庵野秀明によってリメイクされることで、シリーズが再起動し、今回、本当にようやく物語が終わった。いや、成仏させたというべきか。TV版第26話に出てくる言葉「おめでとう」や「ありがとう」を最初に見たときは、よくわからなかったが、改めて心からそう思えるラストだろう。

最後に展開される父と息子の対決は必然だが、これまでになく人間のドラマや生活感が強い作品になっている。そして庵野秀明という作家性も刷り込まれた、大衆的なカルト映画として見事に完結した。本来、強烈な個性をもつカルト映画は、一部のファンにしか受け入れられないが、エヴァは社会現象まで起こしたという意味で、ありえない作品だろう。

さて、『スターウォーズ』のシリーズも、筆者が小学生のときに『エピソード4/新たなる希望』(1977)を鑑賞してから、40年かけて完結したが、エヴァンゲリオンも、四半世紀の歴史を刻んでいることから、筆者の世代だと、そうした時間の経過を無視して語ることができない。すなわち、シリーズが歩んだ長い時間と作品内の時間経過(『Q』になると、14年後の世界)と観客の過ごした日々(出会ったときに子供でも、大人になっている)が重ね合わせられる。もちろん、30代だった庵野自身も、60歳になり、人生経験を積んだことが反映されたように思う。また阪神・淡路大震災、地下鉄サリン事件、神戸連続児童殺傷事件などが発生した1995年から97年にかけて、TVシリーズと旧劇場版が発表された。一方、『シン・エヴァンゲリオン』は、ただ廃墟が広がるだけではなく、仮設住宅など、厄災から復興中の第三村が描かれたり、津波を想起させるシーンが登場し、あきらかに東日本大震災以降の作品である。2、3年でちゃんと完結しなかったからこそ、続編というかたちではなく、作品そのものが変容しながら、たどりついた境地を祝福したい。

シン・エヴァンゲリオン劇場版─東宝オフィシャルサイト: https://www.toho.co.jp/movie/lineup/shin-evangelion.html

2021/03/09(火)(五十嵐太郎)

関西の展覧会から異なる時代の卒業設計を考える

[奈良県、京都府]

関西において異なる時代の卒業設計を考える機会を得た。「帝国奈良博物館の誕生─設計図と工事録にみる建設の経緯─」展(奈良国立博物館)は、片山東熊の設計によって、1894年に竣工した日本の最初期のミュージアムをテーマとしている。設計や建設に関する詳細な過程を記した文書のほか、詳細図、実寸図面、大工に装飾のデザインを指示するためのドローイングなど、よく残っていたと感心する貴重な資料を公開したものだ。これらの資料から、古典主義や「博物館」というビルディング・タイプの日本導入の苦労がうかがえる。もっとも、現在の博物館に比べると、平面は驚くほど簡素だ。また安易に「~様式」の言葉を使い、説明を片付けない解説にも好感がもてる。

なお、片山の卒業論文と卒業設計《School of Art》(1879)も展示されていたが、前者の内容はいまいちだった(ジョサイア・コンドルも「英文はうまいが」と講評していた)。東京大学工学部の建築学科の第1期生であり、近代建築史の重要人物だからといって、卒業時の作品がすごいわけではない。なお、この展覧会はとてもよかったのだが、一点惜しいと思ったは、会場を出ると、すぐ近くに対象となる建築があるのだから、そちらへの見学をうながす解説付きのハンドアウトがなかったことだ。

片山東熊設計《帝国奈良博物館》(現在の奈良国立博物館なら仏像館)外観

《帝国奈良博物館》の側にある池と庭園

「帝国奈良博物館の誕生」展、展示パネルより

京都国立近代美術館に巡回した「分離派建築会100年」展は、展示品をぎゅうぎゅう詰めに並べるしかなかったパナソニック汐留美術館よりもかなり会場が広いおかげで、木村松本建築設計事務所の会場構成が効いている。そして目玉となる分離派のメンバーによる1920年の卒計展示も、十分な空間を確保されていた。明治時代の片山は、西洋の様式建築を吸収することが国家的な使命だったのに対し、大正時代の分離派は建築を芸術ととらえ、自己の表現をめざしている。卒業設計の図面を見るだけで、時代の変化がよくわかるだろう。ただし、分離派のメンバーも一枚岩ではない。それぞれの作品を比べると、石本喜久治は細部までデザインが巧く、山田守はすでに量塊の造形や組み合わせにおいて個性を発揮しているが、学者になった森田慶一の図面は未完成という印象を受ける。

「分離派建築会100年」展、展示風景

「分離派建築会100年」展、展示風景

そして令和の卒計である。京都のみやこめっせで開催された「Diploma x KYOTO’21」の2日目の講評会に審査員として参加し、関西圏の大学の卒計をまとめて見る機会を得た。コロナ禍で模型が十分に作れないのではと思っていたが、意外にみな頑張っていたのが、印象に残る。審査は、議論によって行なわれたが、総じて世界観の強度と独創性が勝負になった。いかにも優秀なよくできた作品ではなく、まさかこれが上位に残るとは思わなかった作品が、掘り下げると、予想外の力を発揮し、1位になるような展開は、発見的でおもしろい。それまでの価値観を更新するからだ。

ところで、学生が自主的に卒計イベントを企画し、外部のゲストを招き、講評会を行なうという文化は、昔から存在したわけではない。それこそ「Diploma x KYOTO」が嚆矢であり、1990年頃だった。したがって、片山や分離派の時代にはなかったものである。また以前は表現も図面が中心だった(現在は模型も重要)。ただ、分離派のメンバーが、すぐに百貨店で卒計を展示し、世に問うたことは画期的である。

「帝国奈良博物館の誕生─設計図と工事録にみる建設の経緯─」展

会期:2021/02/06〜2021/03/21

会場:奈良国立博物館

「分離派建築会100年」展

会期:2021/01/06〜2021/03/07

会場:京都国立近代美術館

「Diploma x KYOTO’21 京都建築学生之会 合同卒業設計展」

会期:2021/02/27〜2021/03/01

会場:京都市勧業館みやこめっせ

2021/02/27(土)(五十嵐太郎)

「ミヒャエル・ボレマンス マーク・マンダース|ダブル・サイレンス」、「村上慧 移住を生活する」、「アペルト13 高橋治希 園林」

金沢21世紀美術館[石川県]

なんとか会期中に、金沢21世紀美術館の「ダブル・サイレンス」に足を運ぼうと思ったのは、2012年にあいちトリエンナーレのための海外調査に行った、ベルギーのゲントで遭遇したマーク・マンダースの個展に強烈な印象を受けたからである。結局、筆者が芸術監督をつとめた2013年の芸術祭には彼は参加してもらっていないが(2016年のあいちトリエンナーレに参加)、そこで体験した奇妙な空間はずっと心の中に残っていた。具象的な身体と抽象的な構成の異様な融合、またこうした作品群と古い建築がとり結ぶ、不気味な関係性である。

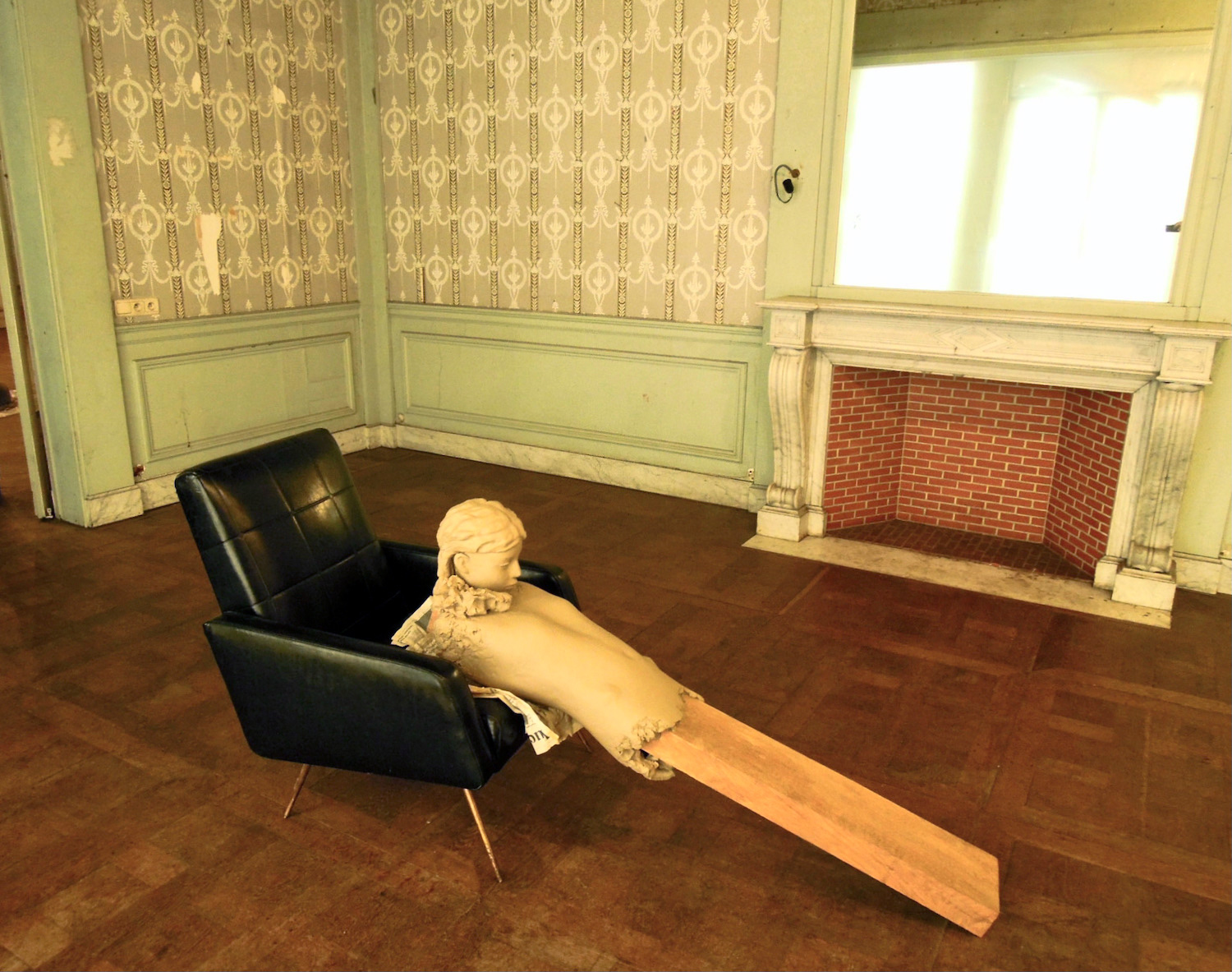

筆者が2012年にゲントで遭遇したマーク・マンダースの個展風景

2012年、ゲントにおけるマーク・マンダースの個展風景

2012年、ゲントにおけるマーク・マンダースの個展風景

2012年、ゲントにおけるマーク・マンダースの個展風景

あいにく金沢21世紀美術館は、異なるホワイト・キューブの集合体であり、未完成、あるいは壊れかけのようにも見える作品と歴史的な空間の会話は生じないが、代わりに同じベルギーを拠点とする画家、ミヒャエル・ボレマンスとの二人展は抜群の相性のよさを示し、互いに環境を提供しあう、必然性がある展覧会だった。各部屋の使い方も、それぞれの空間の個性をうまく読みとっていたように思う。メディウムは違うが、いずれも顔や身体の損壊や不在を共通項としつつ、鑑賞者に謎と不穏なイメージを投げかける。またベラスケスなどの歴史に学んだボレマンスの絵画と、建築的・デザイン的にも興味深いマンダースの立体が共鳴していた。

とりわけ、大工の父をもち、「建物としてのセルフ・ポートレイト」という独自の考え方をもつマンダースは、大きな胸像や、傾いた頭を支える「台座」の造形が興味深い。変態的な家具とでもいうべき、ヤバすぎるデザインだ。ボレマンスも、無数の小さな窓とおかしなサイズの人間たちに囲まれた《機会の家(生涯のチャンス)》や《スイミング・プール》など、建築的にも刺激を与える小さな作品を制作している。なお、本展は、キュレーターによる音声ガイドがあり、会場でアクセスして聴くという雰囲気ではなかったので、家に帰ってから確認したが、これもよかった。見落としそうな場所にあった二人のインタビュー映像も(ウェブで視聴可能)、展示を理解するのに役立つ。

同時開催されていた「移住を生活する」展の、家を運びながら移住を続ける村上慧とは、確か仙台で一度会い、当時はまだ開始して1年程度の段階だったので、これを10年続けると本当に凄いプロジェクトになると言った記憶がある。もうすぐ8年目に突入しており、さすがに迫力が出てきた。また、高橋治希の「園林」展も、力作のインスタレーションだった。3つのすぐれた展示に長く滞在しすぎて、金沢に移転した《国立工芸館》の予約時間が迫ったため、コレクション展を見ることができなかったのが、心残りである。

村上慧「移住を生活する」展より

高橋治希「園林」展より

金沢に移転した《国立工芸館》の外観

「ミヒャエル・ボレマンス マーク・マンダース|ダブル・サイレンス」展

会期:2020/09/19〜2021/02/28

会場:金沢21世紀美術館

「村上慧 移住を生活する」展

会期:2020/10/17〜2021/03/07

会場:金沢21世紀美術館

「アペルト13 高橋治希 園林」展

会期:2020/12/19〜2021/05/09

会場:金沢21世紀美術館

2021/02/20(土)(五十嵐太郎)

若手アーティスト支援プログラムVoyage かんのさゆり・菊池聡太朗展「風景の練習 Practicing Landscape」

会期:2021/02/06~2021/03/28

塩竈市杉村惇美術館[宮城県]

《塩竈市杉村惇美術館》は、鈴木弘人+東北芸工大が《塩竈市市公民館本町分室》(1950)をリノベートした建築である。注目すべきは、高さ約10mに及ぶ大きな集成材のアーチが連なる講堂だろう。近年、木材の使用が積極的に叫ばれているが、すでにモダニズムの時代にこれだけの規模の大架構を試みていたことに驚かされる。2階の常設展示室では、既存の窓もあえて潰さず、再び開くこともオプションとして残しており、原形に復旧可能な改装だった。またボトルシップのように、もう外に出せない、企画展示室内の2つの大きな白い可動壁の存在が興味深い。

集成材のアーチが特徴的な《塩竈市杉村惇美術館》講堂

ここで企画公募による二人展「風景の練習」が開催された。写真家のかんのさゆりは、一見、日本のどこにでもありそうなフラットなハウスメーカーの住宅を撮影した作品を外周に並べる。しかし、均質な風景を批判しているわけではない。それゆえ、ホンマタカシの郊外写真も想起させるが、実はこれらは被災地の復興住宅だ。また彼女はデジタル・カメラで撮影しており、基本的には人が不在の住宅写真だが、細部の小物、後付けの造作や装飾に住人の個性がほのかにうかがえる(もっと大きなサイズの写真の方がわかりやすかったかもしれない)。ほかにも沿岸の復興工事を撮影した作品があり、前述した可動壁は脇に追いやって、青いビニールシートをかけている。また企画室の窓はカーテンなどで遮光せず、空間と対話していた。

二人展「風景の練習」より。かんのさゆりの展示風景

かんのさゆりの展示風景

かんのさゆりの展示風景

菊池聡太朗のパートは、既存の巨大な可動壁を再配置しつつ、彼が修士設計で構想した展示空間の案を部分的に実体化させた新しいヴォリュームと、効果的に組み合わせている。これらが同居することによって、新しいヴォリュームは、可動壁をくり抜いた空間のように感じられるのも興味深い(個人的には「現代美術への視点─連続と侵犯」展に参加した青木淳の作品を想起した)。そして通常であれば、展示には不向きな窓から差し込む光が、印象的なシーンを生む。インドネシアの増改築が続く特殊な家屋と塩竈における石のリサーチ、そして《杉村惇美術館》の空間特性をアクロバティックに混淆させた建築的なインスタレーションだった。本来、出会わないモノ、あるいは空間と時間が、展示室において遭遇するのだが、あまり唐突さを感じさせることなく、抜群のセンスによってまとめられている。

二人展「風景の練習」より。菊池聡太朗の展示風景

菊池聡太朗の展示風景

菊池聡太朗の展示風景

2021/02/12(金)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)