artscapeレビュー

五十嵐太郎のレビュー/プレビュー

Under 35 Architects exhibition 2020 35歳以下の若手建築家による建築の展覧会

会期:2020/10/16~2020/10/26

毎年恒例のU-35シンポジウムへの出演が急きょ可能になった。コロナ下のため、ほとんどがオンラインに移行していたために、これだけ大勢の人の前に登壇するのは久しぶりである。

以下、7組の展示を見ていく。昨年のゴールドメダル賞を受賞し、シード枠で参加した秋吉浩気は、昨年の《まれびとの家》からの新しい展開をロジカルに紹介する大型インスタレーションだった。今年のグッドデザイン賞でも金賞(最後は大賞を争ったので、実質的には2位)を獲得したが、デジタル加工技術を活用した起業家的な活動はさらに注目されるだろう。海外では大学レベルで実験している方向性だが、日本では民間の個人が挑戦している。

秋吉浩気《学ぶ、学び舎》

松井さやかは、谷戸の特殊敷地において、どう家を構えるか。1-1 Architects(神谷勇机+石川翔一)は、かつて貧者のための建築を唱えたハッサン・ファトヒーの実践を想起させる案で、ハイパーインフレのため建材のレンガが貨幣として扱われる「慣習」に基づくアフリカの計画など。ツバメ・アーキテクツ(山道拓人+千葉元生+西川日満里)は、線路の地下化に伴い、新しい下北沢らしさを開発するプロジェクト《BONUS TRACK(ボーナストラック)》である。後で現地を見学したが、現代の集落のような風景が展開していた。

松井さやか《digging》

神谷勇机+石川翔一《HC3 -Harare Child Care Center-》

ツバメ・アーキテクツ(山道拓人+千葉元生+西川日満里)《下北沢線路街 BONUS TRACK》

studio velocityの事務所出身の葛島隆之は、「田舎」の条件を読み解き、固有の建築化をする試み。今年、《daita2019》の自邸によって日本建築設計学会賞大賞と吉岡賞を共に受賞した山田紗子は、文化人類学的なさまざまなもうひとつの知から、異なる世界観の空間をつかみだす。そして和田徹は、スイスと日本の文化圏を往復しながら、「建築」を拡げていく。

葛島隆之《A house》

山田紗子《vernacular》

和田徹《Architects 3.0 - beyond the borders》

今年は、いつも以上にバリエーションのある内容だった。7組の出展者の作品からは、多様・複雑の組み合わせ、田舎、土着、慣習、野生、アフリカ、言語など、重なるキーワードがいくつか挙げられるだろう。藤本壮介、平田晃久らの上の世代の建築家・建築史家との討議の末、山田紗子とツバメ・アーキテクツに絞られ、最後は審査員長である谷尻誠が、新しい言葉を探す建築を提示した前者を今年のゴールドメダル賞に決定した。なお、翌週の伊東豊雄を招いたシンポジウムでは、後者に伊東賞が贈られることになった。

公式サイト:https://u35.aaf.ac/

2020/10/17(土)(五十嵐太郎)

NHK『私のアニメ語り』第4回『進撃の巨人』

おそらく、以前に雑誌『ブルータス』の『進撃の巨人』特集でコメントをしたからだと思われるが、NHKの番組『私のアニメ語り』に出演し、作品について語ることになった。研究室のゼミの様子も撮影され、放送でも少し紹介されていたが、実際に使われたコメントの部分は短いので(相対的にあらすじの紹介が長かった)、この場を借りていくつか補足しておこう。

おそらく、登場人物に全然言及しなかったのは筆者だけだったが、やはり建築の視点から興味深いのは、壁の物語であるということだ。人類の歴史において壁はさまざまな場面で登場する。例えば、万里の長城や東西ベルリンを分断した壁、イスラエルの分離壁、トランプが建設を提唱したメキシコとの国境の壁。こうしたリアルに存在した壁の意味と、『進撃の巨人』の物語が響きあうことこそが、本作を普遍的なものとし、さまざまな解釈に開かれる古典となりうる強度を与えている。状況によって壁はさまざまなアレゴリーとなりうる。

最初に『進撃の巨人』を読んだとき、筆者は物語の冒頭が戦後日本の自衛隊のような話だと思った。高い壁をつくり、穀潰しと批判される兵団がいるものの、100年の平和が保たれていたからである。が、2011年の東日本大震災が発生した後、この壁は津波が乗り越えるはずがないとされた巨大な防潮堤を連想させるものに変わった。実際、超大型巨人の出現によって、シガンシナ区に巨人の侵入を許してしまうことから、『進撃の巨人』は始まる。やがて物語が進行するにつれて、防御のためだと思われていた壁は、逆にその内部に人々を閉じ込める役割を果たしていることも示唆されるが、これはプラハ近郊のテレジーンという街を想起させる。本来、この街は要塞都市としてつくられたものだが、ナチスによって強制収容所に変えられてしまう。つまり、壁は二重の意味をもつ。

なお、壁の設定は50mだが、実在の建築と比較すると、中世にもっとも高い建築をめざしたボーヴェ大聖堂の壁の高さに匹敵する(壁の内部には巨人が埋め込まれていることが、後に判明するが)。また街並みはヨーロッパ風の外観であり、立体機動装置が効果的に使えるよう、中層くらいの高さをもつ(これはスパイダーマンとマンハッタンの街並みの関係と似ている)。さらにデザインに注目すると、三重の壁の外周部はハーフティンバーのドイツ風、中心部はイタリア風(ピサの鐘塔も描かれている)になっており、ヨーロッパの南北が階層構造に読み替えられている。

公式サイト:https://www6.nhk.or.jp/nhkpr/post/original.html?i=25458

2020/10/12(月) (五十嵐太郎)

旧閑谷学校と岡山大学構内の建築

[岡山県]

前々から訪れたかった岡山県備前市の《旧閑谷学校》をついに見学した。ここは17世紀に創設され、1701年に現在の建築群が完成している。講堂は本来、禅宗様とともに導入された花頭窓のモチーフを各面においてひたすら反復したことが大きな特徴だ。それゆえ、訪問前は記号的なイメージが強い建築だと思っていたが、実物は清々しい空間である。門や石塀、創始者を祀る閑谷神社、孔子像を設置する聖廟、文庫なども、よく観察すると、ユニークな細部があちこちに散りばめられている。

《旧閑谷学校》の講堂

《旧閑谷学校》講堂内部の様子

《旧閑谷学校》の石塀

また併設の《閑谷学校資料館》は、明治時代の私立中学を転用したものである。沿革を知ると、教育を重視し、多数の手習い所をつくり、学校を創設した当時の岡山藩主・池田光政に感心させられる。つまり、学問を大事にした統治者だった。一方、彼を継いだ息子は勉強嫌いで、親に怒られている文書が残っているのだが、現代の政治家の二世、三世を思わせるエピソードであり、苦笑した。もっとも今の素晴らしい建築群は、財政を立て直した息子の時代に建てられたものである。

《閑谷学校資料館》

岡山市内に戻り、岡山大学の各キャンパスに建てられたSANAA(妹島和世+西沢立衛)の建築をまわった。医学部にある《Junko Fukutakeホール 》(2013)は、ふわっと屋根が浮いた、軽やかな建築だ。入り組んだ7枚の大小の傾いた屋根を細い鋼管群が支え、壁はわずかで、ほとんどはガラスにおおわれ、視線が貫通する。はっきりとした正面をもたず、周囲を歩くと、どこからでも内部が見え、屋根が折り重なる外観の形状は変化していく。内部は全体として大きなワンルームのようにつながる感覚を与えながら、同時にそれぞれの屋根の下、外部の広場、エントランス、ホワイエ、ホール、講義室、会議室など、多様な場をつくりだす。

妹島和世+西澤立衛/SANAA《Junko Fukutakeホール 》(2013)

また津島キャンパスには、交流広場の《パーゴラ》(2013)と正門すぐそばの《Jテラスカフェ》(2014)がある。前者は上下しながら、ぐにゃぐにゃとカーブを描く、薄い屋根を細い柱で支える構築物だ。後者は不定形なフォルムの屋根とガラスの壁によるパヴィリオンであり(訪問時はコロナ下のため休業)、もともと塀がないことによって、道路沿いの開放感を増している。SANAAの2人が教鞭をとる横浜国立大学でさえ彼らの建築がないのに、岡山大学では、こうした地域に開かれた現代建築が3つも存在しているのだ。

妹島和世+西澤立衛/SANAA《パーゴラ》(2013)

妹島和世+西澤立衛/SANAA 《Jテラスカフェ》(2014)

2020/10/04(日)(五十嵐太郎)

奈義町の建築をまわる

[岡山県]

公共交通機関だと、かなり時間がかかるため、いつも断念していた磯崎新の《奈義町現代美術館》(1994)をついに訪問した。第三世代の美術館論で知られる建築であり、やや観念的な作品だと思っていたが、実空間は想像以上によかった。特に宮脇愛子、岡崎和郎、荒川修作+マドリン・ギンズのアートとの絡みが緊張感を伴い、素晴らしい。21世紀に入り、サイトスペシフィックなアートは、各地の芸術祭で当たり前になったが、《奈義町現代美術館》は、こうした動向を先駆けている。実際、インスタ映えを目的にした若いカップルの来場者が多かった。

現在、おいしいピザ屋が入る別棟のレストランは、eurekaがリノベーションを担当し、開放的な空間になっている。彼らは奈義町の街づくりに関わっており、景観のコード策定に協力したり、《しごとスタンド》(旧ガソリンスタンド、2017)などを手がけた。これは高さの違う間仕切りを入れ、通路部分をむしろ子供スペースとする逆転の計画である。限られた予算のなかで、サインも工夫している。

磯崎新《奈義町現代美術館》

ガソリンスタンドをEurekaが改装した《奈義町現代美術館》レストラン棟

ナギカラ、熊本大学景観デザイン研究室、Eureka、Tetor、ktmm《しごとスタンド》

eurekaとTetorによる《ナギテラス》(2018)は、特筆すべきプロジェクトである、これはバスや通学など、交通の結節点にたつ、多世代が交流する公共施設だ。異なる向きの小さい屋根の連なりに分節し、さまざまな高さの視点場を設けながら、ランドスケープと連動して、中央を貫通する坂道をつくる。新築というよりは、増改築を重ねて、生まれたようなデザインにも見える。

稲垣淳弥+佐野哲史+永井拓生+堀英祐/Eureka、山田裕貴+山本良太/Tetor《奈義町多世代交流広場 ナギテラス》

奈義町では、思いがけない建築や人物とも遭遇した。アーティストの花房徳夫が、セルフビルドによって工場を改造した《gallery FIXA》(2017)と《café calme》(2020)も、とてもカッコいい空間だった。ここの壁に飾られていた絵になんとなく見覚えがあり、聞いてみると、鈴木紗也香の作品だと判明する。愛知芸文センターにおけるアーツ・チャレンジ2013の展示で、壁紙と絵画が不思議な関係をつくる彼女の絵を見ており、窓学的にも面白い作品だったことから印象に残っていたからだ。実際、窓がある室内の絵を多く描き、図と地の関係が曖昧になる独特の平面性を構築している。現在、鈴木はカフェの隣にアトリエを構え、そこで絵画教室も開いているという。

花房徳夫がセルフビルドで工場を改造した《café calme》

《café calme》の隣にある鈴木紗也香のアトリエ

アーツ・チャレンジ2013に展示されていた鈴木紗也香の作品群

2020/10/03(土)(五十嵐太郎)

MANGA都市TOKYO ニッポンのマンガ・アニメ・ゲーム・特撮2020

会期:2020/08/12~2020/11/03

国立新美術館 企画展示室1E[東京都]

本来、これは東京オリンピック2020を祝福する企画のひとつとして凱旋帰国展が準備されていたものだと思われるが、当のオリンピック開催のタイミングがずれてしまったため、キャンセルされた世界都市博が本来開催されるはずだった1996年の「近代都市と芸術展」や「未来都市の考古学」展(いずれも東京都現代美術館)のような位置づけになった。

さて、筆者は2018年にパリで開催された「MANGA⇔TOKYO」展(以下、パリ展)を鑑賞しているので、そちらと「MANGA都市TOKYO」展(以下、東京展)とを比較したい。内容はほぼ同じだが(導入部の店舗、レッドカーペット、絵馬の企画などがなくなった一方、いくつかコンテンツが増えたようにも思われた)、会場の雰囲気が違う。パリ展の写真を何枚か紹介してみよう。

パリのラ・ヴィレットで開催された「MANGA⇔TOKYO」展会場

(東京展にはない)レッドカーペットが出迎えてくれる

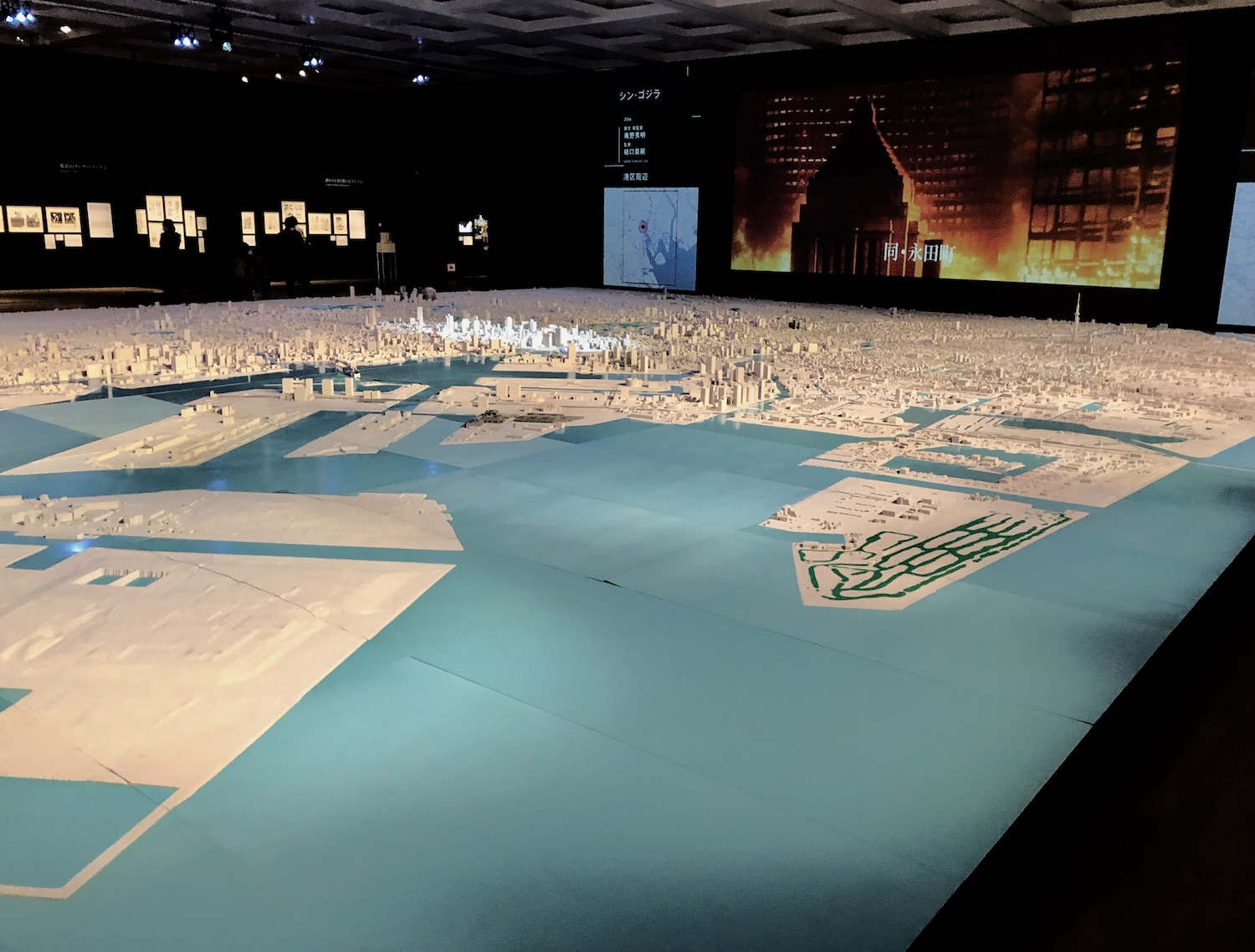

パリ展における巨大な東京模型と壁面の映像

パリ展における『AKIRA』と『エヴァンゲリオン』の展示

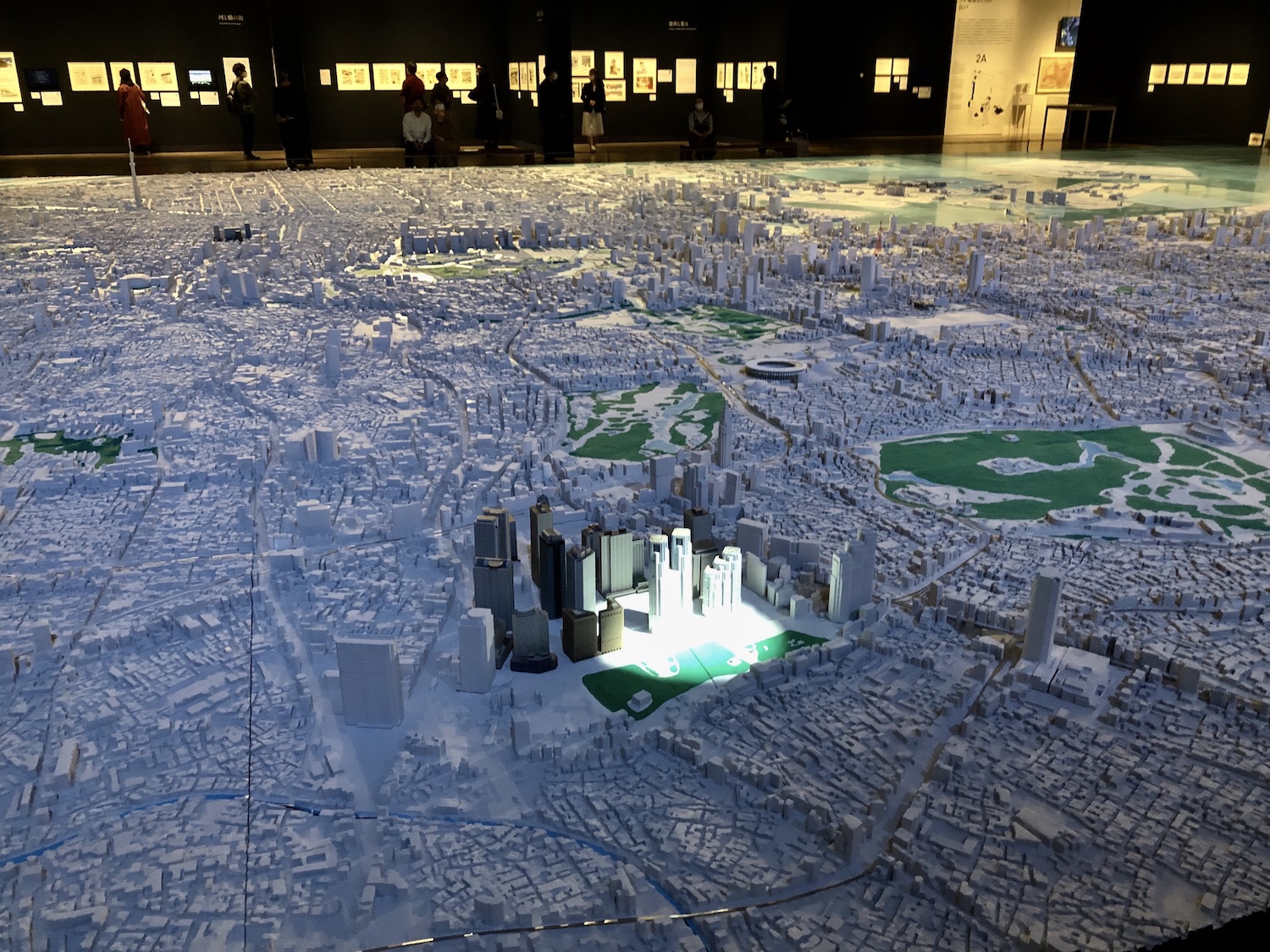

本展の最大の目玉である巨大な東京模型と映像のスクリーンについては、東京展の会場・国立新美術館も天井はそれなりに高いのだが、パリ展を見ている身からすると小さすぎる。なにしろラ・ヴィレットの会場は最大で21mの天井高があり、それに負けない存在感を模型と映像が示していたからだ。一方の東京会場は、漫画やアニメの小さい原画にとっては高すぎるホワイト・キューブである。パリ展の原画展示エリアは、もう少し背が低い黒い壁の連続だった。また東京会場では、パリ展よりも模型に近づけるのだが、その分、やや粗が見えてしまう。やはり、森ビルが制作している東京模型ほどの精度はない。

こちらが東京展における東京模型と壁面の映像

東京展における東京模型。映像にあわせて舞台にスポットライトがあたる。写真は都庁の瞬間

とはいえ、ただ日本のオタク文化を漫然と紹介するのではなく、東京という切り口を設けたことは展示の骨格を明快にしており、評価できるだろう。また最終パートの都市空間に飛び出るキャラは、ゲスト・キュレーターの森川嘉一郎による20年前から変わらないテーマを表現している。

「MANGA都市TOKYO」展は、各種作品の場所をインデックス化する作業を行なったことが成果だろう。ただし、その先として、どのような手法で、その場所を描いたかという細かい分析が欲しい。個別の作品キャプションには、そうした説明がまったくないので、欲求不満になってしまう。むしろ、キャプションの文章を読むと、展示側ではなく、おそらく出品者側が書いたと思われる物語の内容に関する説明に終始していた(宣伝風の文体も、キュレーターが執筆したとは思えない)。パリで紹介する際は、そもそも作品の基本説明が求められるだろうが、日本で行なうならば、有名な漫画やアニメの粗筋を少し減らしてでも、表象の分析を深めた方がよかったのではないか。

なお、パリ展でも簡素なカタログだったが、東京展のカタログも展覧会のメイキング的な側面が強く、企画の成果であるインデックスの一覧が収録されていない。画像などは権利関係で掲載が難しいのかもしれないが、せめてリストがあると資料的な価値が高まったのではないか。また展示では、原画のオリジナルと複製が混ざっていたが、その境界線も興味深い。

初音ミクのコンビニは、パリ展でも東京展でもほぼ同様だった

公式サイト:https://manga-toshi-tokyo.jp/

関連レビュー

ジャポニスム2018 「MANGA⇔TOKYO」/「縄文─日本における美の誕生」|五十嵐太郎郎:artscapeレビュー(2018年12月15日号)

2020/09/27(日) (五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)