artscapeレビュー

五十嵐太郎のレビュー/プレビュー

立教大学社会デザイン研究所 大和ハウス工業寄付講義「文化の居場所を考える」

会期:2018/12/17

東京都[http://www.rikkyo.ac.jp/]

大和ハウス寄付講座の「文化の居場所を考える」プログラムにて、八束はじめを講師に迎え、「ビルディングタイプ 20世紀〜21世紀」をテーマに語ってもらった。八束からは21世紀のことはもうあまり語れないとしつつ、近代のビルディングタイプが成立した背景が説明された。とくに社会のシステムが劇的に変動したロシア革命やフランス革命を挙げつつ(エチエンヌ・ルイ・ブーレーやイワン・レオニドフなど、いずれもイマジナリーな球体建築が登場するのだが)、新しいビルディングタイプの創出には、造形的なデザインよりも、社会的な構想力が必要であると指摘した。すなわち、思いつきで提供されるような建築ではない。思想を伴い、社会の枠組をつくる施設=制度としてのビルディングタイプである。筆者も、ミシェル・フーコーの影響を受けつつ、かつて雑誌『10+1』に「ビルディングタイプの解剖学」の連載を寄稿し、のちに著作としてまとめた。

おそらく、社会的な構想力は、純粋な工学教育から得られるものではないだろう。したがって、ビルディングタイプを考えるならば、人文の知を学ぶ必要がある。また単発の特殊なプロジェクトでは普遍化しにくいから、建築と政治の関係も重要だろう。現在の常識と違う社会を知るには、歴史から知見を得ることも可能だ。例えば、フィリップ・アリエスが『〈子供〉の誕生』で論じたように、家族や子供の概念も変化している。そして郊外住宅の登場が、近代の家族という形式を支えることになった。ゆえに、こうした前提を疑うために、以前、筆者はTEPCOのアイデア・コンペで、非家族と暮らす住宅を課題にしたことがある。だが、結果としては、学生が似たような友人と生活する案ばかりで、他者への想像力がかなり貧弱であることに気づいた。昔の家では、書生や居候、親戚の誰かや女中など、血縁者とは別の人間と暮らすことがめずらしくなかったことは、歴史から学ぶことができるだろう。

2018/12/17(月)(五十嵐太郎)

明治150年記念 日本を変えた千の技術博

会期:2018/10/30~2019/03/03

国立科学博物館[東京都]

明治150年を記念した「日本を変えた千の技術博」展を見る。以前、同じ上野の東京都立美術館で「大英博物館展──100のモノが語る世界の歴史」を開催していたが、国立科学博物館のこの企画もキリが良い数字をタイトルに入れた企画だ。意外にこうした切り口は、一般の来場者を引きつけるのかもしれない。さて、展示の導入部は、基本的に日本における近代以降の教育史になっていた。各分野の技術展示では、東北大の所蔵も散見されたように、コレクションだけでなく、さまざまな研究機関や大学からも貴重な資料を借りている。上野の美術館群では基本的に建築を紹介しないが、科学博物館は建築を専門とする学芸員も抱え、科学史の立場から建築を扱う。

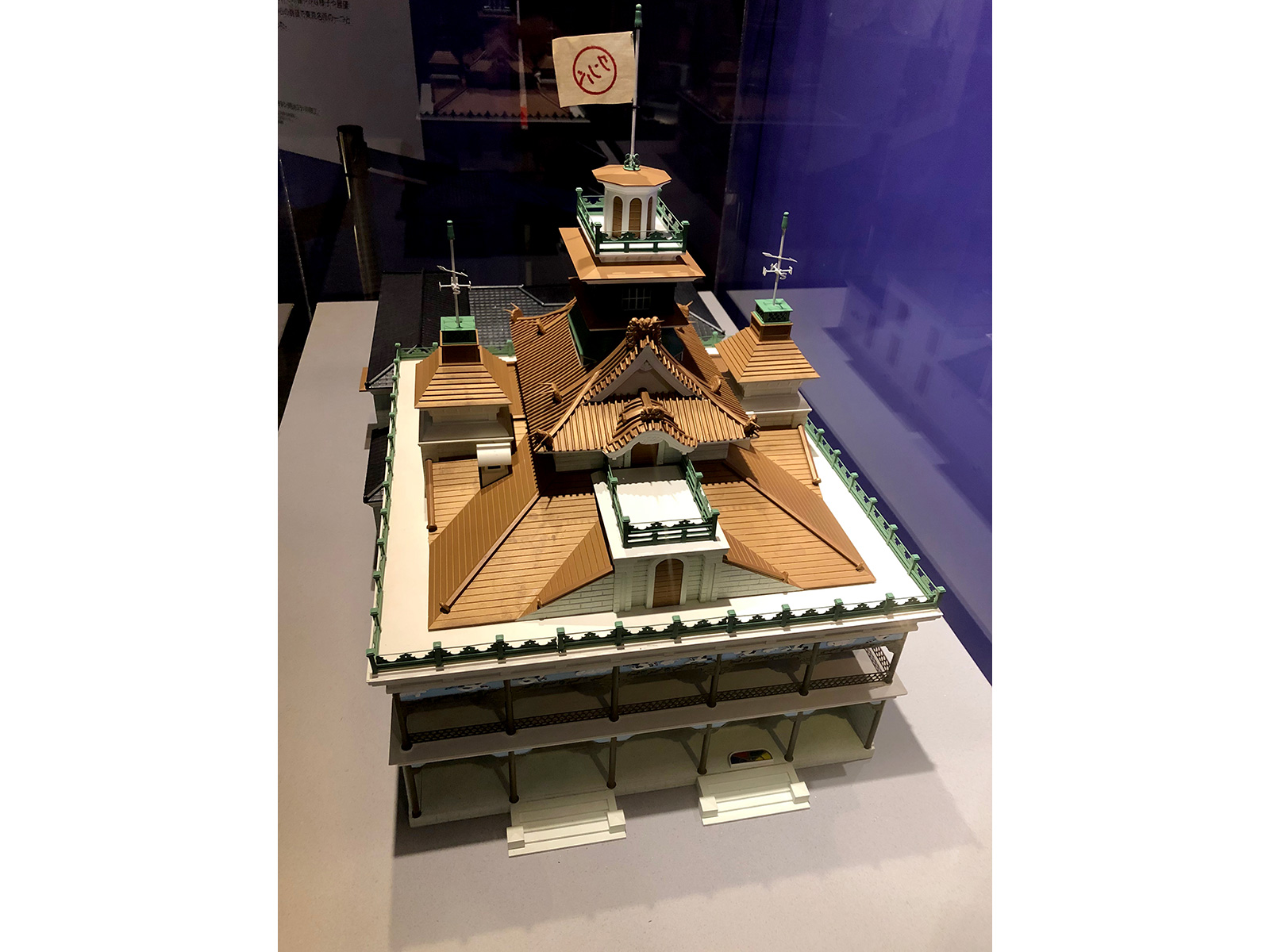

では、「日本を変えた千の技術博」展において建築はどのようにとり上げられていたか。結論から言うと、その数はけっして多くない。例えば、明治時代に登場した擬洋風や煉瓦造の建築、日本初のエレベータ、耐震の技術、そして霞が関ビルが登場するくらいだ。なるほど、開国した明治政府は、まず最初に工学として西洋から「建築」を受容したが、その後の最新技術の歴史をたどると、どうしても建築の存在感は薄くなる。実際、モダニズムやポストモダンといったデザインの潮流は、技術よりも意匠の範疇に含まれる。また数々の歴史的建築が証明しているように、建築は新しさというよりも、美学的な価値を有するからこそ、長い時間のスパンの評価にたえることがありうる。

久しぶりに国立科学博物館の常設展示もまわったが、増改築によって、かなり大規模になっており、展示デザインも工夫されていた。なお、建築の関係では、アナログ器械の地震計がいくつか紹介されており、ユニークな造形に目を奪われた。そして個人的に最大の収穫は、マンモスの骨でつくった1万8千年前の住居の復元である。これは最新どころか最古に属する建築だが、大きな骨を組み合わせたど迫力のブリコラージュの技術による産物だ。

《第一国立銀行》(1872)の模型

《第一国立銀行》(1872)の模型

「日本で3番目に設置された乗用エレベーター」

「日本で3番目に設置された乗用エレベーター」

「最古の地震振動装置」

「最古の地震振動装置」

「《霞が関ビルディング》模型」

「《霞が関ビルディング》模型」

「大森式地震計」

「大森式地震計」

「地震動軌跡模型」

「地震動軌跡模型」

「マンモスの骨を利用した住居」

「マンモスの骨を利用した住居」

2018/12/16(水)(五十嵐太郎)

リー・キット展 僕らはもっと繊細だった。

会期:2018/09/16~2018/12/24

原美術館[東京都]

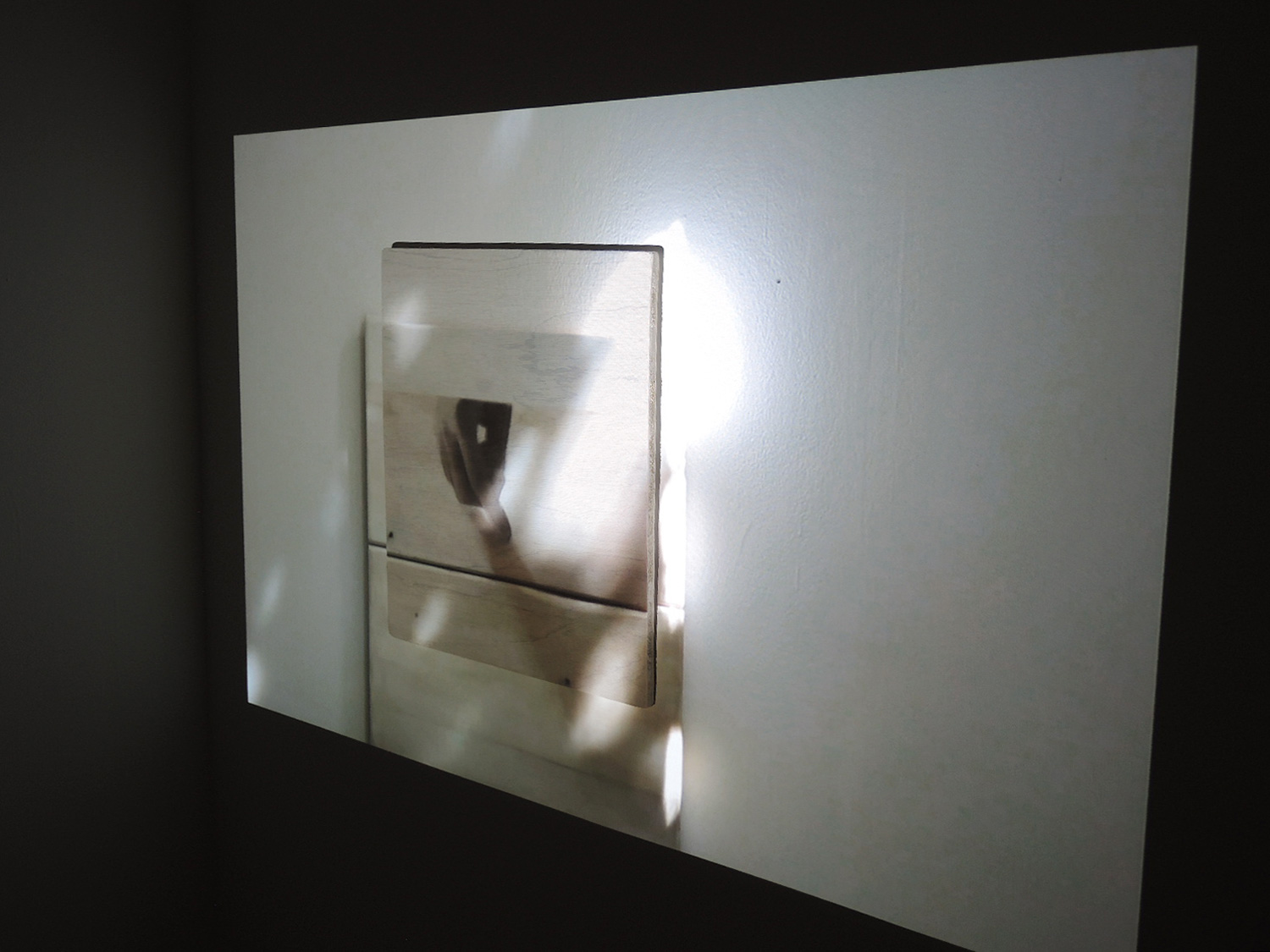

タイトルが示唆するように、きわめてささやかな展示である。普通に絵画や彫刻など、何かの作品がそこに置かれていることを期待して入場すると、おそらく拍子抜けするような内容かもしれない。もちろん、何もないわけではない。例えば、光や風の揺らめき、ドローイングや写真にズレながらかぶさる映像のプロジェクションなどがある。とはいえ、空間を制圧するような強い存在感をもったインスタレーションとも違う。扇風機、透明のプラスチック容器、窓辺のコップなど、使われている素材は日常的なものだ。ゆえに、図と地が反転するような仕かけである。建築を変容させつつ、その空間の魅力を改めて気づかせるようなリノベーションと言えるかもしれない。幾度かでも過去に原美術館を訪れたことがある者なら、リー・キットの展示を通じて、こんな空間だったのかと初めて気づくことも多いだろう。かくしてわずかな介入によって、空間全体が作品と化す。

杉戸洋も、あいちトリエンナーレ2013の名古屋市美術館のほか、宮城県美術館や東京都美術館の個展で、作品と空間が融合するようなリノベーション的な展示を試みた。が、リー・キットの手つきはもっと少ないし、また時間帯や天気など、日差しの状態にあわせて変容していく。さらにそこを訪れる人の存在が空間を変えてしまう。例えば、何も映しださないプロジェクターは、いわば照明のような役割も果たすが、いやおうなく横切る鑑賞者の影を壁につくりだす。それは不意に現われた亡霊のようにも見えるだろう。杉戸はカーペットなどを敷くことで空間に色を与えていたが、リー・キットは色味を帯びたプロジェクションで変化をつくりだす。また既存の窓を強く意識させたり、窓をモチーフにした映像を壁に投影するなどの試みも窓学的に興味深い。原美術館が2020年に閉館するというニュースを聞いてから訪れただけに、この建築をもう体験できないのが余計惜しく思われる。

会場の様子(1階)

会場の様子(1階)

会場の様子(2階)

会場の様子(2階)

会場の様子(2階)

会場の様子(2階)

会場の様子(2階)

会場の様子(2階)

会場の様子(1階)

会場の様子(1階)

会場の様子(1階)

会場の様子(1階)

2018/12/14(金)(五十嵐太郎)

《星野リゾート OMO5 東京大塚》

[東京都]

2018年にオープンした《星野リゾート OMO5 東京大塚》に宿泊した。駅を背にして2分ほどの立地だが、正直、この周辺であまり用事がなかったため、大塚駅で降りたのは今世紀初めてかもしれない。和を感じさせるインテリアのデザインは、佐々木達郎が担当したらしい。部屋は上で寝るロフトになっており、注意しないと、頭をぶつけるという難点はあるものの、そのおかげでベッドに占拠されず、平面の広がりを確保している。が、最大の特徴は、むしろ外に出て、大塚の街を体験させる仕かけだろう。すなわち、エントラスの導入部にさまざまな見所や飲食店を示した街歩きの大きなマップを掲げ、さらに毎日、朝、夕、夜にガイドが数名を連れて、名所やグルメを案内するツアーが用意されているのだ。《星のや軽井沢》は豊かな自然に囲まれ、自らも広大な敷地内に独特の建築やランドスケープのデザインを展開している。が、東京の大塚では、周辺の都市環境を再発見させる手助けを行なう。星野リゾートのこうした試みは、もうひとつ旭川でも行なっている。

鍋のツアーなどはすでに一杯だったので、夕方と朝のツアーに参加した。もっとも、大塚にはいわゆる有名建築がない、ある意味では日本らしいでたらめな街並みである。興味深いのは、メディアが注目するようなきらびやかな巨大開発がないからこそ、逆に都電を含む昭和の香りが漂う商店街がかなり残っていることだ。ほかにも巨木のある神社、東京スカイツリーを線路の上から眺めることができる橋、外から練習風景を見学できるボクシングジムなども紹介された。整備された大塚駅前の広場では、夜に青空カラオケ大会が行なわれていたが、ほかの山手線の駅前では考えにくい風景だろう。またエスニックや外国人が集まるお店が意外に多いことは、個人的な発見だった。なお、大塚駅の北側では、地元の山口不動産が「ba(ビーエー)」と呼ぶ一連の小型開発を展開しており、懐かしい居酒屋風ののれん街やおしゃれなカフェなどが新しく登場し、《OMO5》もそのひとつに含まれる。

外観

外観

ホテルのカフェ

ホテルのカフェ

ロフト

ロフト

エントランスに掲げられた「Go-KINJO Map」

エントランスに掲げられた「Go-KINJO Map」

サンモール商店街

サンモール商店街

山口不動産による「ba02」

山口不動産による「ba02」

2018/12/14(月)(五十嵐太郎)

横浜美術館開館30周年記念 記念誌掲載のための座談会

会期:2018/12/04

横浜美術館[神奈川県]

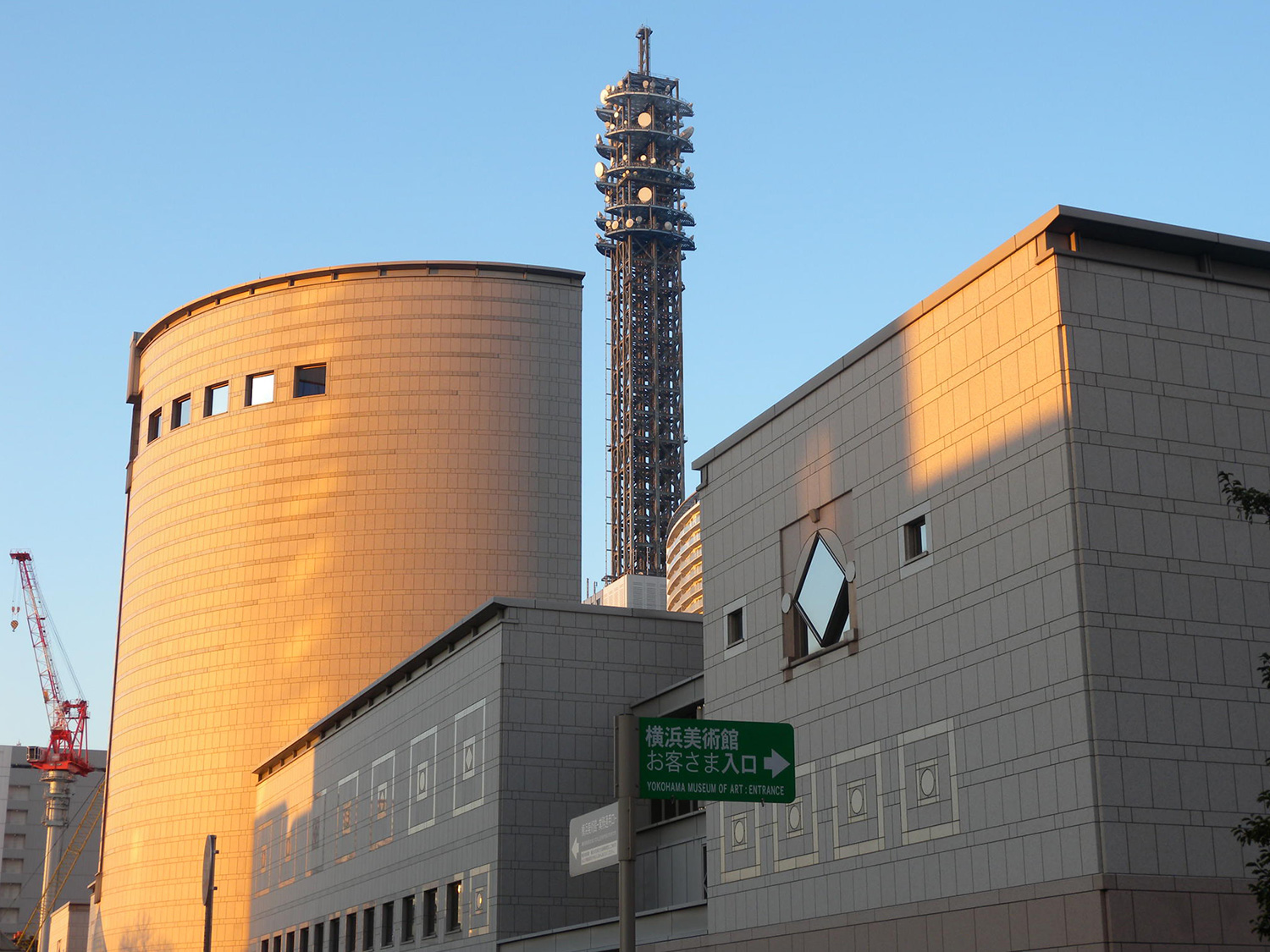

横浜美術館30周年記念誌に収録するための座談会の司会をつとめた。みなとみらいのプロジェクトに関わった官と民の担当者、そして美術館の初期スタッフ、建築家サイド(丹下事務所の担当者)が、同窓会のように集まり、その始まりから現在までの経緯をたどる。筆者は、1989年の横浜博覧会のとき、初めてこの地を訪れたが、そのときすでに《横浜美術館》は完成していた。この博覧会が入ったために、2年ほど、みなとみらいの工事は中断したらしいが、考えてみると、何もなかった埋立地にまず市の公共施設として美術館がぽつんと登場したのは、興味深い経緯である。今でこそみなとみらい線も開通し、大型の商業施設「MARK IS(マークイズ)」が向かいに建ち、まわりに多くの高層ビルとタワーマンションが林立する風景となったが、逆にその後、期限付きの小学校をのぞくと、あまり公共建築は増えていない。もっとも、このエリアでは民間による3つの音楽ホールが近く誕生する予定であり、今後はライブの需要に応える重要な拠点にもなるだろう。

丹下による《横浜美術館》は、左右対称であり、海に向かう強い中心軸をもつ。これが都市デザインと一番よく連動したのは、横浜博の会場計画のときだった。が、現在は、中心の展望台が一般に開放されておらず、また「MARK IS」によって完全に遮られている。また内部の吹き抜け空間は、80年代に登場した《オルセー美術館》を想起させるだろう。この吹き抜け空間は、作品が巨大化する現代アートの展示で活用されたり、イベントなどの需要があるようだ。なお、丹下がこの仕事を依頼されたのは、80年代の中頃であり、ちょうど東京の新都庁舎のコンペを準備していた時期と重なる。したがって、いずれもモダニズム的なデザインではなく、むしろクラシックなテイストのポストモダンだった。完成するのは《横浜美術館》が先であり、当時の丹下事務所では、新しいファサードのデザインへの移行に取り組んでいたらしい。

《横浜美術館》正面(撮影=2009年)

《横浜美術館》正面(撮影=2009年)

《横浜美術館》吹き抜け空間(撮影=2005年)

《横浜美術館》吹き抜け空間(撮影=2005年)

《横浜美術館》背面(撮影=2010年)

《横浜美術館》背面(撮影=2010年)

2018/12/04(金)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)