artscapeレビュー

福住廉のレビュー/プレビュー

つくることが生きること東京展

会期:2013/03/09~2013/03/31

3331 Arts Chiyodaメインギャラリー[東京都]

大規模な自然災害からの復興支援活動をサポートしている「わわプロジェクト」による展覧会。東日本大震災からの現在進行形の復興に焦点を当てている点は、昨年に同会場で催された展覧会と変わらない。異なっていたのは、それらを3.11以前の復興の歴史に位置づけようとしていた点だ。

本展の最大の見どころは、阪神・淡路大震災と新潟中越地震、そして東日本大震災からの復興活動を時系列でまとめた年表にある。つまり、1995年から2004年を経て2011年にいたるまでの16年間、全国各地で展開してきた復興支援活動を一挙に視覚化したのである。むろん、それらの詳細な内実を年表から伺い知ることは叶わない。けれども、年表に記された文字の羅列と集合からは、復興に注がれた人々の熱意がまざまざと感じられた。

とはいえその一方で、時間の経過とともに復興支援活動が減少していく様子が一目瞭然だったことも事実だ。何も記述されない空白が復興の実現を意味していることは間違いない。ただ、その空白の先に新たな自然災害が必ず発生していることを考えれば、そもそも何をもって「復興」とするのか、その定義について再考せざるをえない。

年表から理解できるのは、1995年以来、この国は自然災害が周期的に発生しているという厳然たる事実である。だとすれば、近い将来、新たな自然災害が発生することは避け難いと考えるのが論理的な必然だろう。このような「震災間の時代」において、「復興」とはある特定の自然災害によって破壊された文化的な生活の回復や精神的な辛苦の治癒を明示しているだけでなく、それと同時に、私たちが無根拠に内面化してしまっている自然災害とは無縁の都市生活というイデオロギーの見直しを暗示しているのではないか。アートの創造性や想像力を前者の「復興」に活用するアートプロジェクトは数多い。けれども、それ以上に重要なのは、創造性や想像力によって後者の「復興」を再検証しながら震災と震災のあいだを生き抜く持続的な身ぶりと知恵を練り上げるアートではないだろうか。

2013/03/31(日)(福住廉)

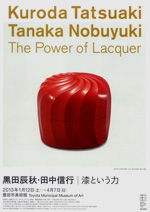

黒田辰秋・田中信行│漆という力

会期:2013/01/12~2013/04/07

豊田市美術館[愛知県]

とてつもなくすばらしい展覧会を見ると、しばらく言葉を失って茫然自失とすることが、ままある。黒田辰秋と田中信行による二人展は、ほとんどマスメディアの注目を集めることはなかったが、両者によって表現された漆という力とそれらを巧みに構成する展覧会の力が絶妙に調和した、近年稀に見る優れた企画展だった。

黒田辰秋(1904-1982)は木工芸で初めて重要無形文化財に認定された漆芸家。木工の指物をはじめ、乾漆や螺鈿による漆芸を数多く手がけた。本展の前半は、同館が所蔵する黒田の作品をはじめ、黒田が直接的に影響を受けたという柳宗悦が私蔵していた朝鮮木工や、親交のあった河井寛次郎による焼物や木彫も併せて、展示された。

一見して心に刻み込まれるのは、黒田の作品から立ち上がるアクの強さ。木工芸にしろ漆芸にしろ、大胆な文様と造形を特徴とする黒田の作品には、一度見たら決して忘れられないほどの強烈な存在感がある。それは、表面上の装飾や技巧に終始しがちな伝統工芸とは対照的な、まさしく「肉厚の造形感覚」(天野一夫)に由来しているのだろう。《赤漆捻紋蓋物》や《赤漆彫花文文庫》などを見ると、まるで内側の肉が反転して露出してしまったような、えぐ味すら感じられる。それを「縄文的」と言ったら言い過ぎなのかもしれないが、岡本太郎が好んだ「いやったらしい」という言葉は必ずしも的外れではあるまい。

そして、会場の後半に進むと、一転して田中信行による抽象的な漆芸世界が広がる。鋭角的な造形の黒田に対し、田中の漆芸を構成しているのは、柔らかな曲線。しかも従来の漆芸のように支持体としての木工に依存せず、表皮としての漆だけを造形化しているところに、田中の真骨頂がある。だから広い会場に点在する漆黒の造形物は、造形としては薄く、儚い。にもかかわらず、その黒光りする表面を覗きこむと、どこまでも深く、吸い込まれるように錯覚するのだ。とりわけ《Inner side-Outer side》は、それが湾曲しながら自立しているからだろうか、自分の正面に屹立する漆黒の表面の奥深くに全身で飛び込みたくなるほど、魅惑的である。

黒田辰秋の作品が外向的・遠心的だとすれば、田中信行のそれは内向的・求心的だと言える。双方が立ち並んだ会場には強力な磁場が発生していた。いや、むしろこう言ってよければ、芸術の魔術性が立ち現われていたと言うべきだろう。それは、近代芸術が押し殺してきた、しかし、かねてから私たち自身が心の奥底で芸術に求めてやまない、物質的なエロスである。本展は、物質より概念を重視するポスト・プロダクトへと流れつつある現代アートに対する批判的かつ根源的な一撃として評価できる。

2013/03/30(土)(福住廉)

ウラサキミキオ展

会期:2013/03/25~2013/03/30

Gallery K[東京都]

銀座の画廊をていねいに見て歩くと、美術館やコマーシャル・ギャラリーでは決して出会えない作品を目にすることができる。これらを端から度外視するから、総じて言えば、今日の美術評論はかつてとは比べ物にならないほど浅薄で脆弱なものになり下がったのである。美術評論の基礎体力を蓄えるには、美術館や画廊の外部、すなわちストリートにおける表現活動を視野に収める必要があるし、同時に、それらの内部におけるさまざまなアートをいかなる偏りもなく均等に鑑賞しなければならない。これは最低条件である。

ウラサキミキオは、ここ数年、同ギャラリーで定期的に新作の絵画を発表しているが、今回の個展はこれまでの作風を持続させながらも、それらがある一定の高みに到達したことを証明した。日常的な風景を主題とした具象性の高い画面に、しかしその主題とはまったく無関係な紙片を貼りつける。その紙片にはデカルコマニーで色彩が施される場合もあるし、白い無色のまま貼付される場合もある。そうして構成された絵画は、これまでは具象性に重心が置かれることが多く、紙片はあくまでも従属的な立場にあった。ところが、今回の個展で発表された新作では、その紙片が具象性の画面を縦横無尽に暴れまわったり、あるいは紙片の上にさらなる色彩と形態が塗り重ねられたり、主題と紙片の関係性がよりいっそう複雑に錯綜していたのである。しかも一点一点の作品が、相互の類似性を見出すことが難しいほど、それぞれ自立している点もすばらしい。ウラサキは、絵画の成熟を手に入れたのではないか。

「VOCA」にしろ「シェル美術賞」にしろ、現行の美術制度は実年齢の若さと新人を同一視しているが、ウラサキのような中堅層にも有望で実力のあるアーティストは確かに存在している。ウラサキ以外で類例を挙げるとすれば、コバヤシ画廊で発表している永原トミヒロの仕事も、いま以上に注目されるべきである。それらをみすみす見逃すのは、大いなる損失というほかない。

2013/03/29(金)(福住廉)

二川幸夫・建築写真の原点 日本の民家一九五五年

会期:2013/01/12~2013/03/24

パナソニック 汐留ミュージアム[東京都]

建築写真家・二川幸夫の回顧展。1957年から59年にかけて発行された『日本の民家』に掲載した二川のモノクロ写真から選び出した70点と、関連する資料を併せて展示が構成された。

展示を見てまざまざと理解できるのは、一口に「民家」と言っても、その内実はじつにさまざまだということ。民家の建材や全体的なフォルムはもちろん、屋根の形状や柱の組み方、さらには民家と民家のあいだの距離感や路地の動線にいたるまで、文字どおり多種多様な民家のありようが、面白い。しかも、二川の写真には民家の造形的な美しさだけでなく、その土地土地の風土に適したそれぞれの合理性が表われているところが、すばらしい。

おそらく、「民家」にさまざまな民家があるように、「日本」にもさまざまな日本がある。それを無理やり十把一絡げに共通の規格によって塗りつぶしてきたのが、近代化の歴史だった。どこに行っても同じような建売住宅が建ち並び、どこの駅で降りても同じような駅前広場が広がる現在の建築風景は、その結果にほかならない。むろん、そのことによって暮らしの利便性が高まったことは事実だが、同時に、その暮らしを支えているテクノロジーや知性に大きな疑いが生じてしまったいま、これ以上「近代」を信奉することはできないという限界に、じつは多くの人びとは気がついているのではないか。

二川が撮影のために訪れた集落で、当初は「とても見せられるものではない」と撮影を断られたというエピソードがある。しかし、共同体の内部にとって美しくはないものが、外部にとっては美しいということは十分にありうる。二川の写真の今日的なアクチュアリティーが、私たちの想像力を「近代」とは別の針路に押し進めることにあるとすれば、それを強力に担保するのは、近代文明への危機感というより、むしろ二川の写真のなかに見出すことができる美しさだろう。

2013/03/22(金)(福住廉)

記憶写真展─お父さんの撮った写真、面白いものが写ってますね

会期:2013/02/16~2013/03/24

目黒区美術館[東京都]

いわゆる市井の人びとによる写真展。目黒区めぐろ歴史資料館が所蔵する目黒とその近辺で撮影された写真、およそ200点が、「交通」や「工事中」、「都市と農村」などのセクションに分けて展示された。

写されているのは、主に1960年代の目黒の街並みや人びと。アマチュア・カメラマンによる写真だから、とりわけアーティスティックというわけではないが、昭和30年代の古きよき時代を感じ取ることができる清々しい写真が多い。質実剛健と言えばそうなのかもしれない。だが、それより深く印象づけられるのは、彼らがシャッターを切る前に、その対象を写真に残そうと思い至った心の躍動感である。

一見すると日常の何気ない風景を撮影した写真のように見えるが、よく見るとそれらの根底には撮影者にとっての新鮮な驚きや発見があることがわかる。工事によって激変する目黒駅や碑文谷八幡神社の例祭、あるいは大雨や大雪にみまわれた街などの写真の奥に、「あっ、撮りたい!」という純粋な欲望が垣間見えるのだ。本展で展示された写真に漂う清々しさは、写された風景に思わず感じ取ってしまう私たち自身の懐古趣味などではなく、撮影者が写真に向き合う実直な態度に由来しているのではないだろうか。

有名性を求める芸術写真に対する、無名性によって成り立つ限界芸術としての写真。これまでの写真批評や写真史研究は、これを検討の対象から外してきた。しかし、誰もがカメラを日常的に持ち歩き、誰もが撮影者でありうる現在、これを内側に含めない写真批評や写真史研究にどれだけのアクチュアリティーがあるのだろうか。これは純粋な疑問である。

2013/03/22(金)(福住廉)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)