artscapeレビュー

飯沢耕太郎のレビュー/プレビュー

白石ちえこ「北北東」

会期:2023/07/31~2023/08/12

巷房[東京都]

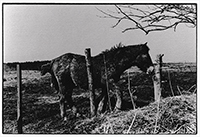

白石ちえこは2015年に、写真集『鹿渡り』(蒼穹舎、2020)におさめた写真群を撮影するために、北海道東部に足を運んだ。それをきっかけとして、アイヌ語で「ニムオロ」と称されていた根室近郊の原野や湿原を何度も訪れるようになる。それらの仕事をまとめた本展の出品作を見ると、道東の自然環境とそこに展開される生の営みに向けられた眼差しに、より一層の深みと広がりが備わってきたことがわかる。

微粒面の黒白印画紙に、丁寧にプリントされた写真には、馬(道産子)、キタキツネ、フクロウなどの動物や鳥の姿が目立つ。だが、それらは狙って撮影したというよりは、たまたま画面の中に入り込んできたように見える。むろん、構図やシャッターを切るタイミングには、しっかりと配慮しているのだが、これみよがしではないその自然体のたたずまいに、白石が被写体と対話を積み重ねてきた、経験の蓄積が写り込んでいるように思える。もうひとつ、今回のシリーズで特に目につくのは、「水際」の風景である。川や沼などの水辺の眺めが幾度となくあらわれてくる。そこには、見る者を水の中に誘い込み、柔らかに包み込んでいくような感触が生じてきている。

白石は、これまで巷房で何度か個展を開催しているが、巷房1(3F)、巷房2(B1)、階段下の3つの会場を同時に使った展覧会は初めてである。階段下のスペースでは、床置きの写真のフレームの前に、鹿の角を配するという、意欲的なインスタレーションも試みていた。写真作家として、ひと回り大きく成長したことを強く感じさせるいい展示だった。

公式サイト:https://gallerykobo.web.fc2.com/194512/index.html

関連レビュー

白石ちえこ「鹿渡り」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2020年11月01日号)

2023/08/03(木)(飯沢耕太郎)

笠間悠貴「Invisibly Yours」

会期:2023/07/29~2023/08/27

Kanzan Gallery[東京都]

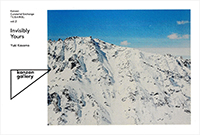

笠間悠貴は1980年生まれ、大阪出身。現在は明治大学大学院理工学研究科で学びながら、写真家としての活動を続けている。同時にphotographers’ galleryでの写真展の企画に関わり、東京綜合写真専門学校で講師を務めるなど、写真行為を知的な営みとして探求し続けている。今回のKanzan Galleryでの個展(キュレーション:菊田樹子)では、2016年から2023年にかけてヒマラヤ、アンデスなどの高山で撮影された11点の風景写真(うち4点はモノクローム)」が展示されていた。

普段の暮らしのなかで、風=大気の運動を意識することはほとんどない。だが、標高5000メートルを超える高地の、空と山だけからなるシンプルな空間では、風を直接的に感じとることができる。笠間は、山肌を吹き上がる上昇気流によって雲が生じ、それらが流動的に姿を変えていく様を大判カメラで精密に写しとっていく。そのことによって風という不可視(Invisible)の存在を浮かび上がらせ、見る者にくっきりとした視覚的イメージとして提示するというのが、笠間の本作でのもくろみといえるだろう。

その意図は、適確なカメラワークとプリントワークによって、とてもよく実現していた。あえて「ゆらぎのある被写体を避け」余分なものが写り込まない「森林限界を超えた場所で撮影する」ことで、笠間の高山での経験がより純粋化して伝わるように配慮されている。このやり方は、風だけではなく、他の「気象」現象にも適用できるのではないだろうか。さらに広がりのある作品へと展開していくことを期待したいものだ。

公式サイト:http://www.kanzan-g.jp/yuki_kasama.html

関連レビュー

笠間悠貴企画展 小山貢弘「風景の再来 vol.2 芽吹きの方法」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2023年06月15日号)

2023/08/02(水)(飯沢耕太郎)

磯谷博史「復元の、複数」

会期:2023/07/07~2023/07/30

POST/limArt[東京都]

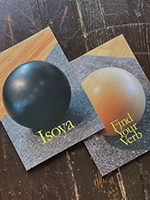

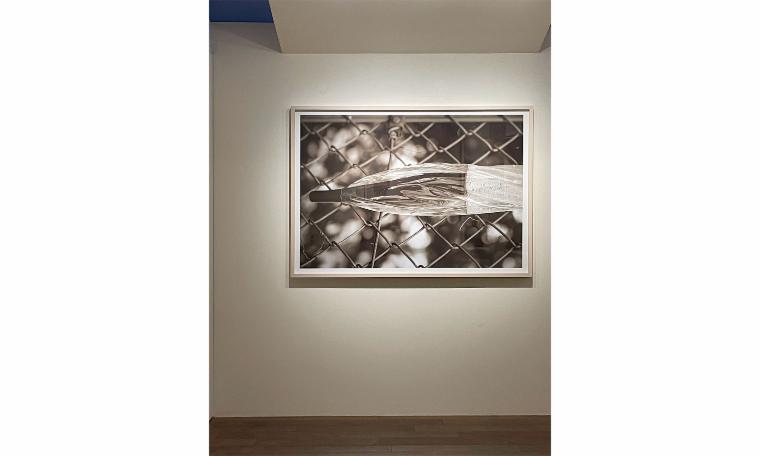

磯谷博史の作品を初めて見たのだが、親しみやすさと、写真を使うアーティストとしての思考と実践のクオリティの高さとをうまく結びつけた作風に、とても心惹かれるものを感じた。なお今回の出品作は、2022年4月から6月まで小海町高原美術館で開催された個展「動詞を見つける Find Your Verb」展に出品されていた「着彩された額」シリーズから選ばれている。

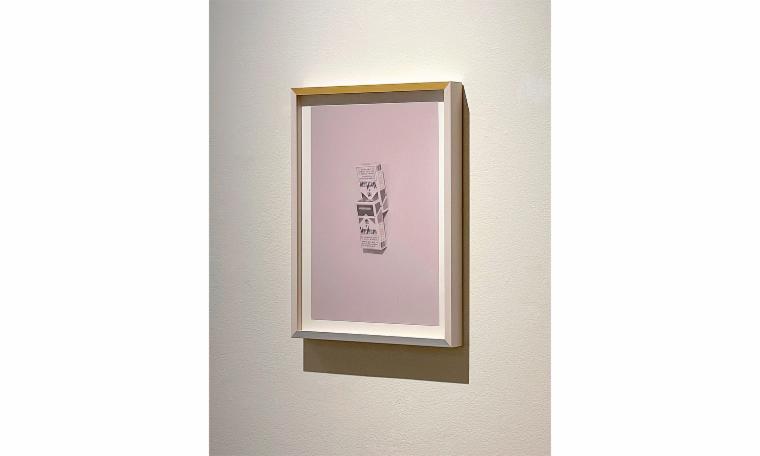

被写体となっているのは、磯谷の周辺に生起した「名前のない出来事」である。マルボロの煙草の箱が2個、透明傘の先のあたりに溜まった雨滴、砂糖にたかる蟻たち、逆光気味に撮影された植物の葉などの対象物の選択は、アトランダムに見える。だが、そこには細やかで注意深い配慮を感じる。それらの写真は、セピア色に着色して大きく引き伸ばし、木製のフレームにおさめて展示していた。注目すべきなのは、そのフレームの1辺を、その画像の元々の色を選んで「着彩」していることだ。そのことによって、作品の鑑賞者が、セピア色の画像を想像力で「復元」することをめざしている。それはまた「撮影された瞬間から過去となっていく写真を、現在につなぎとめる」ということでもある。

黒っぽいフェルトなどを巧みに使ったインスタレーションも含めて、磯谷がもくろんでいるのは、個人的な経験に収束しがちな発見の歓びを、写真という装置を介することで、風通しのいい出来事として万人に開いていくということだろう。多くの写真家たちが、スナップ写真などを通じて、日常に潜む謎を写真によって検証していくことを試みてきたのだが、磯谷はそのレベルを一段階引き上げて、的確かつ刺激的な写真インスタレーションとして実現してみせた。

展示風景[写真提供:POST/limArt]

展示風景[写真提供:POST/limArt]

展示風景[写真提供:POST/limArt]

展示風景[写真提供:POST/limArt]

公式サイト:http://post-books.info/news/2023/7/7/exhibition-hirofumi-isoya

2023/07/28(金)(飯沢耕太郎)

浅田政志「Canon Colors」

会期:2023/06/24~2023/08/07

キヤノンギャラリーS[東京都]

開設50周年という区切りを迎えたキヤノンギャラリーの記念展にふさわしい企画だった。キヤノンギャラリーは、戦前の精機光学研究所以来の伝統を持つ精密機器メーカーであるキヤノンのショーケースとして機能してきたわけだが、浅田政志はその50周年記念企画に際して「キヤノンの社員さんを撮影したい」というアイディアを思いつく。実際に東京本社だけでなく、宇都宮、秋田、大阪、大分の支社にも足を運び、社員15人にカメラを向けた。

18万人を雇用する大企業としては、ほんの一部の社員のみの撮影ということだが、カメラの設計、デザイン、販売、修理などに関わる部署から被写体が的確に選ばれており、ラグビーの横浜キヤノンイーグルスの選手、パラリンピック代表のトライアスロン選手なども含めて、ヴァラエティのあるラインナップとなっていた。また、モデルたちにとって一番思い入れのあるキヤノンのカメラを使って、浅田が展示作品を撮影するという試みも面白かった。会場にはさらに、モデルたち一人ひとりの記憶に残る写真(自作を含む)も展示されていた。全体として、浅田のコミュニケーション能力の高さと、その場での思いつきをすぐに形にしていく演出力とがうまく結びついた好企画といえるだろう。

キヤノンギャラリーやニコンサロンなどの、いわゆる「メーカー系」の写真ギャラリーを取り巻く環境は決して順調とはいえない。カメラを中心とした販売戦略と結びつけていく企画を立てにくい状況であることも確かだ。とはいえ、50年という伝統を未来に活かしていく方策は、まだいろいろと考えられそうだ。次の50年への布石を打つべき時期に来ているということだろう。

公式サイト:https://canon.jp/personal/experience/gallery/archive/asada-50th-sinagawa

2023/07/27(木)(飯沢耕太郎)

七菜乃「Like the blue sky」

会期:2023/07/14~2023/07/30

神保町画廊[東京都]

2019年から主に神保町画廊で発表されてきた七菜乃の「集団ヌード」のシリーズも、回を重ねることで厚みと奥行きが生まれてきた。今回は、それらを集成した写真集『LONG VACATION』(アトリエサード、2023)の刊行に合わせて、千葉で撮影したという新作が披露されていた。

あらためて写真集を見てみると、このシリーズのコンセプトやテイストは、最初からかなりしっかりと出来上がっていたことがわかる。全裸の女性たちの捉え方、モデルたち個々の身体のありようを押さえつつも、それらが「集団」として醸し出す雰囲気に気を配っていくやり方が、注意深く整えられているのだ。また、性的な眼差しに回収されないようにモデルたちのたたずまいに気を配り、柔らかなソフト・フォーカスの画面に包み込んでいくやり方も最初から一貫している。結果的に本シリーズは、ヌードという非日常的な状況であるにもかかわらず、そのことをごく自然なものと感じさせるような写真群として成立していった。

だが、こうして写真集にまとまると、そろそろ次のステージに進んでもいいのではないかと思えてくる。自分が裸であること、しかも周りにいる誰もがそうであることが、モデル一人ひとりにどんな反応をもたらしているのか、もう少し知りたくなってくる。また、普段はヌードモデルとして「撮られる」側にいる七菜乃が、どんな気持ちでシャッターを切っているのか、そのことも気になる。例えば、モデル自身が裸体のままで、カメラを持って周囲の人物たちを撮影する、そんな試みも面白そうに思えるのだが。

公式サイト:https://jinbochogarou.com/?p=1287

関連レビュー

七菜乃 写真展「My Aesthetic Feeling 2019」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2019年09月01日号)

七菜乃「My Aesthetic Feeling 2018」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2018年08月01日号)

七菜乃「My Aesthetic Feeling」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2017年09月15日号)

2023/07/27(木)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)