artscapeレビュー

飯沢耕太郎のレビュー/プレビュー

新井卓「Exposed in a Hundred Suns」

会期:2014/07/25~2014/09/20

フォト・ギャラリー・インターナショナル[東京都]

愛知県美術館の「これからの写真」展の出品者の一人である新井卓は、同時期に東京・田町のフォト・ギャラリー・インターナショナルでも個展を開催した。展示作品はほぼ共通しており「百の太陽に灼かれて」と題して撮影された第五福竜丸関連のシリーズをはじめ、広島、長崎、福島などを巡って撮影されたダゲレオタイプ作品が並んでいた。

新井が世界最古の写真技法であるダゲレオタイプの作品に取り組みはじめたのは、2008年頃からなので、それから6年あまりが過ぎた。その間に、作品制作の姿勢は格段に深化し、作品そのもののクオリティとスケール感も増してきている。特に第五福竜丸や広島の原爆ドームなどを被写体として、数十枚~数百枚に達するダゲレオタイプをグリッド状に連ねた「多焦点モニュメント」の作品群の強度は恐るべきものだ。ダゲレオタイプの本質的な「遅さ」、煩雑な制作のプロセスと露光時間の長さを逆手にとって、眼前の光景をモニュメント化して屹立させようとする新井の試みは、それにふさわしい手法を編み出すことによって、一つの到達点に向かいつつあるのではないだろうか。

もう一つ注目したのは、会場の外の壁面にさりげなく展示してあった「毎日のダゲレオタイプ・プロジェクト 2011-2013」のシリーズである。おそらく東日本大震災を契機に開始されたと思われるダゲレオタイプによる日録は、「百の太陽に灼かれて」とはまた違った問題意識を孕みつつあるように思える。これはどうしてもモニュメンタルな一回性に回収されてしまいがちなダゲレオタイプ作品のこわばりを、もう一度日常性に解き放とうとする試みなのではないだろうか。

2014/08/21(木)(飯沢耕太郎)

清里フォトアートミュージアム開館20周年記念 原点を、永遠に。

会期:2014/08/09~2014/08/24

東京都写真美術館地下1階展示室[東京都]

山梨県清里に1995年に開館した清里フォトアートミュージアムは、今年で20周年を迎えた。それを記念して開催されたのが本展で、同ミュージアムの活動の柱の一つである「ヤング・ポートフォリオ」の収蔵作品から選抜した約500点を展示している。

「ヤング・ポートフォリオ」は35歳以下の若い写真家たちの作品を公募・購入するというユニークな企画である。複数の点数から成るシリーズ(ポートフォリオ)を、年齢制限に達するまで何度でも購入できるというこの企画は、日本だけでなく世界各国の写真家たちを勇気づけてきた。過去20年の応募総数は74カ国9,191人の106,224点に達しているという。そのうち実際に購入されたのは698人、5,296点であり、この数を見ただけでも、世界有数のコレクションに成長しつつあることがわかる。コレクション作家の中に、木村伊兵衛写真賞(本城直季、下薗詠子、百々新)土門拳賞(百瀬俊哉、亀山亮)などの受賞作家が含まれていることからも、その重要度が増していることが確認できるだろう。

今回の展示は、なるべく多くの写真家たちの作品を紹介するという意図で構成されているため、一つの傾向に焦点を結ぶのはむずかしかった。逆にこの20年の間に、写真表現がこれだけ多様な方向に伸び広がっていることに、あらためて驚きを覚えた。日本の写真家たちに限っても、モノクロームの正統的なドキュメンタリーから演出的なパフォーマンス・フォト、デジタル合成や画像の改変を多用した実験的な作品まで、めくるめくような幅の広さだ。むろん他の国の写真家たちの作品を見ても、表現のグロバーリズムが隅々にまで浸透していることが見て取れる。こうなると、ブラジル、ペルー、メキシコなど中南米の写真家たちの神話性、魔術性へのこだわりや、ポーランドやチェコなど東欧諸国の写真家たちの身体性を介した実存的な写真表現など、際立った磁場が成立している地域の写真群の方がむしろ興味深く思えてくる。日本の写真家たちも、そろそろ足下に目を向けていく時期にきているのかもしれない。

2014/08/19(火)(飯沢耕太郎)

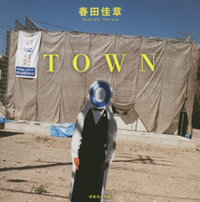

春田佳章『TOWN』

発行所:日本カメラ社

発行日:2014年9月12日

春田佳章は1932年、神戸生まれの写真家。1960年代から『日本カメラ』、『アサヒカメラ』、『フォトアート』などの「月例写真」を中心に作品を発表してきた。アマチュア写真家たちが毎月作品を送り、プロ写真家が審査するコンテストは戦前から長く続いてきたが、それらの成果が脚光を浴びるのは、1950年代の「リアリズム写真運動」(審査は土門拳)の時期などを除いてはあまりない。だが、彼らの地道な活動が日本の写真文化を下支えしているのは間違いないわけで、もう少しきちんとした目配りがあってもいいと思う。春田のような写真家の仕事は、「月例写真」の枠組みを超えた広がりを持ちつつあるからだ。

今回日本カメラ社から刊行された写真集『TOWN』は、「神さんが街におりてきた」、「街はアートする」の二部構成である。第一部は「小便無用」の鳥居のグラフィティを探し求め、第二部は街中で偶然に見出された「アートシーン」を丹念に撮影している。このような街歩き=採集の行為の積み重ねは、アマチュアの特権とでもいうべきものだが、春田は好奇心を全開にしつつ、軽やかに遊び心を持ってシャッターを切り続けている。その結果として、「いとも簡単に建て替えられ、造り替えられる方式が生み出す薄っペラな街の佇まい」が鮮やかに浮かび上がってくることになる。春田は、残念なことにこの写真集の制作途中で逝去した。小ぶりだが、しっかりした造本の『TOWN』は、彼の眼差しの記録としての重みを備えている。

2014/08/18(月)(飯沢耕太郎)

百々俊二『日本海』

発行日:2014年7月29日

百々俊二の渾身の力作『日本海』のページを繰りながら思いを巡らしたのは、濱谷浩の1957年の写真集『裏日本』(新潮社)のことだ。同じく「人間と風土」をテーマにした長期間にわたる撮影の成果だが、『裏日本』と『日本海』ではやはり肌触りがかなり違う。むろん1950年代と2000年代という時代背景の違いはある。50年代には、まだ「表日本」と「裏日本」の経済、社会、文化的な落差は、現在とは比較にならないほど大きかった。2000年代にはのっぺりとした均質化が、日本全体を覆い尽くしているように見える。百々が2011年夏以来、山口県長門から北海道稚内までの日本海沿岸を歩き通して確認しようとしたのは、濱谷が提起した「人間が/人間を/理解する/ために 日本人が/日本人を/理解する/ために」という命題が、今なお成立するのかどうかということだっただろう。

それにも増して、大きな違いを感じるのは、濱谷の35ミリ判のカメラに対して、百々が8x10インチ判の大判カメラを使用していることだ。被写体との距離感を自在にコントロールして、的確なフレーミングを選択できる35ミリ判のカメラと比較すれば、8x10インチ判のカメラは、圧倒的に不自由さがつきまとう。にもかかわらず百々が大判カメラにこだわり続けるのは、「私が送る視線と触れ合い視線を押し返し、引き込む往復運動」が被写体との間で成立するからだ。三脚にカメラを据え、構図を決め、ピントを合わせ、露出を計って、フィルムホルダーをセットし、シャッターを切る──そのどうにも不便きわまりない長ったらしい時間が、写真家と被写体との間にダイナミックな「往復運動」を生じさせ、気韻とか気配とかしかいいようのない何ものかを呼び込んでくる。写真集の中に、普通なら失敗として捨ててしまいかねないブレにブレた写真を入れているのも、百々がその「往復運動」のエナジーを捉えきっているかどうかを作品選択の基準としているからだろう。

『楽土紀伊半島』(ブレーンセンター、1995年)、『大阪』(青幻社、2010年)と続いた百々の「人間と風土」の三部作は、これで一応の完結ということになる。だが、やり残していることはまだたくさんあるのではないだろうか。日本には、そして写真家・百々俊二の中には、さらなる未知の可能性が広がっているからだ。

2014/08/17(日)(飯沢耕太郎)

高木こずえ「琵琶島」

会期:2014/07/31~2014/09/16

キヤノンギャラリーS[東京都]

高木こずえは2012年に「琵琶島」と題する高さ12メートル、約300枚の写真から成るという巨大コラージュ作品を完成させた。東京工芸大学の本館に設置されたこの「琵琶島」は、でき上がってみると「遠い過去の遺跡のような、見知らぬ物体」に思えてきたのだという。今回、東京・品川のキヤノンギャラリーSでの「琵琶島」展は、その後日譚とでもいうべきもので、コラージュ作品「琵琶島」を形成する「あらゆる写真を観察し想像し再現することで生み出された写真」である。もともと「琵琶島」を制作するきっかけになったのは、高木が長野県北部の同地にある遺跡発掘調査にかかわったことであり、今回の試みはそうやってでき上がった作品の「再発掘」の試みといえそうだ。

今回の「琵琶島」は6層の写真群を下から上に積み上げる形になっていた。「1─「琵琶島」の制作に使われた写真、2-1をコラージュしていく過程で現れた断片の写真、3-完成した「琵琶島」の部分の写真、4-1、2、3から「琵琶島」の世界を想像し、それを再現しようと試みる中で生まれたモノたちの写真、5-1、2、3から想像したイメージを再現した写真、6-1~5を、油絵の具によって写し取った絵画の写真」という6つのパートが積み重なっているのだ。つまり、今回の「琵琶島」展はあるイメージが生成、定着していくプロセスを辿り直しつつ、さらなる未知の世界を探求しようという意欲的な試みで、床から天井まで貼り巡らされた6層、約300枚の写真で構成されていた。

プリントの大きさが同一であること、グリッド状の規則正しい積み上げ方、インクジェット・プリントの生っぽい色味とペーパーのつるつるとした質感など、これでいいのかと思う所はないわけではない。だが、たとえば「観察し想像し再現する」プロセスで突然出現してきた「お面」を思わせる男女の顔のイメージなど、「再発掘」が高木に与えた衝撃を追体験することができた。2011年に東京から故郷の長野県諏訪市に拠点を移してからの高木の活動は、考古学、民俗学、人類学などの知的な探求を取り込んで拡大していった。それがいま豊かな成果を生み出しつつあることがよくわかった。

2014/08/02(土)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)