artscapeレビュー

SYNKのレビュー/プレビュー

橋本優子『フィンランド・デザインの原点──くらしによりそう芸術』

発行:東京美術

発行日:2017/04

日本でとても人気が高いフィンランドのデザイン、そのフィンランドらしさとはなにかということについて、宇都宮美術館の橋本優子学芸員が歴史的視点から紐解く1冊。

フィンランド、スウェーデン、ノルウェー、アイスランド、デンマークのモダン・デザインは、しばしば「北欧デザイン」と総称される。しかしその風土、国家の成り立ち、産業には大きな違いがあり、その違いがこれらの国々のデザインに反映していることが見えてくる。本書は最初にフィンランド・デザインのフィンランドらしさの背後にある地理的条件、スウェーデンとロシアによる支配と1917年の独立、近代化の過程について解説した後、第1章ではテキスタイルやプロダクトのデザイン、第2章では建築を取り上げて「フィンランドらしさ」の特徴を知り、第3章でフィンランド・デザインの源流、背景にある民族アイデンティティについて読み解いてゆく。

本書を通じて繰り返し語られるのは「地域性」「独自性」と「普遍性」だ。工業化、大量生産、大量消費を前提に登場してきたモダン・デザインにおいては「普遍性」が課題となる。しかし普遍的デザインの前提には、時代や風土によって異なる人間がいる。そうした違いを前提にしてすべての人にとってよいデザイン──ユニヴァーサリティ──に先鞭を付けたのがフィンランドの独自性であり、フィンランド・デザインのフィンランドらしさだという。しかし、それはどのように具体的な形となってフィンランド・デザインに現れているのか。それがおそらく第3章で語られる「冬景色」「森と湖の国」「雪・氷の世界」そして民族叙事詩『カレヴァラ』ということになろうか。

図版が充実している本書であるが、入門書として読むにはややハードルが高い。できれば橋本学芸員が企画に関わり2012年から2013年にかけて巡回した「フィンランドのくらしとデザイン」展の図録と合わせて読むことで、フィンランド・デザインについてより理解が深まると思う。個人的には、本書がフィンランド・デザインにおける企業とインハウスデザイナーの重要性に触れている点と、ムーミンに触れていない点を評価したい。他方で、ノキアのプロダクトについてもフィンランド・デザインの文脈で読み解いてもらえないものだろうかと思う。[新川徳彦]

関連レビュー

フィンランドのくらしとデザイン──ムーミンが住む森の生活|SYNK(新川徳彦):artscapeレビュー

フィンランド独立100周年記念 フィンランド・デザイン展|SYNK(新川徳彦):artscapeレビュー

森と湖の国──フィンランド・デザイン|SYNK(新川徳彦):artscapeレビュー

2017/11/20(月)(SYNK)

グッドデザインエキシビション2017

会期:2017/11/01~2017/11/05

東京ミッドタウン[東京都]

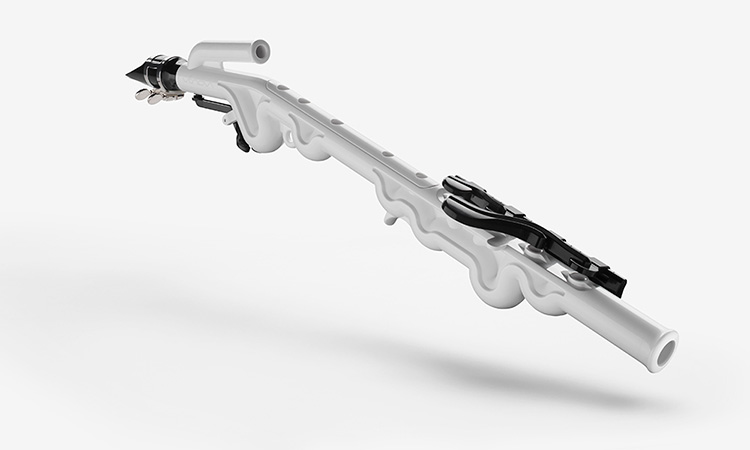

今年度のグッドデザイン賞は、審査対象数4,495件から1,403件が受賞した。審査対象数は昨年度より410件、受賞数は174件増加した。グッドデザイン賞大賞を受賞したのは「カジュアル管楽器[Venova]」(ヤマハ株式会社)だった。「Venova」はサクソフォンのような吹き心地と音色を奏でられる新しい管楽器。素材はABS樹脂製で、長さは460mm、重さ約180g。通常のソプラノサックスの重さが1kg程度なので圧倒的に軽く、樹脂製なので水洗いも可能だ。価格も安い。審査委員評では表面的なスタイリングではなくデザインと構造が一体となって新しい楽器を創り出した点と、優しい指使いを実現した点が評価されている。大賞候補が発表されたとき、その中に楽器が入っていたことに少々驚いたのだが、なるほどデザインの自由度が高い電子楽器ではなく、アコースティックな新しい楽器を開発するというプロセスは、プロダクトデザインの本質を見せてくれるすばらしい事例だと思う。

グッドデザイン賞受賞デザインが展示されるエキシビション会場を回って印象的だったのは、アジア諸国のデザインの水準の高さだ。中国からの受賞件数は、2016年度の34件から75件に倍増。台湾は59件から86件へと1.5倍弱増えている。とくにIT、家電関連でのプレゼンスは圧倒的だった。他方で、大賞、大賞候補には内向きな印象を受けた。もちろん大賞の「Venova」も、金賞となった「うんこ漢字ドリル」(文響社)も、その他の候補もデザインの優れた実践であることは間違いないのだが、社会的な諸問題に対するデザインからのアプローチという大きな視点が筆者にはあまり感じられなかった。これは審査側の問題なのか、それとも応募側の問題なのか、あるいはコンセプトへの評価から実践的なデザインへの回帰ということなのだろうか。[新川徳彦]

グッドデザイン賞大賞「カジュアル管楽器 [Venova]」(ヤマハ株式会社)

公式サイト:http://www.g-mark.org/gde/2017/index.html

関連記事

グッドデザインエキシビション2016|SYNK(新川徳彦):artscapeレビュー

2017/11/1(水)(SYNK)

美術工芸の半世紀 明治の万国博覧会展[III] 新たな時代へ

会期:2017/10/21~2017/12/03

久米美術館[東京都]

幕末から明治期にかけて日本が参加した万国博覧会と美術工芸を取り上げる3回シリーズの最後は、第5回パリ万博(1900年/明治33年)とセントルイス万博(1904年/明治37年)への日本の参加を、出品された美術工芸品や久米美術館が所蔵する資料などで見る。

アール・ヌーヴォーの全盛期に開催された19世紀最後の万博となった1900年のパリ万博は、歴代のパリ万博と比べて規模、出品数、入場者数において最大規模となった。日本は法隆寺金堂をイメージした日本館を建造し、そこに791点にのぼる美術工芸品を展示している。この万博で日本は初めて美術部門に正式出品し(それまでは工芸、装飾品として扱われていた)、日本画、油画、彫塑あわせて191名の美術家が作品を寄せた。満を持しての出品だったが、評価は低かった。展示スタイルもひどかった。残された写真を見ると壁面の上部まで何段にもわたって作品がかけられており、とても鑑賞に適しているように見えない。とりわけ油彩画は凡庸との評価だった。しかしながら日本の洋画家たちはめげなかったようだ。この万博の事務官であり出品者でもあった久米桂一郎は欧米人の日本趣味をセンチメンタルと一蹴。当時パリに集った日本の洋画家たちは帰国後、自らの画業を犠牲にして美術教育、美術行政に尽くすことになったのだという(本展図録、107-109頁)。

他方で1904年に開催されたセントルイス万博は、フランスからのルイジアナ州購入100周年を記念したものだった。日本は日本庭園に平安時代の寝殿造りを模した本館、金閣寺を模した喫茶店などを設置。また二代川島甚兵衛は伊藤若冲の絵画を綴れ織りで再現して展示した「若冲の間」を制作、金賞を受賞している(この作品は閉会後にニューヨーク商工会議所に寄贈されることになったが、輸送中の船舶火災で焼失してしまった)。本展ではこのほかに第5回内国勧業博覧会(1903年/明治36年)が資料で紹介され、博覧会が商取引の場から次第に遊園地化する様子が示されている。

本展チラシに大きく取り上げられている陶器「信天翁大鉢」(1900年)は、陶磁器の絵付窯である瓢池園を創設した河原徳立が第5回パリ万博に赴いた際に日本陶磁のデザインの参考にするために買い求めたもの。第5回パリ万博では帰国後に京都高等工芸学校で教鞭をとることになる浅井忠もまた参考用の陶磁器などを購入している。折しもヨーロッパではジャポニスムが終焉を迎えて日本の工芸輸出は衰退しつつあり、まさに日本の美術工芸が新たな時代へと入ろうとしていた頃のことである。[新川徳彦]

関連レビュー

美術工芸の半世紀 明治の万国博覧会展[I]デビュー|SYNK(新川徳彦):artscapeレビュー

美術工芸の半世紀 明治の万国博覧会展[II] さらなる挑戦|SYNK(新川徳彦):artscapeレビュー

浅井忠の京都遺産─京都工芸繊維大学 美術工芸コレクション|SYNK(新川徳彦):artscapeレビュー

2017/11/17(金)(SYNK)

植物画の黄金時代──英国キュー王立植物園の精華から

会期:2017/09/16~2017/12/03

JPタワー学術文化総合ミュージアム「インターメディアテク」[東京都]

キュー王立植物園が所蔵する18-19世紀に描かれた植物画28点と合わせて、東京大学が学術資料として明治期から採取してきた植物標本を紹介する展覧会。本展の特徴は、植物画に対応する実物標本を組み合わせて併置していること。昨年、筆者はキューガーデンを訪れたけれども、植物画を展示する付属施設「シャーウッド・ボタニカル・アートギャラリー」でこのような方法は採用していなかった。つまりこれは、キュー王立植物園と東京大学の学術的コラボレーションによる賜物といえよう。ボタニカル・アートとは本来、美の基準だけを満たすものではなく、科学的に精密な描写が求められる。出展作のいくつかには、インクと水彩で描かれた植物の主な図像に対して、小さい部位を鉛筆で下書きした跡が見られる。花の正確な構造を示すため、諸器官の解剖学的な分析は必須だった。双方を併置する妙とは、実物標本の圧倒的なマテリアリティが見る者に迫り、植物画にはない「質感」を提示できること。サイエンスとアートの融合である、植物画を総合的に堪能できる。同時代のデザイナーにとって、「自然のかたち」は拠り所となる共通のモデルであったから、造形活動や芸術理論に活用されたことが想い浮かぶ。近代とは、自然科学が急速に進展をみた時代。展示自体は小規模であるが、インターメディアテクの全館内を観覧すれば、より視野が広がる。植物界、動物界、鉱物界と、それらとは対照的に人工によって生み出されてきた産物、すべてがそこにある。館内はまさに近代性を表象するような、独特な世界観で形作られている。あてどなく歩いて展示物を見るうちに、さまざまなインスピレーションや気付きが得られそうだ。[竹内有子]

2017/11/15(水)(SYNK)

アリン・ルンジャーン「モンクット」展

会期:2017/10/28~2017/11/26

京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA[京都府]

本展は、今夏から秋にかけて京都で行なわれた、東アジア文化都市2017京都「アジア回廊 現代美術展」の関連事業。アリン・ルンジャーン(1975年バンコク生まれ)は、タイ国内のみならず欧米やアジア各地で活躍する現代アーティスト。2013年の第55回ヴェネチア・ビエンナーレに出品された彫刻インスタレーション《Golden Teardrop》は、2015年の「PARASOPHIA:京都国際芸術祭」(京都市美術館)でもお目見えしたので、思い出した人も多かろう。筆者はこのとき、彼の新作《骨、本、光、蛍》が扱う題材、歴史的物語の詩情あふれる語り口、繊細な映像美に強く心を動かされた。今年は、カッセル/アテネの「ドクメンタ14」でも新作《246247596248914102516... And then there were none》を発表した。彼がドクメンタに招聘されることになったのが、本展の出品作《モンクット》(2015年、パリ)である。本作もやはり複合的な作品で、会場1階には映像作品に関連するインスタレーションが展示され、2階ではビデオが上映された。「モンクット」とは王冠を意味し、モンクット王/ラーマ4世が受け継いだ王冠を複製し、そのレプリカをナポレオン3世に贈ったという歴史秘話が題材となっている。ストーリーには、王冠を巡るさまざまな表象が包含されている。場所はフォンテーヌブロー宮殿、パリのギメ東洋美術館のキュレーターの眼を通して、タイとフランスの外交史や文化的背景から語りが始まる。次にモンクット王の子孫にあたる金工職人による王冠の制作技法へと語り手と場面がともに転換する。この女性職人が映像内で仕上げた王冠レプリカ(正確には19世紀に複製されたレプリカのレプリカだが)が実際の展示室で展観されるという、凝った仕掛けなのである。[竹内有子]

2017/11/15(日)(SYNK)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)