artscapeレビュー

建築に関するレビュー/プレビュー

Transfield Studio『Lines and Around Lines』

会期:2022/09/01~2022/09/04

元映画館[東京都]

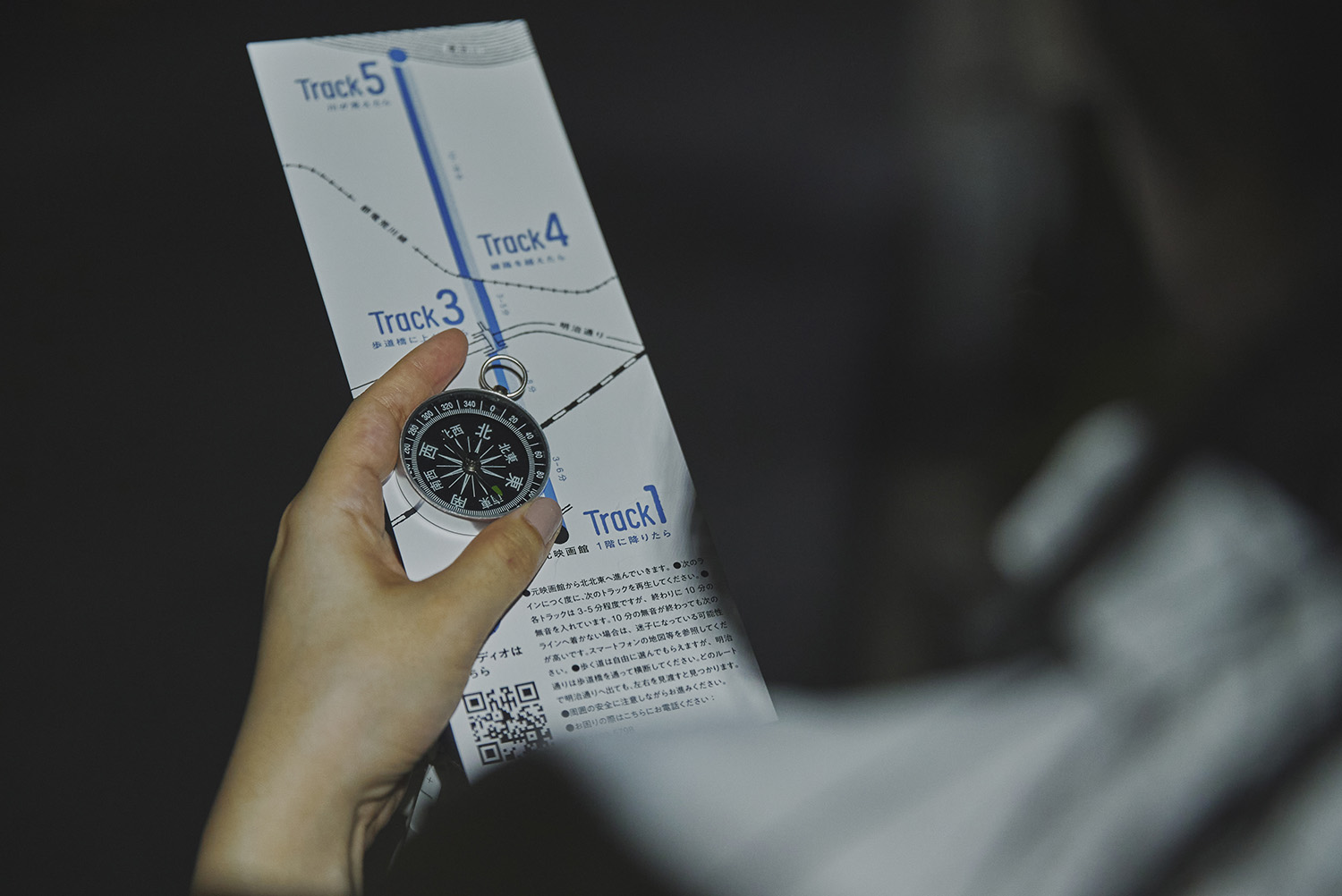

私の足下にあるこの土地を規定しているものは何か。建築家の山川陸とパフォーミングアーツマネージャーの武田侑子によるユニットTransfield Studioの『Lines and Around Lines』(企画・構成:Transfield Studio[山川陸+武田侑子])は、「水の流れ」をキーワードに観客の土地への視線と想像力を更新する試みだ。パフォーマンスはレクチャーパフォーマンスとツアーパフォーマンスの二部構成。観客は会場となった元映画館でシンガポールの水の流れに取材したレクチャーパフォーマンスを鑑賞した後、簡易な地図とそこに付されたQRコードからアクセスできるオーディオガイドを頼りに隅田川へと向かうツアーパフォーマンスに旅立つことになる。

[写真:金田幸三]

[写真:金田幸三]

[写真:金田幸三]

[写真:金田幸三]

ところで、なぜシンガポールなのだろうか。実はTransfield Studioはシンガポールの劇場Esplanadeが主催するレジデンスプログラムContemporary Performing Arts Research Residencyの参加アーティストとして2022年の4月から6月までシンガポールに滞在しており、『Lines and Around Lines』はそのときのリサーチをもとにした作品となっている。公演期間中には関連イベントとしてシンガポールでの滞在制作の報告会も実施され、滞在制作の様子とシンガポールのパフォーミング・アーツ事情を知ることのできる貴重な機会となった。なぜシンガポールなのか、という問いに対するひとまずの答えは、たまたまTransfield Studioがそこに滞在する機会があったから、という身も蓋もないものになるだろう。

Transfield Studioはこれまでもフェスティバル/トーキョー19公式プログラムの『Sand (a)isles(サンド・アイル)』では池袋を、豊岡演劇祭2020フリンジに参加した『三度、参る』では豊岡を舞台に、その場所に関するリサーチからツアーパフォーマンスを立ち上げることを試みてきた(いずれも発表時は別名義)。そもそも特定の場所を歩くことが作品の根幹をなすツアーパフォーマンスにおいて、その場所に関するリサーチから創作が出発することはあまりにも当然のことであるようにも思えるが、しかしここにはある種の二重性がある。ツアーパフォーマンスはまず創り手がそこを歩き、次に観客が歩くことで成立するものだからだ。ならばそこにはズレを導入することもできるはずだ。未知の土地を訪れた者は、無意識のうちに自分の知る土地とその場所とを比較し、そこにある共通点と差異からその土地のありようを測るだろう。『Lines and Around Lines』は日暮里/荒川エリアを歩く観客に、シンガポールを歩いたTransfield Studioの視点をインストールする。

[写真:金田幸三]

[写真:金田幸三]

[写真:金田幸三]

[写真:金田幸三]

前半のレクチャーパフォーマンスではスクリーンに映し出される画像や映像に山川の声が重なり、シンガポールにおける水の流れを追っていく。やがて明らかになってくるのは、水資源の貴重なシンガポールにおいては、その流れのあり方こそがある面において国を「定義」しているということだ。山川の語りのなかに繰り返し登場する「定義」という言葉。シンガポールでは湾の出口は水門で塞がれ、そこはreservoir=貯水池として定義される。湾を堰き止めた水門はそのまま、国の輪郭を定める線の一部となるだろう。山川はスクリーンの手前に置かれたポールにロープを巻きつけていくことでその輪郭線を示す。線の内側、国土の9割はcatchment、雨水を集める場所と定義されているのだという。そして水が流れるための傾きの存在。 レクチャーパフォーマンスを聴き終えた観客は会場を出て、方位磁針を手に隅田川を目指す。地図には目的地である隅田川へと真っ直ぐに伸びるラインと、それと交差するJR常磐線、明治通り、都電荒川線、そして隅田川の4つのライン。その交差地点につく度に再生を促されるオーディオガイドは、ときおりシンガポールについての語りとも響き合いながら、東京という土地の来し方とそこに流れる水へと観客の意識を向かわせる。

[写真:金田幸三]

[写真:金田幸三]

ところで、今回のツアーパフォーマンスに詳細なルートの設定はない。あるのは隅田川という目的地と北北東という大まかな方向だけ。レクチャーパフォーマンスを終え、おおよそ同時に街へと出た観客は、最初のうちこそ同じようなルートを辿るものの、住宅地の入り組んだ路地を進むうち、徐々に異なるルートへとバラけていく。それでも時おり、曲がり角を曲がった先にほかの観客の背中が見え、同じ方向へと向かっていることが確認されるのだった。複数の流れはときに合流し、ときに分かれ、そしていずれにせよ川へと至る。観客の歩みは水の流れと重なり合う。自らの身体をもって、目には見えぬ東京の水の流れを体感すること──。

[写真:金田幸三]

[写真:金田幸三]

Transfield Studio:https://www.transfieldstudio.com/

関連レビュー

JK・アニコチェ×山川 陸『Sand (a)isles(サンド・アイル)』|山﨑健太:artscapeレビュー(2020年03月15日号)

2022/09/02(金)(山﨑健太)

みちのおくの芸術祭 山形ビエンナーレ2022 内覧会、「ここに新しい風景を、」

会期:2022/09/03~2022/09/25

[山形県]

前回は完全オンラインとなった山形ビエンナーレ2022の記者発表に出席した。全体としては7つのプロジェクトを軸としているが、プレスからの何組参加していますかというお約束の質問に対し、正確には数えられないという答えが、その特徴を示している。すなわち、国内外の著名なアーティストを招聘するのではなく、地元の山形にゆかりのある芸術家、デザイナー、建築家、研究者が、チームをつくるほか、学生による「東北画は可能か? 」の作品群、ムカサリ絵馬、小学校教育の絵画も出品されるなど、さまざまなパターンで参加しているため、単純に何組という表現はほとんど不可能なのだ。

特に三瀬夏之介がキュレーションを担当した「現代山形考~藻が湖伝説~」は、かつて山形に大きな湖があったという言い伝えをもとに、さまざまなジャンルの展示物が混在し、メインの会場となった文翔館の議場ホールは、「驚異の部屋」的な空間になった。例えば、近現代の絵画、彫刻、ヤマガタダイカイギュウの模型、修復技術、仏像、考古学、ゲーム、映像、地蔵や街並みのリサーチなどだ。あいち2022のように、1部屋に1作家とは全然違い、ぎゅうぎゅうに詰め込んだ超高密度な内容ゆえに、議場ホールの鑑賞はかなりの時間が必要となる。ちなみに、筆者の研究室も、会場となる文翔館の誕生時に開催された1916年の巨大博覧会(共進会)、ならびに古典主義の細部を分析したパネルを出品し、建築家の貝沼泉実が湖をイメージして、青いカーペットを敷いた会場デザインを担当している。

議場ホール会場

ヤマガタダイカイギュウ 青野文昭

現代風神雷神考

地形模型、西徐闇など

文翔館の時間と空間をひもとく

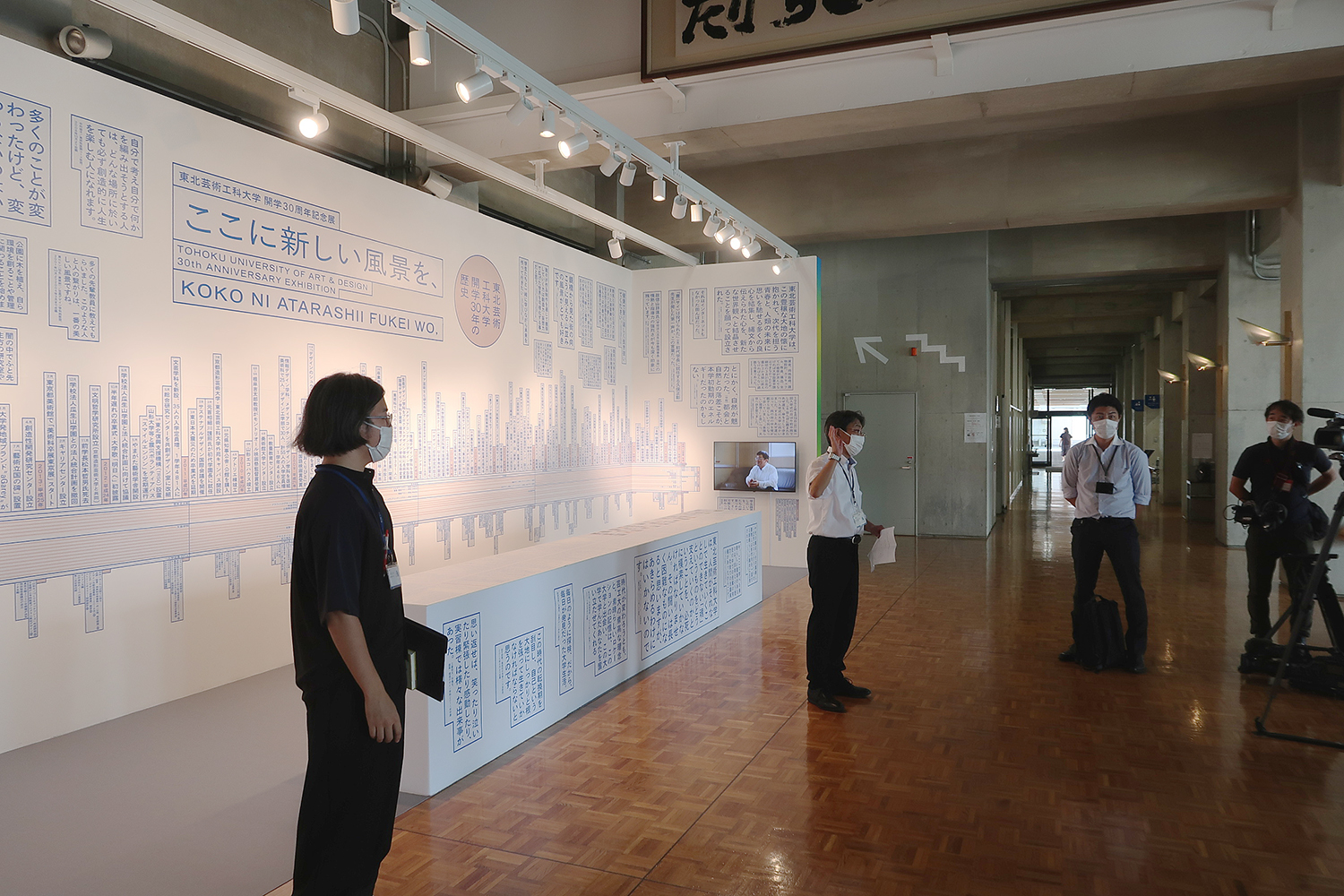

一方、いつも山形ビエンナーレの会場となる東北芸術工科大学は、今年が開学30周年を迎えるということで、その記念展「ここに新しい風景を、」が同時開催された。小金沢智によるキュレーションのコンセプトは、大学が始まったとき、「この敷地は全部畑と田んぼだった」という理事長の言葉を受けて、構想されたものである。大学の1階では大型の年表と関係者の言葉、7階では卒業生8組とひとつのプロジェクトを展示した。各ジャンルから、多田さやか、西澤諭志、近藤亜樹、近藤七彩、アメフラシ、飯泉祐樹、「東北画は可能か?」、かんのさゆり、F/styleが参加し、会場ではそれぞれの風景が展開されている。

30周年記念展 年表

多田さやか

公式サイト:https://biennale.tuad.ac.jp

ここに新しい風景を、

会期:2022/09/03(土)~2022/09/25(日)

会場:東北芸術工科大学THE TOP、THE WALL (山形市上桜田3-4-5)

2022/08/28(日)(五十嵐太郎)

建築学生ワークショップ宮島2022

会期:2022/08/27~2022/08/28

嚴島神社とその周辺[広島県]

毎年、楽しみにしている建築学生ワークショップ宮島2022の講評に参加した。今回は朝早くに集合するのが難しいため、初めて前泊する形式を採用し、池原義郎が設計した《グランドプリンスホテル広島》(1994)を堪能することができた。エントランスのホールでは、装飾的な天井の吹き抜けの中央に水盤をはり、螺旋スロープが囲む。まだお金が使えた時代の建築とはいえ、デザインの手数が多く、村野藤吾を想起させる細部も認められる。このホテルからは直接、宮島への高速艇が出発する。

今年は嚴島神社とその周辺が敷地となって、学生の10チームによる1日だけの仮設の構築物が制作された。限られた条件でのインスタレーションは、どうしてもワンパターンになりがちだが、今年は蝋燭、牡蠣、FRP、水そのものなど、これまでにない素材を導入したデザインに注目作が多い。一方、構造ぎりぎりの緊張感ある作品が少なかったのは残念である。このワークショップの見ものは、構造系のクリティークだからだ。もっとも、最優秀となった蝋燭の作品は、あとで熱で溶けて、倒れたらしい。

group 1 移ろいを織りいだす

group 4 源

group 7 うやむや(蝋燭の構築物)

さて、講評の会場となった千畳閣という木造の巨大な吹き放ちの空間の使い方は圧巻だった。このワークショップは、回を重ねるごとに、伊勢神宮、東大寺を含む各地の寺社関係者など、ゲストが豪華になっているが、今年は複数のSPに警護されながら、国土交通大臣の斉藤鉄夫が来賓として訪れたことに驚く(コロナに感染していなければ、広島ということで、岸田首相があいさつする可能性もあったらしい)。最後の締めくくりには県知事も登場した。

翌日、三分一博志による《弥山展望休憩所》(2013)を見学するために、宮島に残り、もう一泊した。ロープウェイを乗り継いだあと、30分以上山道を登るため、往復で最低2時間が必要となることから、広島に来て、何度も訪問を断念していたからである。参拝中の滑落でときどき本当に人が死ぬ、投入堂(鳥取県)に比べると、だいぶ楽だったが、それでも到着すると、空気や景色が心地よく、よくここに建てたと思う(建設では、ヘリコプターを使ったようだ)。たどり着くまでの過程も含めた体験の空間であり、そこに存在するだけで感動をもたらす建築だ。

《弥山展望休憩所》

《弥山展望休憩所》

建築学生ワークショップ宮島2022 公式サイト:https://ws.aaf.ac

2022/08/28(日)(五十嵐太郎)

三鷹天命反転住宅 イン メモリー オブ ヘレン・ケラー

[東京都]

荒川修作+マドリン・ギンズにより2005年に建てられた「極彩色の死なないための住宅」。いずれ見に行こうと思いつつ先延ばししていたが、かーちゃんが見学の予約をしてくれたのでようやく重い腰を上げる。武蔵境駅からバスで10分ほど、大沢で下車してまっすぐ歩くと、右手にカラフルな奇妙な建築が見えてくるのですぐわかる。入り口で受付を済ませ、3棟9部屋あるうちの3階の一室へ案内される。ガイドしてくれるのは、映画「アートなんかいらない!」にも出演していた本間桃代さん。昔どこかでお会いしたことがあるような……。

三鷹天命反転住宅外観[筆者撮影]

外壁だけでなく、エレベータ内も各室内もカラフルに色分けされて楽しいけど、ここで暮らすとなると落ち着かないだろうなあ。いや色彩だけじゃない。床が傾斜しているうえ細かい凹凸までついているので、歩くたびに意識し、緊張してしまう。もっともそこにこの住宅の設計意図があるらしいのだが。ともあれ、足裏のツボに効くと考えれば悪くない。日常生活がそのままエクササイズにもなるという稀有な住宅なのだ。

三鷹天命反転住宅内部[筆者撮影]

間取りとしては、円形の空間の中央にキッチンを据え、周囲に球体と立方体の部屋、バス・トイレがついていて、一般的にいえば3LDK(2LDKもある)。面積は約60平方メートル(2LDKは約50平方メートル)ほど。コンセントやスイッチは定位置にないので、探さないとわからない。また収納スペースもないが、天井にたくさんのフックがあり、衣類やバッグなどはここから吊り下げるんだそうだ。なるほど、頭上から天井までの空間はたいてい余っているから有効利用できるってわけだ。一見、風変わりな芸術家が伊達や酔狂で建てた非合理建築のように見えるが、実に合理的に考え抜かれている。

三鷹天命反転住宅内部[筆者撮影]

当初はここだけでなく、各地に天命反転住宅を増やしていく計画だったらしいが、今後の建設予定はないという。家賃やショートステイプラン、見学料などで運営されているものの、コロナ禍で収入が激減して経済的に苦しく、修繕もままならないようだ。伝統的な建物だったら古びても味わいが出るけど、こうしたウルトラモダン建築だと時代が変わればレトロフューチャーな遺物になりかねない。そんなものを残して楽しむ文化が日本に根付いているかというと、あの黒川紀章の中銀カプセルタワーでさえ解体されているのだから予断は許さない。たとえ住宅は古びても、「死なないための住宅」というコンセプトは人間が死ぬ限り古びることはないのだから、これはやはり永久に残しておくべき建築であり、文化遺産でもあると思う。

公式サイト:http://www.rdloftsmitaka.com

2022/07/24(日)(村田真)

大宮区役所、大宮図書館

[埼玉県]

大宮駅からバスで10分ほどの《大宮区役所・大宮図書館》(2019)を見学した。ポストモダンの時代とは違う、とても現代的な日本の公共建築である。すなわち、外部に対してはあまり大げさな形態はなく、シンプルな箱型としてまとめ、コストを抑えて、無駄な税金を使うなという批判からも逃れている。もっとも、ただのハコというわけではなく、地元の製糸業の歴史を踏まえ、繊細な白い絹糸スクリーンがガラスのファサードを覆うことによって、特徴的な表情がつくられている。隈研吾をはじめとして現代建築の重要な手法となったルーバーのバリエーションともいえるだろう。デザインは、久米設計+シーラカンスK&H+大成建設が担当した。

《大宮区役所・大宮図書館》外観

《大宮区役所・大宮図書館》ファサード

一方、内部に入ると、立体的な空間構成が展開し、豊かな経験をもたらす。核となるのは、1階の開放的な室内広場から座席にも使える大階段を経由し、螺旋状に旋回しながら空間が上昇していく動線だろう。これに派生する、隣の氷川参道に面する屋外のテラスも、気持ちが良い。これは区役所と図書館の複合施設だが、完全にフロアを分けず、1〜2階は両方のプログラムが共存することで、相互利用の促進をうながす。最近の図書館では、待ち時間に使ってもらえるよう駅前を敷地とする事例が増えているが、大宮では区役所に寄ったついでに図書館、あるいはその逆の機会が生まれるというわけだ。

《大宮区役所・大宮図書館》図書館エリア

《大宮区役所・大宮図書館》広場から図書館へ

《大宮区役所・大宮図書館》の2階フロアマップ

図書館に行く途中、バスの車窓から、髙島屋のはす向かいに完成したばかりの《大宮門街》(2022)を発見したので、立ち寄る。デパートの跡地において、山下設計が手がけたものだ。大型の再開発ながら、異なるサイズの箱をランダムに組み合わせ、ヴォリュームを崩していくような外観は、やはり現代的である。門街広場、飲食店、コンビニ、スーパーマーケット、各種のクリニック、大小のホール(市民会館)、スタジオ、展示室、銀行、オフィスを含む、官民複合の施設だ。もっとも、共有スペースにもう少し華が欲しい。なお、一応は2022年の春に大宮門街はオープンしているが、筆者は全店舗が開業する前に訪れたので、今後、印象は変わる可能性がある。

《大宮門街》外観

《大宮門街》吹き抜け

2022/07/20(水)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)