artscapeレビュー

建築に関するレビュー/プレビュー

光州デザイン・ビエンナーレのフォリー

[韓国、光州]

光州ビエンナーレはアジアでいち早く始まった現代アートの国際展として有名だが、同市では「光州デザイン・ビエンナーレ」も開催されており、2011年の第4回からアーバン・フォリー・プロジェクトを推進していることはあまり知られていない。公式ホームページによれば、韓国の建築家、承孝相とアイ・ウェイウェイのディレクションのもと、国内外の建築家やアーティストが参加し、2020年まで、4期にわたって街中に小さなフォリーが数多くつくられている。これらはてっきりイベントに合わせた仮設構築物だと思っていたが、筆者が街の中心部を歩いてまわった15カ所については、2023年のいまもすべて現存していた。したがってこれらは、期間限定のインスタレーションではなく、耐久性をもつパブリックアート、もしくはまさに建築だと考えた方がいいだろう。ただし、トイレなどの機能はなく、基本的に実用性は求められていないようだ。日本でも越後妻有アートトリエンナーレや瀬戸内国際芸術祭に関連して、田園風景の中に小規模な建築がつくられているが、繁華街を含む、都市の中心部にこうしたフォリー群が出現しているのは興味深い。

さて、5・18光州民主化運動の舞台となった錦南路の周辺に集中するフォリーを見学したが、ドミニク・ペロー、アレハンドロ・ザエラポロ、ピーター・アイゼンマン、MVRDV、塚本由晴、レム・コールハースなど、有名な建築家が参加している。これらは壁、階段、屋根、ゲートなど、建築の全体というよりは、その部位をモチーフにしたものが多く、うっかり見過ごしそうなケースもあった(作品に近づくと、コンセプトを説明するプレートは設置されている)。

ドミニク・ペロー《The Open Box》

ドミニク・ペロー《The Open Box》

アレハンドロ・ザエラポロ《Flow Control》

アレハンドロ・ザエラポロ《Flow Control》

ピーター・アイゼンマン《99 KAN》

ピーター・アイゼンマン《99 KAN》

ウィニー・マース、MVRDV《THE I LOVE STREET》

ウィニー・マース、MVRDV《THE I LOVE STREET》

フランシスコ・サニン《Public Room》

フランシスコ・サニン《Public Room》

個人的に気に入ったのは、奥の細長いカフェとの相乗効果を生み出す、スペインの建築家ファン・ヘレロスによる小さな広場、《コミュニケーション・ハット》である。また韓国の建築家、キム・チャンジュンらの《光のパサージュ》は、商店街のビルとビルの間のわずかな隙間に挿入され、驚かされた。今回は交通アクセスが良くなかったのと、時間の都合で外したが、ロンドンのデザイン・ミュージアムの展示で見たデヴィッド・アジャイによる読書室のフォリーは、次回ぜひ訪れたい。

ファン・ヘレロス《Communication Hut》

ファン・ヘレロス《Communication Hut》

キム・チャンジュン、ジン・シヨン《LIGHT PASSAGE》

キム・チャンジュン、ジン・シヨン《LIGHT PASSAGE》

デヴィッド・アジャイ《Gwangju River Reading Room》模型(ロンドンのデザイン・ミュージアムでの展示「David Adjaye: Making Memory」[2019]より)

デヴィッド・アジャイ《Gwangju River Reading Room》模型(ロンドンのデザイン・ミュージアムでの展示「David Adjaye: Making Memory」[2019]より)

Gwangju Folly:https://gwangjufolly.org/

2023/05/03(水)、04(木)(五十嵐太郎)

第14回 光州ビエンナーレ

会期:2023/04/07~2023/07/09

光州ビエンナーレホール、ホランガシナム・アートポリゴン、無覚寺、アートスペース・ハウス、光州博物館[韓国、光州]

「soft and weak like water(天下水より柔弱なるは莫し)」をテーマに掲げた、第14回 光州ビエンナーレの主な会場をまわった。メインとなる光州ビエンナーレホールは、日本の国際展と比べると、これだけデカい空間を毎回確実に使えるのは本当に有利だと感じさせられる。また学校の団体がひっきりなしに訪れていたことが印象的だった。

展示はまず序章「遭遇」として、1階をまるごと使うブシュレベジェ・シワニの美しい映像と水のインスタレーションから始まり、各フロアごとに、抵抗と連帯、先祖の声、コロニアリズムなどのテーマが繰り広げられる。正確に数えていないが、女性、あるいはアジアやアフリカなどの非西洋圏(出身地を見て、すぐに国名がわからないところも多い)の作家が多いように思われた。逆にわかりやすい目玉となる西洋男性の有名アーティストはほとんどいない。なお、日本からは小泉明郎、アイヌのマユンキキが出品している。

ブシュレベジェ・シワニの作品(光州ビエンナーレホール)

ブシュレベジェ・シワニの作品(光州ビエンナーレホール)

小泉明郎の作品(光州ビエンナーレホール)

小泉明郎の作品(光州ビエンナーレホール)

続いて公園を抜け、伝統的な建築の外観をもつ《国立光州博物館》に移動した。ここでは6名が展示しており、ロビーにおけるキラ・キムの博物館批評的なインスタレーションとブックレットが興味深い。「あいち2022」で鑑賞したユキ・キハラも参加している。ところで、博物館本体の常設展示が良かった(入場無料)。什器やディスプレイのデザインも秀逸である。

カフェでタクシーを呼び、無覚寺の会場に向かう。ここでは触ることをテーマにしながら、異なるアプローチ(石仏の表面を詳細に記述する/岩肌の接写と音)を提示したホンイ・ヒョンスクの二つの映像作品が素晴らしい。寺の奥の新築部分は現代的なデザインであり、コンクリートが、えらいつるつるに仕上がっていた。

キラ・キムの作品(国立光州博物館)

キラ・キムの作品(国立光州博物館)

無覚寺

無覚寺

ほかの街中会場は別の日に訪れた。芸術通りを抜けて、古建築を利用した「アートスペース・ハウス」では、ナイーム・モハイエメンによる廃棄された病院を舞台にした詩的かつ哲学的な映像美の世界に感心し、フルで1時間鑑賞した。そしておしゃれなリノベーション・カフェがいっぱいある楊林歴史文化村やペンギン村を抜け、丘を登った「ホランガシナム・アートポリゴン」へ。このエリアの作品は、毛利悠子による光州の歴史、小説に着想を得た大型のインスタレーションや、ヴィヴィアン・ズーターの吊り下げられた絵画、漂流物に注目するチョン・チェチョルなどである。

光州ビエンナーレでは、国別のパビリオンも存在するが、残りの時間がなく、8名の写真家を紹介する近くのスイスパビリオンのみ立ち寄った。ツヴィ・ヘッカーのイスラエルの幾何学的な集合住宅を題材にした作品など、建築的な作品が多い。

アートスペース・ハウス

アートスペース・ハウス

毛利悠子の作品(ホランガシナム・アートポリゴン)

毛利悠子の作品(ホランガシナム・アートポリゴン)

スイスパビリオン

スイスパビリオン

第14回 光州ビエンナーレ:https://14gwangjubiennale.com/

関連レビュー

第14回 光州ビエンナーレ(フランスパビリオンでの展示、ジネブ・セディラ《꿈은 제목이 없다 Dreams Have No Titles》)|きりとりめでる:artscapeレビュー(2023年06月01日号)

第14回 光州ビエンナーレ(Horanggasy Artpolygonでの展示)|きりとりめでる:artscapeレビュー(2023年05月15日号)

2023/05/02(火)、03(水)(五十嵐太郎)

ヘザウィック・スタジオ展:共感する建築

会期:2023/03/17~2023/06/04

六本木ヒルズ展望台東京シティビュー[東京都]

SDGsや多様性、ウェルビーイングといった言葉を、いま、目にしない機会はない。それは高度に科学技術が発達した世の中で、我々が人間らしい生き方を少し見失いかけている証なのかもしれない。ヘザウィック・スタジオはそんな現代人が抱える問題に対し、明快な解決策を示してくれているようだ。彼らの作品はまさに「共感する(される)建築」であると、本展を観て感じた。まず圧倒されたのは、2010年の《上海万博英国館》である。まるで両手でクシャクシャと折り曲げた紙のような敷地に、ハリネズミのような外壁のパビリオンがポツンと建つ。 “針”の正体は無数の透明アクリルの棒で、内壁にまで及ぶその棒の先端には植物の種が埋め込まれており、このパビリオンが地球の未来をつくる種の集合体で成り立っていることを知るのだ。万博というシチュエーションだからこそ成立した、アートのような建築と言える。

ヘザウィック・スタジオ《上海万博英国館》(2010)

ヘザウィック・スタジオ《上海万博英国館》(2010)

展示風景:「ヘザウィック・スタジオ展:共感する建築」東京シティビュー(2023)[撮影:古川裕也/画像提供:森美術館(東京)]

米国カリフォルニア州シリコンバレーに建てられた、グーグルの新社屋《グーグル・ベイ・ビュー》もいまの時代を象徴する建築だった。まず過剰な柱や壁で分断されてもいなければ、廊下もない、開放的なフロアであることに目を引く。人と人とが自然に出会い、集い、会話が始まり、コラボレーションが生まれることを促す社屋なのだ。全面開口された外壁や、亀甲のような有機的な屋根と屋根との隙間からは自然光や眺望をふんだんに取り込む。さらに屋根には大規模なソーラーパネルを備えるなどして、2030年までにカーボンフリーエネルギーで稼働する社屋を目指しているのだという。従来の閉鎖的なオフィスビルではない、人間らしさを大事にしたワークスペースでこそ、イノベーティブなアイデアは生まれるのではないかと思わせる。

ヘザウィック・スタジオとビャルケ・インゲルス・グループ《グーグル・ベイ・ビュー》(2022)カリフォルニア州マウンテン・ビュー

ヘザウィック・スタジオとビャルケ・インゲルス・グループ《グーグル・ベイ・ビュー》(2022)カリフォルニア州マウンテン・ビュー

展示風景:「ヘザウィック・スタジオ展:共感する建築」東京シティビュー(2023)[撮影:古川裕也/画像提供:森美術館(東京)]

こうした画期的なプロジェクトを次々と眺めた後、最後の展示スペースでは彼らがデザインした遊び心いっぱいの回転椅子《スパン》に座ることができた。それに腰掛け、身体をぐるんぐるんと揺らしながら、同スタジオ創設者のトーマス・ヘザウィックの講演動画に見入ると、現代人の心に刺さる言葉を彼は投げかけてきた。印象的だったのは「建築的多様性」という言葉だ。つまりいまの時代に求められるのは、機能性ばかりを追求した画一的な建築ではなく、人々の心を豊かにする多様で斬新なアイデアにあふれた建築であると。そんな建築に多く出会える社会がいずれ訪れてほしいと願う。

ヘザウィック・スタジオ《スパン》(2007)Courtesy: Magis

ヘザウィック・スタジオ《スパン》(2007)Courtesy: Magis

展示風景:「ヘザウィック・スタジオ展:共感する建築」東京シティビュー(2023)[撮影:古川裕也/画像提供:森美術館(東京)]

公式サイト:https://www.mori.art.museum/jp/exhibitions/heatherwick/

2023/04/28(金)(杉江あこ)

開場25周年記念公演『アイーダ』

会期:2023/04/05~2023/04/21

新国立劇場[東京都]

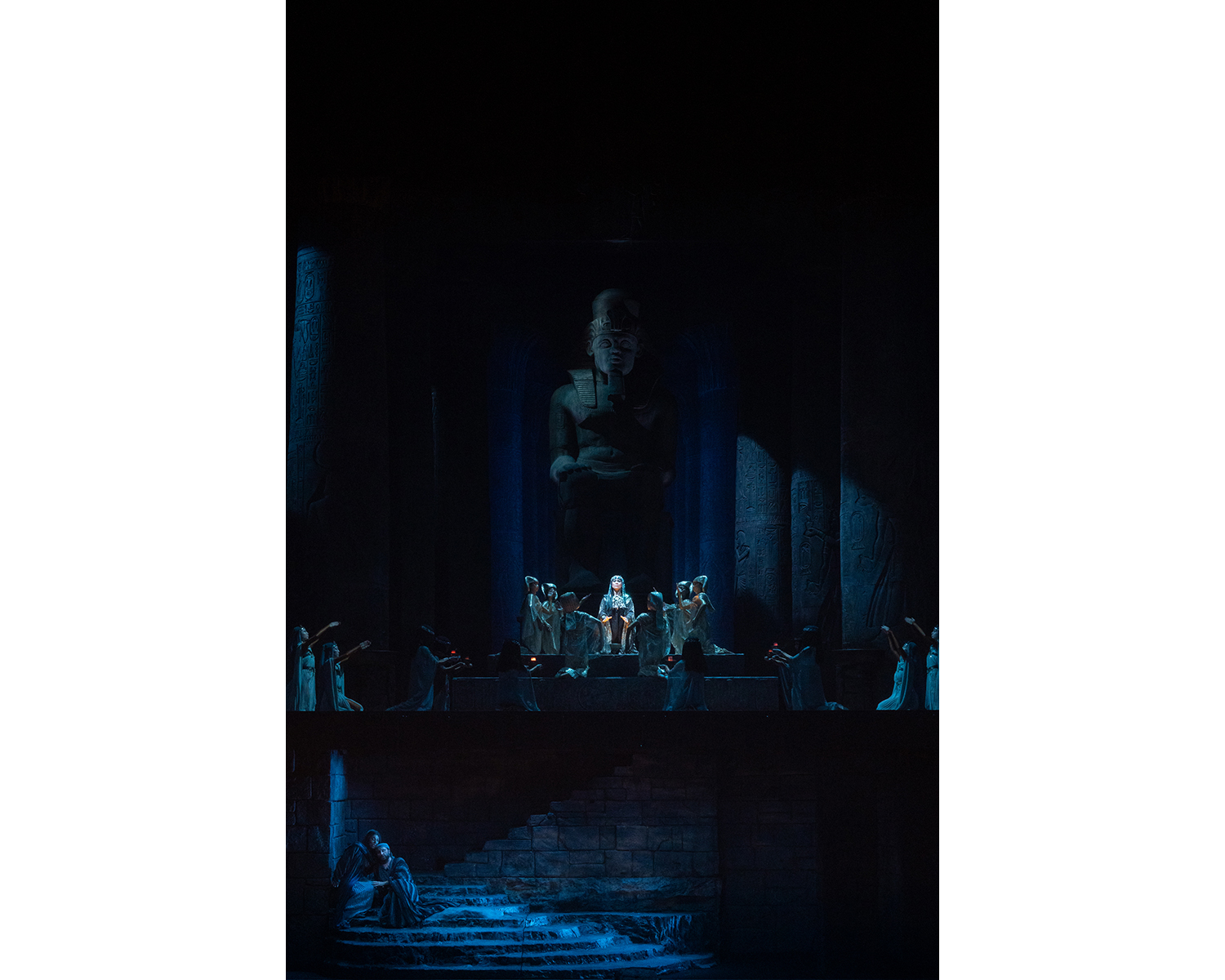

オペラの劇場の空間的な特徴は、天井が高いことである。これは日本の伝統的な歌舞伎や能の水平的な舞台と比べると、明らかに垂直方向が強い。身長は西洋人の方が少し高いだろうが、それ以上に空間のプロポーションは違っており、演出するうえでも、この高さをいかに使うかは重要なポイントである。新国立劇場の25周年記念の公演『アイーダ』は、まさにこうしたハードを生かしたスペクタクルな内容だった。例えば、天井に届かんばかりの巨大なエジプト列柱群、第4幕の地下牢を表現する上昇する舞台機構などである。 セットの列柱は、実際に筆者がエジプトで体験した空間とかなりスケール感が近い。柱は異常に太く、梁は短いため柱間が狭いのが、エジプト建築の特徴である。新国立劇場のオペラパレスは、舞台からスノコまでの高さが30.5mだから、20mより少し高いエジプトの柱だと、セットでもその上部に梁が入るので、だいたい同じか、少し大きいくらい。ちなみに、リドリー・スコットの映画『エクソダス 神と王』(2014)は、古代エジプトの物語だが、CGの建築群がデカすぎて、オーバー・スケールを強調し過ぎていた。

第2幕[撮影:堀田力丸 提供:新国立劇場]

もともと開場記念公演のひとつとして、1998年1月にフランコ・ゼッフィレッリの演出による『アイーダ』が上演され、その後も定期的に再演される人気のメニューとなっていたが、今回もチケットは完売である。とりわけ、コロナ禍が続いていただけに、生の人間が大勢集まる舞台はより魅力的に感じられた。なにしろ出演者が総勢300人を超える規模である。しかも華やかな衣装は、建築の装飾のようにも見え、第2幕のパレードでは舞台を人で埋めつくし、本物の馬も登場した。かつてパリのオペラ座を設計したシャルル・ガルニエは、着飾った女性が集まることで、ネオ・バロック建築の豪華な装飾になると述べていたが、まさにそうした効果をもたらしている(衣装もゼッフィレッリが担当)。一方で第3幕は静かな夜のシーンであり、柱の本数を減らし、第4幕ではかすかな照明が列柱に陰影を与え、なまめかしい雰囲気をつくりだしていた。

今年の2月、東京文化会館で鑑賞した『トゥーランドット』は、チーム・ラボによる光の演出や幾何学的な空間を導入し、現代的なメディア・アートに振り切ったのに対し、ゼッフィレッリの「アイーダ」はクラシックな舞台美術だが、それを徹底させたところに凄みがある。これぞオペラ、いやオペラという形式でしか味わえない贅沢さを堪能できる伝説の舞台が、コロナ禍の制限がほとんどなくなったタイミングで上演されたのは喜ばしい。

第3幕[撮影:堀田力丸 提供:新国立劇場]

第4幕[撮影:堀田力丸 提供:新国立劇場]

公式サイト:https://www.nntt.jac.go.jp/opera/18aida/

2023/04/08(土)(五十嵐太郎)

王大閎の自邸と台北市立美術館

[台湾、台北]

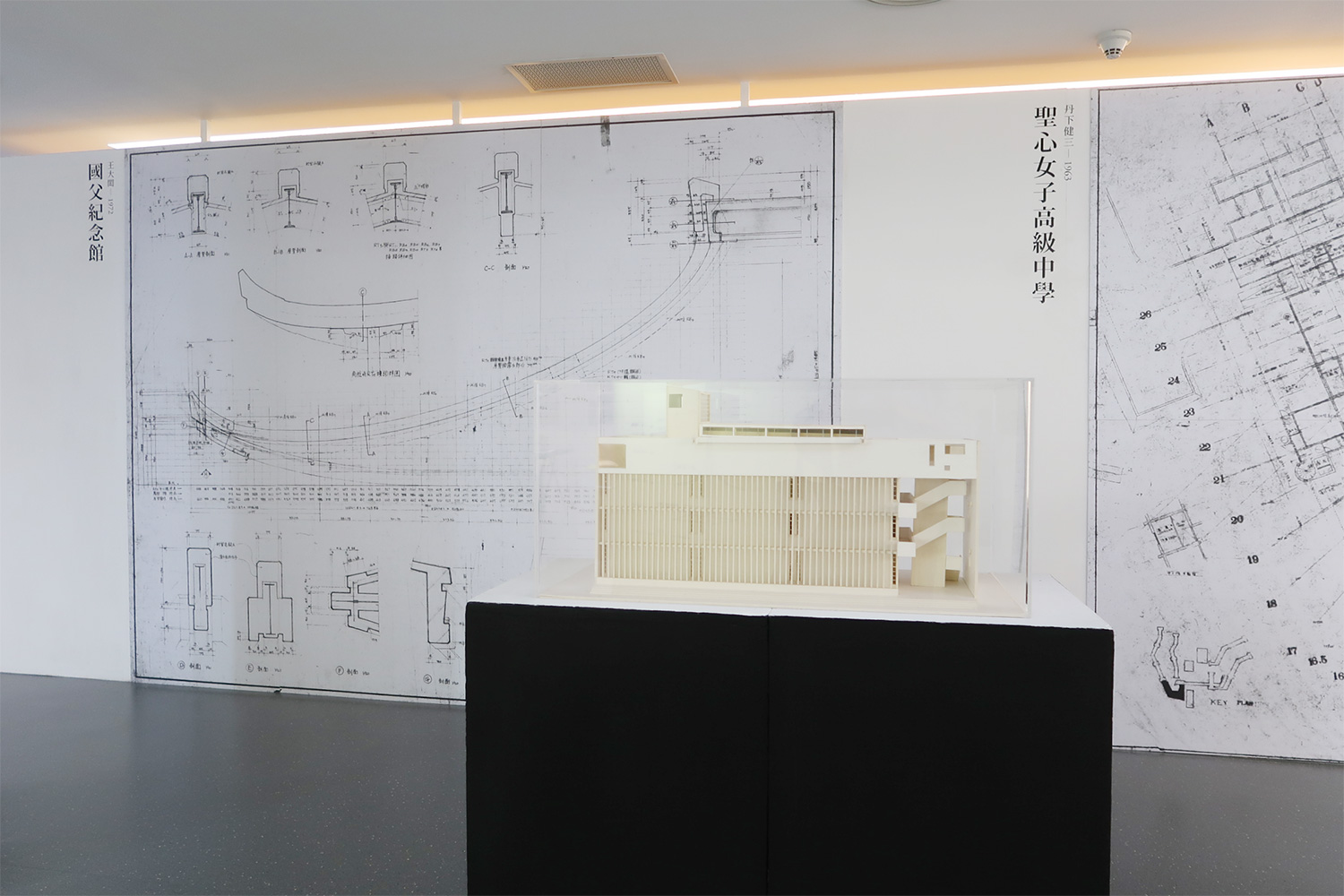

台北市立美術館の南側の公園に再現され、2018年から公開された王大閎の自邸(1953)を見学した。彼は欧米で建築を学び、《国父紀念館》(1972)を設計した、台湾におけるモダニズムの父というべき建築家である。彼のドローイングも、台湾の建築アーカイブ事業において重視されていた。王が台湾に戻って初の作品となった自邸は、いわゆる豪邸ではなく、決して大きくはない。モダニズムをベースに、レンガの壁によるシンプルな空間構成によってコンパクトにまとめている。が、そこに赤色、円窓、庭を加えることによって、東洋のアイデンティを表現する。屋根が激しく沿った国父紀念館はクセが強い造形だが、こんな素直な建築もできることに感心した。また向かいの《DHカフェ》でも王の図面や関連書籍を展示しており、居心地がいい開放的な現代建築である。

王大閎の自邸(原貌重建)

王大閎の自邸(原貌重建)

王大閎の自邸(原貌重建)

王大閎の自邸(原貌重建)

国父紀念館の図面(新北市立図書館総館で開催されていた「台湾戦後経典手絵施工図建築展」[2023]より)

国父紀念館の図面(新北市立図書館総館で開催されていた「台湾戦後経典手絵施工図建築展」[2023]より)

DHカフェ(王大閎書軒)

DHカフェ(王大閎書軒)

美術館では、いくつかの企画展が開催されていた。マグナムフォトの写真家の仕事を回顧する「ルネ・ブッリ」展は、チェ・ゲバラ、中国、TV、コラージュなどの切り口で紹介している。一応、ル・コルビュジエやルイス・バラガンの建築、オスカー・ニーマイヤーによるブラジリアの写真も含まれていたが、個人的にはきちんと建築のトピックを立ててほしかった。いわゆる建築写真とは違い、彼は人間が入った生き生きとした写真を撮影しているからである。なお、今回の展示によって、彼が自らスケッチも描く絵心をもっていたことを初めて知った。

ルネ・ブッリ展

ルネ・ブッリ展

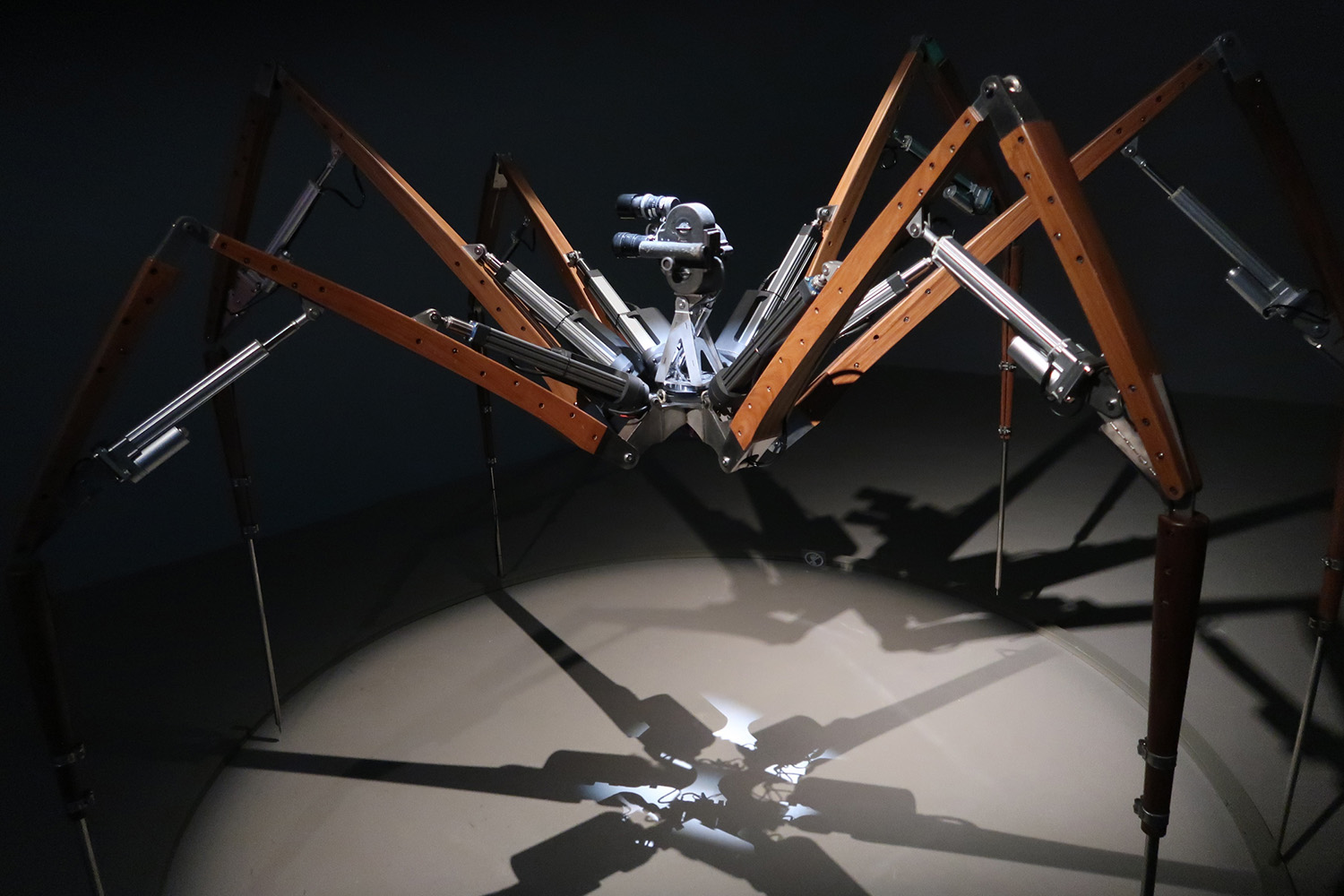

「スーパーナチュラル」展は、遺伝子操作、AI、技術革新、アーティスト4.0の時代におけるポストヒューマンの身体やハイパーリアルな表現をテーマにしたものだった。もっとも、いまだにパトリシア・ピッチニーニの精巧な作品が一番目立つのは、2023年としてはアップデート感が足りないかもしれない。

ほかに「ヘテロジニアス」のインスタレーション、1階は高重黎の音響映像メディア史と身体を扱う個展、ダヴィッド・クレルボによる見る人を不安にさせる静止画風の巨大な映像作品、地下はBODO展や「Telling a Story with You」展など、もりだくさんである。これらを全部見ても、入場料が30元(約130円)は安い。

パトリシア・ピッチニーニの作品(スーパーナチュナル展より)

パトリシア・ピッチニーニの作品(スーパーナチュナル展より)

高重黎個展

高重黎個展

勒內.布里:視覺爆炸(ルネ・ブッリ展)

会期:2023年3月18日(土)〜6月18日(日)

会場:台北市立美術館(10461臺北市中山區中山北路三段181號)

未來身體:超自然雕塑(スーパーナチュラル展)

会期:2023年2月18日(土)〜6月4日(日)

会場:台北市立美術館(10461臺北市中山區中山北路三段181號)

2023/04/07(金)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)