artscapeレビュー

建築に関するレビュー/プレビュー

「ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ 柔らかな舞台」「クリスチャン・ディオール 夢のクチュリエ」

東京都現代美術館[東京]

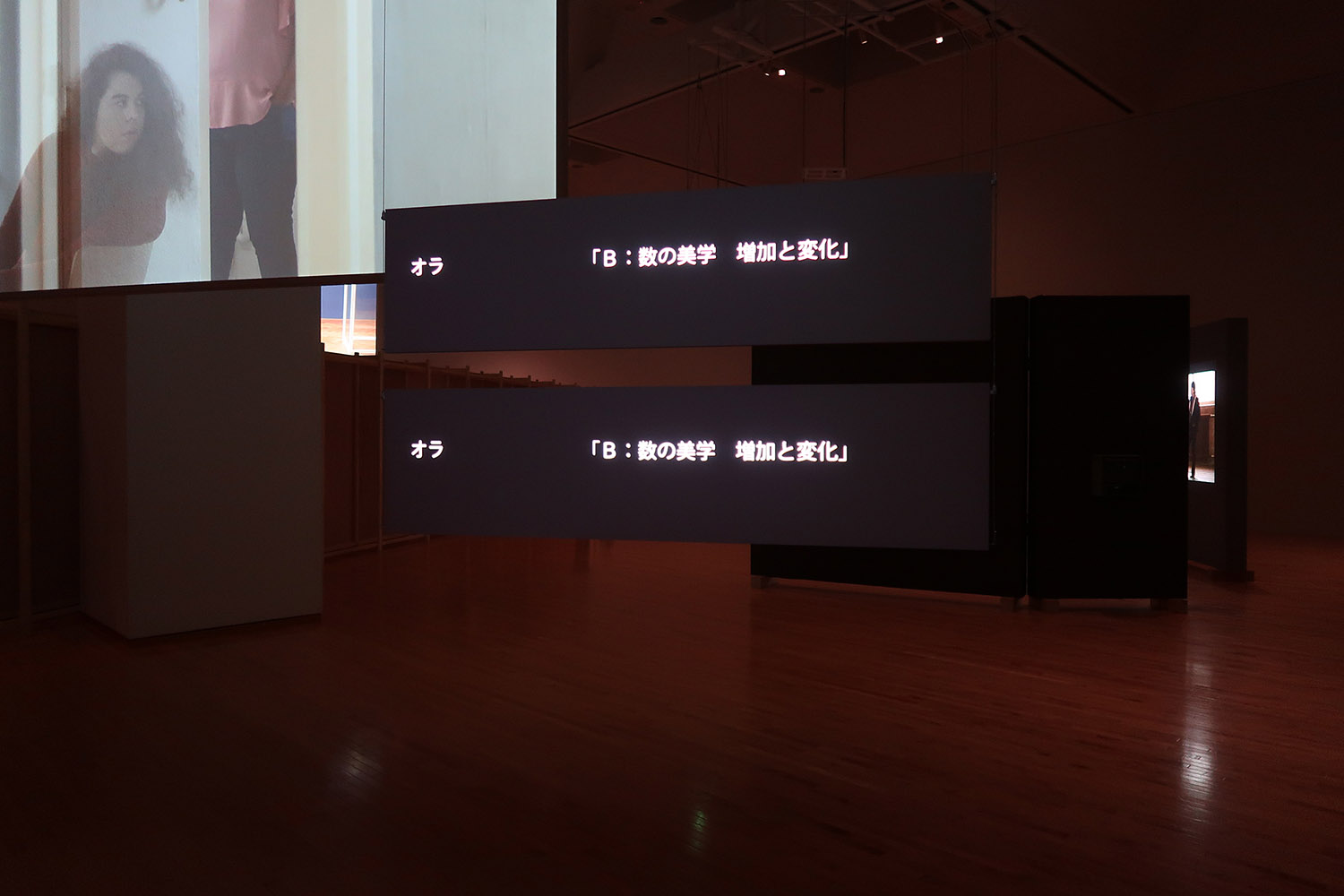

夕方に東京都現代美術館に到着したため、「ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ 柔らかな舞台」展は、映像作品をフルに鑑賞できず、その内容についてはあまりコメントできない(モダニズムの集合住宅をめぐる社会的な問題を扱う作品は興味深いものだった)。これは鑑賞に時間を要する映像系の展示の悩ましいところだが、会期中に再入場できるウェルカムバック券が出るようになっていた。感心したのは、映像を見せるための会場デザインがとても良かったこと。映像がメインになると、しばしば暗室が並んだり、空間がなくなってしまうこともあるが、ここでは相互に浸透する魅力的な空間が出現していた。特にデザイナーは明記されず、展覧会のチラシでは「これまでの代表的な5作品を、複数の視点と声が交差する舞台のような、ひとつのゆるやかなインスタレーションとして展示します」と書かれていたように、会場の構成も作家によるものだ。

「ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ 柔らかな舞台」展 展示風景

「ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ 柔らかな舞台」展 展示風景

「ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ 柔らかな舞台」展 展示風景

パリ、上海、ロンドン、ニューヨークなど世界巡回した「クリスチャン・ディオール、 夢のクチュリエ」展は、館外の企画なのに、なんで会期が半年もあるのかと実は訝しがったが、実際に展示を鑑賞し、これだけ作り込んだものなら、それに見合う価値をもつと思わされた。一昨年は福岡で天神ビジネスセンターを完成させ、今年竣工する予定の虎ノ門ヒルズ ステーションタワーにも関わる、OMAの重松象平が、展覧会の空間デザインを担当しており、企画展とは思えない、常設並みの仕上がりになっていたからである。精度が高い鏡面を多用しつつ、複数のパターンの空間が展開しており、端的にいって、ものすごい費用がかかっているはずだ。近年は、安ければ良い、コスパばかりが求められるが、それだけがデザインの可能性ではない。ディオールに興味がなくとも、良い意味で桁違いにお金をかけると、正しく、ここまで徹底したディスプレイが可能になるのを体験するだけでも訪れるべき展覧会である。天井まで可燃に見えるような造作物で覆い、消防法など、どうやってクリアしたのだろうと思うエリアも存在した。(もちろん、東京オリンピック2020の開会式のように、大金をかけたはずなのに、ダメだったものは批判されるべきだ)高木由利子が撮影した写真も魅力的である。ゴージャスな夢の世界を演出する展覧会が、ディオールのブランド・イメージを上げることを目的としているなら、完全な成功と言えるだろう。

「クリスチャン・ディオール、 夢のクチュリエ」展 展示風景

「クリスチャン・ディオール、 夢のクチュリエ」展 展示風景

「クリスチャン・ディオール、 夢のクチュリエ」展 展示風景

「クリスチャン・ディオール、 夢のクチュリエ」展 展示風景

ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ 柔らかな舞台

会期:2022年11月12日(土)〜2023年2月19日(日)

クリスチャン・ディオール 夢のクチュリエ

会期:2022年12月21日(水)~2023年5月28日(日)

関連記事

【パリ】70年の歴史を俯瞰する初の大回顧展「Christian Dior──Couturier du Rêve」|栗栖智美:フォーカス(2017年10月01日号)

2022/12/25(日)(五十嵐太郎)

百貨店展─夢と憧れの建築史

会期:2022/09/07~2023/02/12

高島屋史料館TOKYO 4階展示室[東京都]

1990年代、私が大阪に住んでいた頃、大丸心斎橋店といえばとても重厚な歴史的建造物だった。これを設計した建築家のヴォーリズは「メンソレータムの創業者(正しくは、メンソレータムを日本に輸入し広めたヴォーリズ合名会社の創立者のひとり)である」と、その豆情報が口々に伝えられていた。まるで西洋寺院のような荘厳な外観といい、きらびやかな装飾で覆われた天井やエレベーターホールといい、正直、ミナミにはもったいないほどの風貌を備えていた印象がある。2019年に建て替えられた際にも、ヴォーリズ建築の意匠が低層階の外観などに引き継がれたそうで、この建物がいかに心斎橋の顔として親しまれてきたのかを物語る。

本展は、日本の百貨店に建築の側面から切り込んだユニークな試みだ。大丸心斎橋店をはじめ、1931年創業当時の松屋浅草店、いまは現存しない1928年創業の白木屋日本橋店のファサード模型が会場に所狭しと並び、百貨店建築の特徴を伝えていた。振り返れば、百貨店の屋上にはいろいろな娯楽施設が存在した。遊園地のほか、驚いたのは動物園まで存在したことだ。日本橋高島屋の屋上動物園へ象がクレーンで持ち上げられる昔の記録映像を見て、その尋常ではない雰囲気が伝わった。また松屋浅草店の屋上遊園地はハリウッド映画のクライマックスシーンにも使われたそうで、米国から見ると、それは不思議な光景に映ったのだろう。

展示風景 高島屋史料館TOKYO 4階展示室[提供:高島屋史料館TOKYO]

展示風景 高島屋史料館TOKYO 4階展示室[提供:高島屋史料館TOKYO]

そもそも日本の百貨店は、19世紀に欧州で生まれたデパートメントストアを手本にし、20世紀初頭から始まったものだ。知られているように、三越、高島屋、伊勢丹などの母体はいずれも呉服店だった。その後、鉄道会社が駅と直結した百貨店(ターミナルデパート)を生み、呉服店系と鉄道会社系の二系統で日本独自の発展を遂げていくことになる。実は呉服店系百貨店も資金援助を通じて駅との接続を図ったところが少なくないとのことで、鉄道や地下鉄の敷設とともに駅と直結するかたちで発展を遂げたのが、日本の百貨店の大きな特徴である。それは日本が、鉄道網が非常に発達した国である証拠だろう。ちなみに欧州発の百貨店に対し、米国発の商業施設はショッピングセンターである。百貨店は館全体の売上をベースに運営するのに対し、ショッピングセンターはテナントの家賃収入によって運営するのが大きな違いだ。そんな区別さえもいままで意識していなかったのだが、本展で改めて気づいた。百貨店にとってもっとも書き入れ時となる昨年末に、その歩みを興味深く眺めた。

展示風景 高島屋史料館TOKYO 4階展示室[提供:高島屋史料館TOKYO]

展示風景 高島屋史料館TOKYO 4階展示室[提供:高島屋史料館TOKYO]

公式サイト:https://www.takashimaya.co.jp/shiryokan/tokyo/exhibition/

2022/12/23(金)(杉江あこ)

鉄道と美術の150年

会期:2022/10/08~2023/01/09

東京ステーションギャラリー[東京]

アーティストの世界観にどっぷりと浸かるのは美術館の醍醐味だが、特定のテーマを設け、博物館的な内容と交差させた企画も、歴史の深さと表現の多様性を大いに楽しむことができる。タウトに始まり、柳宗悦、ペリアン、今和次郎という安定のラインナップに玩具収集、今の弟純三による青森の考現学的なスケッチ、前衛弾圧後の吉井忠などの美術を加えた前回の「東北へのまなざし1930-1945」展と同様、鉄道開業の150周年を記念した東京ステーションギャラリーの今回の展覧会は、美術の外側、すなわち歴史に対するさまざまな補助線を引いていた。初期の鉄道絵画は、「電線絵画展─山口晃まで─」展(練馬区立美術館、2021)ともかぶり、必然的に電線・電柱が多く登場し、美醜を超えたテクノスケープへのまなざしを追跡できる。が、この展示はさらに日本の近代史を照らしだす。例えば、満洲写真作家協会によるロマンティシズムあふれる大陸の風景、かつて存在した踏切番の写真、機関紙の過酷な労働や東京駅で弁舌を振るった運動家の絵画、1930年代の外国人誘致のための宣伝ポスターなどである。

敗戦後の東京駅に関しては、連合国軍の専用待合室として、建築家の中村順平が指揮し、建畠覚造ら5人の彫刻家に制作させたグレートモニュメントRTOレリーフ(1947)が紹介されている。これは駅の改装に伴い、1974年に壁板で覆われたが、保存復元工事の際に再発見され、現在は京葉線改札口の外に設置されており、すぐに見に行った。中村はパリに留学し、横浜高等工業学校建築科(現横浜国大)で教鞭をとり、客船のインテリアや銀行のレリーフなどを手がけた(そのひとつは馬車道駅に移設)。ほかにも今回、福沢一郎の《天地創造》を原画とする大きなステンドグラス(1972)が、東京駅内にあることも初めて知った。

RTOレリーフ 田畑一作《鎌倉やぶさめ》

RTOレリーフ 建畠覚造《江戸の船出》

馬車道駅に移設された中村順平のレリーフ

福沢一郎《天地創造》を原画とするステンドグラス

展覧会の後半は、ハイレッドセンターの山手線のパフォーマンス、満員電車の写真、シベリア抑留の記憶を描いた香月泰男、1970年代の「ディスカバー・ジャパン」のキャンペーン・ポスター、中村宏や立石大河亞らをとりあげる。現代史の記憶を刻む作品としては、地下鉄サリン事件に関して小沢剛の「地蔵建立」、阪神・淡路大震災を受けた島袋道浩の《人間性回復のチャンス》(1995)、そして原発事故をモチーフとしたChim↑Pomによる渋谷駅の《LEVEL 7 feat.『明日の神話』》(2011)が登場した。まさに鉄道と美術を通じて、日本の近現代史を駆け足でめぐるものだった。

《LEVEL 7 feat.『明日の神話』》「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」展(2022)、森美術館

公式サイト:https://www.ejrcf.or.jp/gallery/exhibition/202210_150th.html

関連レビュー

電線絵画展─小林清親から山口晃まで─|五十嵐太郎:artscapeレビュー(2021年05月15日号)

2022/12/21(水)(五十嵐太郎)

宇都宮駅東口地区再開発、「これからの時間についての夢」「印象派との出会い─フランス絵画の100年 ひろしま美術館コレクション」

宇都宮美術館、栃木県立美術館[栃木県]

半年ぶりに宇都宮駅を訪れたら、工事中だった東口地区の整備が完成していた。これはさまざまな交流施設を組み合わせたものである。JR駅からブリッジで直結する隈研吾建築都市設計事務所のデザイン監修による《ライトキューブ宇都宮》(2022)(最大2000人収容のホールを含む、17室をもつ)、《宮みらいライトヒル》(2022)(水のプラザがあり、大階段を登ると緑のテラス、3階レベルに風のホワイエ=芝生の広場)、そしてホテル、飲食店、駐車場が入る《宇都宮テラス》(2022)などだ。目玉のLRTは来年8月の開通のため、駅の全容がわかるのはもう少し先である。《ライトキューブ宇都宮》は、やはり大谷石張りのファサードによって地域性を表現しているが、建築的な空間はあまりない。おいしい水を供給する2階の宮の泉も、大谷石によるオリジナルデザインが売りだが、実物は小さくて、しかも自販機の横だった。コスパを求める現代の最適解なのだろうが、ノンデザインに近い隣の商業施設に同化しそうなくらいである。ただし、外構には可能性をもち、今後、いかに3つの広場を生かすのかが重要になるだろう。

《ライトキューブ宇都宮》と《宮みらいライトヒル》芝生の広場、奥にカンデオホテルズ宇都宮

《宮みらいライトヒル》水のプラザ、右に《ライトキューブ宇都宮》、奥に《宇都宮テラス》

《ライトキューブ宇都宮》宮の泉

宇都宮美術館では、7章から構成された「開館25周年記念 全館コレクション展 これからの時間についての夢」展を開催していた。企画展ポスターの年譜に続き、第1回コレクション展の再現展示や3名の作家の新作、「1919-1943 日本とドイツ」などのテーマ展示が続く。改めて、同館がいち早くデザイン分野の収集に力を入れていたことがよくわかる。大巻伸嗣は、岡田新一による丸い空間と共鳴する円の作品だった。ちなみに、展示エリアは一層のY字プランという実に明快な建築であり、その結節点に円形の吹き抜けが位置する。髙橋銑の特別展示も、修復という視点から同館のバリー・フラナガンの彫刻《ホスピタリティー》(1990)と、群馬県立館林美術館にある同じ作家の《鐘の上の野兎》を比較する興味深い試みだった。

宇都宮美術館「これからの時間についての夢」展 25年の歴史を振り返るポスター群

宇都宮美術館「これからの時間についての夢」展 会場図

大巻伸嗣《Echoes-Infinity /2022》展示風景、宇都宮美術館

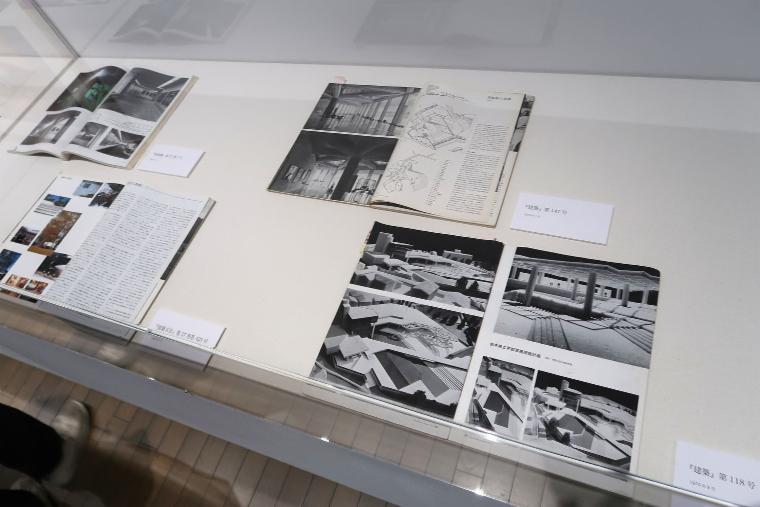

一方、50周年を迎えた栃木県立美術館の「開館50周年記念展 印象派との出会い —フランス絵画の100年 ひろしま美術館コレクション」展では、ひろしま美術館のコレクションをもとにフランスの近代絵画、ならびに同時代の日本人作家の絵を紹介している。常設エリアでも、所蔵品を使い、関連する展示が行なわれた。さすがに日本で人気のテーマなので、来場者が多い。ところで、最近、美術館を移転し、図書館と合体させて、体育館の跡地に新しく建てる計画が持ち上がっている。川崎清が設計した建築は、内外に独特の空間をもつ力作なので、もったいない気がするのだが、今後の行方が気になる。もし建て替えるなら、前よりも素晴らしい建築にして欲しいが、現代は安ければいいという風潮なので、はたして可能だろうか。

建築雑誌で紹介された栃木県立美術館「題名のない展覧会」

開館25周年記念 全館コレクション展「これらの時間についての夢」

会期:2022年9月25日(日)~ 2023年1月15日(日)

会場:宇都宮美術館

(栃木県宇都宮市長岡町1077)

栃木県立美術館 開館50周年記念「印象派との出会い──フランス絵画の100年 ひろしま美術館コレクション」

会期:2022年10月22日(土)〜12月25日(日)

会場:栃木県立美術館

(栃木県宇都宮市桜4-2-7)

関連レビュー

題名のない展覧会─栃木県立美術館 50年のキセキ|五十嵐太郎:artscapeレビュー(2022年07月15日号)

2022/12/04(日)(五十嵐太郎)

レオナルド・ダ・ヴィンチ理想都市模型展──感染症に立ち向かう 500年前の理想都市

会期:2022/11/17~2022/12/11

静岡文化芸術大学 ギャラリー[静岡県]

昨年末に静岡文化芸術大学を訪問した際、ミラノ時代のレオナルド・ダ・ヴィンチが構想した理想都市の大きな木造模型(3m×1.7m)があると聞いて、梱包を解いて見せてもらい、これはもっと広く知られるべきものだと感想を述べたのだが、およそ一年たって、同大学の松田達の企画によって展覧会が実現されることになった。

会場では、模型の3DCG映像、VRの体験、模型のARやプロジェクション、関連資料としてパネルや書籍などを紹介している。ちなみに、理想都市といっても、全体の輪郭が円形といった概念的なものではなく、ダ・ヴィンチのそれはかなり実践的なアイデアで、当時のペストの流行を踏まえて、疫病対策も意識したものだった。ゆえに、コロナ禍を体験した現代の視点から見ても興味深い。また人間と馬車が通る道路を上下で分離し(いまのペデストリアンデッキ)、運河を含む交通のネットワークを立体的に組み立てたり、水はけの良さなど細かく検討している。古典的なパラッツォ風の意匠を剥ぎとると、近現代の都市デザインにも通じるだろう。

2021年の訪問時に見たダ・ヴィンチの理想都市の木造模型

模型の3DCG映像

VR体験ができるコーナー

模型に投影されるプロジェクション・マッピング

解説パネル

今回の展示

ポスターコンペ

ちなみに、あくまでもダ・ヴィンチは15世紀末にいくつかの断片的なスケッチを残しており、模型は当時のものではない。今回展示されたのは、ダ・ヴィンチの科学技術博物館の設立に尽力したにイタリア人の航空技師、マリオ・ソルダティーニが1956年に制作したものである。そして池袋の西武百貨店が1984年のイタリアン・フェアに際して、これを入手した後、解説を執筆したルネサンスの建築史家、長尾重武を通じて、武蔵野美術大学に移管されていたが、さらに静岡文化芸術大学に寄贈されていた。ともあれ、模型だけを見ると、ダ・ヴィンチがまるで全体像を構想していたような錯覚に陥るが、実際はソルダティーニが独自の解釈によってつなぎあわせている。ゆえに、モダニズム的な感覚によって再配置されたかもしれない。また詳細に観察すると、スケッチとの微妙な差異(意匠や装飾)、あるいは表現の違い(上部の壁をなくしたり、追加)などにも気づく。したがって、約半世紀以前につくられた都市模型も、別の歴史的な価値をもつ。改めて、模型が木造ゆえに、ほとんど劣化していないことにも驚かされる。実際、ルネサンス時代につくられた木造の建築模型は、今なお文化財として残っているくらいだから、相当の耐久性があるはずだ。おそらく、都市模型そのものも研究のテーマになるだろう。

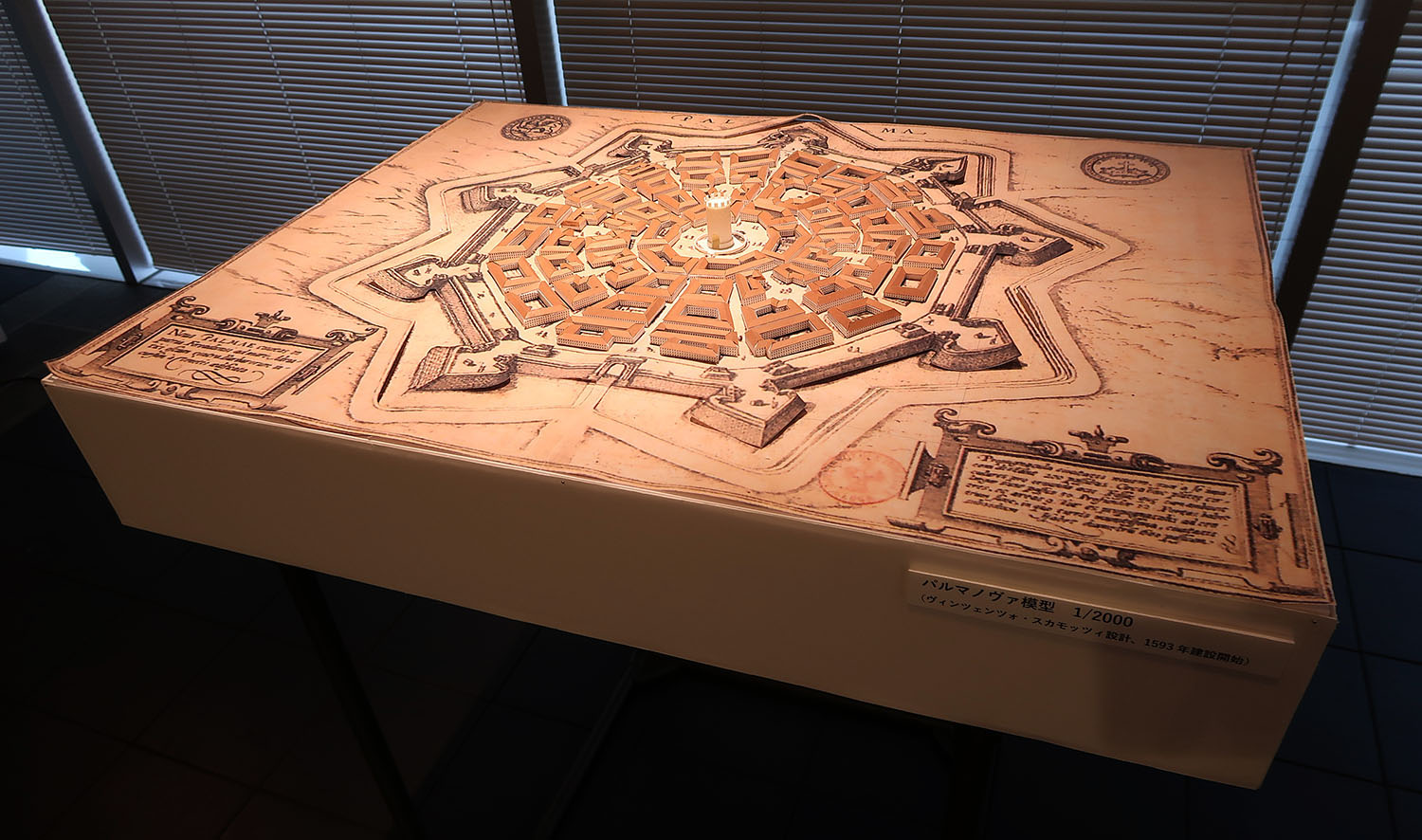

パルマノヴァの模型

2022/11/27(日)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)