artscapeレビュー

建築に関するレビュー/プレビュー

大宇根によるレンガと町田の建築群

[東京都、宮城県]

町田市の大宇根建築設計事務所を訪問し、さまざまな作品を案内してもらった。事務所が入る幹ビルもそのひとつだが、徒歩圏のビルや学校群などを含めて、同市内で実に多くの建築を手がけている。しかも共通する特徴をもち、いずれもレンガ、もしくはタイルが外壁に使用されており、一般人にもなじみやすいキャラクターを獲得していた。

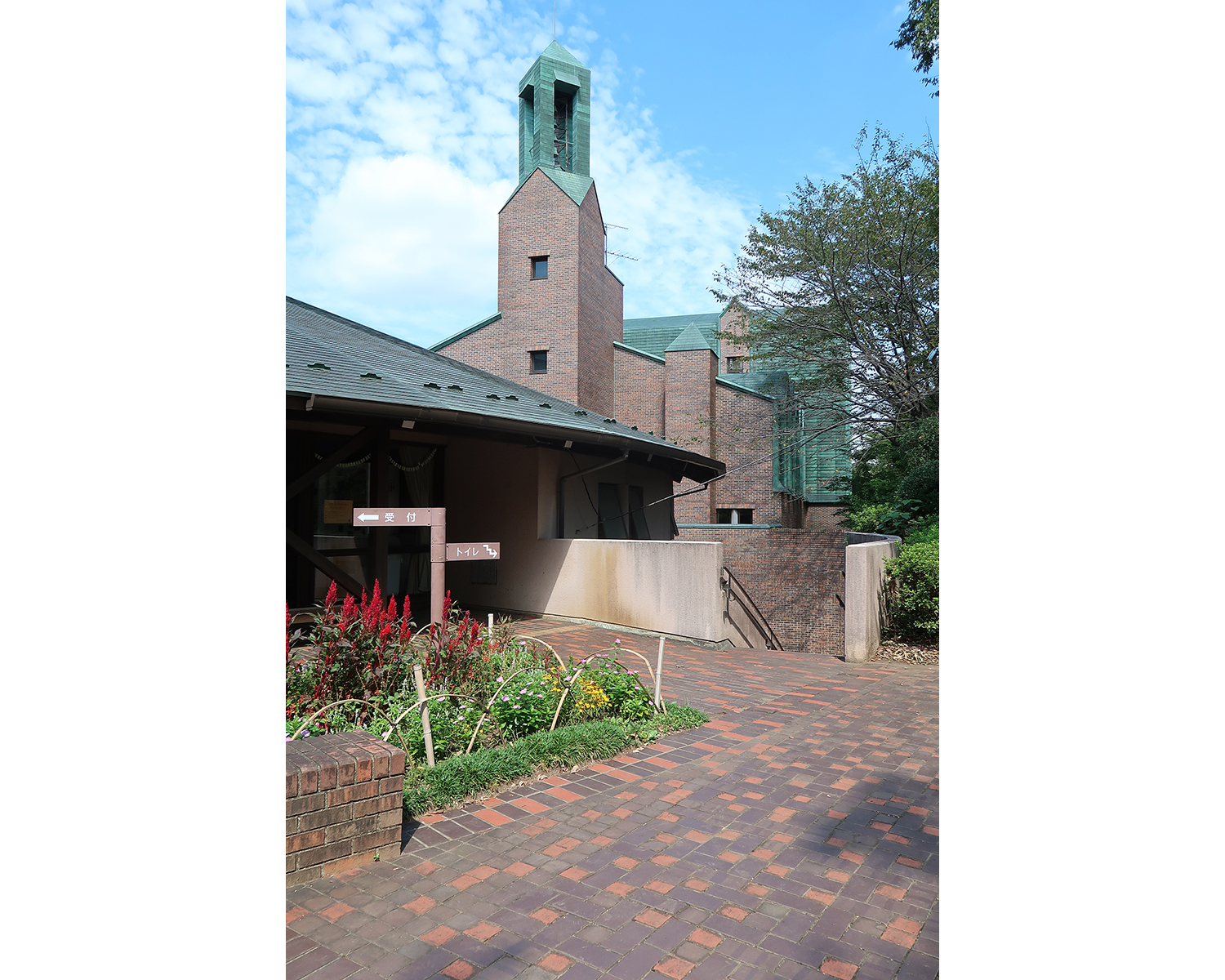

もともと大宇根弘司は、前川國男の事務所で長く働いていたことで、耐候性をもつ打ち込みタイルに精通し、1982年に独立した後も、外壁を保護する建材の探究を継続するなかで、レンガの可能性に注目していたからである。最初に手がけた《町田市立国際版画美術館》(1986)では、質感や焼成方法を何度もテストし、温かいベージュ色の風合いを実現したという。そして水路などの外構も設け、公園の施設として長く市民に親しまれてきた。しかし、現在、国際工芸美術館を含むパークミュージアム構想が立ち上がり、版画美術館の内部を生活通路が貫通することで、大宇根はもとの考え抜かれたデザインと空間のアイデンティティが毀損されることを問題視している。

《町田市立国際版画美術館》

ほかにも市民文学館、《町田市民文学館 ことばらんど》(2006)、《青少年施設ひなた村》(1993)、榎本学園による各種の専門学校(保育1989年、調理師1998年、美容2012年、製菓2005年)、住宅などが町田に点在し、それぞれに異なるレンガの表現を展開していた。時間が経過しても耐久性のある素材が、豊かな表情を与えている。

《青少年施設ひなた村》

町田の美容専門学校、奥は福祉保育専門学校

また同一の建築家が、街並みのイメージを形成する可能性も感じられた。町田以外では、宮城県美術館の《佐藤忠良記念館》(1990)や山梨県立美術館の南館(2004)や向かいの文学館(1989)など、前川建築に関係するプロジェクトも興味深い。また津波で被災しつつも、構造的に問題はなかったが、結局は解体された海辺の《マリンパル女川》(1994)も、大宇根事務所の作品である。これは311直後の風景があまりに印象的だったので、筆者の著作『被災地を歩きながら考えたこと』(みすず書房、2011)の表紙に用いた。津波の被害がほとんどなかった松島に近作があり、別の日に改めて《東京エレクトロン松島クラブ》(2021)を見学した。松林の背景を際立たせるように、やや薄い色のレンガを用いるほか、内外に石や木など、本物の材料を効果的に用い、物語性を与えている。また高台に位置していることから、食堂・バーからの景観は良く、宿泊部屋もラグジュアリー感があり、企業の保養/研修施設として理想的な環境だった。

《佐藤忠良記念館》(ハーフミラーに映るのは本館)とアリスの庭

《山梨県立文学館》

右はレンガの外壁が残る《マリンパル女川》(2011年4月1日撮影)

《東京エレクトロン松島クラブ》

2022/10/14(金)(五十嵐太郎)

オペラの舞台美術『浜辺のアインシュタイン』『ジュリオ・チェーザレ』

[神奈川県、東京都]

2日続けて、約4時間のオペラを観劇した。

まず神奈川県民ホールの芸術総監督をつとめていた一柳慧が亡くなった翌日、日本では30年ぶりに上演された、ロバート・ウィルソン/フィリップ・グラス『浜辺のアインシュタイン』である。まずスティーブ・ライヒなど、器楽によるミニマル・ミュージックはいろいろ聴いてきたが、生の合唱や台詞が付いた同ジャンルをホールで鑑賞するのは初めてだった。数字のカウントは英語を用いていたが、意味をもつ単語や文章はあえて日本語訳に挑戦しており、おそらく原語でも感じるであろう不思議な言葉の分節と反復を母国語で味わうことができたのは興味深い。また平原慎太郎による演出・振付のダンスが水平の移動を繰り返し、反復する音楽との相性が良かった。そして建築家の木津潤平による、おそろしく横長に引き伸ばされた大階段状の空間デザイン上に、ばらばらの要素が美しく、非統合的に同時進行する。オペラといっても、物語の推進力でカタルシスに導く、通常の作品とは全然違う。寄せては返す波のように、断片的なイメージが次々に提出され、黙示録的な余韻を残す(実際、タイトルは核戦争後を描くSF小説『渚にて』からインスパイアされた)。ともあれ、凄いものを目撃した。

続いて、新国立劇場において、ヘンデルが作曲したバロック・オペラ『ジュリオ・チェーザレ』である。これも通常のオペラよりも歌詞のリフレインが多く、4時間半の長丁場だった。なお、チェーザレ、すなわちシーザーとその政敵の役は、かつてカストラートが担当していたり、高い音域であることから、女性が歌ったりしている。ローマ帝国の英雄やクレオパトラが登場する古代の物語だが、その背景で当時の建築を再現することはせず、ひねりが効いた空間デザインだった。2011年にパリのオペラ座で初演されたロラン・ペリー演出、シャンタル・トマの舞台美術によるもので、エジプトの博物館のバックヤードを設定し、現代と古代が交錯する。例えば、ポンペーオの首をチェーザレに差しだす場面は、巨大な彫像の頭が運搬されるという風に、いかにも博物館にありそうな古美術や展示ケースなどが効果的に使われていた。また大きな絵画を移動させながら、歌手の背景を変化させるなどの手法もダイナミックである。

ちなみに、宮本亞門が演出したワーグナーの『パルジファル』(東京文化会館、2022年7月)も、舞台を現代のミュージアム(美術や自然史系)とし、黙役の少年が中世の神聖祝典劇に紛れ込み、壁が回転しながら、展示室のめくるめく変化を楽しむものだった。演出の方法は類似していたが、『パルジファル』の美術がまさに小道具的だったのに対し、『ジュリオ・チェーザレ』に登場するいくつかのオブジェは、リアルにとんでもなく大きいために、なるほど古代エジプトのスケール感を想起させることに成功している。

神奈川県民ホール『浜辺のアインシュタイン』より[撮影:加藤甫 写真提供:神奈川県民ホール]

新国立劇場『ジュリオ・チェーザレ』より[撮影:寺司正彦 写真提供:新国立劇場]

新国立劇場『ジュリオ・チェーザレ』より[撮影:寺司正彦 写真提供:新国立劇場]

ロバート・ウィルソン/フィリップ・グラス『浜辺のアインシュタイン』

会期:2022年10月8日(土)~10月9日(日)

会場:神奈川県民ホール 大ホール(横浜市中区山下町3-1)

『ジュリオ・チェーザレ』

会期: 2022年10月2日(日)、10月5日(水)、10月8日(土)、10月10日(月・祝)

会場:新国立劇場 オペラパレス(東京都渋谷区本町1-1-1)

鑑賞日: 『浜辺のアインシュタイン』は2022年10月9日(日)、『ジュリオ・チェーザレ』は2022年10月10日(月)

2022/10/10(月・祝)(五十嵐太郎)

「U-35」展、「展覧会 岡本太郎」「みんなのまち 大阪の肖像(2)」

今年も若手建築家による「U-35」展(「35歳以下の若手建築家による建築の展覧会」)が、大阪駅前のうめきたSHIPホールで開催されたが、ようやくほぼコロナ禍以前に近いオペレーションの状況に戻ってきた。ほとんどの出品者が1/1スケールのインスタレーションを設置し、いつも以上に熱が入った展示空間になっている。各自の切り口は別々だが、シンポジウムでの議論の結果、ゴールドメダル受賞に選ばれた佐々木慧が掲げた、これまでの統合と違う「非建築をめざして」のマニフェストに代表されるように、全体性を揺るがすプロジェクトが目立つ。例えば、キーワードを拾っていくと、金継ぎに着想を得た「繕う」(Aleksandra Kovaleva+佐藤敬)、イメージのズレに注目する「全体像とその断片」(森恵吾+Jie Zhang)、インテリアが変化していく「壊れた偶然」(西倉美祝)、組積造の可能性を拓く「ブリコラージュ」(山田健太朗)、木質化された耐火壁の提案(奥本卓也)、樹種の違いの構造化(甲斐貴大)などである。なお、佐々木は模型の梱包材が、そのまま積み重ねて展示する什器となり、建築モデルを兼ねるものだった。またAleksandra+佐藤によるヴェネツィアビエンナーレのロシア館の改修は、もとがかなり奇妙な空間だっただけに、これまでの変化の痕跡を残しつつ、爽やかな空間に生まれ変わった状態を、おそらく来年に見学するのが楽しみである。

佐々木慧の作品

Aleksandra Kovaleva+佐藤敬の作品

森恵吾+Jie Zhangの作品

U-35展にあわせて、大阪中之島美術館にも足を運んだ。まず「展覧会 岡本太郎」は会期の終わりだったこともあるが、来場者の多さに驚かされた。日本において世代を超えて、親子で楽しめる類稀なアーティストだろう。内容は絵画メインではなく、公共的な作品、写真、著作、グッズ、ロゴのデザイン、CMの出演などを含む、幅広い活動を網羅しており、その方がやはり全身芸術家としての彼らしさが発揮されている。写真撮影OKというのも、作品の私有を嫌った彼にふさわしい。研究としては、新発見されたパリ時代の作品、ならびに岡本が自らの絵画に手を入れて改作している数々の事例が紹介されていたことが興味深い。もうひとつの「みんなのまち 大阪の肖像(2)」展は、コレクションをベースに都市の風景をたどる企画の第2弾である。焼け跡を描いた絵画から始まり、途中からはポスターや懐かしい家電、そしてなんと1/1スケールで再現され、内部の各部屋に入ることができる軽量鉄骨の工業化住宅、2025年の大阪万博を意識した1970年万博の資料なども登場する。同館がデザインの分野にも力を入れていることがよくわかり、頼もしい。

「展覧会 岡本太郎」 パリでの新発見

「展覧会 岡本太郎」 のちに加筆された絵画

「みんなのまち 大阪の肖像(2)」展 軽量鉄骨の工業化住宅

「みんなのまち 大阪の肖像(2)」展 軽量鉄骨の工業化住宅

35歳以下の若手建築家による建築の展覧会(U-35)

会期:2022年9月30日(金)~10月10日(月・祝)

会場:うめきたシップホール(大阪市北区大深町4-1うめきた広場)

展覧会 岡本太郎

会期:2022年7月23日(土)~10月2日(日)

会場:大阪中之島美術館(大阪府大阪市北区中之島4-3-1)

みんなのまち 大阪の肖像(2)

会期:2022年8月6日(土)~10月2日(日)

会場:大阪中之島美術館(大阪府大阪市北区中之島4-3-1)

2022/10/01(土)(五十嵐太郎)

コペンハーゲンの南北

[デンマーク、コペンハーゲン]

コペンハーゲンの北部は落ち着いた住宅街やリゾート的なベルビュー地区が印象に残ったが、港や運河沿い、そして南部では現代建築が目立つ。実業家のコレクションを公開している《オードロップゴー美術館》は、北部の緑豊かな住宅街の奥に位置し、電車とバスを乗り継いで訪れた。もとの古い私邸に対し、2005年にザハ・ハディドによる新館を増築しているが、彼女のデザインを考えると、かなり控え目である。この空間では企画展を開催しており、ちょうどデンマークの近代絵画を牽引したヴィルヘルム・ルンストロームの生涯を紹介していた。さらに2021年にはスノヘッタによる地下レベルの増築もなされたが、採光のための屋根の部分は地上において現代彫刻のように見える。

ヴィルヘルム・ルンストロームについての展示

スノヘッタによる増築部からザハ・ハディドによる増築部を見る

美術館の背後には、デザイナーの《フィン・ユール邸》(1942)も存在し、週末に内部も見学可能だ。センスのかたまりのような美しいインテリアの空間であり、ルンストロームとも交友関係をもち、かつて室内に彼の作品も展示されていたことが示されている。

《フィン・ユール邸》

一方、都心からメトロのM1で南下すると、途中から高架に変わり、線路の両側に奇抜かつ巨大な現代建築が並ぶ。例えば、デンマークの放送会社(2009)、《ノルデア銀行本社ビル》(2017)、V字形の立面をもつ《ACホテル・ベラ・スカイ》(2011)、ランボル本社(2010)、高さ85mの《コペンハーゲン ・タワーズ》(2009)などの企業ビル、BIGが設計した《VMマウンテン》 (2008)、《VMハウス》(2005)、《8ハウス》(2010)などの集合住宅、そして《ロイヤル・アリーナ》(2016)、学校や図書館などの公共建築である。BIGによる驚くべき造形の建築が単発で終わらず、仕事が続いているということは、住民に受け入れられ、分譲が成功しているのだろう。ともあれ、都心と違い、古建築が一切存在せず、歴史的な文脈に配慮しなくてもよいということで、アイコン建築的なデザインも少なくない。言い方を変えると、建築の実験場になっている。特に1990年代から開発が始まったオーステッドや、現在進行形で工事が続く《ベラ・センター》のエリアは、そうした傾向が強い。もうひとつのコペンハーゲンの新しい顔だろう。

駅からデンマークの放送会社DRを見る

《ACホテル・ベラ・スカイ》と《ベラセンター》

《VMハウス》

《ロイヤル・アリーナ》

VILHELM LUNDSTRØM. RETHINKING COLOUR AND SHAPE

会期:2022年9月16日(金)~2023年1月15日(日)

会場:Ordrupgaard(Vilvordevej 110, 2920 Charlottenlund, Copenhagen)

2022/09/18(日)(五十嵐太郎)

クリスチャニアとチボリ公園

[デンマーク、コペンハーゲン]

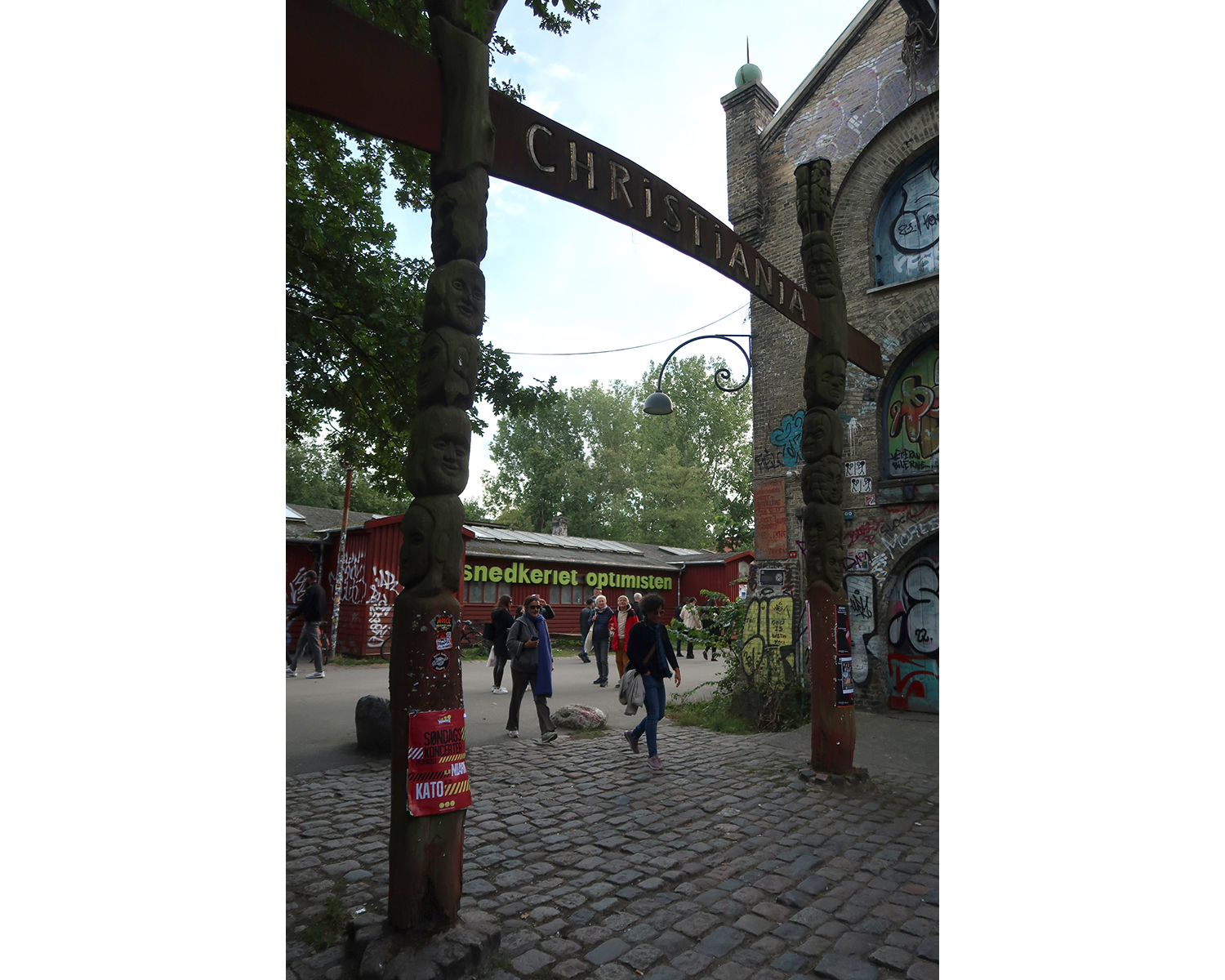

コペンハーゲンは2つの興味深いエリアをもつ。ひとつはヒッピー文化が生みだした自治区、クリスチャニアと駅前のチボリ公園である。前者の知識はあったが、国立歴史博物館を訪れると、現代セクションの展示室において紹介されており、その運動体が立派な歴史の1ページとして評価されているだけでなく、いまも現存しているを初めて知って驚いた。クリスチャニアは1971年につくられ、議論を巻き起こしながらも、公式に存在が認められるようになり、明らかに観光地化もしている。自治区は34ヘクタール以上の面積をもち、飲食店、ホール、展示場、マーケット、チャイルド・ケアセンター、デイケアセンターなど各種の施設を備え、千人近い居住者がいるという。外で生活費を稼ぎ、週末をここで過ごす人も多いらしい。有名なゲートをくぐると、壁画や落書きだらけであり、セルフビルド的な風景が展開する。まさに自由と祝祭の小さな街だ。整然としたコペンハーゲンの都市において、こうした非日常的な空間は強烈な印象を与える。もっとも、どことなくありし日の駒場寮を思いだし(学部時代に筆者が暮らしていた)、懐かしい気持ちにもなった。

クリスチャニアのゲート

クリスチャニア

クリスチャニアのマップ

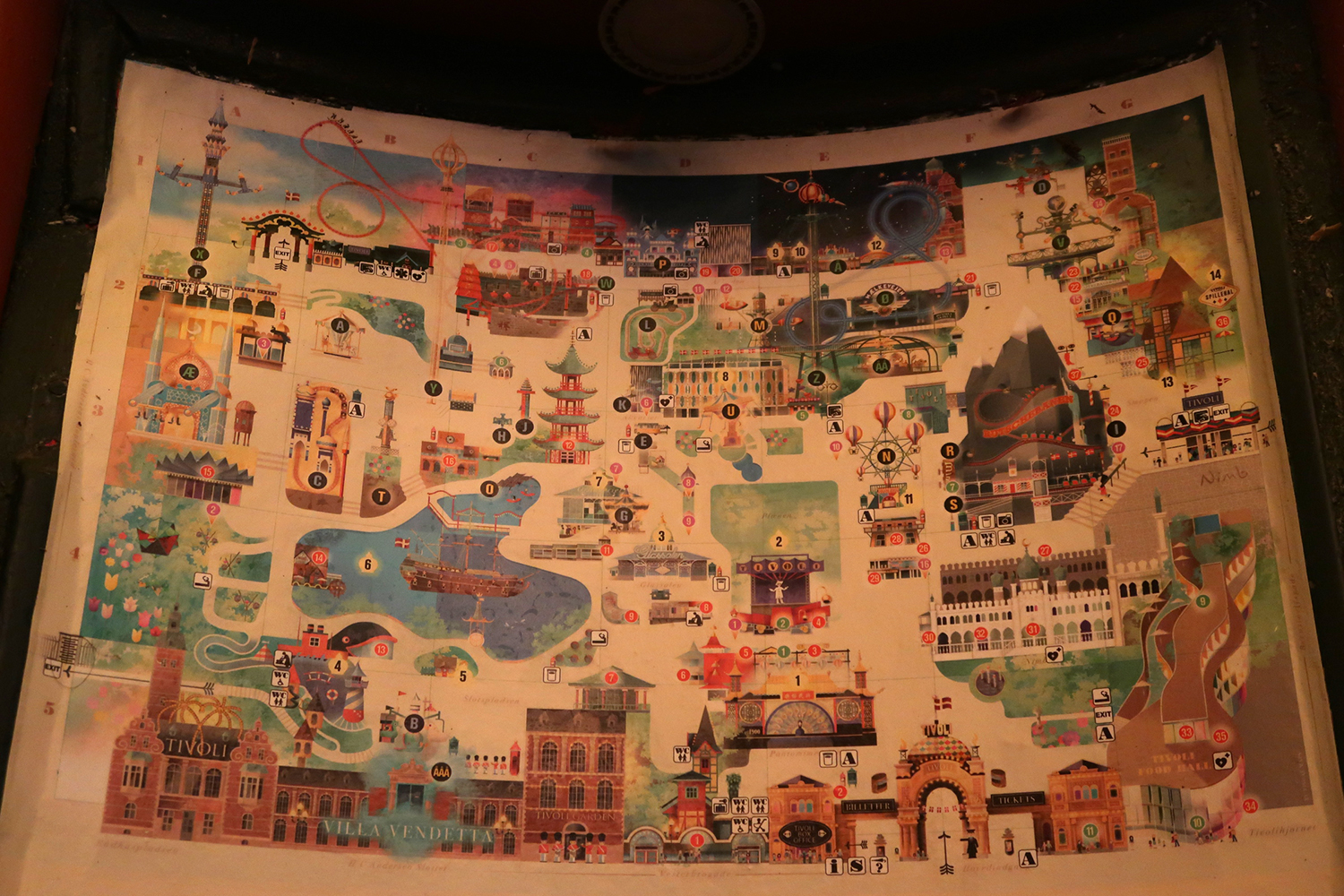

チボリ公園は夜に訪れた。19世紀に設立された歴史あるテーマパークゆえに、東洋やイスラムなど、オリエンタリズム的なデザインが目立つ。すべての建築の輪郭には電飾がつき、おそらく夜の方が見栄えは良いだろう。日本なら駅前の一等地ゆえに、すぐに再開発すると思われるが、いまだに人気が衰えず、見事に持続している。実際、バブル期にここをモデルとして登場した倉敷チボリ公園は、すぐに閉園となり、跡地にアウトレットパークがオープンした。チボリ公園は、新しい施設や意外に高速で動くライドのアトラクションも導入しているが、基本的にはレトロ感が漂うテーマパークである。が、園内を歩くと、手動のアナログなゲームなどが、一周まわって、かえって新鮮だった。また夜10時からはバンドによる屋外ライブを開始し、にぎやかなフェス感も加わる。ところで、公園の名前は、ローマの近郊にあるチボリ(Tivoli)と同じ綴りなのだが、やはりこれが名前の由来のようだ。デンマーク人にはイタリアへの憧れがあり、リゾート地でもリドなどの名称が見受けられたが、なるほどチボリにはヴィラ・アドリアーナが存在する。これはハドリアヌス皇帝が建設させた、ローマ帝国の各地の風景を再現した、いわゆるテーマパークだった。

チボリ公園の門

チボリ公園のマップ

チボリ公園の夜景

倉敷チボリ公園

アナログなゲーム

ヴィラ・アドリアーナ

2022/09/17(土)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)