artscapeレビュー

建築に関するレビュー/プレビュー

静岡の建築群をまわる

[静岡県]

《江川家住宅》の近郊、もしくは途中で、ほかにいくつか見るべき建築が存在している。《韮山文化センター(韮山時代劇場)》は、1997年の作品であることから、かつての過剰なまでの装飾性は薄くなったが、様々な屋根が連なる集落のような空間構成をもち、やはり象設計集団らしい建築だった。また村野藤吾による《三養荘》(1988)は、新館のエントランス、ラウンジ、円形の売店をのぞいたが、とても、ていねいに使われている。論理ではかたちの説明がつかない、お金をかけた品のよいデザインだ。インバウンドを見込んで、豪華なホテルは増えていたが、いまの日本では失われた贅沢な空間である。是非、今度は泊まって、庭園も散策してみたい。

象設計集団《韮山文化センター(韮山時代劇場)》の外観

村野藤吾《三養荘》新館エントランス

《三養荘》円形の売店

清家清による《三津シーパラダイス》(1977)は、もう40年以上前の建築だが、一部改修されただけで、かなり原形を保っていることに驚かされた。十分な資本がなかったのが、建て替えられなかった原因なのかもしれないが、ともあれ、おかげでわれわれは清家の空間を堪能できる。長いスロープ(帰路で気づくが、実は二重螺旋)からアクセスし、空中を飛ぶ鉄骨造のブリッジが、イルカショーなどを行なう2つの屋外スタジアムを分ける。そして細長い水族館のエリアは、うねるコンクリートの屋根がのる。自然養育場など、海とつながる開放感にあふれた建築だった。

《三津シーパラダイス》の空中を飛ぶ鉄骨造のブリッジ

《三津シーパラダイス》の屋外スタジアム。イルカショーなどが行なわれる

帰りには、前々から気になっていた《三島スカイウォーク》(2015)を体験した。これは歩行者専用の吊り橋であり、向こうに渡る交通のための橋ではない。ただ行って帰るだけの橋である。すなわち、観光施設だ。実際、公共事業ではなく、100%民間資本で実現したことが、グッドデザイン賞でも高く評価されている。長さは400mだが、揺れも少ないので、実際に歩くと、むしろ安定感がある。また外から見ると、もっと高いところを歩くように感じるが、渡ってみると、そこまでの高さではない。あいにく訪問時は、天気がすぐれず(雨でも傘をさすことはできないので、ビニールのレインコートを渡される)、ウリにしていた富士山や駿河湾の眺望は得られないタイミングだったが、それでもかなりの来場者がいたので、観光目的の橋としては成功しているように思われた。

全長400mにもおよぶ《三島スカイウォーク》

晴天の日には《三島スカイウォーク》の上から富士山や駿河湾が見渡せる

2020/11/02(月)(五十嵐太郎)

江川家住宅、韮山反射炉

[静岡県]

静岡の韮山を訪れ、江戸時代後期に建設された《江川家住宅》を見学した。1950年代において、『新建築』の編集長、川添登が仕かけた伝統論争を盛り上げることになった白井晟一の論文内でとりあげられた古建築として知られているものである。当時、白井は「縄文的なるもの」というテキストにおいて、こう記した。「茅山が動いてきたような茫漠たる屋根と大地から生え出た大木の柱群、ことに洪水になだれうつごとき荒々しい架構の格闘と、これにおおわれた大洞窟にも似る空間は豪宕なものである。……野武士の体臭が、優雅な衣摺れのかわりに陣馬の蹄の響きがこもっている。繊細、閑雅の情緒がありようはない」。これは桂離宮や伊勢群宮を日本の伝統とみなすような考え方へのカウンターだった。それゆえ、江川家住宅は、いつか訪れようと思っていた建築である。

《江川家住宅》の外観

もっとも、室内に入り、土間を見上げた最初の印象は、だいぶ予想と異なった。むしろ屋根裏の架構は、精密に細い材が組み合わせられ、とても繊細なデザインだったのである。それゆえ、大いに困惑した。とはいえ、展示されていた修復前の写真をみると、現状と違うことが判明した。例えば、かつての屋根は茅葺きがむきだしで見えていたが、いまは銅板に葺き替えられている。室内で見える架構も、今は除去された(補強のために、後世に付加されたと思われる)斜材のほか、イレギュラーな位置に柱や梁もあって(これらも現在は撤去)、もっと混沌としていたようだ。おそらく、白井が目撃したのは、こうした状態だろう。が、その後、きれいに修復され、雰囲気が変わったのではないか。それにしても、広い土間である。空間の大胆さは維持されている。

《江川家住宅》室内の土間

土間から天井を見上げると、繊細なデザインが目に入る

修復前の《江川家住宅》を記録した写真

後世の変更という意味では、江川家住宅のすぐ近くにある、世界遺産に指定された《韮山反射炉》も興味深い。ちょうど修復中のため、外観はあまり見えなかったが、見学用の足場がつくられていた。《韮山反射炉》の場合、鉄骨のブレスは当初なかったもので、後から補強で入ったが、むしろこれが外観のアイデンティティになっている。世間で出まわっているイメージは、「×」だらけのデザインだ。したがって修復工事が終わっても、おそらくオリジナルには戻さないだろう。

現在修復中の《韮山反射炉》。見学用の足場が見える

補強で後から追加された《韮山反射炉》の鉄骨ブレス

2020/11/01(日)(五十嵐太郎)

物語としての建築 若山滋と弟子たち展

会期:2020/09/19~2020/11/23

清須市はるひ美術館[愛知県]

カタログにおいてメール対談をさせていただいたこともあり、名古屋まで出かけた際に《清須市はるひ美術館》の「建築という物語への旅─若山滋と弟子たち展─」を訪れた。若山は、名古屋工業大学で長く教鞭をとり、多くの弟子を輩出したことから、展覧会の内容は、弧を描く空間の展示室1では本人の建築作品や著作、展示室2でOB・OGの手がけた作品、そして吹抜けと上階では大学の歴史を紹介するという構成だった。彼は多くの著作を刊行しており、そのテーマも、構法、風土、物語からアイドルまで、多岐にわたる。またネット上の「THE PAGE」でも、政治や社会に関する時評を執筆し、建築を専門のアカデミーに閉じることなく、積極的に外に開くことを意識してきた建築家だ。

若山滋の建築展示風景

若山滋研究室OB・OGの展示風景

若山滋の著作展示風景

ちなみに会場の《清須市はるひ美術館》(1999)と印象的なヴォールト天井がある正面の広場も、若山が設計に関わった建築である。そうした縁で展覧会がここで開催されることになったようだが(同館では初の建築展らしい)、いわば会場も展示のひとつになっている。筆者の訪問時は、広場の一角において、弟子の北川啓介による、発泡ウレタンを用いて1日で建設できる簡易住宅のインスタント・ハウスが設置されていた。

《清須市はるひ美術館》の模型

《清須市はるひ美術館》正面広場

広場の一角に設置された、北川啓介によるインスタント・ハウス

若山の建築については、今回、ほとんどの作品は新しく模型が制作され、文章にこだわった縦書きのキャプションとともに展示されていた。個人的に興味をもったのは、名古屋駅前や栄周辺に提案した未来的な都市構想、あるいはマハティールに依頼されたというマレーシアの再開発など、あまり知られていなかった大型プロジェクトの存在である。もしもこれらが実現していれば、名古屋の都心部はもっとエキサイティングになっていただろう。ほかに大きなスケールの作品としては、新名古屋火力発電所の外壁に対し、モーツァルトのメロディをもとにしたデザインを手がけていた。OB・OGの作品展示では、北川や近藤哲雄を含む若手が、パネルにとどまらず、力を入れたプレゼンテーションを行なっていた。ちょうどU35にも出品している葛島隆之や1-1 Architectsは、大きな模型を持ち込んでいた。それにしても若山が多くの建築家を育てたことがわかる。まさに彼の研究室の総力戦というべき展覧会だった。

名古屋駅前プロジェクトの展示模型

2020/10/25(日)(五十嵐太郎)

京都大学総合博物館

京都大学総合博物館[京都府]

現在、コロナ下のため、時間帯ごとに入場者の人数制限をしており、事前にウェブから予約しないといけないのだが、初めて《京都大学総合博物館》(2000)を訪問した。キャンパスの敷地内から入るのではなく、直接道路からアクセスするようになっている。さすがに、自然科学から歴史・考古学まで、幅広いコレクションが揃い、建築もデカい。

京都大学施設部、京都大学宗本研究室、山下設計、新日本設備計画《京都大学総合博物館》(2000)

《京都大学総合博物館》のエントランス

同館の歴史をひもとくと、1914年に京都大学は人文系の資料を扱う文学部陳列館を完成させた後、増改築を繰り返し、1959年に文学部博物館と改称した。1986年に博物館の新館(現在の文化史系展示場)が誕生し、自然史資料(平成の新館)や工学系の実験器具なども加え、2001年に総合博物館がオープンした。開館当時の瀬戸口烈司によれば、日本ではトータルメディアが手がけた《国立民族学博物館》(1977)が展示デザインを大きく変えたが、そうした状況を意識しながら、大学と展示の専門業者が「連携プレー」を行なったという。もっとも、東京大学の《インターメディアテク》において西野嘉章が進めたアート的かつ前衛的な展示手法に比べると、オーソドックスである。

さて、自然史展示室の目玉は、吹き抜けの「ランビルの森」だろう。高さを生かして、熱帯雨林の生態多様性を調査するためにつくられた高い樹木をつなぐ空中回廊を再現している。カキ(柿)の展示に記されていた次の言葉も、現在の社会状況に対するメッセージとしても読むことができ、印象に残った。「進化とは......その場その時に都合のよいものが生き残っていく、方向性のない、行き当たりばったりの過程である」。なるほど、多様性を否定し、全員右にならえで一律化することが「進化」ではない。そもそも変わらない大事なこともある。

自然史展示室内の一角に広がる「ランビルの森」

「ランビルの森」内の巨木と空中回廊

2階の技術史の展示は、貴重な実験器具が並び、それはよかったのだが、展示什器のデザインが凝りすぎていたため(器具と同じ輪郭でフレームを制作)、かえって肝心のモノが見えにくい。文化史のエリアも、吹き抜けの大空間があり、石棺などが設置されていたが、もっと大型の展示が可能だろう。

技術史エリアの展示風景

文化史エリアに展示されていた石棺

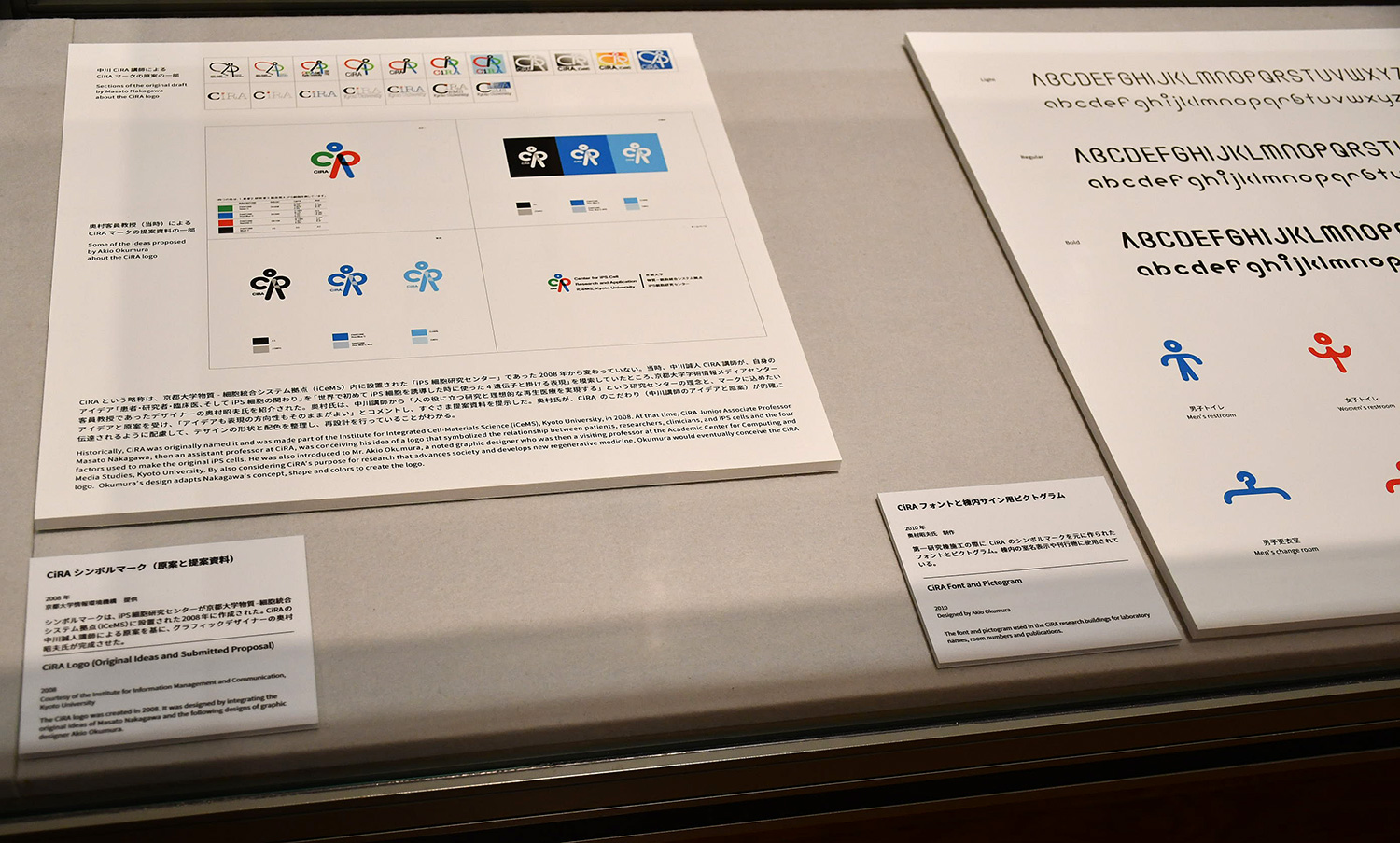

そして特別展「iPS細胞、軌跡(キセキ)と未来(ミライ)」は、iPS細胞研究所の10周年を記念し、その活動を紹介するものだった。個人的に感心したのは、研究室の部屋のプレートやノートなどに、ちゃんとデザイナーを入れていたこと。なお、コロナ下のため、博物館の全体において、タッチパネルなどの触れる展示には制限がかかっていた。

特別展「iPS細胞、軌跡(キセキ)と未来(ミライ)」展示風景

京都大学総合博物館2020年度特別展「京都大学iPS細胞研究所(CiRA)設立10周年記念展示「iPS細胞、軌跡(キセキ)と未来(ミライ)」

会期:2020年9月5日(土)~2020年11月8日(日)

公式サイト:http://www.museum.kyoto-u.ac.jp/special/0076-html/

2020/10/18(日)(五十嵐太郎)

Under 35 Architects exhibition 2020 35歳以下の若手建築家による建築の展覧会

会期:2020/10/16~2020/10/26

毎年恒例のU-35シンポジウムへの出演が急きょ可能になった。コロナ下のため、ほとんどがオンラインに移行していたために、これだけ大勢の人の前に登壇するのは久しぶりである。

以下、7組の展示を見ていく。昨年のゴールドメダル賞を受賞し、シード枠で参加した秋吉浩気は、昨年の《まれびとの家》からの新しい展開をロジカルに紹介する大型インスタレーションだった。今年のグッドデザイン賞でも金賞(最後は大賞を争ったので、実質的には2位)を獲得したが、デジタル加工技術を活用した起業家的な活動はさらに注目されるだろう。海外では大学レベルで実験している方向性だが、日本では民間の個人が挑戦している。

秋吉浩気《学ぶ、学び舎》

松井さやかは、谷戸の特殊敷地において、どう家を構えるか。1-1 Architects(神谷勇机+石川翔一)は、かつて貧者のための建築を唱えたハッサン・ファトヒーの実践を想起させる案で、ハイパーインフレのため建材のレンガが貨幣として扱われる「慣習」に基づくアフリカの計画など。ツバメ・アーキテクツ(山道拓人+千葉元生+西川日満里)は、線路の地下化に伴い、新しい下北沢らしさを開発するプロジェクト《BONUS TRACK(ボーナストラック)》である。後で現地を見学したが、現代の集落のような風景が展開していた。

松井さやか《digging》

神谷勇机+石川翔一《HC3 -Harare Child Care Center-》

ツバメ・アーキテクツ(山道拓人+千葉元生+西川日満里)《下北沢線路街 BONUS TRACK》

studio velocityの事務所出身の葛島隆之は、「田舎」の条件を読み解き、固有の建築化をする試み。今年、《daita2019》の自邸によって日本建築設計学会賞大賞と吉岡賞を共に受賞した山田紗子は、文化人類学的なさまざまなもうひとつの知から、異なる世界観の空間をつかみだす。そして和田徹は、スイスと日本の文化圏を往復しながら、「建築」を拡げていく。

葛島隆之《A house》

山田紗子《vernacular》

和田徹《Architects 3.0 - beyond the borders》

今年は、いつも以上にバリエーションのある内容だった。7組の出展者の作品からは、多様・複雑の組み合わせ、田舎、土着、慣習、野生、アフリカ、言語など、重なるキーワードがいくつか挙げられるだろう。藤本壮介、平田晃久らの上の世代の建築家・建築史家との討議の末、山田紗子とツバメ・アーキテクツに絞られ、最後は審査員長である谷尻誠が、新しい言葉を探す建築を提示した前者を今年のゴールドメダル賞に決定した。なお、翌週の伊東豊雄を招いたシンポジウムでは、後者に伊東賞が贈られることになった。

公式サイト:https://u35.aaf.ac/

2020/10/17(土)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)