artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

ゲリー・デ・スメット「意図せぬ因果関係」

会期:2021/10/07~2021/11/27

HRDファインアート[京都府]

ベルギー人アーティスト、ゲリー・デ・スメットの、日本初紹介となる個展。写真コラージュ作品「意図せぬ因果関係」シリーズが展示された。かつてのナチスやナチズムの復興を掲げる現在の欧州の極右勢力が自らの正統性のシンボルとして用いる「ルーン文字」の形に台紙を切り抜き、同性や肌の色の違う人どうしの性行為のポルノ画像がその下からのぞく。それは、性的マイノリティや「民族の純潔の侵犯」という意味で、彼らが排斥の対象とするものだ。ドイツではハーケンクロイツ(鈎十字)に加えて、ナチスと関係のあるルーン文字の使用が禁止されており、ベルギーにおいてもルーン文字は、ナチスによる占領の記憶と強く結びつく禁忌的記号である。タブーとタブー、ポルノグラフィーという記号(的なもの)と記号の衝突。それは、自らを正統化しようとするシンボルを通して、排斥の対象そのものを眼差すという矛盾した裂け目でもある。

[写真提供:HRDファインアート]

だが、その裂け目のなかのポルノ画像の多くが、「男性向けにつくられた、女性どうしの濃密なプレイ」であることに注意しよう。さらに、「褐色の肌」がそこに加わることは、例えばアングルが描いた《トルコ風呂》のように、「非欧米圏の女性を『性的に奔放で魅力的な存在』として一方的に表象する」オリエンタリズムを想起させ、二重・三重に他者化されたエロティックなイメージの形成史へと連なっていく。そのとき、「ルーン文字の形に切り抜かれた窓」は、他者として領有されたイメージを「ハーレム」に象徴される密室に再び閉じ込める装置となり、同時に「西洋白人男性」の視線による性的イメージの形成史を批評的に見つめるための「のぞき穴」となる。

正統性の根拠と排斥対象、欲望の眼差しの主体と他者化されたイメージの領有。その両者の表裏一体的な構造こそを本作は指し示す。

[写真提供:HRDファインアート]

2021/11/19(金)(高嶋慈)

村上賀子「Known Unknown」

会期:2021/11/09~2021/11/22

ニコンサロン[東京都]

村上賀子(むらかみ・いわうこ)は、1986年、宮城県仙台市出身。2012年に武蔵野美術大学大学院造形研究科修了後、コンスタントに写真作品を発表するようになった。これまで、折り紙とそれにまつわる折り手の記憶を写真とテキストで浮かび上がらせた「Untitled Origami」(2015-)、「記憶の生成の場」としての家をいくつかの角度から撮影した「Home works 2015」(2015)などのシリーズを制作・発表してきたが、今回の「Known Unknown」も、発想から実際の展示まで、丁寧に手順を追って組み上げられたいい作品だった。

6×7判の中判カメラで撮影されているのは、女性のいる室内の光景である。それらの写真群は、彼女たちが「自宅などで(カメラがないかのように)いつも通りに過ごす」という設定で撮影されたものなのだという。村上はコロナ禍のステイホームの時期に、セルフポートレイトの延長のように、部屋にいる同世代の女性たちにカメラを向けるようになった。そこでは、通常のポートレイトのような、写真家と被写体との間の緊張感を孕んだ自己と他者との関係は解体し、自分であるとともに他人でもある(あるいはその逆の)、両義的だが、奇妙なリアリティを備えた存在が出現してくる。カメラをセットして、被写体となる女性たちに自由に動いてもらい、ストップ・モーションをかけることで、シャッターを切るタイミングを生み出しているということだが、その選択が的確なので、村上の意図がきちんと伝わる写真群になっていた。「見覚えのある自分と、見覚えのない自分」「想像通りの自分らしさ」「なぜ私だと言えるのだろう」といったテキストと、展示されている写真との間の関係・配置の仕方も、とてもうまくいっていたと思う。

村上は武蔵野美術大学で山崎博の教えを受けたのだという。コンセプチュアルな指向性を貫きながら、偶然性を取り込み、作品にふくらみを持たせるあり方は、たしかに山崎と共通している。派手な仕事ではないが、いい鉱脈を見出しつつあるのではないだろうか。

2021/11/19(金)(飯沢耕太郎)

日野之彦「窓辺」

会期:2021/10/15~2021/11/20

SNOW Contemporary[東京都]

タイトルどおり窓辺にたたずむ少女像を含む絵画4点に、小品やドローイングを加えた展示。最初の1点は、窓をバックにした少女の胸から上の像で、日野独特の大きく見開いた目が特徴だが、今回はその背後に描かれた窓の外の鮮やかな緑の風景にも焦点が合っている。また、窓の縁の垂直線を画面の左右端に入れることで、窓ガラスを挟んで屋内の少女と外の風景が別の世界であることを示すと同時に、矩形の絵画形式を強調してもいる。もう1点は窓辺に寄りかかり、片手を窓ガラスに触れた同じ少女の全身像。こちらは窓枠と床の線で縦長の画面が4分割され、そこに少女の長い手足が左上から右下へと斜めに横切る構図だ。目を引くのは窓の描写で、表面に手や雑巾の拭き跡が残っていて、その曇りガラス越しに外の風景がうっすらのぞいていること。それだけでなく、モデルの腕の反射まで描き込んでいる。

あとの2点は小太りの男性を描いたもので、「窓辺」とは関係なさそうに見える。1点は太鼓腹もあらわに上半身裸で横たわったもので、見開いた目が気持ち悪いが、対象に文字どおり肉薄していて、色彩や筆づかいはルシアン・フロイドを思わせる。最後の1点はおそらく同一人物の顔を描いたもの。こちらは眼鏡をかけているが、じつはその眼鏡に窓が反射し、さらに窓の外の風景まで描いているのが見て取れる。なるほど、彼も窓辺にいるのだ。その眼鏡の反射の奥には大きな目も描かれ、その瞳にはどうやらこちら側が映っている。つまり、眼鏡に反射して窓が見え、その窓を通して外の風景が見える一方で、眼鏡を通して目が見え、その目に反射してこちら側が見えているということになる。眼鏡のガラス面という小さなスペース内に、イメージの反射と透過が幾層にも織り重ねられているのだ。言葉でいうのもわずらわしいが、それを絵に描くとなるとさらに困難な作業だったに違いない。

2021/11/19(金)(村田真)

「ナラティブの修復」展

会期:2021/11/03~2022/01/09

せんだいメディアテーク[宮城県]

年に一度、せんだいメディアテークで開催される現代美術の大型の企画展として「ナラティブの修復」が開催された。開館から20周年、そして震災から10年という節目において、「もの語り」をテーマとしつつ、10組の作家によるさまざまな世界の認識を提示するものだ。選ばれた作家は、仙台に在住していたり、せんだいメディアテークと関わりをもち、直接的に震災を表現していなくとも、記憶に関わる作品などによって、いやおうなくポスト震災の表現となっている。

さて、展示のトップを飾るのは、仙台で調査やフィールドワークを継続してきた伊達伸明の「建築物ウクレレ化保存計画」だ。取り壊される建物の部材を活用してウクレレを制作するプロジェクトは、研究者が思いつくものではなく、アートならではの思いがけないかたちでの失われていく建築への弔いだろう。続く佐々瞬は、戦後の応急仮設住居から始まり、公園の整備によって消えた仙台の追廻地区の歴史をたどりながら、共同体の記憶を伝えるものだ。その存在は知っていたが、初めて追廻地区の全容を知ることができた。

伊達伸明「建築物ウクレレ化保存計画」展示風景

佐々瞬 作品展示風景

そして展示は、菊池聡太朗の荒地のドローイング群、磯崎未菜は歌をモチーフとする作品、是恒さくらによる鯨をめぐるエピソード、安定の小森はるか+瀬尾夏美が収集した11歳の記憶(什器は建築ダウナーズが協力)など、若手が続く。写真、立体、ドローイング、言葉という風に、表現の手法もバラエティに富む。ほぼ展示が終わって、会場の外に出たのかと思ったところで出現するのが、ダダカンが暮らす住宅をかたどった大きなインスタレーションだ。ここに彼が行なったハプニングやメールアートの記録のほか、さまざまな書簡や知人の作品、コラージュのための切り抜き、関連する映像などをぎゅうぎゅうに詰め込む。もともと本人が記録魔なのだが、これらの膨大な資料を整理したのが、細谷修平、三上満良、関本欣哉、中西レモンをメンバーとするダダカン連である。1920年生まれだから、もう100年を生きており、ほとんど全身美術史とでもいうべき展示の圧倒的な密度ゆえに、それまでの内容を忘れてしまうほどだ。今後、ダダカンの資料をどう扱い、保存していくのかも気になる。ともあれ、最後に一人の生き様でもっていかれる展覧会だった。

菊池聡太朗 作品展示風景

是恒さくら 作品展示風景

小森はるか+瀬尾夏美 作品展示風景

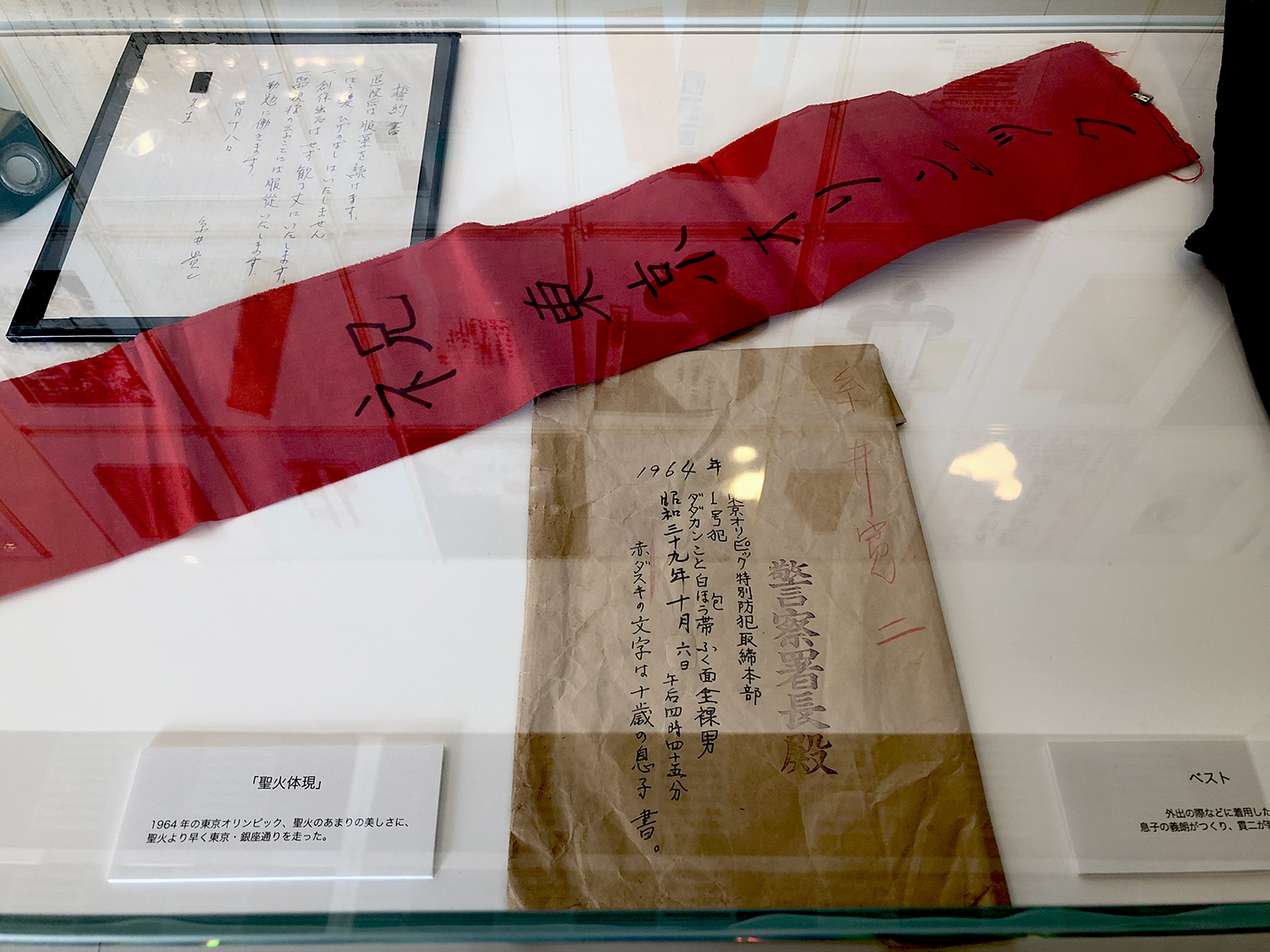

ダダカン 作品展示風景

ダダカン 作品展示風景

2021/11/17(水)(五十嵐太郎)

尾黒久美「HESTER」

会期:2021/10/20~2021/11/20

POETIC SCAPE[東京都]

尾黒久美は1995年に渡英して写真を学び、99年からはベルギーに在住して写真家としての活動を続けている。どちらかといえば寡作で、日本での個展も9年半ぶりということだが、着実に自分の世界観を投影した作品を制作し続けている作家といえる。

尾黒の作品の多くには、少女たちが登場してくる。だが、顔をはっきり見せることを注意深く避けているためもあって、彼女たちは人間というよりは人形めいた趣で写っている。尾黒自身も「生身の人間を使って人形遊びをしているようなもの」と表現しているようだ。だが、この「人形遊び」には、単なる絵空事ではないリアリティがある。投げ出された手足、長く伸びた、それだけが別の生きもののような髪の毛、時には不適切な着方をした衣装、断片的で儀式的ともいえるような身振り──それらが微妙な操作によって組み合わされるとき、謎めいた、どこかエロティックでもある雰囲気が生じてくる。演劇的な世界の表出には違いないが、それが最後まで全うされることなく宙吊りになっていることで、逆に観客の想像力を強く刺激するのだろう。

日本ではあまり見ないユニークな作風が、どのように展開していくのかが興味深い。尾黒の作品には、ベルギー(ヨーロッパ)の風土性が、色濃く反映しているようにも感じる。彼女が日本で制作したらどうなるのだろうか。そんなことも考えてしまった。

2021/11/17(水)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)