artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

房総里山芸術祭 いちはらアート×ミックス2020+

会期:2021/11/19~2021/12/26

市原市内各所[千葉県]

2014年に始まった芸術祭も今回で3回目。本来は2020年春に開かれる予定だったのが、コロナ禍で1年延期。さらに半年ずれ込んで、ようやく秋も深まってからの開催となった(タイトル末尾の「2020+」はその意味だ)。そのため作品は1年以上も前に完成したものもあれば、この間にヴァージョンアップさせたものもあるという。作品は南北に細長い市原市の海に近い都市部から過疎化する山間部まで、主に小湊鉄道沿いに広く点在するので、車を運転しないぼくはツアーに乗るしかない。今回は出品作家の冨安由真さんが同行するバスツアーに参加した。

朝9時に五井駅に集合。まずは小湊鉄道の五井機関区に散らばる作品を見る。車両内部にウクライナの映像を流したり(ザンナ・カダイロバ)、台車から蒸気機関車まで並べて人類の進化に見立てたり(アレクサンドル・ポノマリョフ)、プラットホームに列車の出発に合わせて自動演奏するピアノを吊るしたり(アデル・アブデスメッド)、鉄道駅ならではのインスタレーションが目を引く。五井から馬立まで小湊鉄道の7駅に、月と宇宙を主題とする作品を展示したのはレオニート・チシコフ(名前から察せられるとおり、なぜか旧ソ連出身作家が多い)。特に愉快なのは、上総村上駅のベンチにひとりポツンと座る宇宙服の飛行士人形だ。寂れた無人駅に迷い込んだ飛行士の背中に、宇宙空間にいるのとは別のぼっち感が漂う。

レオニード・チシコフ《7つの月を探す旅 第二の駅 村上氏の最後の飛行 あるいは月行きの列車を待ちながら》

愉快といえば、《上総久保駅ホテル》にも触れなければならない。作者は西野達、と聞けば想像がつくだろう。無人駅の駅舎にダブルベッドルームを併設し、公衆便所をトイレとシャワールームに改装したもので、窓からホームと田園風景が丸見えという絶妙のロケーション。これなら電車が到着してから部屋を出ても乗り遅れることはなさそうだ。芸術祭を機に無人駅のトイレも一新されたわけで、小湊鉄道にとっても近隣住民にとっても歓迎すべきプロジェクトだろう。でも会期が終わったらどうするんだい?

西野達《上総久保駅ホテル》

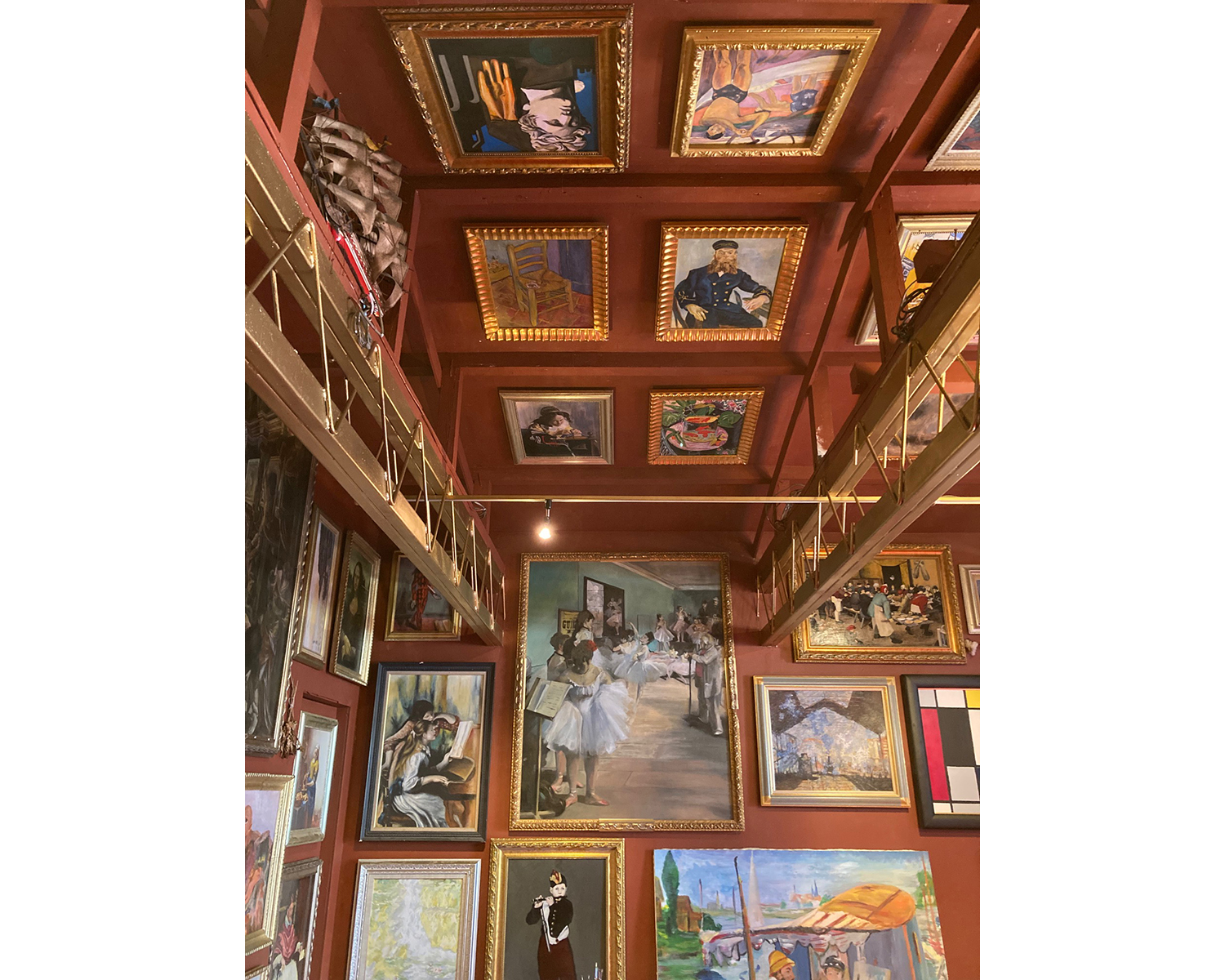

駅から離れた商店街や学校跡にも数点ずつ作品が展示されている。なかでも牛久商店街の空き店舗を使った中﨑透、豊福亮、マー・リャンの各インスタレーションが秀逸。中﨑は洋品店の2、3階に店にあったハンガーラックや空き箱、マネキン、色とりどりのネオンなどを組み合わせて迷路のように設えた。豊福は空き店舗の壁や天井に名画の模写を50点以上びっしり展示。これらはすべて、エルンスト・ゴンブリッチの名著『美術の物語』(1950)に図版が掲載されている絵画だそうだ。マーは、租界時代の上海あたりにあったようなケバい舞台を備えた写真館をオープン。衣装やカツラも用意されて、だれでも自由に扮装して撮影してもらえる。

豊福亮《牛久名画座》

だいぶ南下した月崎の里では、アイシャ・エルクメンの作品がおもしろい。空き家になった邸宅の庭に、洋酒や動物の剥製、額縁絵画など家にあったものを類別してそれぞれ柵に納めたのだ。これを見れば成金趣味であることが一目瞭然。それにしてもこの家の住人はどうしちゃったんだろう? さらに山奥の月出の森でも、田中奈緒子が年季の入った空き家を丸ごと作品化している。壁や床を取り払い、残された家具や建材を使ったインスタレーションは見事だ。ここまで見てきて、廃屋や空き店舗を使った作品が多いことに気づく。ていうか、そうした作品に優れたものが多いように感じた。ぼくがこの芸術祭を見るのは第1回に続いて2度目だが、初回より越後妻有の「大地の芸術祭」に傾向が近づいているような気がする。過疎化する里山で地域資源を有効活用し、限られた予算のなかで芸術祭を成立させようとすれば、どうしても傾向が似通ってしまうのは仕方がないのか。むしろそのなかで地域ごとの違いが浮き彫りになれば、逆にそれぞれの芸術祭の多様性が保証されるのかもしれないが。

アイシャ・エルクメン《Inventory》

さらに山を越えた旧平三小学校では、10人ほどがそれぞれ教室を使って作品を展示。ここで冨安由真は、相互に共鳴し合うインスタレーションを2カ所に展開している。ひとつは階段の空間を使ったもので、踊り場をカーテンで仕切って2点の階段の絵を壁に掛け、その上の踊り場に机と椅子を設置。机の上には屋上につながるハシゴが壁に取り付けられていて、見上げると天井部分に鏡がはめ込まれ、ハシゴが天まで延びているように見える。こちらは「上昇」がテーマで、題して《ヤコブの梯子(終わらない夢)》。もうひとつは、校舎の反対側にある給食を運ぶための配膳室を使った作品。鳥の剥製が並んだ配膳室の奥のエレベーターの前には、タロットカードが載った机と椅子があり、エレベーター内を見るとその縮小模型が置かれている。また別の階の床にはエレベーターが下降する映像を映し出している。こちらは「下降」がテーマで、題して《塔(エメラルド・シティに落ちる)》。同行させてもらったから言うのではないが、超然としたテーマ設定といい、そのテーマに合った場所の選び方・使い方といい、手抜きなしの作品の完成度といい、群を抜いている。これは会期後もぜひ残しておいてもらいたい作品だ。

冨安由真《ヤコブの梯子(終わらない夢)》

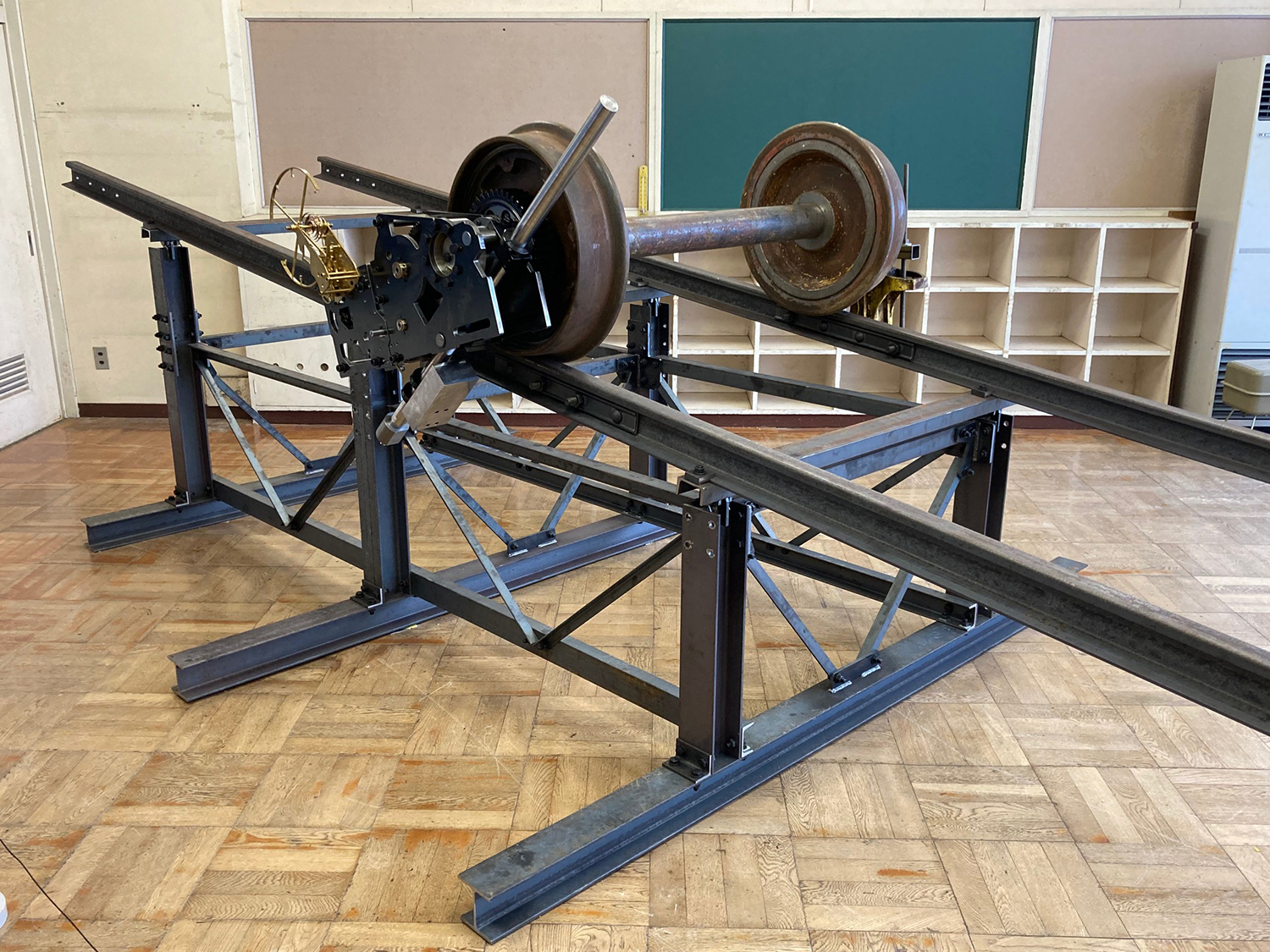

最後にもうひとり、同じ会場の秋廣誠による《時間鉄道》にも触れておきたい。秋廣は教室に鉄道レールを傾けて設置し、その上に車輪を載せた。しばらく見ていてもなにも起こらないが、解説を読むと、会期の1カ月ちょっとかけてほんの少しずつ(1日数センチ?)車輪が降下していくそうだ。これのなにがすごいかって、ほかの作家が市原の地域性や空き家を活用しつつ、過疎化やコロナ問題を考えて制作しているのを横目に、ひとり秋廣は数百キロもの鉄の固まりをわざわざ山奥の教室まで運び込み、1カ月かけて車輪を動かすことに賭けていること。その無意味な徒労感が、この作品の持つシジフォス的ともいうべき性格と共振するのだ。一見、市原とは縁もゆかりもなさそうなこういう作品があることも、芸術祭を豊かにする要因だと思う。

秋廣誠《時間鉄道》

2021/12/18(土)(村田真)

和歌山の近現代美術の精華 第2部 島村逢紅と日本の近代写真

会期:2021/10/23~2021/12/19

和歌山県立近代美術館[和歌山県]

このところ、各地の美術館で、日本写真史を再構築する企画展が相次いでいる。和歌山県立近代美術館で開催された「和歌山の近現代美術の精華 第2部 島村逢紅と日本の近代写真」もそのひとつである。

今回スポットが当たったのは、和歌山市で清酒醸造業を営みながら、1910〜40年代にアマチュア写真家として広く活動した島村

展覧会を見て驚いたのは、島村逢紅が残した写真のクオリティの高さである。写真家としてのキャリアの初期に、萩原守衛や保田龍門の彫刻作品を撮影した習作から、風景、人物、静物まで作風の幅はかなり広い。また。ソフトフォーカスの「芸術写真」から、シャープなピント、抽象的な画面構成の「新興写真」風の作品、さらには広告写真への取り組みまで、技術的にも、スタイルにおいても、日本の写真表現の潮流をしっかりと受け止めて制作していたことがうかがえる。とはいえ単純に流行を追うだけではなく、独自のものの見方を品格のある画面にまとめ上げる力量が、並々ならぬものであったことが伝わってきた。「地方作家」のレベルを突き抜けた、同時代を代表する写真家のひとりといってよいだろう。

島村逢紅が残した膨大な写真・資料の調査・研究は、まだ緒についたばかりだ。本展を契機として、代表作を網羅した写真集の刊行を望みたい。

2021/12/18(土)(飯沢耕太郎)

山陽の磯崎建築をめぐる

[岡山、山口]

仙台を早朝6時台に出発し、新幹線を乗り継ぎ、11時台に岡山駅、そこからレンタカーを使い(途中で久しぶりに磯崎新の《岡山西警察署》(1997)に立ち寄ったが)、13時過ぎに奈義町現代美術館に到着した。企画展「花房紗也香展─窓枠を超えて─」のカタログに論考「どこまでが外部で、どこまでが内部か」を寄稿したこともあり、2年連続での同館の訪問となった。これまでに見た作品も勢揃いしつつ、子どもたちとのワークショップの作品も加わり、絵画によって白い展示空間にさまざまな「窓」をあけていた。展覧会にあわせ、彼女が企画した国際アートイベント「Nagi Contemporary Arts Project」はすでに終了していたが、山陰と山陽をまたぐYin-Yang (イェンヤン)Art Projectや(実際、奈義町は岡山よりも鳥取から行く方が近い)、今年、革細工作家が新設したギャラリースペースのStudio Moimを案内してもらう。またGallery FIXAの横には宿泊棟も開設したほか、今後はMOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIOによるこども園や、畝森泰行の中学校も建設されるらしい。人口5,500人台の奈義町において、いろいろな動きが起きている。

岡山西警察署

花房紗也香展 展示風景

翌日は 秋芳洞で建築にはつくれない凄まじい自然の地下空間を体験してから、 《秋吉台国際芸術村》(1998)の磯崎建築群をまわった。力作である。ピアノの発表会が終わるのを待ってから見学した、ルイジ・ノーノ作曲の「プロメテオ」に対応する特殊な群島型のホールは、やはりほかに類例がない空間である。その造形は秋芳洞も想起させるが、ここで「プロメテオ」を聴いてみたい。

現在、芸術監督が不在であるため、本来のスペックを生かした実験的な取り組みはあまりされていないようだが、ポテンシャルをもつ施設だ。例えば、高山明に依頼したら、独特の空間を生かした興味深い作品ができるのではないか。本館棟の背後にあって、おそらくアンドレア・パラディオのテアトロ・オリンピコを意識した野外劇場も、草が生え、長く未使用になっている。展示ギャラリーでは、ポストカードのコンテストを開催中だった。とんでもなく天井が高いレストランは、ウェディング業者が運営に入り、一連の施設が結婚式などで活用されている。宿泊棟では、実際に一泊することで、付設された中山邸(再現バージョン)をラウンジとして利用することもでき、これは大変に良かった。3,000円台という良心的な値段であり、テレワークにも使えそうだが、星野リゾートあたりがリニューアルをして、食事付きのプランを設定すれば、高価格のデザインホテルに変えられるのではないか。

秋芳洞

秋吉台国際芸術村ホール

秋吉台国際芸術村野外劇場

左は宿泊棟 中央が中山邸 右がレストラン

秋吉台国際芸術村宿泊棟

中山邸のサロンから秋吉台国際芸術村本館を望む

関連記事

「プロメテオ ──聴く悲劇(トラジェディア・デル・アスコルト)」日本初演|阿部一直:アートトピックス(1998年11月16日号)

2021/12/18(土)(五十嵐太郎)

冨安由真 個展:The Doom

会期:2021/12/17~2022/01/23

アートフロントギャラリー[東京都]

アートフロントギャラリーは通りに面したグラスウォール(ガラス張りの壁)が特徴だが、冨安はこのグラスウォールを巧みに作品に採り込んでいる。それについて触れる前に、まずは横にあるエントランスからギャラリーに入っていこう。すると、正面に壁が立ちはだかり、ドアがついている。ドアを開けるともうひとつ部屋があり、中央にテーブルと椅子が置かれている。これだけなら入れ子状の部屋というだけの話だが、異様なのは、青白色に塗られた等身大の馬の模型の前脚がテーブルを貫通していること。つまりこの馬は実体のない幽霊のような存在、という設定なのだ。冨安によれば、馬は黙示録の死を象徴する「蒼ざめた馬」で、彼女が幼少期に見た夢の情景に基づいているという。

感心したのは、この異様な光景を、グラスウォールを通して外から丸見えにしたこと。ふだんはガラス越しに絵や立体作品が見えるのでギャラリーとわかるが、今回はまるでエルメスのショーウィンドーかなにかと勘違いしかねず(エルメスは馬がロゴマークに使われている)、なにごとかと足を止めてのぞき込む人も多い。この特徴的なグラスウォールをこんな風に活用したアーティストがいただろうか。

仕掛けはまだある。ドアから部屋に入ると、片側の床が上がり、天井が下がっていることに気づく。つまり部屋の奥をすぼませ、遠近感を歪ませているのだ。これは部屋に入ったときに強く感じるが、ガラス越しに外から眺めるとあまり不自然に感じることなく、実際より空間が広いように錯覚してしまうのだ。この空間の変容がまた、蒼ざめた馬のいる光景をいっそう非現実的なものにしている。ちなみに、部屋の奥をすぼませた結果、ギャラリーの奥に空間ができ、そこにも蒼ざめた馬をモチーフにした立体や映像を展示している。それらがなにを意味しているのかよくわからないが、彼女いわく「よくわからないものの中にこそ、大事なことが潜んでいる」。よくわからないまま安心して会場を後にした。

2021/12/17(金)(村田真)

新納翔「PETALOPOLIS」

会期:2021/12/09~2021/12/26

コミュニケーションギャラリーふげん社[東京都]

新納翔の新作は、都市写真のあり方を再考しつつ、新たな方向性を見出そうとする意欲作だった。撮影対象は現在の東京の風景なのだが、それを仮想都市「PETALOPOLIS(ペタロポリス)」に見立てて再構築している。縦位置の写真の画面の一部を加工して、色味、彩度、質感に配慮しながら、「未来の都市風景の断片」として提示していた。

このようなバーチャルな都市空間を画像化するとき、ともすればグラフィック的な処理に走りすぎて、写真的な見え方が失われてしまうことがよくある。本シリーズでも、看板の字を消すような操作も施しているが、それらを最小限に留め、都市風景としてのリアリティを余り損なわないようにしている。なお、「PETALOPOLIS」の「PETA」とは、国際単位系で1兆の1000倍をあらわす接頭辞である。「MEGALOPOLIS」や「GIGALOPOLIS」という言葉ではもはや追いつかないところまで、現代都市が爆発的に膨張しつつあるのではないかという新納の見立てにも説得力があった。

ちょうど、キヤノンギャラリーSで展示中の土田ヒロミの「ウロボロスのゆくえ」を見たばかりだったので、両作品を比較してみたくなった。土田が撮影したのは30年前の表層化、記号化しつつある東京とその周辺の都市風景であり、新納の「PETALOPOLIS」は逆に30年後の未来を予測したものだ。その両者が交錯したところに、もしかすると2021年現在の東京が姿を現わすのかもしれない。土田や新納だけでなく、複数の写真家たちの作品をつなぎ合わせてみることで、現時点における「東京写真」の全体像が見えてくるのではないかとも思った。

2021/12/17(金)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)