artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

松江泰治「マキエタCC」

会期:2021/11/09~2022/01/23

東京都写真美術館2階展示室[東京都]

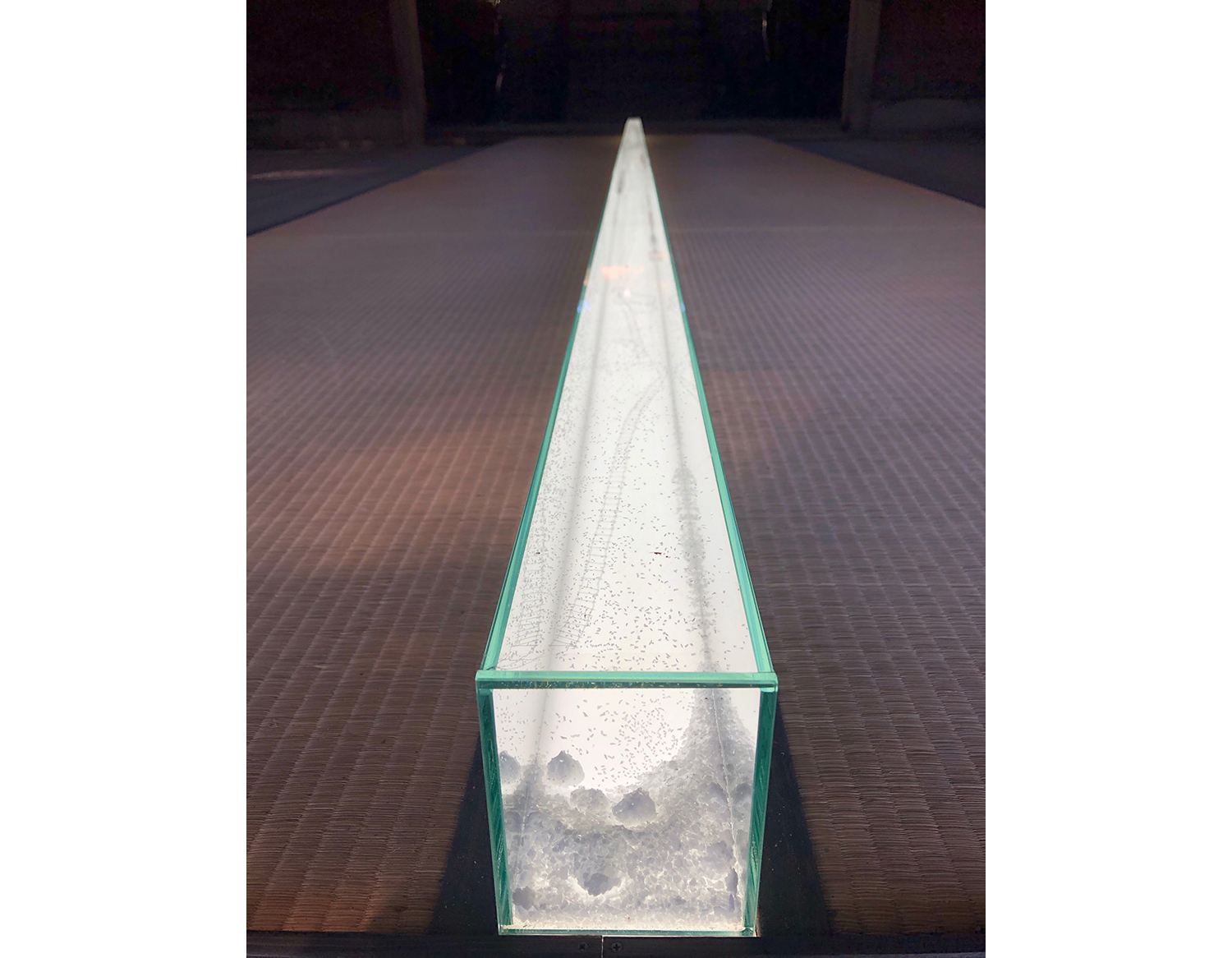

松江泰治の展覧会を見て、ひさしぶりに視覚的興奮を満喫した。今回は映像作品も数点あるが、「CC」と「マキエタ」の2シリーズに絞って展示している。2001年から制作されている「CC」は、空港などに表示されている「シティー・コード」(たとえば東京ならTYO)をタイトルにしたシリーズで、さまざまな都市風景を俯瞰的に撮影している。一方、2007年に制作が開始された「マキエタ」(ポーランド語で模型の意味)にも「シティー・コード」が付されているが、こちらは都市や自然の景観を模したジオラマのような展示物を撮影した写真群である。

興味深いのは、撮影の時点でも、展示においても、松江がそれらを区別しようとしていないことで、その結果、観客はどちらが本物でどちらが模型なのか判断がつかない境目に立つことになる。むろん、仔細にその細部に目を凝らせば、天然なのか模造品なのかは明らかなのだが、やや離れて作品を見れば、その差異は曖昧になってしまう。それを可能としているのは、それらがどちらも写真という装置を介して平面化されているためだろう。つまり、今回松江がめざしたのは、フラットネスとパンフォーカスという写真特有のものの見え方を、極限まで突き詰めることだったのではないだろうか。そのもくろみは見事に成功していて、写真の画面における画像の等価性という、これまでも多くの写真家たちの目標になっていた視覚的な指標が、これ以上ないほど純粋な形で表われてきていた。

むろん、松江はこれから先もたゆみない写真的視覚の探究を続けていくはずだが、まさに「ミッドキャリア」の展示として、彼にとっても一つの区切りとなる展覧会になったのではないかと思う。観察していると、観客の会場滞留時間が相当に長い。個々の作品に、画面の細部まで見尽くさずにはおれなくなるような力が備わっているためだろう。

2021/11/17(水)(飯沢耕太郎)

北アルプス国際芸術祭 2020-2021(アート会期)

会期:2021/10/02~2021/11/21

長野県大町市各所[長野県]

現地コーディネイターをつとめる佐藤壮生の案内によって、北アルプス国際芸術祭を初めてまわる機会を得た。2017年の第1回に続く、第2回となるものだが、本来であれば、昨年の5月にスタートする予定が、1年以上遅れて、ようやく開催することになった。おかげで紅葉に彩られた美しい山々を目撃することができたが、さらに遠くには雪山、手前には湖も見える。里山をめぐる「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」とは、だいぶ違う印象的な風景が展開していた。ビジュアル・ディレクターの皆川明が、「水、木、土、空」をイメージしたロゴ・マークにしたこともうなずけよう。起点となる大町市の市街地エリアは、徒歩でいくつかの作品を鑑賞できる。例えば、宮永愛子による神社でのインスタレーション、旧高校における原倫太郎+原遊の水のからくり、蔵に展示された本郷毅史による稲の写真、淺井が商店街の路上に描いた絵、ジミー・リャオの本プロジェクト、空き家における蠣崎誓の植物絨毯などだ。布施知子ほか、地元で暮らすアーティストも含んでいる。いわゆるまちなか展開であり、ここは半日もあれば、十分だろう。

宮永愛子《風の架かるところ》

蠣崎誓《種の旅》

さて、本領を発揮するのは、前述した壮大な風景を眺めながら移動する湖やダムのエリアだろう。前から一度見たかった持田敦子の作品は、2つの家が衝突するディコンストラクティビズムのような状態だった。あまりに壮大なスケールに感心させられたのは、七倉ダムにおいて風の流れを可視化した磯部行久のランド・アートである。作品を訪れることで必然的に、ロックフィルダムも見ることになるが、改めてすごく人工的な構築物だと再認識した。またとんでもない巨石から霧を噴霧するトム・ミュラーの作品も忘れがたい。普段は観光地ではない場所らしいが、アートを通じて、自然の造形が発見されている。ほかにマーリア・ヴィルッカラの湖伝説にもとづくインスタレーション、平田五郎の水盤、目による台中国家歌劇院的なうねる空間、ヨウ・ウェンフーの田園アート、旧酒の博物館における松本秋則のモビール群など、個性的な作品が目白押しだった。やはり、水にまつわる作品が多いことが、北アルプス国際芸術祭の特徴だろう。なお、全体の作品数はそこまで多くないので、頑張れば、二日でコンプリート可能な規模なのも嬉しい(瀬戸内や越後では困難である)。

持田敦子《衝突(あるいは裂け目)》

磯部行久《不確かな風向》

トム・ミュラー《源泉〈岩、川、起源、水、全長、緊張、間》

目 Mè《信濃大町実景舎》

杉原信幸

公式サイト: https://shinano-omachi.jp/

2021/11/15(月)(五十嵐太郎)

ALLNIGHT HAPS 2021「彼は誰の街に立つ」#3 村上慧《広告収入を消化する》

会期:2021/11/13~2021/12/18

東山 アーティスツ・プレイスメント・サービス(HAPS)[京都府]

制度と共謀しつつ、その間隙を突いていかにクリティカルな制度批判を打ち出せるか。

「広告収入を消化する」と題された村上慧の個展は、肉体を資本とする賃金労働と広告装置が支える消費資本主義のシステムを、自らの身体を文字通り駆使して鋭く照射する。

本展は、夜間に路上からガラス越しに鑑賞する展覧会シリーズ「ALLNIGHT HAPS」の一環。スクリーンに映る村上の裸の上半身が「広告ウィンドウ」となり、もうひとつの映像が入れ子状に投影される。「提供」の2文字とともに、HAPS、京都のギャラリーショップや書店、アーティストの明和電機のロゴが表示。事業の紹介、通販サイトの宣伝、テレビショッピングのノリでグッズ販売を行なう広告映像が流れる。

[撮影:前端紗季]

[撮影:前端紗季]

生ける「広告ウィンドウ」となった村上は、同時に、協賛スポンサーから支払われた「広告収入」でデリバリー注文したフードやドリンクを次々と口に運んでいく。消費価値を作り出す広告を、食料に交換して文字通り「消費・消化」する転倒の操作であり、自身の身体を広告媒体にして報酬を得る行為は、労働と資本の本質的関係をシンプルかつ鮮やかに可視化する。私たちは、自らの肉体を資本とする賃金労働に従事し、報酬として得た金銭で生命維持、すなわち資本としての身体を維持し続けているからだ。そして広告産業とは、消費資本主義を駆動させ続ける動力源にほかならない。

村上は、自作した発泡スチロール製の「家」を背負って国内外を歩いて旅するプロジェクト「移住を生活する」においても、都市の路上に身体を開きながら、不動産(家)の所有の観念、定住/移住や公/私の境界線をめぐり、既存の社会経済の構造や管理社会の間隙をユーモラスかつ鋭く問い直してきた。CMのスポンサーがギャラリーやアーティストである本展では、アートと商品経済の皮肉な関係も露呈されている。

[撮影:前端紗季]

関連記事

個と公の狭間での実践と、終わらない問い──展示と本を通して見せる「村上慧 移住を生活する」|野中祐美子:キュレーターズノート(2021年06月15日号)

アーティストたちの客観性──高松コンテンポラリーアート・アニュアル vol.08/社会を解剖する|橘美貴:キュレーターズノート(2019年10月15日号)

2021/11/14(日)(高嶋慈)

第15回shiseido art egg 菅実花展「仮想の嘘か|かそうのうそか」

会期:2021/10/19~2021/11/14

資生堂ギャラリー[東京都]

新進アーティストを支援するプログラム「shiseido art egg」のひとつ。菅実花は写真や人形、鏡など広い意味での複製メディアを使って「人間とはなにか」を追求するアーティスト。とりわけラブドールの最新技術を用いた本人そっくりの人形とのセッションが知られている。今回も、人形とともに自撮りしたセルフポートレイトをはじめ、スタジオの再現、映像、フレネルレンズによるインスタレーションなどを展示。

とりわけ興味深いのが、本人と人形を一緒に撮ったセルフポートレイトのシリーズだ。菅自身が人形を描いているところを撮った写真や、菅が人形の写真を撮るところを撮影した写真もある。もともとこの人形は彼女の頭部を型取りしたものだから、それ自体が菅のセルフポートレイト(自刻像)といえるかもしれない。だとしたら、それを絵に描いたり写真に撮ったりしたものもセルフポートレイトといえるだろうか? なんとなく違うような気がするが、でも自画像を制作するときに鏡ではなく自撮り写真を見て描く人もいるから、自刻像を描いてもセルフポートレイトになるはず。さらにこれらの作品はそうした場面を撮った写真なので、「彼女たち」のセルフポートレイトであると同時に、セルフポートレイトのセルフポートレートでもあるだろう。しかも写真の背景には鏡が配置され、セルフポートレイトを増殖させている……あーややこしい! まるで「セルフポートレイトの国のアリス」ではないか。

2021/11/11(木)(村田真)

写真新世紀 2021

会期:2021/10/16~2021/11/14

東京都写真美術館地下1階展示室[東京都]

キヤノン主催で、1992年から開催されてきた「写真新世紀」展(公募のスタートは1991年)は、本年度で終了することになった。立ち上げの第1回展から2009年まで審査員としてかかわってきた筆者にとっては、感慨深いものがある。本年度の審査員はライアン・マッギンレー(写真家)、オノデラユキ(写真家)、清水穰(写真評論家)、グエン・リー(シンガポール国際写真祭 アーティスティック・ディレクター)、椹木野衣(美術評論家)、安村崇(写真家)、横田大輔(写真家)の7名、優秀賞を受賞したのは賀来庭辰「THE LAKE」(椹木野衣選)、千賀健史「OS」(オノデラユキ選)、テンビンコシ・ラチュワヨ「Slaghuis Ⅱ」(清水穰選)、中野泰輔「やさしい沼」(ライアン・マッギンレー選)、光岡幸一「もしもといつも」(横田大輔選)、ロバート・ザオ・レンフイ「Watching A Tree Disappear」(グエン・リー選)、宛超凡「河はすべて知っている――荒川」(安村崇選)だった。

結果的には、11月12日の公開審査会で賀来庭辰の「THE LAKE」がグランプリに選出された。だが、他の作品との差はあまり感じられず、どの作品が選ばれたとしても、胸のすくような成果になるとは思えなかった。優秀賞受賞作は、それぞれきちんと自分のやりたいことを成し遂げ、写真作品(賀来、レンフイは動画による映像作品だが)としてのレベルを保っている。だが、同館の3階展示室で開催されていた「記憶は地に沁み、風を越え」と同様に、表現上の冒険や実験意欲よりも「個人的な体験を基点として、他者との関係のあり方を丁寧に模索し、写真作品として再構築していこうとする方向性」が強まってきているように感じる。中野や光岡のように、画像をかなり改変している作家もいるのだが、それも予測の範囲におさまっているのだ。1990年代以来、デジタル化、アート化の時代の最前線を駆け抜けてきた「写真新世紀」展が、「地に足をつけた」ものになってきているのはやや寂しい気もする。だが逆にいえば、写真家、アーティストたちの表現意欲を受け止める器として機能してきた同展が、その役目を果たせなくなってきたことが、終了という判断に結びついたということではないだろうか。

公式サイト:https://global.canon/ja/newcosmos/

2021/11/07(日)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)