artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

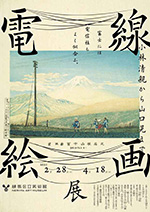

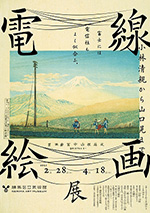

電線絵画展─小林清親から山口晃まで─

会期:2021/02/28~2021/04/18

練馬区立美術館[東京都]

「電線絵画」とはなんと刺激的なタイトルか。聞いた瞬間から見に行きたくなった。電線という近代的なテクノロジーとアナログな美術とのミスマッチな組み合わせがまず目を引く。しかも「電線絵画」には「日本独特の」というニュアンスが入るうえ、近年都心ではほとんど見かけなくなったことからレトロな響きも感じられる。もう見る前からタイトルだけで勝ったも同然の企画展。

最初の作品は、黒船来航の翌年1854年に描かれた《ペリー献上電信機実験当時の写生画》。題名どおり、ペリーが2度目に来日したとき横浜で電線を張って実験した光景を、警固に当たった松代藩士の樋畑翁輔が密かにスケッチしたものだという。おそらく関内だろう、沖に黒船が停泊し、手前に電柱と電線が見える。その次は20年の年月を経て電線が実用化されてから、小林清親が描いた《東京五大橋之一 両国真景》や《常盤橋内紙幣寮之図》など一連の東京風景となる。清親の浮世絵は何度も目にしたはずだが、近代的な橋や洋風建築、それとは裏腹のチョンマゲ姿の大衆ばかりに気をとられて電線が目に入らなかったなあ。新橋―横浜間を走る蒸気機関車を描いた《高輪牛町朧月景》では、線路に並行して電線が張られているため、まるで「電車」を予言しているかのようだ。また、落合芳幾の《東京日日新聞 第百十一号》は相撲の興行先で火事に遭い、2人の力士が命がけで電柱を守った話を描いた錦絵だが、画面中央にドーンと屹立する電柱がまるでペニスに見えてならない。

電線は西洋から輸入された近代の産物だから、浮世絵より洋画にたくさん登場するだろうと思ったら、そうでもなさそうだ。明治期のものでは五姓田義松の《横浜亀ノ橋通》、高橋由一の《山形市街図》など数えるほどしか展示されていない。浮世絵が卑近な時事ネタを扱うことで維新後も生き残ったのに対し、洋画は西洋の古典絵画のごとく普遍的な美を求めようとしたから、電線は省かれたのかもしれない。たとえば、有名な岸田劉生の《道路と土手と塀(切通之写生)》には電線も電柱も描かれていないが、画面下を横切る2本の黒い線が電柱の影であることは、別の角度から描いた同じ場所の絵からわかる(本展には後者のみ出品)。もちろん前者が重文に指定されたのは電柱が描かれていなかったから、というわけではないだろうけど、電線や電柱が描かれていたらずいぶん違った印象になったはず。

いずれにせよ、電線は普遍的な美からは「邪魔」な「うるさい」存在とみなされたことは確かだろう。でも逆に、日本の猥雑な都市風景をリアルに描こうとすれば、電線は必要不可欠なモチーフとなる。山脇信徳、小絲源太郎、佐伯祐三らの電線を画面に入れた油絵には、パリでもロンドンでもない東京ならではの雑駁な空気感が漂っている。そして戦後になると、まさに「電線絵画」としかいいようのない朝井閑右衛門の「電線風景」シリーズに行き着く。アトリエの窓から見える鉄道架線や電線の交錯する風景を描いたもので、まるで電線上を流れる電流を視覚化したような不気味な光景になっている。現代では、昭和レトロな漫画『趣都』の「電柱でござる!」の巻を出品した山口晃にトドメを刺すが、その山口は電線や電柱は風景の「邪魔物」ではなく、むしろ電線・電柱なくして日本の風景は成立しないとまでいうのだ。電線だけで近代日本の風景画史を綴った好企画。

2021/03/05(金)(村田真)

電線絵画展 ─小林清親から山口晃まで

会期:2021/02/28~2021/04/18

練馬区立美術館[東京都]

小池都知事は2016年の都知事選のときから「無電柱化」を公約のひとつに掲げてきたが、まだほとんど進んでいないのが現状だ。なぜ、この政策が注目されているのか。それはほかの先進国と比べ、日本には至るところに無尽蔵の電柱と電線があるからだ。外国人が日本にやって来て驚くことのひとつだという。確かに美観に欠けるし、防災上でも危険がある。しかし本展を観て思い直した。もしかして日本人は電柱と電線が好きなのでは、と。

本展は電柱と電線の歴史を振り返り、その時代ごとに描かれた絵画を紹介する、ちょっとマニアックでユニークな展覧会だった。そもそも日本に電柱と電線が登場したのはいつなのか。それは嘉永7(1854)年、ペリーがもたらした電信機の実験が横浜で行なわれたことが始まりだという。絵に長けた松代藩藩士によるその際のスケッチが残っており、これが日本最古の電信柱と電線の絵画である。いや、すごい。その後、明治2年から電信柱と電線の敷設工事が本格的に始まり、明治半ばには電力柱の設置とともに電化が広まっていった。つまり、当時、電柱と電線は文明開化の象徴だったのだ。だから浮世絵師も洋画家も版画家も、それらを誇らしげに描いた。その高揚感は次第になくなるが、今度は日常風景として電柱と電線が絵画のなかに取り込まれていく。

小林清親《従箱根山中冨嶽眺望》 明治13(1880) 大判錦絵 千葉市美術館蔵

小林清親《従箱根山中冨嶽眺望》 明治13(1880) 大判錦絵 千葉市美術館蔵

朝井閑右衛門《電線風景》 昭和25(1950)頃 油彩、キャンバス 横須賀美術館蔵

朝井閑右衛門《電線風景》 昭和25(1950)頃 油彩、キャンバス 横須賀美術館蔵

正直、どの絵画も電柱や電線の構図が見事なのには驚いた。例えば小林清親の《従箱根山中冨嶽眺望》は、晴れ渡る空の向こうに富士山がそびえる美しい風景にもかかわらず、電柱と電線が左脇に堂々と描かれている。それらは決してノイズにはならず、むしろ富士山と調和しているのだ。こうした風景と調和した電柱や電線がいくつもの絵画で見られた。「ミスター電線風景」の異名を持つ朝井閑右衛門に至っては、電線を主役にした力強い絵画を何点も残している。ここまで来ると、電線への並々ならぬ愛を感じざるをえない。また山口晃をはじめ、幾人かの現代美術家も電柱や電線を題材にした作品に挑んでいる。やはり日本人は電柱と電線がどこか好きなのだ。それはもはや理屈ではなく、慣れ親しんだ風景として頭のなかに刷り込まれており、一見ノイズに映る電柱や電線を咀嚼して、自らの作品へと昇華する力が日本人にはあるような気がした。本展を観てつくづくそう感じた。

山口晃《演説電柱》 平成24(2012) ペン、水彩、紙 個人蔵

山口晃《演説電柱》 平成24(2012) ペン、水彩、紙 個人蔵

©️YAMAGUCHI Akira, Courtesy of Mizuma Art Gallery

公式サイト:https://www.neribun.or.jp/event/detail_m.cgi?id=202012111607684505

2021/03/03(水)(杉江あこ)

第24回岡本太郎現代芸術賞(TARO賞)

会期:2021/02/20~2021/04/11

川崎市岡本太郎美術館[神奈川県]

数ある美術コンペのなかでも、もっとも異才を発掘する確率が高いのがこの太郎賞だろう。今年も強力な才能が発掘された。 岡本太郎賞に輝いた大西茅布だ。彼女は規定の5×5メートルの壁いっぱいに、ざっと数えて50点ほどの油絵をびっしりと並べ(100号以上の大作が7点もある)、それじゃ足りないとばかりに手前に大きなイーゼルを2本立て、10点以上を追加している。その量もさることながら、エル・グレコと横尾忠則を足して2で割ったような仰々しい色彩と筆致で、飢餓、環境汚染、人種問題などを告発しているのだ。そしていちばん驚いたのは、彼女が17歳の高校生ということ。まだ拙なさは残るものの、17歳にしてすでにマニエリスティックな自分のスタイルを確立しているのだ。近年の太郎賞は、規定のスペースを作品でいっぱいに埋め尽くすインスタレーションが受賞する傾向にあるが、今年は21世紀生まれの高校生がバトンを継承したってわけ。この先どう成長するか、どこで転ぶかわからないけれど、どっちにしろ楽しみな逸材だ。

今回はこの高校生の圧勝で、あとはいささか影が薄い。岡本敏子賞のモリソン小林はブース内にツタのような植物を根も含めて這わせ、一部を標本のようにケースに入れている。それぞれの根は壁や床を伝ってリゾーム状につながり、現代のネットワーク社会を象徴するかのようにも見える。特筆すべきは、これらの植物がすべて金属製であることだ。その意外性に一瞬たじろぐが、だからといって作品のインパクトが増すわけでもない。もう1人あげれば、特別賞の小野環。画集や百科事典を切り抜いて昭和風の公団住宅を組み立てたり、鎌倉の旧近代美術館を再現したり、ちっちゃな本や本棚をつくったりしている。ネットに押されて危機に瀕する紙メディアを切り貼りして、もはやノスタルジーさえ感じさせる建物や本に再編させているのだ。つくりが繊細なため、こういうハデさを競い合うようなコンペでは目立たないが、個展などでぜひじっくりと見てみたい作品ではある。

2021/03/02(火)(村田真)

関西の展覧会から異なる時代の卒業設計を考える

[奈良県、京都府]

関西において異なる時代の卒業設計を考える機会を得た。「帝国奈良博物館の誕生─設計図と工事録にみる建設の経緯─」展(奈良国立博物館)は、片山東熊の設計によって、1894年に竣工した日本の最初期のミュージアムをテーマとしている。設計や建設に関する詳細な過程を記した文書のほか、詳細図、実寸図面、大工に装飾のデザインを指示するためのドローイングなど、よく残っていたと感心する貴重な資料を公開したものだ。これらの資料から、古典主義や「博物館」というビルディング・タイプの日本導入の苦労がうかがえる。もっとも、現在の博物館に比べると、平面は驚くほど簡素だ。また安易に「~様式」の言葉を使い、説明を片付けない解説にも好感がもてる。

なお、片山の卒業論文と卒業設計《School of Art》(1879)も展示されていたが、前者の内容はいまいちだった(ジョサイア・コンドルも「英文はうまいが」と講評していた)。東京大学工学部の建築学科の第1期生であり、近代建築史の重要人物だからといって、卒業時の作品がすごいわけではない。なお、この展覧会はとてもよかったのだが、一点惜しいと思ったは、会場を出ると、すぐ近くに対象となる建築があるのだから、そちらへの見学をうながす解説付きのハンドアウトがなかったことだ。

片山東熊設計《帝国奈良博物館》(現在の奈良国立博物館なら仏像館)外観

《帝国奈良博物館》の側にある池と庭園

「帝国奈良博物館の誕生」展、展示パネルより

京都国立近代美術館に巡回した「分離派建築会100年」展は、展示品をぎゅうぎゅう詰めに並べるしかなかったパナソニック汐留美術館よりもかなり会場が広いおかげで、木村松本建築設計事務所の会場構成が効いている。そして目玉となる分離派のメンバーによる1920年の卒計展示も、十分な空間を確保されていた。明治時代の片山は、西洋の様式建築を吸収することが国家的な使命だったのに対し、大正時代の分離派は建築を芸術ととらえ、自己の表現をめざしている。卒業設計の図面を見るだけで、時代の変化がよくわかるだろう。ただし、分離派のメンバーも一枚岩ではない。それぞれの作品を比べると、石本喜久治は細部までデザインが巧く、山田守はすでに量塊の造形や組み合わせにおいて個性を発揮しているが、学者になった森田慶一の図面は未完成という印象を受ける。

「分離派建築会100年」展、展示風景

「分離派建築会100年」展、展示風景

そして令和の卒計である。京都のみやこめっせで開催された「Diploma x KYOTO’21」の2日目の講評会に審査員として参加し、関西圏の大学の卒計をまとめて見る機会を得た。コロナ禍で模型が十分に作れないのではと思っていたが、意外にみな頑張っていたのが、印象に残る。審査は、議論によって行なわれたが、総じて世界観の強度と独創性が勝負になった。いかにも優秀なよくできた作品ではなく、まさかこれが上位に残るとは思わなかった作品が、掘り下げると、予想外の力を発揮し、1位になるような展開は、発見的でおもしろい。それまでの価値観を更新するからだ。

ところで、学生が自主的に卒計イベントを企画し、外部のゲストを招き、講評会を行なうという文化は、昔から存在したわけではない。それこそ「Diploma x KYOTO」が嚆矢であり、1990年頃だった。したがって、片山や分離派の時代にはなかったものである。また以前は表現も図面が中心だった(現在は模型も重要)。ただ、分離派のメンバーが、すぐに百貨店で卒計を展示し、世に問うたことは画期的である。

「帝国奈良博物館の誕生─設計図と工事録にみる建設の経緯─」展

会期:2021/02/06〜2021/03/21

会場:奈良国立博物館

「分離派建築会100年」展

会期:2021/01/06〜2021/03/07

会場:京都国立近代美術館

「Diploma x KYOTO’21 京都建築学生之会 合同卒業設計展」

会期:2021/02/27〜2021/03/01

会場:京都市勧業館みやこめっせ

2021/02/27(土)(五十嵐太郎)

The power of things

KAMU Kanazawa[石川県]

昨年、コレクターの林堅太郎氏が金沢市内に開設した私設の現代美術館「KAMU Kanazawa」。会場は、金沢21世紀美術館近くの3階建ビルを改造した「KAMU Center」をはじめ、竪町の商店街の細長いスペースを利用した「KAMU Black Black」、片町の屋台村の店内を丸ごとアートスペースにした「KAMU L」、香林坊の商業ビルの屋上を使った「KAMU sky」の4カ所で、いずれも徒歩10分以内で行ける距離。「KAMU Center」でチケットを購入し、地図を見ながら4カ所を巡り歩く都市回遊型のミュージアムだ(この日は悪天候のため「KAMU sky」はお休み)。

「KAMU Center」は3フロアに分かれ、1階がレアンドロ・エルリッヒのインスタレーション、2階がステファニー・クエールの動物彫刻、3階が桑田拓郎の陶磁器の展示。圧巻はレアンドロのインスタレーション《INFINITE STAIRCASE》で、部屋に入ると中央が吹き抜けの階段室が横倒しになっている。吹き抜けをのぞき込むと、両サイドにしつらえた鏡によって階段が永遠に続いているように見える。垂直を水平に転倒させ、イメージを増殖させる二重の仕掛け。トリックアートといえばそれまでだが、よくできているので大人でも楽しめる。21世紀美術館の《スイミング・プール》ともども観光名所になりそうだ。

レアンドロ・エルリッヒ《INFINITE STAIRCASE》[筆者撮影]

商店街の一角に位置する「KAMU Black Black」は、間口は狭いが奥行きの長い町屋のスペースを丸ごと黒川良一の光と音のインスタレーションの場にしたもの。入ると暗闇のなか長辺方向にレーザー光が飛び交っているので引きがない。しかも2階吹き抜けで鏡も使われているうえ、名称どおり壁も黒いため、鑑賞するというより作品のなかに取り込まれる、あるいは吸い込まれるという印象だ。

黒川良一《Lithi》[筆者撮影]

飲み屋の内部を改装した「KAMU L」は、ドアを開けるとアッと驚く。壁から天井、テーブル、エアコンまですべて森山大道撮影の真っ赤な唇の写真で覆われているのだ。題して《Lip Bar》。1960年代のいわゆるサイケ調ってやつ。夜はこのまま営業するそうだが、悪酔しそうな気がしないでもない。

森山大道《Lip Bar》[筆者撮影]

大規模な美術館が展示しきれないコレクションを公開するために分館を設ける例はよくあるが、KAMUは初めから1カ所にコレクションを集約させるのではなく、分散型の美術館として構想されたようだ。会場を巡り歩くのは面倒だけど、商店街や飲み屋などそれぞれ特徴ある環境と空間でサイトスペシフィックな作品を鑑賞することができるし、街歩きが好きな人にとってはむしろ喜ばしいこと。街をアートで活性化させようという近年の芸術祭の美術館版といえるかもしれない。もっといえば、1つの空間に1作品だけをパーマネントに展示するというアイディアは、美術館という枠組みを突き崩す可能性を秘めている。規模の点では比ぶべくもないが、かつてニューヨーク市内のいくつかのビルのフロアを借りて、ウォルター・デ・マリアらのインスタレーションを常設展示していたディア芸術財団を思い出す。これはだれでもどこでもできる事業ではないけれど、できれば市街地の空きスペースにどんどん増殖していってほしい。

2021/02/26(金)(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)