artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

石川竜一「いのちのうちがわ」

会期:2021/03/20~2021/04/18

SAI[東京都]

このところ、あまりまとまった発表がなかった石川竜一の、満を持した新作展である。石川はここ5年余り、サバイバル登山家の服部文祥と行動をともにして、最小限の装備で山の中に入り、植物や動物を採取してはそれらを食べて歩き続けてきた。その過程で、生き物たちの「いのちのうちがわ」、つまりその血肉や内臓が異様な美しさを湛えていることに気がつき、撮影を開始する。今回、東京・渋谷のMIYASHITA PARKに新設されたギャラリー、SAIで開催された個展に出品された42点の作品は、そうやってできあがってきたものだ。

石川が展覧会に寄せたテキストに記しているように、鹿や鳥や蛇や蛙の臓器は「どんな機械よりも機能的で、その美しさは完璧」である。そのことを伝えるために、彼は写真家としての経験と技術を、ほぼ極限近くまで使い切っている。この種の写真のむずかしさは、オブジェとしての美しさを追求すれば、生命感や現実感が失われ、逆にリアルに撮影すれば、ただのグロテスクな異物に見えてしまうことだ。石川はその綱渡りを見事に乗り切っている。結果的に、このシリーズは「自然のうちがわに触れ、その圧倒的な力を思い知らされたとき、物事の区別は緩やかなグラデーションで繋がって、自分自身もその循環のなかにいるのだと感じる」という、撮影によって得た彼の認識を、充分に体現した作品として成立していた。 会場を出ると、そこには「いのちのうちがわ」の対極といえる、均質で人工的な渋谷の街の眺めが広がっている。「自然と向き合う」ことの意味をあらためて問い直す、批評的な観点もしっかりと備わった作品といえるだろう。

2021/03/25(木)(飯沢耕太郎)

「約束の凝集」 vol. 3 黑田菜月|写真が始まる

会期:2021/03/16~2021/06/05

gallery αM[東京都]

インディペンデントキュレーターの長谷川新の企画による連続展「約束の凝集」の第3弾として、黑田菜月の「写真が始まる」展が開催された。黑田は2013年の第8回写真「1_WALL」展でグランプリを受賞するなど、写真家として着実にいい作品を発表してきた作家だが、今回は30分近い映像作品を2本出品している。両方とも「写真を見る」ことをテーマにしており、これまでの仕事との継続性も感じられた。横浜市金沢動物園で、小学生たちが「問題チーム」と「推理チーム」に分かれ、写真に写っている動物についてやりとりする「友だちの写真」も面白かったが、もう1作の「部屋の写真」の方がテーマとその描き方に切実性があり、見応えのある作品に仕上がっていた。

画面にはまず、どこかの部屋で撮影された写真のプリントが映し出される。見ているうちに、それが介護の現場で撮影されたもので、それについて語っているのが部屋の住人に長く関わってきた介護者であることがわかってくる。彼らは、写真に写っているモノについて、こもごもその記憶を辿り、かつての住人たちの姿を描写していく。ここで見えてくるのは、1枚の写真が、それを見る者の記憶や経験や被写体との関係性によって、薄くも、厚くも、表層的にも、深みをもつようにも、いかようにも語られうるということである。「写真を見る」という行為そのものの多義性と可能性を、思いがけない角度から照らし出すいい仕事だった。それとともに、これは自戒を込めていうのだが、われわれが普段、1枚の写真をほんの短い時間しか見ていないことがよくわかった。画面に固定画像で写真が映し出される時間が、とても長く感じるのだが、測ってみるとほんの2分余りなのだ。「写真を見る」ことを、ただの一瞥で終わらせてしまうことが、あまりにも多いのではないかとも思った。

2021/03/24(水)(飯沢耕太郎)

モンドリアン展 純粋な絵画をもとめて

会期:2021/03/23~2021/06/06

SOMPO美術館[東京都]

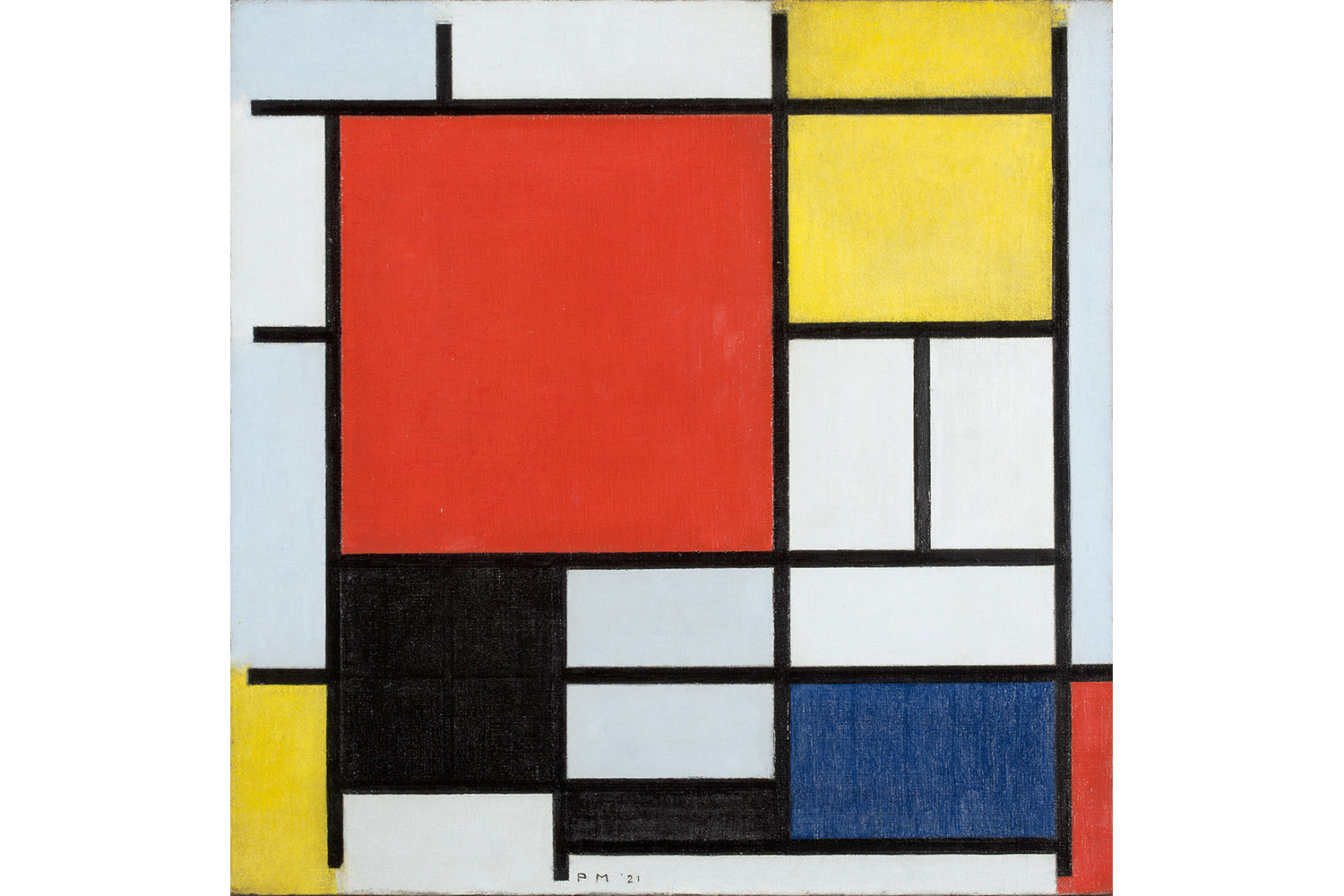

ピート・モンドリアンといえば、かの有名な「コンポジション」シリーズの作品が思い浮かぶ。くっきりとした黒い線に赤、青、黄の三原色で格子状に構成された、あの幾何学的抽象画だ。制作から1世紀経った現在においても、このシリーズ作品はバランス感覚に優れていて、究極の抽象画であると改めて実感する。しかし当然ながら、これらは一朝一夕で制作されたものではない。この境地に至るまでに、モンドリアンは実にさまざまな紆余曲折を経てきた。本展はその変遷に触れられる貴重な機会であった。

19世紀末、オランダ中部に生まれたモンドリアンは、アムステルダムでハーグ派に影響を受けた風景画を描くことから出発する。最初期は写実主義に基づく田園や河畔風景などを描くのだが、ハーグ派の特徴であるくすんだ色合いのせいか、色彩が単一的に映り、すでに抽象画の萌芽も感じさせた。まもなくモンドリアンは神智学に傾倒し、神秘的な直観によって魂を進化させようとする精神論により、抽象画へと向かっていく。この頃、点描による風景画を多く残した。また1911年にアムステルダムで開催されたキュビスムの展覧会に衝撃を受けたモンドリアンは、パリに移住する。その後、再びオランダに戻り、第一次世界大戦を挟んで、テオ・ファン・ドゥースブルフと出会った。このあたりから線と色面による抽象的コンポジションの制作を始める。つまり「コンポジション」の発想には、キュビスムが少なからず影響していたというわけだ。

ピート・モンドリアン《砂丘Ⅲ》1909 油彩、厚紙 29.5×39cm デン・ハーグ美術館[Photo: Kunstmuseum Den Haag]

ピート・モンドリアン《砂丘Ⅲ》1909 油彩、厚紙 29.5×39cm デン・ハーグ美術館[Photo: Kunstmuseum Den Haag]

そして1917年にドゥースブルフらと「デ・ステイル」を結成して雑誌を創刊し、「新造形主義」を提唱して、絵画のみならずデザイン領域にまでその影響を与えていく。私が知っているモンドリアンはこのあたりだ。本展では同じく「デ・ステイル」に参加した、ヘリット・トーマス・リートフェルトの「ジグザグ・チェア」や「アームチェア(赤と青の椅子)」など名作家具の展示やシュレーダー邸の映像紹介があり、インテリア好きも満足する内容となっていた。風景画と抽象的コンポジションとでは作風がずいぶんかけ離れているようにも見えるが、しかし経緯を追って見ていくと自然と納得がいく。まるで写真の解像度を落としていくように表層を徐々に解体させていき、最後にもっとも伝えたい骨格や真髄のみを描いたように見えるからだ。エッセンスしかないからこそ、モダンデザインにも応用が効いたのだろう。

ピート・モンドリアン《大きな赤の色面、黄、黒、灰、青色のコンポジション》 1921 油彩、カンヴァス 59.5×59.5cm デン・ハーグ美術館[Photo: Kunstmuseum Den Haag]

ピート・モンドリアン《大きな赤の色面、黄、黒、灰、青色のコンポジション》 1921 油彩、カンヴァス 59.5×59.5cm デン・ハーグ美術館[Photo: Kunstmuseum Den Haag]

展示風景 SOMPO美術館

展示風景 SOMPO美術館

公式サイト:https://www.sompo-museum.org/exhibitions/2020/mondrian/

※日時指定入場制

※画像の無断転載を禁じます

2021/03/22(月)(杉江あこ)

Savoir-faire des Takumi 対話と共創

会期:2021/03/22~2021/03/24ほか

IWAI OMOTESANDOほか[東京都]

近年フランスを中心に興っている工芸作家によるアート運動「ファインクラフト運動」に、私は以前から注目してきたのだが、本展もその流れを汲むものだった。「Savoir-faire des Takumi」は京都市とパリ市、アトリエ・ド・パリが主催するプロジェクトで、今回で3年目を迎える。両都市から選抜された職人や工芸作家、アーティストらがそれぞれにペアを組み、ワークショップやディスカッションを重ね、互いに刺激を与え合い、独創性を養い、両者で決めたテーマの下で新たな作品を創作するのが同プロジェクトの概要である。また世界のアート市場開拓を視野に、彼らが経済的に自立するための基礎づくりを行なうことも目的のようだ。日本のなかでも京都は伝統工芸が深く息づく都市である。一方、パリは世界の流行発信都市だ。そんな両都市がタッグを組むのは興味深い。以前にパリの展示・商談会「REVELATIONS」を取材した際にも、フランスのアーティストらが日本の職人に対して尊敬の念を抱いているように感じたからだ。

とはいえ、昨年はずっとコロナ下だった。同プロジェクトでは、例年、互いの国の工房を行き来する交流があるのだが、今回はすべてオンラインに切り替わった。ミーティングや会議、取材、授業、飲み会などのオンラインへの移行に、最初こそ戸惑いや慣れない疲労感を覚えつつも、我々は昨年1年間を通して、結構できてしまうことに気づいたのではないか。それは同プロジェクトでも同様だったようだ。もちろん実物を目にし、手に触れることに越したことはない。作品づくりにはそうした生の情報が大切になるため、多少のもどかしさを抱えた作家もいたようだが、それでも彼らは乗り越えた。かえって、こうした状況だからこそひとりで創作に向かう時間が濃くなり、また精神的な成長にもつながったのではないかと想像する。

展示風景 IWAI OMOTESANDO[撮影:owl 久保田育男]

展示風景 IWAI OMOTESANDO[撮影:owl 久保田育男]

今回、京都と東京の3会場にわたって開催された展示会で5組10人の作品が並んだ。例えば陶芸・金属作家の黒川徹と陶芸・金属彫刻家のカロリン・ヴァジュナーのペアは、付着や堆積などによる増大や成長を意味する「Accretion」をテーマに壮大な金属作品をつくり上げた。黒川は釘を1本ずつつなげた網状の彫刻を構築し、ヴァジュナーは細い舌のような形状に鍛造した金属片をギュッと寄せ集めて、有機的な彫刻に仕上げた。まさに両者の息がぴったりと合った好例だ。何事においても、逆境は人を強くする。どんなかたちにせよ、次回以降もぜひ続けてほしいプロジェクトだと思った。

展示風景 IWAI OMOTESANDO[撮影:owl 久保田育男]

展示風景 IWAI OMOTESANDO[撮影:owl 久保田育男]

展示風景 IWAI OMOTESANDO[撮影:owl 久保田育男]

展示風景 IWAI OMOTESANDO[撮影:owl 久保田育男]

公式サイト:https://www.kyoto-paris.art

関連レビュー

特別企画 和巧絶佳展 令和時代の超工芸|杉江あこ:artscapeレビュー(2020年09月15日号)

REVELATIONS|杉江あこ:artscapeレビュー(2019年06月01日号)

眠らない手:エルメスのアーティスト・レジデンシー展 vol.2|杉江あこ:artscapeレビュー(2018年12月01日号)

2021/03/22(月)(杉江あこ)

「写真の都」物語、GENKYO 横尾忠則

名古屋市美術館、愛知県美術館[愛知県]

名古屋市美術館の「『写真の都』物語 —名古屋写真運動史:1911-1972—」展は、有名な写真家をとりあげるのではなく、機関誌や組織の動向に注目しつつ、地方都市の写真史を振り返る好企画だった。したがって、構成は時系列となり、順番に1920年代のピクトリアリズム(日高長太郎が創設した愛友写真倶楽部など)、1930年代の前衛写真(高田皆義など)と超現実主義(山本悍右など)、戦後は対極的なリアリズム運動と主観主義(後藤敬一郎)、そして2階に上がると、1960年代以降の東松照明のデビュー、政治の季節(石原輝雄《広小路通り、名古屋駅前 1968.10.21》など)、「中部学生写真連盟」や名古屋女子大学写真部の集団撮影行動の試みをたどる。

共通のテーマを集団で撮影する写真表現など、知らなかった運動もあって興味深い内容であり、彼らの活動の拠点となる機関誌を数多く展示していたのも印象的だった。また結果的に、東松がいきなり彗星のように現われたわけでなく、どのような背景で登場したかがよく分かる。また、筆者があいちトリエンナーレ2013の芸術監督を担当したときに(海外作家によるビルの壁画の作品では、東松の写真も参照した)、歴史に裏付けられた名古屋のアートに対する底力を感じたが、それを思い起こさせる企画でもあった。

かたや愛知県美術館の「GENKYO 横尾忠則」展は、よくぞこれだけ多くの作品を集めたという集大成的な内容だった。サブタイトルの「原郷から幻境へ、そして現況は?」の通り、少年期の絵からデザイナー時代の仕事、ジャンル横断的な活動、コラージュや画面の複層化、滝の連作とその資料、Y字路やコロナ禍において過去作品にマスクをはめこむ試みまで、代表的なシリーズを網羅している。まとめて見ると、自作を何度も再利用しながら、変形させていることが興味深い。彼はデザイナーから転身し、1980年代に画家宣言をするが、同じような道を辿りながら自死に至ったカッサンドルと根本的に違うのは、横尾の創作意欲と楽観性なのだろうかと、考えさせられた。

「GENKYO 横尾忠則」、「Y字路の彼方へ」より

「GENKYO 横尾忠則」、「肖像図鑑」や猫のコーナー

「GENKYO 横尾忠則」、「原郷の森」より

「GENKYO 横尾忠則」、「コロナ・シリーズ」より

ところで、本展ではあまり触れられていなかったが、彼が関わった大阪万博《せんい館》の展示も欲しい。これは工事用の足場を残して、「未完成」を積極的に表現した破天荒なプロジェクトであり、おそらく現在の日本では許されないからだ。いまやオリンピックの開会式や万博が、クリエイターではなく代理店主導になっている状況に対し、展覧会が批評的な意味をもつはずである。

「「写真の都」物語 ─名古屋写真運動史:1911-1972─」

会期:2021/02/6~2021/03/28

会場:名古屋市美術館

「GENKYO 横尾忠則 原郷から幻境へ、そして現況は?」

会期:2021/01/15 ~2021/04/11

会場:愛知県美術館

2021/03/21(日)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)