artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

オラファー・エリアソン ときに川は橋となる

会期:2020/06/09~2020/09/27

東京都現代美術館[東京都]

いま、地球は新たな時代区分である「人新世(アントロポセン)」に突入したと、地質学者をはじめ多領域にわたる専門学者の間で言われている。これは「人による新しい時代」という意味で、つまり人の営みが地球環境に対してかつてない影響を及ぼす時代になったということだ。人新世においては、自然も人工物も人も区別はなく、相互に混じり合い、いわば新たな世界を築いている状態である。「自然」の概念が変わってしまったとも言える。そうした状況に敏感に反応しているのがアートの世界だ。アントロポセン・アートが、ここ数年、注目を浴びている。その代表的なアーティストとして、私はオラファー・エリアソンを知った。

会期が始まるや否や、SNS上で多くの絶賛や感嘆の声が挙がるのを聞き、私は本展にますます興味が湧いた。会場で最初に目にした3点の大きな絵画は、淡い色合いの水彩画だった。会場で配布された資料を見ると、これらはグリーンランドの氷河の氷によって製作されたとある。紙の上で氷が溶け、絵具と混ざり合って生まれた濃淡やにじみだというのだ。つまり鑑賞者は美しい抽象画を見ると同時に、遠いグリーンランドの自然現象にも触れるというわけだ。アイスランド系デンマーク人のエリアソンは、しばしば氷をモチーフに作品を手がけてきた。アイスランドの自然現象を20年にわたり撮影し、気候変動による氷河の後退を伝える「溶ける氷河のシリーズ 1999/2019」や、グリーンランドから溶け落ちた氷を街中に展示し、人々に気候変動を体感させるプロジェクト「アイス・ウォッチ」などが知られている。

(左から)オラファー・エリアソン《あなたの移ろう氷河の形態学(過去)》2019、《メタンの問題》2019、《あなたの移ろう氷河の形態学(未来)》2019

(左から)オラファー・エリアソン《あなたの移ろう氷河の形態学(過去)》2019、《メタンの問題》2019、《あなたの移ろう氷河の形態学(未来)》2019

「オラファー・エリアソン ときに川は橋となる」展示風景(東京都現代美術館、2020)[撮影:福永一夫]

Courtesy of the artist; neugerriemschneider, Berlin; Tanya Bonakdar Gallery, New York / Los Angeles © 2020 Olafur Eliasson

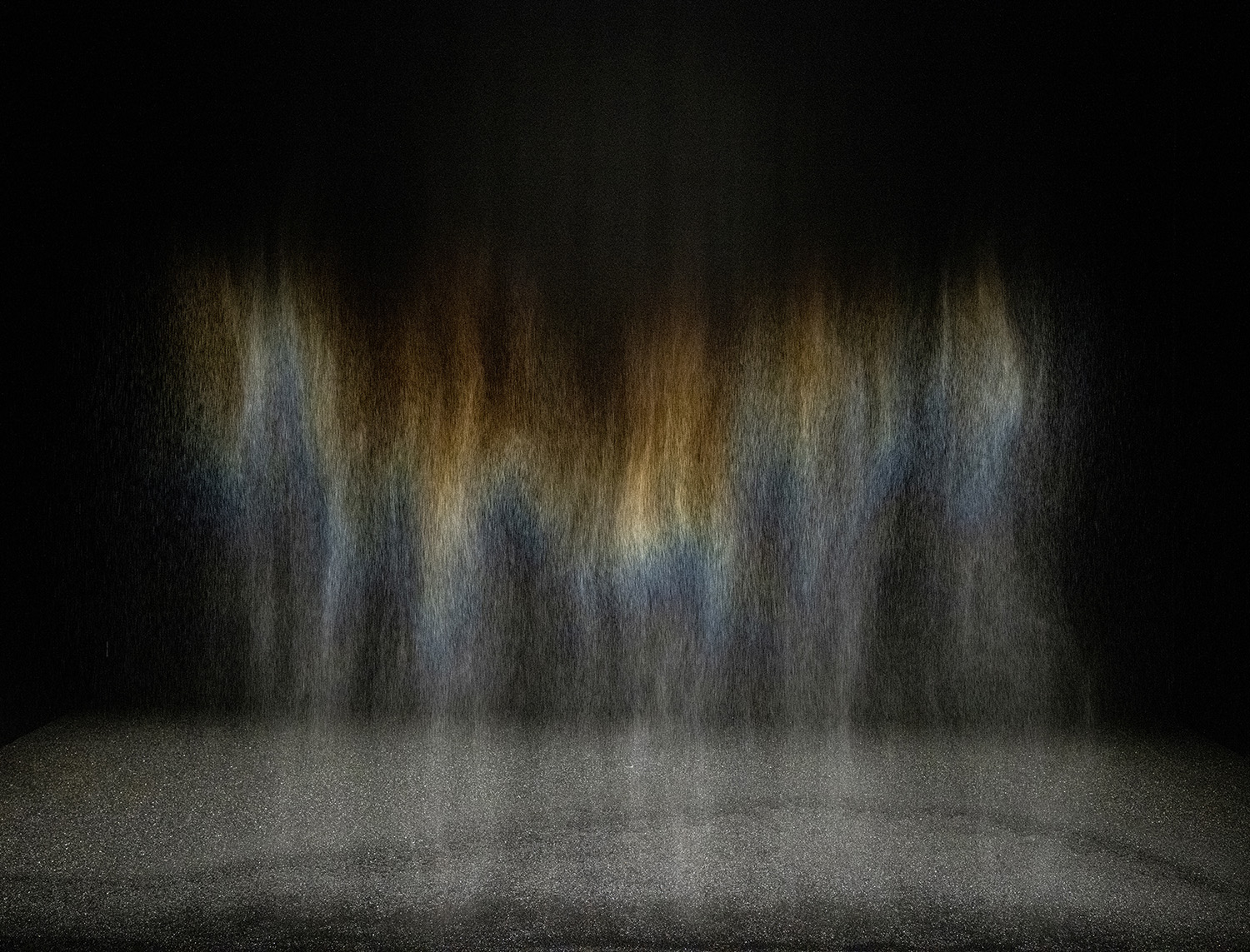

また氷だけでなく、光や水、霧などの自然現象を積極的に用いて作品に展開している。本展にもそうしたインスタレーションが並び、体感的で、ハッと驚きをもたらした。特に目玉作品である《ときに川は橋となる》は、水面のさざなみをスクリーンに映し出したなんとも儚く叙情的な作品で、いつまでも眺めていられた。最初期の代表作である、暗闇の中に虹が現われる《ビューティー》も同様だった。おそらくエリアソンは人工物のなかに自らの手で自然現象をつくり出し、一方で自然のなかに人工的な現象を見出すことを行なっているアーティストなのだ。まさしく自然も人工物も人も区別なく混じり合う、アントロポセン・アートなのである。コロナ禍のいま、世界中で大きな価値転倒が起きている。人と自然との向き合い方も当然変わってくるだろう。未来における「自然」の姿について改めて考えさせられた。

オラファー・エリアソン《ときに川は橋となる》2020

オラファー・エリアソン《ときに川は橋となる》2020

「オラファー・エリアソン ときに川は橋となる」展示風景(東京都現代美術館、2020)[撮影:福永一夫]

Courtesy of the artist; neugerriemschneider, Berlin; Tanya Bonakdar Gallery, New York / Los Angeles © 2020 Olafur Eliasson

オラファー・エリアソン《ビューティー》1993

オラファー・エリアソン《ビューティー》1993

「オラファー・エリアソン ときに川は橋となる」展示風景(東京都現代美術館、2020)[撮影:福永一夫]

Courtesy of the artist; neugerriemschneider, Berlin; Tanya Bonakdar Gallery, New York / Los Angeles © 1993 Olafur Eliasson

公式サイト:https://www.mot-art-museum.jp/exhibitions/olafur-eliasson/

2020/08/25(火)(杉江あこ)

MANGA都市TOKYO ニッポンのマンガ・アニメ・ゲーム・特撮2020

会期:2020/08/12~2020/11/03

国立新美術館 企画展示室1E[東京都]

会場に入ると、1/1000縮尺の東京の都市模型が現われ、目を奪われる。眼前のビデオウォールには「AKIRA」をはじめ東京を舞台にしたいくつものアニメやゲーム、「ゴジラ」をはじめ特撮映画のワンシーンが、東京の「どこ」なのかを指し示したうえで順に流れていく。まさに本展のコンセプトを明確に表わすイントロダクションだった。本展はフランス・パリで2018年に開催された「MANGA⇔TOKYO」展の凱旋展示として企画されたものだという。言うまでもなく、マンガは内閣府が推し進めるクールジャパン戦略の目玉コンテンツだ。パリで開催された展覧会はさぞかし好評を博したのだろう。そしてコロナ禍によって会期が遅れたが、本来であれば、本展は6月下旬〜8月にかけて開催される予定だった。そう、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会で多くの外国人観光客が東京に押し寄せるタイミングを狙い、日本のマンガをアピールするはずだったのだ。そんな歯車が狂った現実を思うとちょっと虚しくなるが、しかし内容は充実していた。

展示風景 国立新美術館 企画展示室1E

展示風景 国立新美術館 企画展示室1E

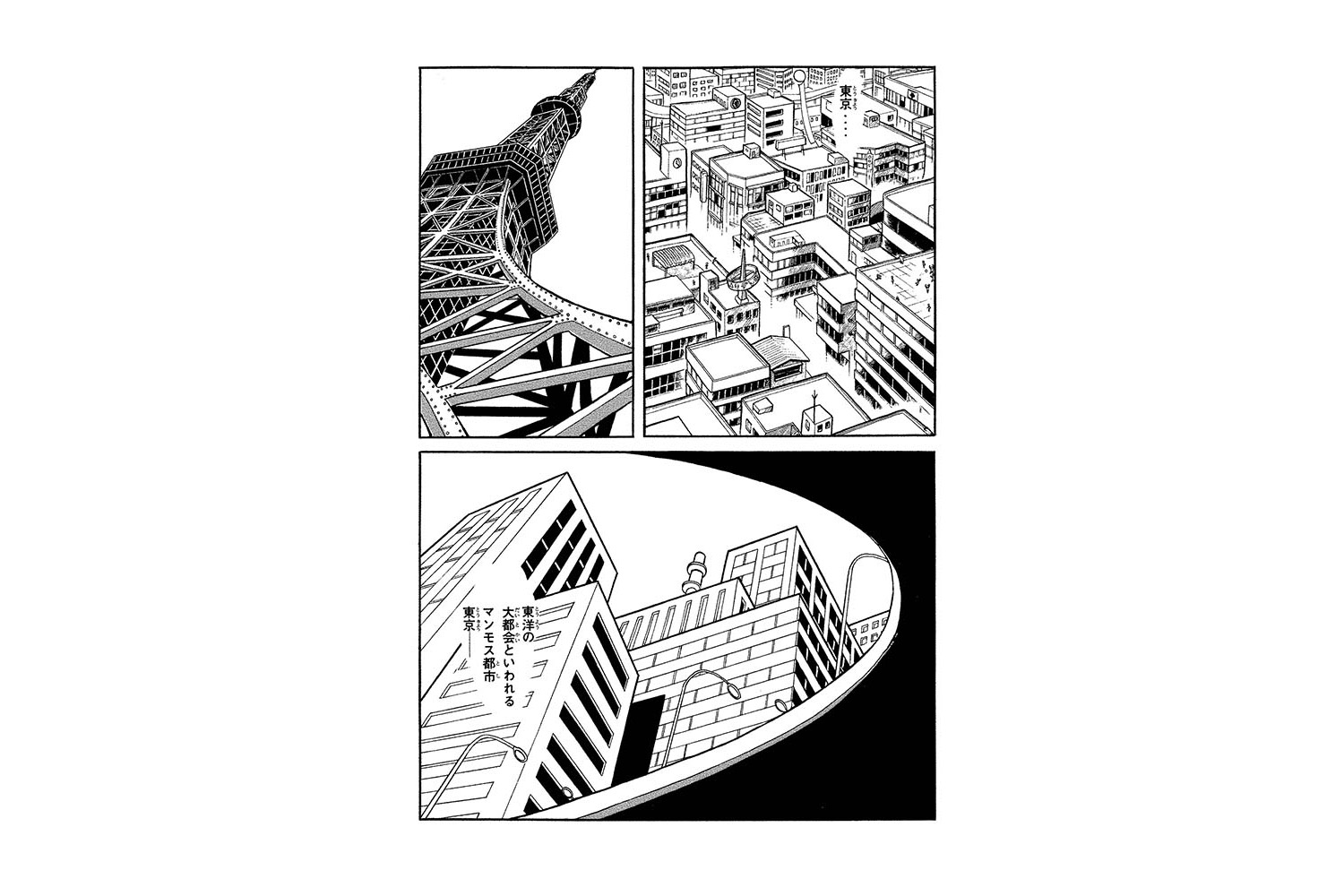

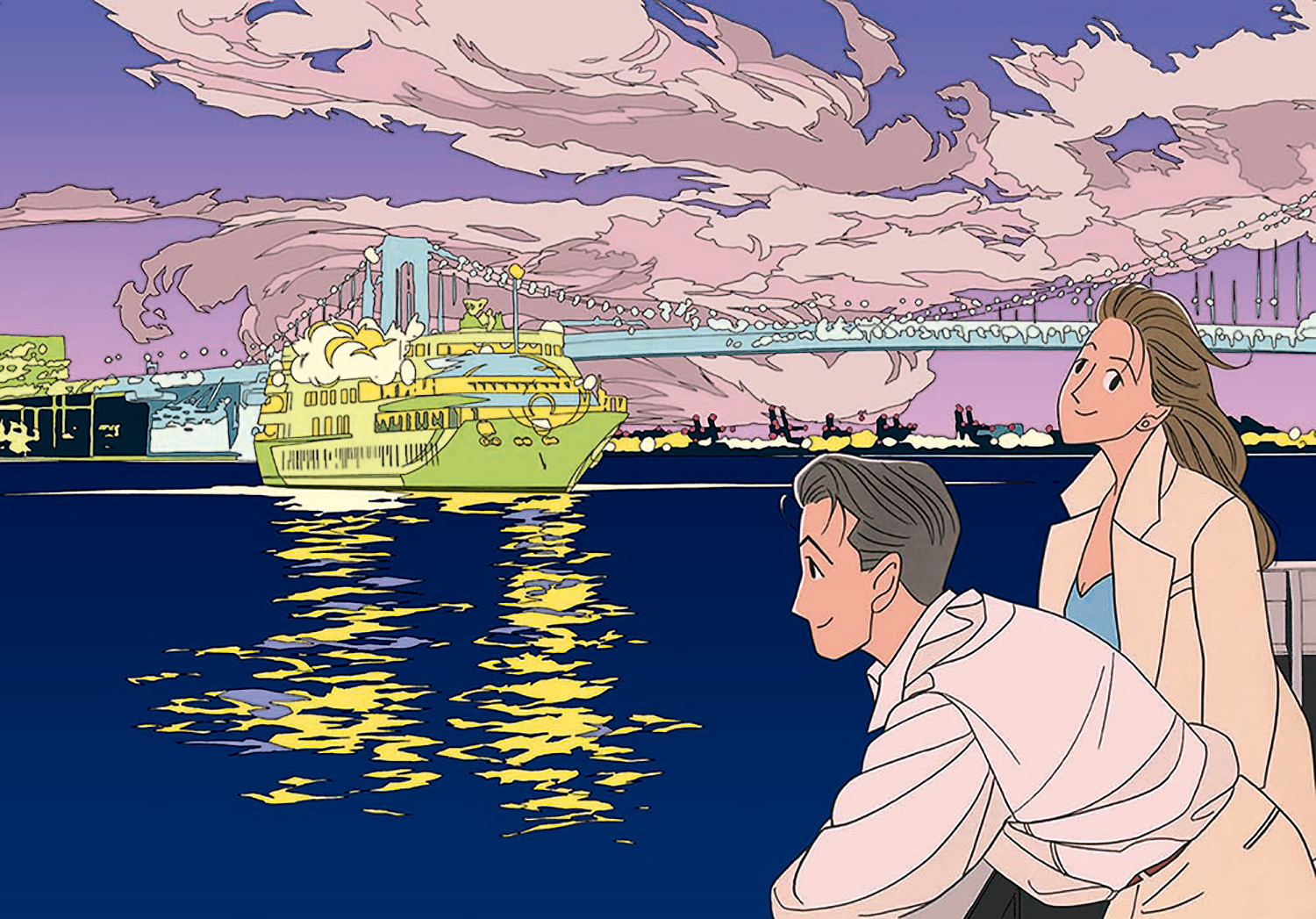

本展は日本のマンガやアニメ、ゲーム、特撮映画を「東京」を切り口に、時代を追って切り込んでいく点が何より興味深かった。東京の土台をつくった江戸から始まり、近代化の幕開け、戦後復興から高度経済成長期、バブル期、そして世紀末から現代へと至る。杉浦日向子の「百日紅」、大和和紀の「はいからさんが通る」、西岸良平の「三丁目の夕日」、高森朝雄・ちばてつやの「あしたのジョー」、わたせせいぞうの「東京エデン」、岡崎京子の「リバーズ・エッジ」、羽海野チカの「3月のライオン」など、私も読んだ覚えのある名作の原画などが展示されていてワクワクした。確かにいろいろなマンガがそれぞれの時代の「東京の空気」を描いていたと納得する。東京は時代の移り変わりがもっとも如実に現われた都市であったし、だからこそそこに物語が生まれやすかったのだろう。

高森朝雄・ちばてつや「あしたのジョー」©高森朝雄・ちばてつや/講談社

高森朝雄・ちばてつや「あしたのジョー」©高森朝雄・ちばてつや/講談社

わたせせいぞう「東京エデン」©わたせせいぞう

わたせせいぞう「東京エデン」©わたせせいぞう

特に現代の東京の描かれ方は、渋谷や新宿、秋葉原をはじめ、亀有、佃島、神田明神などある特定のエリアに焦点を当てる傾向にあるという。マンガのなかでよりリアルに街の風景が再現され、まるでフィクションのなかにリアリティが存在するようである。一方で東京の都市空間のなかにも、キャンペーンやコラボレーションの一環としてキャラクターが実際に登場する現象が起きている。つまり全体的にフィクションとリアルとの境界が薄れているのだ。インターネットやバーチャル・リアリティなどが発達した現代において、それはもはや当たり前の光景となりつつあり、若い世代ほどそれに対する抵抗がないようだ。「東京」を描くマンガはこれからも進化し、世界中にファンを増やしていくのだろう。

公式サイト:https://manga-toshi-tokyo.jp/

※オンラインでの「日時指定観覧券」もしくは「日時指定券(無料)」の予約が必要です。

2020/08/24(月)(杉江あこ)

特別企画 和巧絶佳展 令和時代の超工芸

会期:2020/07/18~2020/09/22

パナソニック汐留美術館[東京都]

フランスを中心に欧州では、近年、工芸作家によるアート運動というべき「ファインクラフト」運動が起こっている。工芸作家が素材の持ち味を生かしながら、自身の技を発揮し、アートとして鑑賞に耐える作品を発表しているのだ。その流行が日本にもじわじわと押し寄せている印象を受ける。個人的な話で恐縮だが、私も日本の工芸応援運動としてクラウドファンディング「異彩!超絶!!のジャパンクラフト」のプロデュース事業を昨年末より始め、それなりに手応えを感じてきた。本展ではまさにそんなファインクラフトと呼ぶべき素晴らしい工芸作品が観られた。

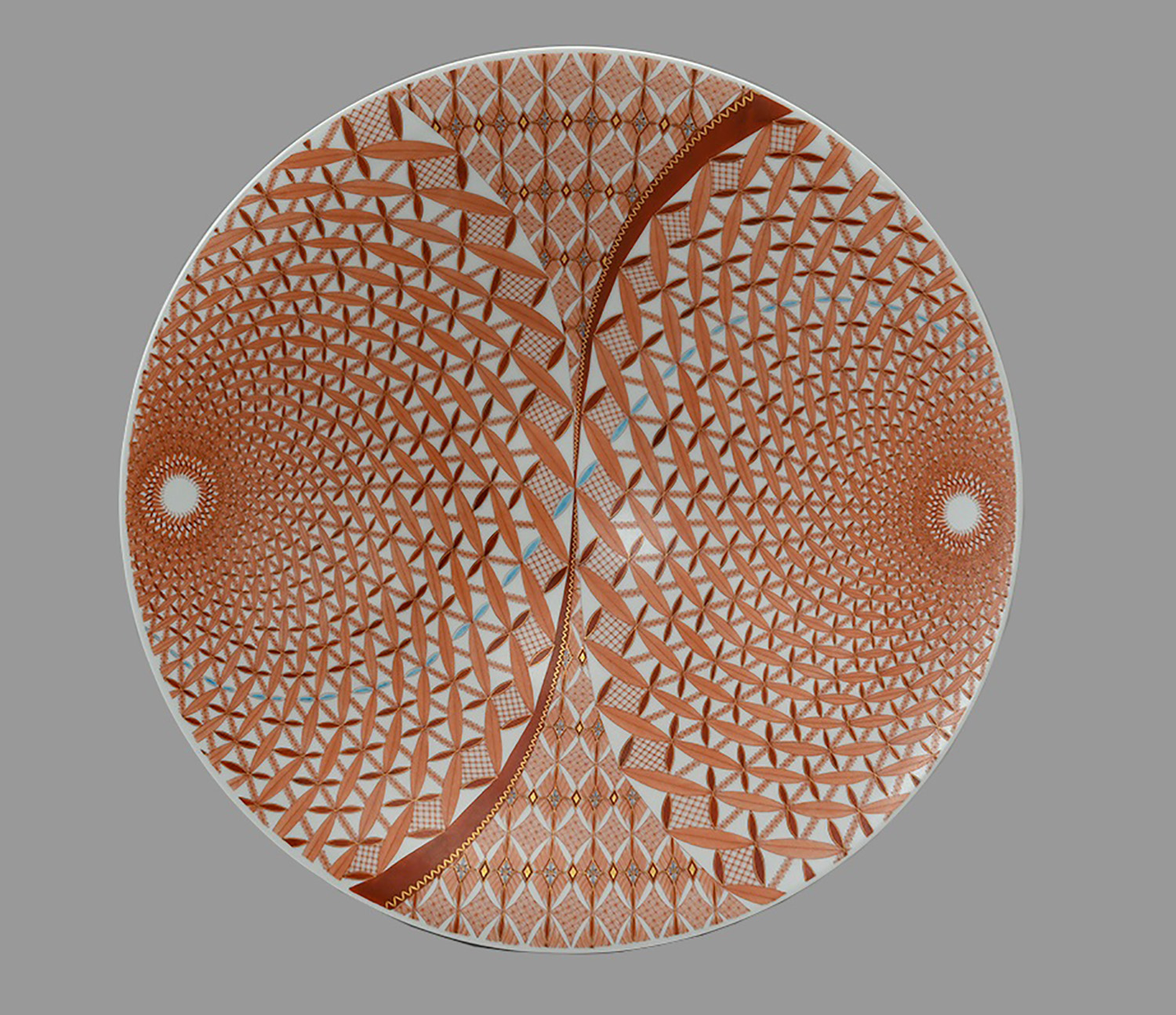

見附正康《無題》2019 オオタファインアーツ ©Masayasu Mitsuke; Courtesy of Ota Fine Arts

見附正康《無題》2019 オオタファインアーツ ©Masayasu Mitsuke; Courtesy of Ota Fine Arts

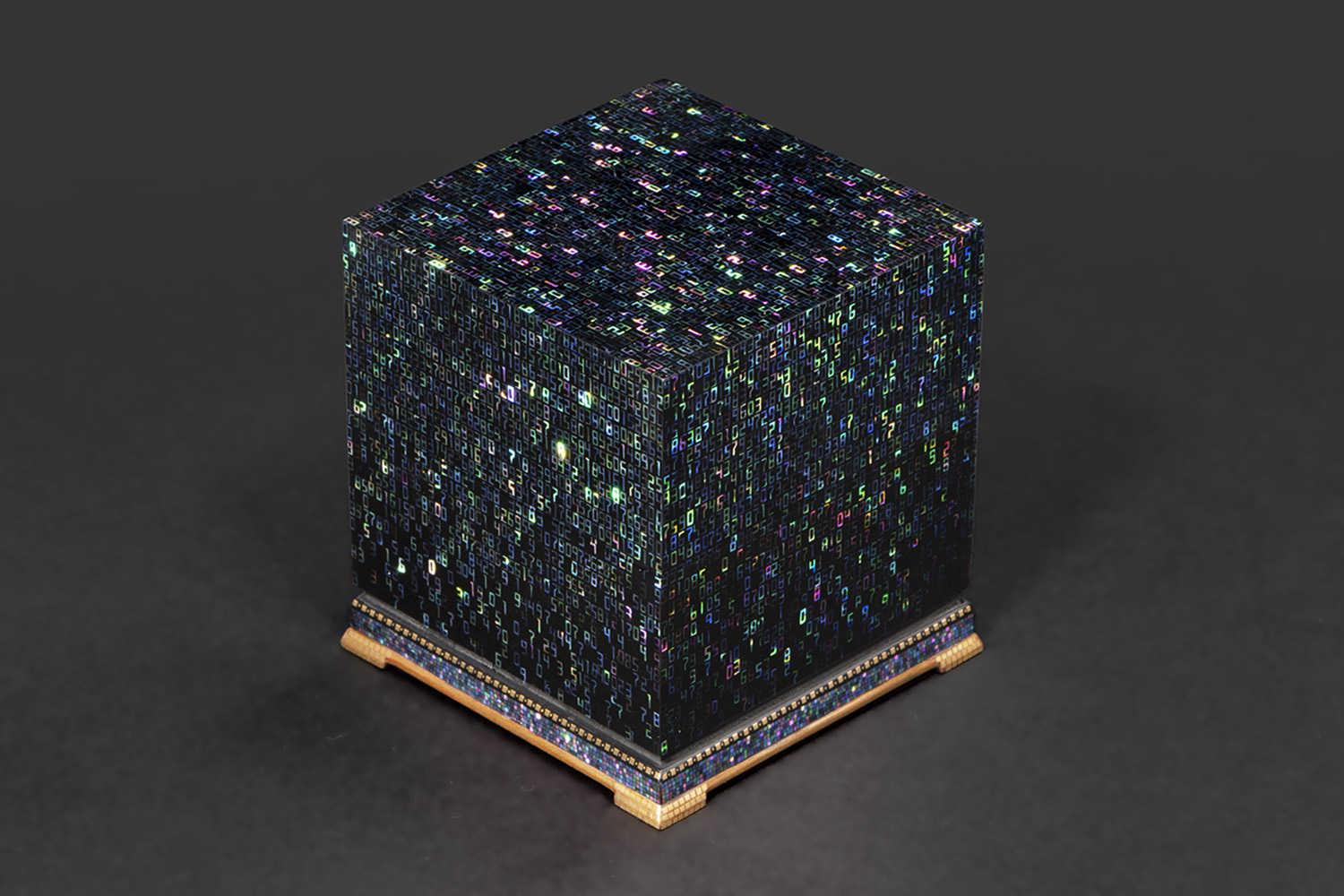

本展タイトル「和巧絶佳」という言葉は、日本の工芸作品に見られる三つの傾向を表わしているという。ひとつは日本の伝統文化の価値を問い直す「和」の美、ひとつは手わざの極致に挑む「巧」の美、ひとつは工芸素材の美の可能性を探る「絶佳」。やはり伝統文化に根ざしつつも、伝統工芸を越える技と素材がキーワードとなっている。鑑賞中はいろいろな作品に目を奪われ、ため息が洩れた。例えば九谷焼の赤絵細描の技法を用いて、独自の幾何学文様を施す見附正康の作品には圧倒された。大きな器に大胆な構図を描きながら、目を凝らして見ると1ミリ幅の中に何本もの線を描いていることがわかる。その作業工程を想像するだけで気が遠くなりそうだ。また、特殊な積層絵画という技法を用いた深堀隆介の作品も面白かった。透明エポキシ樹脂の表面にアクリル絵具で金魚を少しずつ描き、それを層状に重ねることで、まるで水中に金魚が泳いでいるかのような立体感とリアリティーをつくり出している。螺鈿の技法を用いて現代的な作品を生み出す池田晃将の作品にも感心した。彼はアニメやサブカルチャー、コンピューターグラフィックスなどに影響を強く受けたと解説があり、それゆえに螺鈿で表現したのはデジタル数字である。素材となる貝殻をレーザー加工で一つひとつ切り出し、漆塗りした立方体の箱にキラキラと輝く数字を精密に集積させた様子は、まるでSF映画「マトリックス」をも思わせる未来感やデジタル感にあふれている。伝統工芸の技法でここまで振り切れるとは! 日本の工芸の未来に希望を見た思いがした。

深堀隆介《四つの桶》2009 台湾南投毓繡美術館、台湾

深堀隆介《四つの桶》2009 台湾南投毓繡美術館、台湾

池田晃将《電光十進玉箱》2019 個人蔵

池田晃将《電光十進玉箱》2019 個人蔵

公式サイト:https://panasonic.co.jp/ls/museum/exhibition/20/200718/

※画像写真の無断転載を禁じます。

2020/08/24(月)(杉江あこ)

瞬く皮膚、死から発光する生

会期:2020/08/25~2020/11/03

足利市立美術館[栃木県]

とても充実した内容の展覧会だった。出品作家は、石内都、大塚勉、今道子、髙﨑紗弥香、田附勝、中村綾緒、野口里佳、野村恵子の8人。このような多岐にわたる作風の写真家たちによるグループ展では、担当学芸員の力量が問われるのだが、同美術館の篠原誠司による人選とキュレーションがうまくいったということだろう。

写真という表現媒体は、基本的に生の世界に向けて開いている。写真家たちは「生きている」人やモノや出来事を撮影するのだが、そこには否応なしに死の影が写り込んでしまう。あらゆるものは死(消滅)に向かって歩みを進めており、写真を見るわれわれは、その予感を感じとってしまうからだ。逆に、死のイメージに色濃く覆い尽くされた被写体(例えば死者や廃墟)に、生の契機を見出すこともある。写真家たちの仕事を見ていると、生と死が二項対立ではなく一体化していること、生のなかに死がはらまれ、死のなかから生が輝き出してくることがよくわかる。

今回の「瞬く皮膚、死から発光する生」展は、そのことをいくつかの角度から浮かび上がらせようとする意欲的な企画である。各作家の展示スペースや作品の配置に細やかな気配りが感じられ、薄い紙に画像を定着・形成する写真という表現媒体を、生と死を媒介する「皮膚」に喩える発想も、充分に納得できるものだった。

石内、大塚、今、田附の旧作を中心にした展示もよかったが、髙﨑、中村、野口、野村の新作のほうがむしろ心に残った。自分の子供にカメラを向けた中村綾緒、自宅のベランダで「きゅうり」を撮影した野口里佳の写真には、死を潜り抜けた生の輝きが、画面に溢れ出る「光」として写り込んでいる。単独で山中を歩き回り、篩で濾すように「静けさ」を掴み出してくる髙﨑紗弥香の作品には、さらに大きく成長していく可能性を感じる。生と死の交錯を写真に刻み込む野村恵子の新作「SKIN DIVE」も、次の展開が期待できそうだ。「見てよかった」と思う展示は、じつはそれほど多くないが、この展覧会は確実にそのひとつだ。今年の写真展の最大の収穫となるかもしれない。

2020/08/24(月)(飯沢耕太郎)

LILY SHU「LAST NIGHT」

会期:2020/08/20~2020/09/06

コミュニケーションギャラリーふげん社[東京都]

中国・ハルビン出身のLILY SHU(リリー・シュウ)は、このところ多くの公募展で上位入賞を重ねており、注目度も上がってきている。高度資本主義社会に生起するさまざまな事象を、独特のフィルターを介して濾過し、再組織していくその制作のスタイルもだいぶ完成されてきた。

今回のコミュニケーションギャラリーふげん社での個展には、写真とドローイングを融合させるという新たな試みを展開した。その両者に直接的な関係はないが、「夜の夢想」というべきイマジネーションのふくらみを、ほの暗い闇のなかで増殖させていくような手つきは共通している。ドローイングのほうがやや抽象度が高いが、色味やフォルムに連続性があるので、その融合にはそれほど違和感がない。むしろ、あまりにもすんなりとつながっていることに問題がありそうだ。何点か、写真とドローイングを同一画面に合体した作品も展示していたが、もっと異質な要素が互いに衝突し、スパークしているような構成のほうが面白かったかもしれない。ただ、いまは展覧会を開催するたびに新たなチャレンジをしていく時期なので、次回はまったく違った作品になっていくのではないかという予感もある。写真にもドローイングにも、もっといろいろな可能性がありそうだ。

そういえば、LILIY SHUのデビュー作である、自室の空間を舞台に撮影した「ABSCURA」が、赤々舎から写真集として刊行されるという話をずいぶん前に聞いたのだが、まだ実現していない。そろそろかたちになってもいいのではないだろうか。

関連レビュー

LILY SHU「Dyed my Hair Blond, Burnt Dark at sea」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2019年08月01日号)

Lily Shu「ABSCURA_04」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2017年12月15日号)

2020/08/23(日)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)