artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

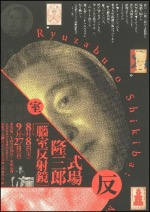

式場隆三郎:脳室反射鏡

会期:2020/08/08~2020/09/27

新潟市美術館[新潟県]

もう現存しないが、奇妙な住宅について記録した式場隆三郎の著作『二笑亭綺譚』(1937)の新装版(2020)に筆者は寄稿したので、どこかの巡回先で行こうと思っていたのが、この「式場隆三郎:脳室反射鏡」展である。それが実現したのは新潟市美術館だったが、精神科医の式場はもともと新潟出身で、イントロダクションとなる展示においても医学関係の資料は、地元の新潟大学から借用していた。彼が医学を学びながら、一方で早くから文芸や芸術に関心をもっていたことが、よくわかる。式場が多くの著作を刊行していたことは知っていたが、それ以外の様々な領域におよぶ、八面六臂の活躍ぶりに改めて驚かされた。なるほど、アーティストではない彼をめぐる美術展が成立するわけである。

具体的にいうと、彼は専門の領域に閉じない、一般層にも訴えるプロデューサーとして、大きな影響力をもっていた。例えば、現在ならばアール・ブリュットと呼ばれるであろう「特異児童画」への注目、ゴッホの国内紹介、山下清の発掘、草間彌生のデビューに関わったこと、民芸や三島由紀夫との関係、そして病院はもちろん、伊豆のホテル経営などである。ちなみに、ようやく二笑亭が登場するのは、展示の最後のパートだ。ここでは新装版に収録された木村荘八の挿絵や、この建築に触発されたインスタレーションなどが展示されていた。

全体を観ていくと、無垢なる天才というようなステレオタイプの芸術家像を一般に流通させたのも、彼だったのかもしれないと思ったが、専門の美術史家でもなく、美術批評家でもない精神科医が、これだけの活動をしたことは率直に驚かされる。

個人的に一番、関心を抱いたのは、1950年代に国内の各地を巡回し、大きな反響を呼んだゴッホ展だった。これはオリジナルの作品ではなく複製画によって構成されていたが、それゆえに様々な場所での開催も可能となり、多くの日本人が初めて観るゴッホとなったのである。展覧会では、そのときの複製画や当時使われたキャプションが一堂に会し、さらに写真資料などを使い、当時の会場の雰囲気まで再現されていた。現在、ホワイトキューブでオリジナルの名画を鑑賞するのが当たり前になったが、敗戦から10年の日本人がこのように美術を受容していたことを知る貴重な内容である。

巡回会場である、新潟市美術館の外観

関連レビュー

式場隆三郎:脳室反射鏡|村田真:artscapeレビュー(2020年07月01日号)

2020/09/12(土)(五十嵐太郎)

オノデラユキ FROM Where

会期:2020/09/08~2020/11/29

ザ・ギンザスペース[東京都]

現在パリに住むオノデラの、90年代の「camera」シリーズ3点と「古着のポートレート」シリーズ15点の展示。いずれもモノクローム写真。「camera」シリーズは文字どおりカメラを前面から撮ったもの。カメラ自体のセルフポートレート? といいたいところだが、文字が反転していないので鏡に写して撮ったわけではなく、カメラ2台を相対させて撮影したという。しかも光は写す側ではなく、被写体のほうのカメラのフラッシュを焚いて撮ったというのだ。たとえは悪いが、相手のフンドシで相撲をとったってわけ。コンセプチュアル・フォトともいえるが、予期せぬ光が入り込んでいたり、なにか割り切れない空気感を漂わせる作品だ。

一方「古着のポートレート」は、1993年に渡仏したオノデラが注目を集めるきっかけとなったシリーズ。これは、クリスチャン・ボルタンスキーが個展で使用した古着を袋一杯10フランで購入し、モンマルトルのアパルトマンで空を背景に撮影したもの。誰が着たかわからない古着だが、主人不在の服だけが所在なさげに立ちすくんでいるさまは、まるで亡霊のようだ。あるいは、曇天の空を背景に屋外で撮影しているせいか、建築のような印象も受ける。ただし、シワが寄ったり形が崩れたりしているので、くずおれそうな廃墟か。柔らかい服と固い建築は正反対にも思えるが、いずれも人間を包み込み、守るものという点では似たような存在だ。とりわけ古着と廃墟は、人の不在を強烈に感じさせる点で近い。

しかし古着も廃墟も、安い量販店の進出やたび重なる都市の再開発で絶滅の危機に瀕している。それはマニュアルカメラも、モノクロームプリントも同じ。これらの作品に漂うノスタルジアは、写された対象からだけでなく、写すメディアからも醸し出されているのだ。

2020/09/10(木)(村田真)

末永史尚「ピクチャーフレーム」

会期:2020/08/29~2020/09/27

Maki Fine Arts[東京都]

額縁だけが掛かっている! などと思う素朴な人はいまどきいないだろうが、なかなか得がたい光景ではある。パネルに綿布を貼り、外縁に額縁装飾を描いた絵が9点。額縁の内側は1色でフラットに塗りつぶされているため、絵を外した状態に見えなくもない。じつはこれらの額縁は現在、内外の美術館で実際に使われている額縁なのだそうだ。例えば、MoMAのゴッホ《星月夜》とか、東近の岸田劉生《道路と土手と塀(切通之写生)》とか。いずれも原寸大で、しかも内部に塗られている色彩はその絵の平均的な色なので、額縁から作品を類推できるかもしれない。

末永はいくつかのシリーズを並行して制作しているが、代表的なシリーズに「日用品をモチーフにした立体絵画(THREE-DIMENSIONAL PAINTING)」がある。例えば本とか箱とか消しゴムとか付箋紙とか、四角くて厚みのある身近な物体を「絵画化」したもので、その物体を描くのではなく、その物体に描くのでもなく、その物体と同じサイズの立体をつくり、同じ色を塗るのだ。制作方法からいえば彫刻ともいえるが、あくまで四角くて厚みのある物体に色を塗ったものだから「絵画」なのだ、と思う。今回はその延長上で、額縁込みの絵画を「絵画化」したものだ。と思ったら、それとは別に、美術館にある名画(の額縁)を描いた「ミュージアム・ピース」というシリーズがあるので、その系列だろう。このシリーズは、2014年に愛知県美術館で初めて発表したそうだが、そういえばぼくも見た覚えがあるわい。

ところで、これらの作品は絵の入っていない額縁と見ることもできるが、見方を変えれば、額縁に入った「モノクローム絵画」と捉えることも可能だ。そもそも額縁とは、絵を保護する役割と同時に、描かれた図像と現実の壁を分け隔てるクッションの役割も果たしていた。ところが、絵画の抽象化が進むにつれて絵画自体が壁に近づき、額縁は必要とされなくなった。だからこれらの「モノクローム絵画」に額縁は似合わず、それゆえ「得がたい光景」になっているのだ。さらに滑稽な事態を想定するとすれば、これらの作品を購入した人が屋上屋を架すがごとく、額縁をつけてしまうことだ。作者はそこまで意図していないだろうけど。

2020/09/03(木)(村田真)

ヨコハマトリエンナーレ2020 AFTERGLOW—光の破片をつかまえる

会期:2020/07/17~2020/10/11

横浜美術館[神奈川県]

すでに2回も行ったのに、横浜美術館の向かって左側にあった旧レストランでやってる展示を見逃していたので、それだけ見に行った。ジャン・シュウ・ジャンの《動物物語シリーズ》。これはおもしろい。ここだけならタダで見られるし、空いてるし。みんな見逃しているんじゃないか? もったいない。

作品はパペット・アニメと、それに使ったパペットやジオラマの展示。ジャングルに囲まれた川か湖にワニ、ブタ、カニが浮かび、その上でガムランの演奏に合わせてキツネやネズミが踊るというもの。ちょっと因幡の白ウサギを思い出してしまったが、オチはない。おそらくアジア各地に似たような伝説があるのだろう。パペットはよくできているし、ガムランのノリも抜群にいい。作者はインドネシア人かと思ったら、台湾人。アニメはループ再生されていて、繰り返し見ても見飽きない。入場無料なので、横浜美術館やプロット48はパスしてもいいから、ここだけはぜひ。

2020/08/29(土)(村田真)

遠見の書割─ポラックコレクションの泥絵に見る「江戸」の景観

会期:2020/06/24~未定

JPタワー学術文化総合ミュージアム インターメディアテク[東京都]

先日まで日本民藝館で柳宗悦コレクションの泥絵を展示していたが、今度は東大が所蔵しているポラック・コレクションの泥絵展だ。泥絵とはその名のとおり泥絵具で描かれた絵のことだが、江戸時代の洋風画の1ジャンルであり、稚拙ながら遠近法を駆使したリアルな描写を特徴とする。今回は東海道五十三次を含む泥絵と、富士山や大名屋敷が見える江戸の街を描いた都市景観図が中心。いずれも藍色が多用されているが、これは1820年代にプロイセンから化学染料の藍(プルシャンブルー)が持ち込まれ、植物染料より便利ということでふんだんに使われるようになったという。

富士山にしろ屋敷にしろ、人にしろ木にしろ、描写はすべて簡略化された紋切り型で、どこか風呂屋のペンキ絵と通底するものがある。また、大半は江戸名物として大量生産されていた匿名の土産品であり、芸術的には価値のないものと考えられてきた。でもそうやって忘れられていくうちに外国人の目利きが買い集め、逆輸入のかたちで再発見・再評価される例は、浮世絵をはじめ枚挙にいとまがない。泥絵もどうやら同じ道を歩んでいるらしい。そもそも当時、こうした都市景観図を買い求めたのは、江戸から帰郷する地方出身者たちで、品川宿の手前の芝明神前に店が並んでいたという。そのため「芝絵」とも呼ばれるそうだ。ちなみに、泥絵の作者で珍しく名前が残っている司馬口雲坡は、地名の芝と画工の司馬江漢にあやかったネーミングだとか。泥絵も奥が深い。

入り口付近に1点だけ、昭和初期の泥絵があった。東京帝大を出て富士山の雲の研究を続けた阿部正直による「富士山宝永の噴火」の図。宝永の噴火は1707年のことだから、阿部の時代より200年以上も前の話。想像力だけで描いた絵特有の奇想にあふれている。これはレアもの。

2020/08/28(金)(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)