artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

中川馬骨『虚の胞衣』

発行所:東京綜合写真専門学校出版局

発行日:2020年6月26日

1977年、茨城県生まれの中川馬骨(なかがわ・まこつ)は、2001年に慶應義塾大学文学部哲学科卒業後、東京綜合写真専門学校で学び、2005年に同校写真芸術第二学科を卒業した。いくつかの公募展に出品しているが、本書が最初の本格的な写真集となる。

中川は父が50歳のときに生まれた。そのため、幼い頃から近い将来の父親の死を予感しながら育ってきたという。東京綜合写真専門学校在学中から、8×10インチ判の大判カメラで、折に触れて父を撮影し始めたのも、その不安をなんとか鎮めようという思いがあったからだった。2013年に父が亡くなったとき、覚悟はしていたものの衝撃は大きく、茫然自失の日々を過ごす。4年後の2017年にようやく決意してその遺骨を取り始める。そのことで、生前の父と死後の父を結びつける回路をようやく見出すことができた。2003〜13年に撮影した父のポートレートには、すでに死の影が色濃くあらわれており、逆に2017年撮影の遺骨の写真は光のなかを漂う生きもののように見えてくるのだ。

本書『虚の胞衣』(うろのえな)は、その二つのシリーズをカップリングした写真集である。生と死という二つの世界を、コインの裏表のように見ようとする中川の意図を、両シリーズを左開きと右開きにシンメトリカルに配置した写真集の構成でしっかりと実現している。岡田奈緒子+小林功二(LampLighters Label)の端正で隙のない編集・デザインも見事な出来栄えだ。本書は中川にとって、写真家としてのスタートラインというべきだろう。このテーマに匹敵するだけの、広がりと深みを持つ作品を産み出すのは、けっこうハードルが高そうだが、ぜひそのことを期待したい。

2020/07/23(木)(飯沢耕太郎)

荒木経惟『荒木経惟、写真に生きる。』

発行所:青幻舎

発行日:2020年5月25日

荒木経惟は今年80歳(傘寿)を迎えた。それを記念して、誕生日の5月25日に刊行されたのが本書『荒木経惟、写真に生きる。』である。三部構成で、撮り下ろしの写真作品「傘寿いとし」(31点)、樹木希林、中村勘三郎、荒木陽子、桑原甲子雄、森山大道、ビートたけし、ロバート・フランク、草間彌生らとの出会いとかかわりを語った「荒木経惟 写真に生きる 写真人生の出会い」、そして誕生(1940)から現在(2020)までの詳細な年譜「ドキュメンツ 荒木経惟」がその内容である。

このところ、あまり体調がよいとはいえず、コロナ自粛期間に外出を控えたこともあり、「傘寿いとし」の写真はすべてマンションの自室とバルコニーで撮られている。花々とビザールなフィギュアや人形などとの組み合わせは、これまで何度も手掛けてきたものであり、それ自体に新鮮味はない。だが中に何点か、ざわざわと心が揺れ騒ぐような写真が含まれていた。白い手袋と老人の小さな面をあしらった作品、すでに荒廃の気配が漂い始めたバルコニーの一隅を撮影した写真などだが、そのぶっきらぼうに投げ出したような表現のあり方に、逆に凄みを感じる。「傘寿」の祝祭的な気分を吹き飛ばすような写真にこそ、荒木の真骨頂があらわれているのではないだろうか。

第二部の自伝的な語り下ろしは、これまで発表されてきたインタビューやエッセイとかぶるものが多い。むしろ、内田真由美が編集・執筆した第三部の年譜が大事になってきそうだ。荒木のような多面的な活動を展開してきた写真家の場合、その広がりを万遍なく押さえるだけでも大変な手間がかかる。今回の年譜はそれだけでなく、荒木の写真世界の成り立ちと展開にしっかりと目配りしており、今後の荒木論のための、最も重要な基礎資料のひとつとなっていくだろう。

関連レビュー

荒木経惟「私、写真。」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2018年03月15日号)

荒木経惟 写狂老人A|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2017年08月01日号)

2020/07/22(水)(飯沢耕太郎)

Enrico Isamu Oyama | SPRAY LIKE THERE IS NO TOMORROW スプレイ・ライク・ゼア・イズ・ノー・トゥモロー

会期:2020/07/11~2020/09/27

藤沢市アートスペース[神奈川県]

最近はニューヨークに滞在していたと思ったら、立て続けに本を出したり個展を開いたり、アーティストとしてだけでなく、ライティング(グラフィティ)のスポークスパーソンとして活動を活発化させている大山。今回は藤沢市アートスペースのレジデンスルームで滞在・制作した成果を見せている。

部屋は半透明のプラスチックシートに覆われ、換気用の太いダクトが巨大ミミズのように床を這っている。展示室というより工事中の部屋といった趣だが、これはエアロゾル(スプレー)を使ってライティングする大山ならではの、空間をスタジオ化するための儀式らしい。その半透明のシートの上に、ライティングの要素を抽出した「クイックターン・ストラクチャー」を描(書)いている。旧作も何点か出しているが、ほぼすべてモノクローム。ところどころにエアロゾルの試し吹きの跡が残っていて、レジデンスの成果発表展というより、まだ制作中のオープンスタジオといった様相だ。

大山いわく、「エアロゾルという言葉は、ミスト化した塗料を意味し、物質の状態を強調する。他方で、スプレーという言葉は「かく・吹く」という行為を強調し、かき手の主体を含んでいる。今回の展覧会では、スプレーと描画の横断、エアロゾルと空間の膨張、ブースと場の仮設、その過程を、レジデンシーを通してインスタレーション化する」。藤沢市アートスペースは湘南地域にゆかりのあるアーティストを紹介してきたが、大山は東京藝大の大学院に進む前に、慶應大の藤沢キャンパスに学んだ縁だそうだ。

2020/07/21(火)(村田真)

修復作品公開 長谷川路可 よみがえる若き日の姿

会期:2020/07/11~2020/09/27

藤沢市アートスペース[神奈川県]

長谷川路可って名前しか聞いたことなかったが、修復の過程も紹介するというので見にいったら、彼の活動自体すこぶる興味深いものだった。長谷川はミッションスクールに通っていたこともあって洗礼を受け、洗礼名ルカ(画家の守護聖人でもある)に因んで名前を路可に。東京美術学校では日本画を学び、卒業後フランスに留学。

第1次大戦の終わった1920年代のフランスは、エコール・ド・パリ華やかなりし時代で、日本人の画学生もたくさん留学していた。そのなかでも路可が特異だったのは、日本画出身にもかかわらずパリで油絵を描き、渡仏の翌年に早くもサロンに入選してしまうことだ(その年は藤田嗣治が審査員を務め、16人もの日本人画家が入選したという)。でもそれは表向きの顔で、じつはもうひとつ、ヨーロッパにある東洋古画の模写をする使命を母校から与えられていたのだ。そのためパリだけでなく、ロンドンやベルリンの博物館が所蔵する中国西域の壁画を原寸大で模写して日本に送り、その数125点にもおよんだという。なにやらスパイみたい。

さらにおもしろいのは、壁画の模写からフレスコ画に関心を深め、イタリア各地に残るフレスコ画を見学し、自らもフレスコ画を手がけていったこと。なんと日本画と油絵だけでなく、東洋古画やフレスコ画まで、要するに古今東西のすべての絵画技法に手を染めたのだ(加えるに、パリでは本の挿絵も描き、晩年には東京オリンピックのために国立競技場にモザイク画まで制作した)。こんなオールマイティな画家にもかかわらずあまり名前が知られていないのは、むしろオールマイティだからこそ、一芸に秀でた芸術家を尊ぶ日本では敬遠されてしまったからかもしれない。まあはっきりいって、絵自体もそんなにうまいってわけじゃないし。

でも展覧会としては、作品点数は少ないものの、その作品の修復過程を見せたり修復方法を紹介したり、モザイク画の新国立競技場への移設にも触れたりするなど、丁寧につくられていてわざわざ行った甲斐があった。ちなみに、藤沢で路可の展覧会が開かれるのは、少年時代とパリから帰国後、鵠沼に住んでいたからだそうだ。

2020/07/21(火)(村田真)

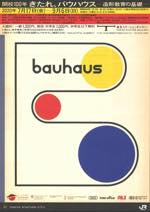

開校100年 きたれ、バウハウス —造形教育の基礎—

会期:2020/07/17~2020/09/06

東京ステーションギャラリー[東京都]

「バウハウス開校100年」を受けて、昨年(2019)8月〜9月の新潟市美術館を皮切りに、西宮市大谷記念美術館、高松市美術館、静岡県立美術館で開催された「開校100年 きたれ、バウハウス —造形教育の基礎—」展が、ようやく東京に巡回してきた。楽しみにしていた展覧会だったので、コロナ禍にもかかわらず、公開することができたのはとてもよかったと思う。

1919年にドイツ・ヴァイマールに開校し、25年にデッサウに移転、32年にはナチスの台頭でベルリンに移転を余儀なくされ、33年に閉鎖に追い込まれたバウハウスの活動期間は、わずか14年だった。にもかかわらず、そこで生み出された作品、製品のクオリティが驚くべき高さに達していたことは、今回の展示からもまざまざと伝わってきた。建築を中心とした総合デザイン教育の実践の場だったバウハウスには、家具、金属、陶器、織物、壁画、彫刻、印刷・広告、版画、舞台、写真などさまざまな工房が設置されていたが、その基調となるのは、事象を単純な要素に分解・還元し、合理的、合目的な美意識に沿って再構築していく、「モダニズム」的な造形原理である。だがそれが教条主義的に痩せ細っていくのではなく、むしろ創造力を活性化する方向に豊かに伸び広がっていったところに、バウハウスの特異性があらわれている。ヴァルター・グロピウス、ヨハネス・イッテン、ラースロー・モホイ=ナジ、ヴァシリー・カンディンスキー、パウル・クレー、オスカー・シュレンマーといった個性的なマイスターたちが、互いに競い合うようにその才能を教育活動に注ぎ込むことで、奇跡のような創造空間が出現したということだ。

会場のスペースの関係で、評者の専門分野である写真作品の展示点数が、大幅に減らされていたのは残念だった。だが、モホイ=ナジや日本人学生の山脇巌の素晴らしい仕事だけでなく、写真がさまざまな分野において、視覚的なメッセージを定着し、伝達するための接着剤のような役目を果たしていたことがよくわかった。バウハウスにおいては、むしろ作品よりも資料としての写真のほうが重要な意味を持っていたのかもしれない。

関連レビュー

開校100年 きたれ、バウハウス ─造形教育の基礎─|杉江あこ:artscapeレビュー(2020年08月01日号)

バウハウス──101年目を迎えた造形教育のトランスミッション|暮沢剛巳:フォーカス(2020年07月15日号)

バウハウスへの眼差し EXPERIMENTS|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2019年11月01日号)

2020/07/21(火)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)