artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

鬼海弘雄作品展「王たちの肖像」

会期:2020/06/30~2020/08/02

日本カメラ博物館(JCIIフォトサロン)[東京都]

鬼海弘雄は1973年頃から、法政大学文学部哲学科時代の恩師、福田定良に「買ってもらった」という6×6判の一眼レフカメラ、ハッセルブラッド500C/Mで、浅草の浅草寺境内に集う人々を撮影し始めた。最初はいろいろな場所、撮り方を試していたが、次第に寺院の赤い壁をバックに、半身、あるいは4分の3身で撮影するスタイルが固定していく。それらの「浅草のポートレート」は、1987年に写真集『王たちの肖像 浅草寺境内』(矢立出版)にまとめられ、同年度の日本写真協会賞新人賞を受賞した。今回のJCIIフォトサロンでの個展には、同書におさめられた作品を中心に41点が出品されていた。

鬼海が撮影したのは無名の庶民であり、歴史に名を残す人物とはとても思えない。にもかかわらず、堂々たる威厳を保ち、固有のオーラを纏ってカメラを見返すポートレートを見ていると、彼らが「王たちの肖像」というタイトルにふさわしい存在であることに納得してしまう。鬼海はインタヴューで、彼らは「自分の領土を持つ王」であり、「自分の生に自分で責任を取っている」と語っているが、たしかにこれらの一癖も二癖もありげな男女は、「自分の領土」に誇り持って君臨しているように見えてくる。逆にいえば、浅草を行き交う砂粒のような人の群れから、「王たち」を見つけ出し、声をかけ、写真におさめていく作業には、恐るべき集中力と忍耐力が必要なわけで、その作業の厚みと重みが、これらの初期作品からも充分に伝わってきた。

鬼海は、2019年に『PERSONA最終章 2005-2018』(筑摩書房)を刊行し、1970年代から続けてきた「浅草のポートレート」に一応のピリオドを打った。20世紀から21世紀にまたがる時期の日本人の肖像写真のシリーズとして、これだけの大作はほかにはない。そのたぐいまれな人間探求の成果を、一堂に会する機会をぜひ作ってほしいものだ。

関連レビュー

鬼海弘雄 写真展 PERSONA 東京ポートレイト、インディア、アナトリア|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2012年02月15日号)

鬼海弘雄「東京ポートレイト」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2011年09月15日号)

鬼海弘雄 写真展 東京ポートレイト|福住廉:artscapeレビュー(2011年09月01日号)

2020/07/14(火)(飯沢耕太郎)

本間純 「I saw a landscape」

会期:2020/06/26~2020/07/22

void+[東京都]

大きな金属板にプリントした風景写真の中央部をヤスリで帯状にこすり、その中心部分を鏡面のように磨き上げた《侵食の風景―オラニエンブルグ》。オラニエンブルクとはベルリンの街区名で、そこにかつてナチスの強制収容所があり、そこから見た風景だそうだ。こすった部分とプリントの境界はグラデーションになって、煙が立ちこめているようにも見え、また、鏡のように磨いた面には自分を含めた現在のこちら側が映し出される。もう1点、上辺を固定した立て看のような2枚の金属板も、同じくプリントした画像を上からヤスリでこすりとり、下のほうだけ残している。そこに写っているのはなんの変哲もない階段のようだが、これもやはり《侵食する風景―富岡町》というタイトルを聞くと、オラニエンブルクと同じく見え方が変わってくる。でもね……。

本間はコメントの冒頭で、「東京郊外の住宅街で生まれ育った私の原風景は、高度経済成長期の風景である。周りの環境が効率的で均質な方向に変化し開発されていく中で、かつての風景が見えない残像のように残っているのを見た」と、制作のモチベーションを述べている。であるならば、わざわざベルリンや富岡町のような、誤解を恐れずにいえば使い古され、陳腐にすらなった「名所」を求めるのではなく、もっと身近な場所を選ぶべきではなかったか。その意味でもっとも説得力があったのは、コロナ禍で本展が開けられないあいだに制作したという《侵食の風景―世田谷の桜》であった。思わず買っちゃいそうになった。

2020/07/11(土)(村田真)

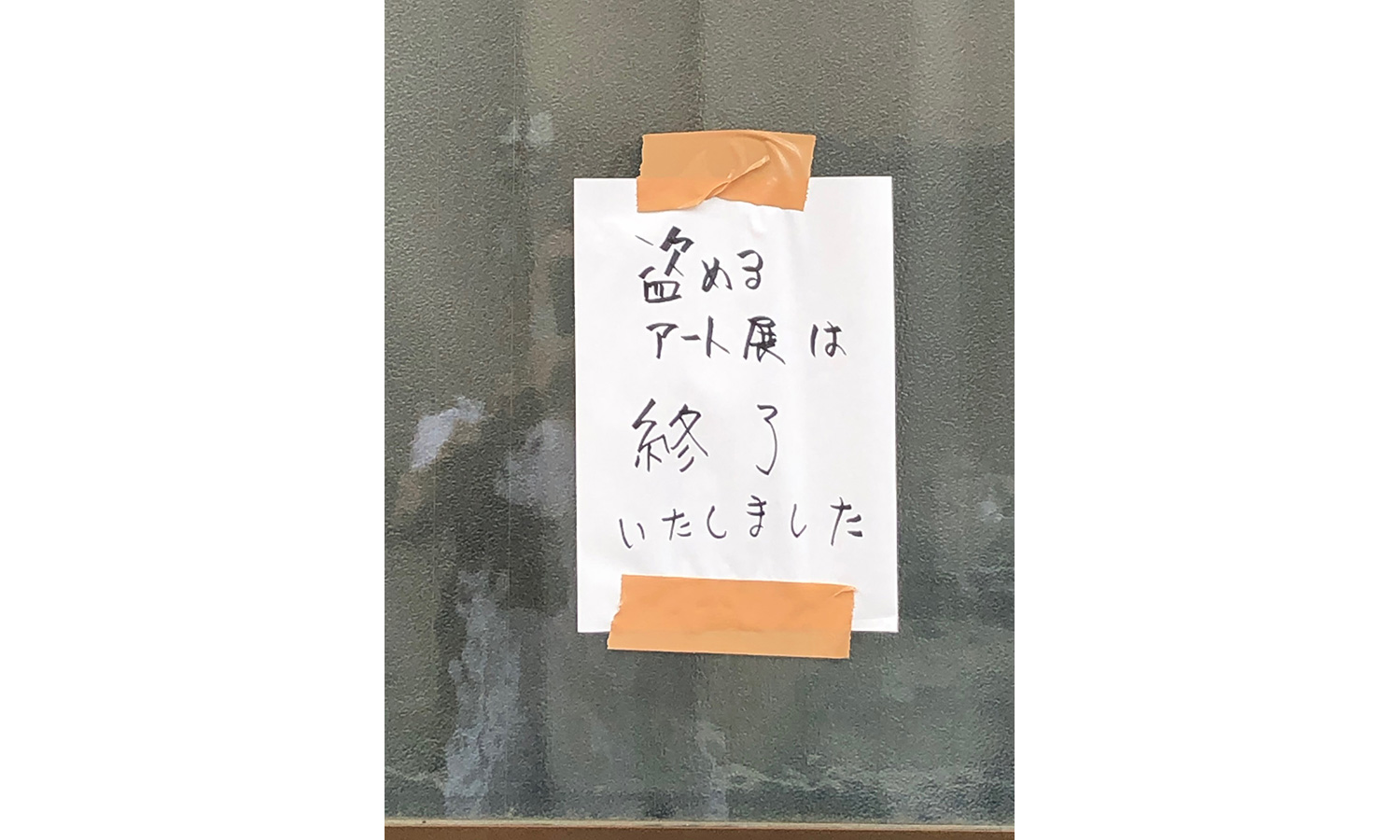

盗めるアート展

会期:2020/07/10~2020/07/19(2020/07/09に終了)

same gallery[東京都]

タイトルどおり、展示作品を盗むことができるというトンデモ展覧会。会期は10日午前0時から19日まで10日間の予定で、すべて盗まれた時点で終了というルール。初日の朝9時40分、もうカスしか残ってないかもしれないと思いながらに行ってみたら、カスどころか扉も閉まり「盗めるアート展は終了いたしました」の紙が貼ってあるだけ。ぼくは別に盗みにきたわけじゃなく(もちろんいい作品が残っていたらいただきましたが)、どんなことになってるか確かめにきただけなんで、むしろおいしいネタにありつけてごっつぁんなんだけど、ぼくより一足先に来た3人の青年はさすがにがっかりしていた。

[筆者撮影]

これが売り物なら開催前に完売で大喜びだろうけど、開催前にすべて盗まれるって、主催者としてはどうなんだろう。聞くところによると、前夜11時すぎから会場前に人が押し寄せ、住民から苦情が出て警察も駆けつけ、仕方なく11時半ごろに開場したとたん人がなだれ込んで、ものの10分ほどで全作品が盗まれたという。SNSだけでなくテレビでも紹介されたらしく、事後も含めて話題になったという点では大成功といえるかもしれないが、約束を守って12時に来た人たちからは大ブーイングを浴びたはず。いったい、アートはタダなら喜んでもらうけど、金を払うのはいっさいゴメンてことなのか、それともアートだろうがなんだろうが、合法的に盗めることがうれしいのか。ちょっと考えさせる「事件」ではありました。

2020/07/10(金)(村田真)

作品のない展示室

会期:2020/07/04~2020/08/27

世田谷美術館[東京都]

最近は足が遠ざかっているとはいえ何十回も通った世田美だが、空っぽの展示室を見るのは初めて。コロナ禍でスケジュールに穴の開いた美術館の苦肉の策か、ただの開き直りか、作品を置かない展示空間だけを公開したのだ。これを「Days Without Art」なんてするとプロテスト感が出るのだが、ここは政治性を排してあっけらかんと「作品のない展示室」。入館するとさっそく検温だが、ほかのところもそうだけど、ピストル型の体温計を頭に向けるのはやめてほしい。わかってるけど、せめて腕にしてもらえないかなあ。でも入場無料だから許してやる。

まず、長い通路を渡って扇形の部屋に出る。企画展のときはたいてい隠されているけど、正面に大きな窓が4つ開いて、緑豊かな砧公園が見渡せる。奥に赤茶色の屋根、右手すぐ手前に太い樹木。けっこうな借景でございます。設計者の内井昭蔵は「生活空間」「オープンシステム」「公園美術館」という、美術館としてはいささかジレンマに富んだコンセプトを掲げ、ほとんど使われないことを承知で窓を多く設置した。そのことがわかるのが次の大きなギャラリーで、左側の壁面にはズラッと窓が並んでいるではないか。展覧会のときは窓にも床にも仮設壁が立てられ、迂回しながら次の部屋に進んでいくだけなので、窓があること自体まったく気づかなかった。こうして見るとまるで体育館みたい。

[筆者撮影]

[筆者撮影]

次の部屋は明かりを落とし、過去の展覧会のポスターを投影している。その左側の壁が開いていて、レストランへの通路を隔てて大きな扉が見えるが、そこが作品の搬入口だそうだ。その部屋の右隣に小部屋があり、確かその奥に窓があったはずなのに、いまは壁になっている。ここに窓は必要ないと塞がれてしまったんだろうか。最後の部屋では、これまで館内で行なわれたパフォーマンスなどの記録映像を壁に映している。そのため部屋が暗かったこともあり、どんな空間だったか記憶にない。ほかの展示室は空間特性が際立って見えたのに、ここだけ映像作品が展示されたため、空間特性が消えてしまっていた。なるほど美術館建築というのは、少なくとも室内空間は、作品を映えさせるために空間自体が目立つことを極力抑えなければならないのだ。という当たり前のことを再認識させてくれた。

それなりに空間を味わいつつ、美術館建築についても思いをめぐらせつつ進んできたつもりだが、まだ20分もたってない。やっぱり展覧会と違って、作品がないとあっという間だなあ(笑)。

2020/07/08(水)(村田真)

松本徳彦写真展「世界の舞台芸術家 1955〜86年」

会期:2020/07/03~2020/07/09

ギャラリー・アートグラフ[東京都]

舞台写真は、とてもむずかしい写真のジャンルだと思う。写真家は舞台に上がって撮影することはできないので、カメラの位置やアングルを定めるのがむずかしい。照明も条件がいいとはいえないので、早い動きだとブレてしまう。役者やダンサーたちの表情や身ぶりも、ともすれば型にはまったものになりがちだ。松本徳彦は、そんな舞台写真を60年以上も撮り続けてきた。今回の東京・銀座のギャラリー・アートグラフの展示には、日本大学芸術学部写真学科の学生だった1955年に撮影したアレクサンドラ・ダニロワの『白鳥の湖』から、1980年代に至る(1枚だけ1995年撮影のものがある)代表作40点が出品されていた。

すべて、モノクロームの銀塩フィルムで撮影されているのだが、そのプリントが何とも味わい深い。今回の写真展は急に決まったので、プリントは2000年に銀座ニコンサロンで開催した個展のときに焼いたものだという。フィルムの感度はASA100〜200程度だそうだから、ピントをきちんと合わせるだけでも至難の技だろう。だが、白黒のコントラストをつけながら、柔らかみのあるトーンで仕上げたプリントを見ていると、デジタル写真のフラットな調子がひどく単調なものに思えてくる。プリントの仕上げの素晴らしさだけでなく、厳しい撮影条件のなかで舞台上のパフォーマンスに集中している、その緊張感が伝わってきた。

松本の舞台写真は、日本で上演された「世界の舞台芸術家」たちの公演の貴重な記録でもある。多くの劇団や舞踊団はすでに解散しているし、松本が撮影してきたマルセル・マルソー、モーリス・ベジャール、マーサ・グラハムといった巨星もいまはいない。これらの写真群は、ぜひ写真集やポートフォリオの形でまとめておいていただきたい。

2020/07/07(火)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)