artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

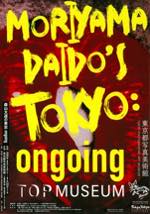

森山大道の東京 ongoing

会期:2020/06/02~2020/09/22

東京都写真美術館3階展示室[東京都]

80歳を超えて、なおも「路上の写真家」としての活動を継続している森山大道の、近作を中心とした東京のスナップショット群の展示である。イントロダクションとして、森山の代名詞というべき大伸ばしの《三沢の犬》(1971)が掲げられ、カンヴァスにシルクスクリーンで印刷された『にっぽん劇場写真帖』(室町書房、1968)、『写真よさようなら』(写真評論社、1972)など1960〜70年代の写真が並ぶ。そのあとに続く『Pretty Woman』(Akio Nagasawa Publishing、2017)、『K』(月曜社、2017)、『東京ブギウギ』(SUPER LABO、2018)の3冊の写真集からピックアップされたモノクローム、カラーの写真150点あまりを壁一面にレイアウトしたのがメインの展示である。それらの写真から発するエネルギーの放射は、はまさに圧巻としかいいようがない。ほかに、1980年代の傑作「Tights」シリーズ(1987、2011にも再撮影)を、液晶モニターに投影して見せる小部屋もあった。

大阪の岩宮武二スタジオのアシスタントとして写真を撮り始めてから、「内外を問わずさまざまな都市の路上を歩きに歩き続けてきた。写真が表現であれ記録であれ何であれ、路上で歩く途上で出会った幾多の現象をとにかくほとんど直感のままに写し撮ってきた」と、森山は同展のカタログに寄せたテキスト「57年間のシンプルな日々」で書いている。だが、彼の写真を見ていると、単純な「直感」だけでは片づけることができない、ある特別なアンテナのようなものが備わっているとしか思えなくなってしまう。なぜ、まるで演出したとしか思えないような奇妙な出来事、どこからともなく姿をあらわす異形の人物、ありえない事物の組み合わせが、これほどの頻度で森山のカメラの前に出現してくるのか、そのあたりがどうしても納得できないのだ。

今回、写真を見ながら、森山がオブセッションのように繰り返し撮影している被写体があることに気づいた。「くちびる」と「ひかがみ」(膝の裏側)である。「くちびる」も「ひかがみ」も、意識(外)と無意識(内)とをつなぐ蝶番の役目を果たす身体の部位だ。森山は写真を通じて、見る者を謎めいた無意識の世界へと誘い込もうとしているのではないか──そんなことも考えた。

2020/06/10(水)(飯沢耕太郎)

写真とファッション 90年代以降の関係性を探る

会期:2020/06/02~2020/07/19(会期延長)

東京都写真美術館2階展示室[東京都]

かつて、ファッション写真がある種の権威を帯びて流通していた時代があった。アーヴィング・ペン、リチャード・アヴェドン、ピーター・リンドバーグといった写真家によって撮影され、『ヴォーグ』や『ハーパーズ・バザー』といった「ハイ・ファッション」誌に掲載された写真は、その時代の流行を左右するような力を発揮していたのだ。だが、1990年代以降になると、ファッションの震源地はハイ・ソサエティからストリートの若者たちに変わっていく。それに呼応してファッション写真のスタイルも、よりラフで日常的なものへと動いていった。

1980年代後半から、日本のファッション・シーンに深く関わってきた編集者の林央子が監修した本展では、90年代以降の写真とファッションのキーワードとして、「雑誌」「対話」「協働」「東京」「編集」「自由化」「ストリート」が挙げられている。これらのキーワードに沿うかたちで、「メゾン・マルタン・マルジェラ」のブランドイメージを作り上げたアンダース・エドストローム、ファッション誌『CUTiE』にカジュアルな日本人モデルのポートレートを発表して注目された髙橋恭司、90年代を代表するファッション・カルチャー誌『Purple』を創刊したエレン・フライスと現代美術家の前田征紀のコラボレーション、2014年に創設されたレーベル「PUGMENT」のファッションを身に纏った若者たちを、東京の路上で撮影したホンマタカシの写真がフィーチャーされていた。

東京都写真美術館がファッション写真を本格的に取り上げるのは、もしかすると本展が初めてかもしれない。期待して見に行ったのだが、1990年代のファッションそのものにスポットを当てるのではなく、むしろその余波を追う展示なので、観客にはやや拡散した、わかりにくい印象を与えたのではないだろうか。アンダース・エドストロームや髙橋恭司の仕事は、もう少しきちんと「写真」作品として展示してもよかったかもしれない。結局、90年代がファッション写真においてどんな時代だったのかということが、くっきりとしたイメージとしては立ち上がってこなかった。

2020/06/10(水)(飯沢耕太郎)

第9回新鋭作家展 ざらざらの実話

会期:2020/06/09~2020/08/30

川口市立アートギャラリー・アトリア[埼玉県]

公募で選んだ2作家による展示。この公募展、前にも書いたような気がするけど、テーマを川口に関係づけたり、制作過程で住民とコラボレーションしたりワークショップを開いたりするなど、なんらかのかたちで川口市と関わることを求められるのだ。そのため選考は前年に行なわれ、学芸員とともに1年かけて地域と関わりながらつくり上げていくめんどくさい、いや、テマヒマかけた展覧会なのだ(今年は4月からの開催予定で展示も終わっていたが、公開は2カ月遅れとなった)。今回選ばれたのは画家の遠藤夏香と彫刻家 木村剛士。

遠藤は住民に聞いた川口についての話をまとめ、巨大絵画を制作。壁に書きつけられた住民の話が興味深い。「鋳物工場がだんだんなくなって、マンションとかになっていって、いまは住む町になりましたよね。あーなんか普通の街になってきたなって思うことはありますけど、便利になってきれいになって、ね」「終電まで都内で働いてさ、帰ろうとすると電車が赤羽までしかないのよ。それでタクシーのっかろかななんて見てみるとすーごい行列なわけ。こりゃだめだっつって歩くのよ、夜中の荒川大橋を。僕だけじゃなかったよ、ほかにもおんなじで歩いてる人がいっぱいいた」「あ、道路が茶色かったですよ。なんかこうカレー粉みたいんが固まってるの。あれって鋳物工場の周りだよね。なんか鉄の型、みたいなやつ。カレー粉に似てるんですよ」

木村は当初、川口名物の鋳物を3Dプリンターで再現するプランだったような気がするが、調査を進めていくうちに工場を1軒分、内と外を裏返して再現することになった。展示室に1軒の小さな工場を建てたのだが、外壁に道具が置かれた机や椅子、棚がへばりつき、内側には砂が敷かれて窓が開いている。鋳物が雌型と雄型で反転するように、工場も内外を反転させたという。ぱっと見、内と外との違いがわかりにくいのが残念。両者ともアートとしてのインパクトはいまひとつだが、丁寧につくり込んでいて好感が持てる。住民の人にもぜひ見てもらいたい。

2020/06/10(水)(村田真)

大槻香奈写真展「2020年 東京観光」

会期:2020/05/29~2020/06/07

神保町画廊[東京都]

新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、多くの美術館、ギャラリーでの展示が休止、あるいは中止になっていた。だが、緊急事態宣言の解除を受けて、少しずつ再開するところも増えてきている。千代田区の神保町画廊は、東京では最も早く活動を開始したギャラリーのひとつである。そこで開催された大槻香奈の「2020年 東京観光」展は、この時期にふさわしい内容の展示だった。

1984年、京都府出身の大槻は絵画と写真の両方で作品を発表しているアーティストである。今回の個展は2019年に同じスペースで開催した「人形の住む家」の続編というべきシリーズで、前回にも登場した彼女の二人の妹たちをフィルムカメラで撮影している。撮影は3月中旬におこなわれ、関西から上京してきた妹たちはマスクをつけて、浅草、池袋、銀座を歩き回った。何気なく撮影されたスナップショットのようでいて、妹たちには「互いに隠しきれない緊張感」が漂っており、その周囲には「冷静さを装いながらも落ち着かない風景」が広がっている。この「2020年の東京観光写真」を、もう少し時間を経て見直せば、「コロナ時代」の空気感をよく伝える私的なドキュメントとしての意味も持つのではないだろうか。

A4判に引き伸ばされたプリントのほかに、チェキ(インスタント写真)のプリンターで出力した100枚の写真も並んでいた。ややチープな見かけだが、こちらのほうが「現在を過去化する」という写真の機能がうまく発揮されているように感じる。マスクをした少女のイラストのポストカードも販売されていた。写真とイラストを交互に見せるという展示構成も考えられそうだ。

2020/06/07(日)(飯沢耕太郎)

天覧美術/ART with Emperor

会期:2020/06/02~2020/06/27

eitoeiko[東京都]

先週「桜を見る会」で再開したeitoeiko、今回は「天覧美術」だ。もうコワイものなしだな。天覧試合は天皇がご覧になる試合のことだが、「天覧美術」とは天皇を見る美術のことらしい。企画したのは「桜を見る会」にも出品したアーティストの岡本光博で、彼の運営する京都の画廊KUNST ARZTからの巡回。出品は木村了子、小泉明郎、鴫剛、藤井健仁、それに岡本の5人。ここで「おや?」っと思うのは、80年代に活躍したスーパーリアリズムの画家、鴫剛の名前が入っていること。どうやら岡本の大学時代の師匠らしい。作品も「桜を見る会」に出してもおかしくない《ピンクの国会議事堂》など、リアリズムそのままに風刺をきかせている。鴫が岡本に影響を与えたのか、岡本が鴫に刺激を与えたのか。

彫刻家の藤井健仁は、昭和天皇と麻原彰晃の顔面彫刻を鉄でつくっている。どちらも「鉄面皮」ということだろうか。実物より黒くて大きく、デスマスクのように不気味だ。それにしても「天覧」というとアキヒトでもナルヒトでもなく、ヒロヒトを思い浮かべるのはぼくらの世代だけだろうか。天覧試合といえばやっぱり長嶋だもんね。新日本画の木村了子は、アイドルとしての平成天皇の肖像を御真影のごとく壁の高い位置に掲げたほか、菊花と肛門様をダブらせたヤバい作品も出品。これは案内状にもなっている。

首謀者の岡本は何点も出品。アングルの《泉》の女性の胸に2枚の金杯を当てた《キンぱい》、信楽焼のタヌキのキンタマのかけらを集めてサッカーボール状に金継した《キンつぎ》は、天皇を象徴する金に下ネタを掛けた「不敬美術」。また、鳥かごの中に小鳥の彫刻を置いた「表現の自由の机」シリーズも2点あるが(1点は金色)、これは慰安婦問題を象徴する例の少女像の肩に止まった小鳥を3Dスキャンで型取りしたものだという。その型取りしている岡本の姿を捉えた写真も鳥かごの中に収められている。ここには天皇の戦争責任や「表現の不自由」など重い問題が見え隠れするが、なにより深刻ぶらずに笑えるのがステキだ。

関連レビュー

天覧美術/ART with Emperor|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年06月15日号)

2020/06/05(金)(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)