artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

New Zen Foto Book Series Launch Exhibition THREE CITIES Shanghai / Hong Kong / Tokyo

会期:2020/06/05~2020/06/27

ZEN FOTO GALLERY[東京都]

東京・六本木のZen Foto Galleryでは、これまで展覧会を開催するごとに写真集も刊行してきた。内容・デザインともにクオリティの高いものが多いのだが、少部数のためどうしても価格は高くなってしまう。今回新たにスタートした写真集シリーズは、そのあたりに配慮したもので、20センチのスクエアサイズに大きさを統一し、4,500円(税込)という比較的安い値段におさえた。むろん、印刷や造本には以前と同じように気を配っており、より広がりのあるラインナップが期待できそうだ。

その「New Zen Foto Book Series」の第一弾として、須田一政の『現代東京図絵』、中田博之の『上海 四肢五体』、周生(Chow San)の『No Teacher But I Can Take Photos』の3冊が刊行され、東京、上海、香港の三都市をテーマとするお披露目の展覧会が開催された。須田の『東京現代図絵』は『アサヒカメラ』(1982年1月号〜83年3月号)に連載されたシリーズで、例によって東京のエアポケットのような光景を採集している。1999年から中国・上海に住む中田の『上海 四肢五体』は、2008年から撮り続けている勢いのあるストリート・スナップ写真である。1982年生まれの周生は、2010年頃から独学で写真を撮影し始め、肩の力が抜けた飄々とした撮影のスタイルを作りあげた。

三人の三都市の写真はまったくバラバラだが、こうして会場に展示され、写真集の形でまとめられると、それほど違和感なく目に飛び込んでくる。東アジアという風土的な共通性だけでなく、多層的、多面的な状況に分け入り、興味深いイメージをつかみ取ってくる「都市写真」の文法が、現代写真家たちに共有されていることのあらわれともいえるだろう。

2020/06/19(金)(飯沢耕太郎)

式場隆三郎:脳室反射鏡

会期:2020/05/19~2020/07/26

広島市現代美術館[広島県]

この春、広島で見たい展覧会が3本あったが、コロナ禍で展覧会が延期になってしまい、ようやく2カ月遅れで見に行く次第。なかでもいちばん興味をそそったのがこの式場隆三郎(1898-1965)の展覧会だ。ご存じだろうか? 式場はゴッホや山下清を広く世に紹介した精神科医。ぼくはゴッホに憧れていた10代のころから気になっていた存在で、その後も山下清や二笑亭や草間彌生を知るたびにこの人の名前が出てくるのに、いったいどんな人物だったのか、その全体像を知らないまま、いや知る機会がないまま半世紀がすぎてしまっていた。

展覧会は、式場の青年時代を振り返る「芸術と医学」、美術と文学をめぐる仕事を紹介する「芸術と宿命」、民芸運動との関わりなどを中心とする「芸術と生活」の3部構成だが、式場の活動があまりに多岐にわたり、関心があっちこっち行ったり来たりするため、うまく整理しきれていない印象だ。逆に、ぐちゃぐちゃな脳内をそのまま反映させた展示と見れば納得もする。タイトルの「脳室反射鏡」は式場の著書から採ったものだが、彼の頭のなかではさまざまな関心事が乱反射していたに違いない。

「芸術と医学」では、新潟大学の医学生時代から傾倒した白樺派を紹介し、木喰仏の全国調査に協力したり、民芸運動に同伴したり、ゴッホの精神病理学的研究にも手を染めたりしていたことがわかる。芸術と狂気の関係を説き、アウトサイダーアートの道を開いたプリンツホルンの『精神病者はなにを創造したのか』や、ヤスパースの『ストリンドベリとヴァン・ゴッホ』などの蔵書もある。「狂人の絵」とか「病的絵画」とか「低能児」といった単語が出てきてドギマギする。

「芸術と宿命」では、精神病患者の絵を紹介したり、草間彌生のデビューを後押ししたり、劇団民藝の『炎の人 ヴァン・ゴッホの生涯』に関わったり、山下清のプロモーターを務めたりするが、圧巻なのは全国を巡回したゴッホの「複製画展」。そのポスターを見ると、大都市はもちろん、西条市、米子市、大垣市といった地方都市まで13会場におよぶ。そのうちの今治市でのゴッホ展が再現されていて、布を張った壁に額入りの複製画を掛け、手前にテーブルを並べただけのなんとも貧相なもの。戦後まもないころなので、本物の「ゴッホ展」など望むべくもなく、カラー印刷の画集も貴重品で、ほかにこれといった娯楽もない時代だったから、こうした複製画展の需要は高かったらしい。

最後の「芸術と生活」では、再び民藝運動との関わりを紹介したり、幻の奇想建築《二笑亭》の一部を再現するほか、『人妻の教養』『独身者の性生活』といった本を出したり、頭脳薬「シキバブレノン」を販売したり、ホテル経営に乗り出したり、かなりアヤしい裏の顔も見せている。こうして見ると、式場の関心は白樺派に始まり、民藝運動、ゴッホ、山下清、草間彌生、二笑亭と一貫して芸術と非芸術のきわどい境界線を歩んでいるのがわかるが、その反面、複製画展を巡回させたり、山下清をマスコミに売り出したり、大衆受けを狙って安売りする山師的な側面もあったようだ。式場にとってはゴッホと山下と草間の違いなど大したことではなかったのかもしれないが、だからといって忘れられていい人物ということではない。できればカタログをつくってほしかった。

2020/06/19(金)(村田真)

生誕135年記念 川端龍子展—衝撃の日本画

会期:2020/05/12~2020/06/21

広島県立美術館[広島県]

広島市内の美術館は5月中旬から再開しているのに、訪れるのがこの日になった理由は、この「川端龍子展」が6月18日まで東京からの客を受け入れなかったからだ。もちろん感染防止のためだが、会期が21日で終わるので東京の人は最後の3日間しか見られないことになる。おそらく受付で住所を確認しないだろうから黙って入ればよかったのかもしれないけど、いちおう善良な市民として解禁日まで待ったってわけ。

同展は川端龍子(1885-1966)の生誕135年を記念する回顧展。すると来年は没後55年の記念展が開けるし、再来年は生誕137年展も可能だが、誰も企画しないだろうね。あ、ちなみにぼくは長いあいだ龍子のことを女性画家だと思っていたけど、「りゅうし」という名の男ですよ。で、日本画嫌いのぼくがわざわざこれを見たいと思ったのは、日本画らしからぬブッ飛んだ発想ができる画家だからだ。チラシにも「衝撃の日本画」というサブタイトルのほか、「スケール、発想、生きざま、すべて規格外!」のコピーが踊る。

とりわけふざけてるとしか思えないのが戦争画だ。今回も超ド級の《香炉峰》が出ているが、これは中国の名山・香炉峰上空を飛ぶ日本の戦闘機を画面いっぱいに描いたもので、なんてったってサイズがほぼ原寸大の幅7メートル以上もある。しかも機体と主翼がなぜかシースルーで、下界の風景が透けて見えるのだ。いったいどういうつもりだろう? ほかにも、ここには出ていないが、青い神が巨大な魚雷を水中で発射しようとする《水雷神》や、南海を行く船団の上に太陽と三日月と南十字星が同時に描かれた《輸送船団海南島出発》など、破天荒な戦争画を残している。

こうした奇抜な発想は、もともと洋画家としてキャリアをスタートさせ、生活のために挿絵を描いていたという経験が培ったものだろう。初めから日本画の因習的な世界にどっぷり浸かっていたら、こんな発想は生まれなかったに違いない。20代後半でアメリカ旅行を果たし、帰国後いよいよ本格的に洋画家の道を進むと思いきや、なぜか日本画家に転身してしまう。ボストン美術館で《平治物語絵巻》と出会ったのが転向理由のひとつらしいが、これも中世の戦争画だ。最初は日本美術院展(院展)を発表の場にしたが、やがて破格の作品が仲間の反発を招くようになる。《龍安泉石》は京都・龍安寺の石庭を描いた四曲一双の屏風絵で、15個の石をすべて画面に収めているため、幅8メートルを超す超大作。こうした場所をとる作品を「会場芸術」といって中傷する者もいたが、これっていまの「インスタレーション」に近くね? いずれにせよほかの出品作家には迷惑がられたようだ。

こうして院展を脱退した龍子は青龍社を旗揚げ、以後亡くなるまで37年間、戦争を挟んで青龍社で発表を続けていく。そのなかでもっとも首をひねった作品が《南飛図》だ。二曲一双に8羽の雁と月、濃紺の空を描いたシンプルな絵だが、雁はすべて下を向き落下しているように見える。龍子に言わせると、地図では下が南なので雁が南下している場面を真上から見たところだというが、しかし上から見たら月と青空は見えないはず。このように辻褄が合わないのも龍子らしい。《伊豆の覇王樹》は亡くなる前年の制作で、青龍社に出した最後の作品。手前に種類の異なるサボテンを並べ、背後に大きく富士山を配しているのだが、色彩は緑青と茶、太陽の黄色だけで塗り残しも多く、誰が見ても未完成としか思えない。なぜこんなものを出品したのだろうか。

作品は初期の挿絵や青龍社のポスターも含めて100点余りで、そのほとんどが大田区立龍子記念館から借りたもの。素朴な疑問符だが、自ら建てた記念館に主要作品の大半があるということは、それらは売れなかったのか? それでなぜ立派な邸宅を構え、生前に記念館まで建てることができたのか? 答えは、ほかで稼いでいたから。やっぱり会場芸術(超大作)は売れないから、自分の記念館で見せるしかなかったのだ。

2020/06/19(金)(村田真)

ロンドン・ナショナル・ギャラリー展

会期:2020/06/18~2020/10/18

国立西洋美術館[東京都]

本来なら3月3日に始まり、6月14日で終わっていたはずなのに、開催を3カ月半ほどズラしてようやくスタートした。この間スタッフも気が気じゃなかったろうな。なにしろ飾りつけも終わって関係者の内覧会も済み、いざ一般公開……の直前に延期の決定。最初は1カ月足らずで再開できるとみんな思っていたに違いないが、やがて2カ月、3カ月と延び、ひょっとしたら日の目を見ないまま名画を返さなければならなくなるんじゃないかと、ヤキモキしたはず。あー開いてよかったー。

でも見る側にとっては喜んでばかりいられない。本日初日から4日間は前売り券や招待券を持っているか、無料観覧対象者しか入れず、しかも整理券が必要なのだ。そこで朝10時に行ってみたら、すでに100メートルほど列ができている。入るためではなく、整理券をもらうための列だ。ようやく整理券を手に入れたら、14時15分からの回。なんと4時間も待たなくてはならないのだ。ガーン! でもぼくみたいなヒマ人はいいほうで、遠くから来て昼すぎには帰らなければいけない人は悲惨だ。実際、スタッフと押し問答している人も見かけた。そして来週からは日時指定の予約制となる。どうやらこのシステム、ブロックバスター(大量動員)展には必須となりそう。

さて、ロンドンのナショナル・ギャラリー(以下、NG)だ。この美術館は、数こそ少ないけれど質の高い絵画コレクションで知られている。例えば国立西洋美術館(以下、西美)にはおよそ6千点のコレクションがあるが、大半は版画であり、タブローは1割にも満たない。それに対してNGのコレクションは西美の半分以下の2,300点ほどしかないのに、いずれも名品ぞろいの絵画。どれほど名品ぞろいかというと、NGの来館者は年間574万人(2018年)なので、単純に割り算すると、1点あたり約2,500人の動員力を備えている。西美は年間137万人(同年)なので1点あたり10分の1以下の228人ほど。しかも西美は他館から作品を借りる企画展で動員数を稼いでいるので、コレクションだけだとずっと少なくなる。これは西美が少ないというより、NGが異常に多いのだ。同様の計算をすると、38万点のコレクションを誇るルーヴルは27人、800万点の大英博物館にいたっては0.7人になってしまう。

なぜこれほどNGに名画が集まったのか。もちろん大英帝国華やかなりし19世紀にコレクションを増やしていったからでもあるが、それ以上にNGが名画を集めたというより、NGにコレクションされたから名画になったというのが答えだ。イギリス人は19世紀からイタリアやフランスから美術品を買い、NGや大英博物館やコートールドのコレクションを元に美学・美術史を発展させた。だから美術史の教科書にはイギリスの美術館が所有する作品が多く載り、結果的に名画として広く知られるようになったのだ。

だいたい大英帝国時代のイギリス人は美術に限らず、音楽や料理も含めて大陸の文化を享受するだけで、自分たちでつくり出すことにあまり熱心ではなかった。イギリスの有名な画家といえばターナーくらいしか思い浮かばないのはそのためだ。ほかの国の美術館と違って、NGに自国の作品がとても少ないのは、イギリス美術専門のテート・ブリテンがあることも理由だが、そうでなくてもNGの高い偏差値に追いつける作品をイギリス人自身が生み出してこなかったからでもあるだろう。今回もレノルズ、ゲインズバラ、ローレンスらイギリス人の作品が何点か出ているけど、ターナーを除いて明らかに見劣りがする。逆にターナーの《ポリュフェモスを嘲るオデュッセウス》(1829)はすばらしく、全出品作品中ベスト3に入る1点。

ではようやく本題に。今回は15世紀のルネサンス絵画から、19世紀末のポスト印象派まで61点の展示。数だけいえばきわめて少ないが、NGらしく量より質で勝負なのだ。なによりコレクションをまとめて館外で紹介する展覧会は初めてというから、すべて日本初公開。いったいどれだけ金を積んだんだろう。これで開催できずに終わっていたら主催者は泣くに泣けない。

最初のウッチェロの《聖ゲオルギウスと竜》(1470頃)は、学生時代に模写したこともある個人的に好きな作品。クリヴェッリは西美にも1点あるが、この大作《聖エミディウスを伴う受胎告知》(1486頃)からは、遠近法を駆使して画面空間を仕切り、細密に質感を描き分ける画家の嬉々とした様子が伝わってくる。ティントレットは雑な作品が多くて好きじゃないけど、《天の川の起源》(1575頃)はエロチックな画題を珍しく丁寧に描いて好感が持てる。ベラスケスの《マルタとマリアの家のキリスト》(1618頃)は初期作品だが、奇想とも言える構図が見もの。フェルメールの《ヴァージナルの前に立つ若い女性》(1670-72頃)はNGでいちばん好きな作品だが、今回来ているのはもう1点の《ヴァージナルの前に座る若い女性》(1670-72頃)のほうだ。

先ほどレノルズやゲインズバラは見劣りすると述べたが、彼らの手本となったのがフランドルから来たヴァン・ダイクであり、彼の《レディ・エリザベス・シンベビーとアンドーヴァー子爵夫人ドロシー》(1635頃)に比べれば見劣りするのだ。アングルの《アンジェリカを救うルッジェーロ》(1819-39)はルーヴルのヴァリアントだが、珠玉の小品。最後はゴッホの《ひまわり》(1888)に1室があてがわれている。日本にほぼ同じ構図のヴァリアントがあるから(NGにはサインがあり、日本のにはサインがない)、よけい重宝されるんだろうけど、これが今回の最大の目玉であり、NGを代表する作品といわれると、違うんだよなあ。やっぱNGはクラシックでなくちゃ。

2020/06/18(木)(村田真)

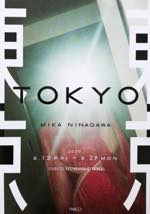

蜷川実花「東京 TOKYO / MIKA NINAGAWA」

会期:2020/06/12~2020/06/29

PARCO MUSEUM TOKYO[東京都]

リニューアルしたばかりで、コロナ禍によって休業していた渋谷PARCOも、非常事態宣言の解除を受けて再開した。その4FのPARCO MUSEUM TOKYOが、蜷川実花の「東京」展で再スタートしたのはとても肯ける選択だ。いま一番勢いのある写真家の作品で、沈滞している空気感を払拭したいという願いを込めてのことだろう。

その狙いは、うまくはまったと思う。蜷川も期待に応えて、撮り下ろしを含む力作を発表した。会場に掲げたテキストに、「いつか、東京にきっちり向き合って写真を撮らなくてはいけないとずっと思っていた」と書いているが、生まれ育った場所であるにもかかわらず、たしかにこれまで、正面からきちんと東京に対峙したシリーズはなかった。今回はほとんどの写真を「写ルンです」で撮影しているが、その彼女の眼差しや身体と一体化したカメラを使うことで、虚構と現実の境界線が曖昧な「半径2.3メートルの世界」がヴィヴィッドに浮かび上がってきている。

ただ、もう少し何とかできたのではないかという思いもないわけではない。このような、身近な人物や環境を無作為に取り込んでいくスタイルは、1990年代から蜷川の自家薬籠中のもので、それ自体に新鮮味はないからだ。東京オリンピックの延期、人影が消えたコロナの自粛期間、そしてふたたび日常化しつつある街と、めまぐるしく動いていく「東京」の意識と無意識の狭間をあぶり出すためには、撮影においても、展示においても、何かプラスアルファが必要になるのではないだろうか。なお、展覧会に合わせて、町口覚の編集・造本設計による同名の写真集も刊行された。写真に日付が添えてあることで、2018〜20年という、まさに「この時期」のリアリティが増している。

関連レビュー

蜷川実花「うつくしい日々」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2017年06月15日号)

蜷川実花「ファッション・エクスクルーシヴ」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2016年06月15日号)

蜷川実花:Self-image|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2015年02月15日号)

2020/06/17(水)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)