artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

喜多村みか 写真展「TOPOS」

会期:2019/10/31~2019/11/12

Alt_Medium[東京都]

中学時代を長崎で過ごした喜多村みかは、数年前から「自分の痕跡を辿るように」その街を撮り始めた。その後、それまで縁がなかった広島にも足を運ぶようになる。ある年の8月6日と9日に、喜多村はTVの中継で長崎と広島の平和記念式典の様子を見ていて、その画面に向けてシャッターを切った。それをきっかけにして、新たな作品の構想がかたちをとっていった。「TOPOS」と題されたそのシリーズは、本年度の「VOCA展2019 現代美術の展望──新しい平面の作家たち」(上野の森美術館)に出品され、大原美術館賞を受賞する。今回の東京・高田馬場のAlt_Mediumでの展示は、その発展形である。

「TOPOS」、すなわち「連想や記憶を蓄えておける場所」(中村雄二郎)としての長崎と広島は、かなり特異な空間といえるだろう。いうまでもなく、原子爆弾の投下による被災という強烈なバイアスがかかった記憶がまつわりついているからだ。そのことを踏まえて写真を撮影し、選択し、構成していくためには、デリケートな手つきが必要になる。喜多村の今回の展示では、隅々にまで二つの土地の「TOPOS」についての配慮が感じられた。原爆ドーム、平和祈念像、「戦没学徒出身校」の石碑など、直接的に長崎や広島の悲劇的な状況につながる写真はしっかりと撮影されている。だがそれらの写真を、やや距離を置いて日常的なイメージのなかに紛れ込ませ、「遠くのどこか」の出来事として再構築していくプロセスが周到に準備されているので、むしろ「TOPOS」自体が本来備えている「連想や記憶」を喚起していく機能が無理なく引き出されてきていた。喜多村の写真の表現者としての資質が、まさに開花しつつあることがよくわかる、高度に練り上げられたいい展示だった。

なお、展覧会に合わせてAlt_Mediumから同名の小冊子が刊行されている。よくまとまってはいるが、もう一回り大きなサイズの写真集として見てみたい。

2019/11/12(火)(飯沢耕太郎)

アルフレッド・ジャー展 The Sound of Wind / 風の音

会期:2019/10/04~2019/11/02

KENJI TAKI GALLERY / TOKYO[東京都]

オペラシティに行く途中、開いてるみたいなので寄ってみた(会期はとっくに終わっている!)。アルフレッド・ジャーは昨年発表された第11回ヒロシマ賞を受賞したチリ生まれのアーティスト。今回はヒロシマ賞に因んで核をテーマにした作品が展示されている。

ギャラリーの中央に据えられたライトテーブルの上に、三つのキューブが置かれ、各面にそれぞれ「HI」「RO」「SHI」「MA」、「NA」「GA」「SA」「KI」、「FU」「KU」「SHI」「MA」の文字が刻印されている。みんな4音ずつであることにあらためて気づく。見ていたら急にライトテーブルが消えた。しばらくするとゆるやかに点灯し始める。光のエネルギーを感得させる仕掛けか。壁には三つの時計がかかり、それぞれ8時15分、11時2分、2時46分を指し示している。前2者は原爆が投下された時刻、後者は地震の発生時刻だが、よく見ると長針と短針は止まっているのに、秒針だけは動き続けている。

よく考えてつくられているなあと感心する一方、ふと「HIROSHIMA」「NAGASAKI」と「FUKUSHIMA」を同列に並べていいのだろうか、とも思う。核による甚大な被害を被った点では同じだが、前2者は戦争により人為的に投下され、何万もの人命を奪った大量殺人であるのに対し、後者は原発事故。福島の人はヒロシマ、ナガサキと同列に並べられ、モニュメンタルに作品化されてどう思うだろう? 逆に広島、ナガサキの人たちは? こういう社会問題を扱うのは難しい。

2019/11/12(火)(村田真)

1984+36、Artists' Talk「回顧と展望」

会期:2019/11/03~2019/11/23

遊工房アートスペース[東京都]

杉並区の遊工房アートスペースを訪れ、高島亮三の個展「1984+36」のほか、レジデンスのプログラムで滞在しているニュージーランドのアーティスト、ヒカル・クラークによる「善良なるスポーツ精神」展の制作現場を見てから、トークのゲストとして参加した。

ヒカル・クラーク「善良なるスポーツ精神」展の制作風景より

高島はサイコロを用いた作品で知られるが、ただミニマルな要素を反復するだけでなく、日本社会への批評を込めている。例えば、大量のサイコロを集合させたメタ・サイコロというべき「ナショナル・ダイス」や、すべての面が赤い1の目になった「ジャパン・オール」などである(ちなみに、1の目が赤いのは国際標準ではなく、日本のサイコロに多い)。今回、筆者は執筆した時期があいちトリエンナーレ2019と重なったこともあり、「炎上する社会で求められる知性:高島亮三論」をカタログに寄稿した。すなわち(慰安婦を連想させる)少女像や天皇像などの具象的なアイコンはネットで燃えやすいが、高島のような抽象的な表現はそうした事態を避けやすい。なお、展覧会のタイトルは、言うまでもなくジョージ・オーウェルのディストピア小説『1984』から36年後が、2度目の東京オリンピック開催の年にあたるという意味だ。同名の作品もあり、一円ならぬ「一丸」のコインに「一九八四+三十六年」と刻まれている。

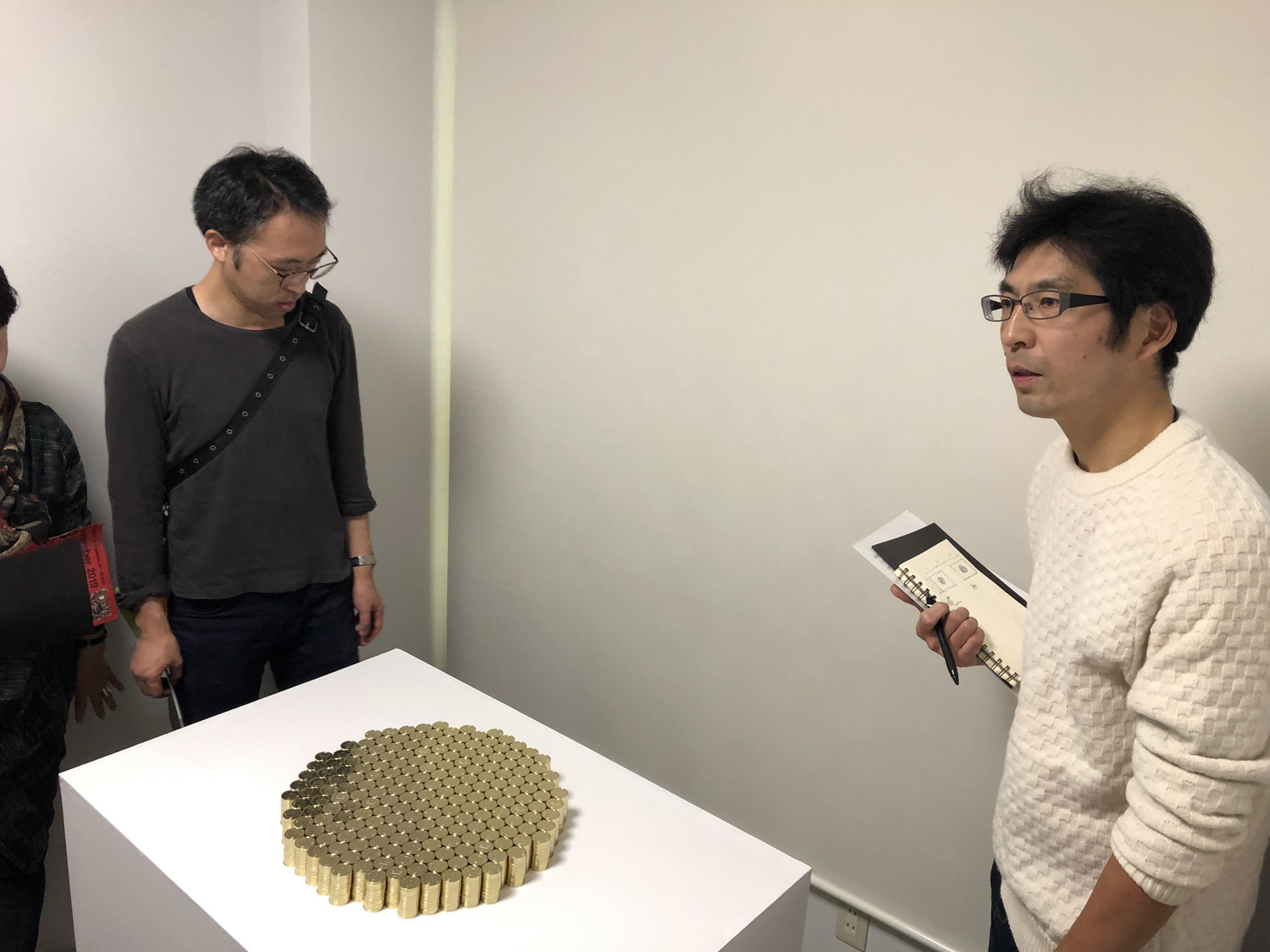

高島亮三個展「1984+36」の展示風景より

高島亮三個展「1984+36」の展示風景より

さて、アーティスト・トークの「回顧と展望」は、遊工房アートスペースの活動30周年を記念する午前から夜まで続く長丁場のプログラムだったが、都合により筆者はリサーチャーのヤン・チェンと辻真木子がモデレータをつとめた第1部の「なんでこうなるの……?」にのみ参加した。

興味深いのは、高島とクラークのいずれもが東京オリンピック2020をテーマに選び、貨幣をモチーフにしていたことだ。トークでは、他のレジデンス作家であるクリントン・キングやジュリー・カーチスも交え、国家、あいちトリエンナーレ2019をめぐる状況、現代のアート・マーケットなどのトピックが話題になった。ここで改めて判明したのは、やはり日本人はオリンピックに対して特別な思い入れがあるということだった。そして民間のギャラリーが、設立当初から海外の作家を受け入れ、こうした国際的な議論の場を設けていることにも驚かされた。なお、2002年に開始された善福寺公園とその周辺を使った「トロールの森」という国際野外アート展にも、遊工房アートスペースが深く関わっている。

「Youkobo Exhibition|3-23 November, 2019」より、クリントン・キング&ジュリー・カーチスの展示風景

2019/11/10(日)(五十嵐太郎)

清水裕貴「Empty park」

会期:2019/10/24~2019/12/06

PGI[東京都]

写真とストーリーとを結び合わせて作品化していく清水裕貴の新作は、「見えない水と、古い土地についての物語」だった。彼女が幼い頃に遊んでいた公園の隣には「謎めいた広大な草地」があり、そこには細い水路があって、稀に水が溢れると大きな池になると聞かされていた。その話を思い出して、約20年ぶりにその公園を訪れて撮影した写真群と、「水を盗もうとした泥棒」、「公園の清掃係」などを登場させて書き綴ったショート・ストーリーとを組み合わせたのが今回の展示である。

以前はプリントを壁から床に垂らすなど、インスタレーション的に扱う展示を試みたこともあったが、今回はオーソドックスにフレームに入れた写真が並んでいる。作品と作品のあいだの壁、2カ所に日本語と英語で言葉を配するやり方も、奇を衒ったものではなく、すっきりと目に入ってきた。清水の写真と言葉のクオリティは着実に進化している。「第17回 女による女のためのR−18文学賞」を「手さぐりの呼吸」で受賞するなど、小説家としても注目を集めつつある。だが、これが終着点とはまだ思えない。写真も言葉も、もう一段階レベルアップして、清水にしか到達できない世界を見せてくれるのではないかという期待があるのだ。両者に足りないのは、おそらく「切実さ」だろう。清水の作品を見ていると、彼女自身の生と緊密に結びついた言葉やイメージを、まだしっかりとつかみ取っていないのではないかと思ってしまうのだ。

なお、東京・外神田のnap galleryでも、同時期に「Birthday beach」展が開催された(10月16日〜11月23日、[休廊]11月6日〜9日)。こちらは「波打ち際に流れ着くものたちの物語」がテーマである。

2019/11/06(水)(飯沢耕太郎)

やなぎみわ展 神話機械

会期:2019/10/20~2019/12/01

神奈川県民ホールギャラリー[神奈川県]

そういえば、やなぎみわの展覧会をしばらく見ていなかったことに気づいた。約10年ぶりの個展だそうだ。やなぎは2010年から本格的に演劇のプロジェクトを始動した。それ以前から、彼女の作品には演劇的な要素が色濃かったのだが、写真・映像作品中心の展示から、舞台・パフォーマンスの制作へと活動の中心を移行していったのだ。その後、大正期の新興芸術運動に想を得た「1924」3部作(2011〜12年)、台湾製のステージ・トレーラーを使った野外劇「日輪の翼」(2016年〜)などが話題を集める。だが、そのあいだもアート作品の制作は並行して続けられており、今回の展示では演劇とアートとの融合が模索されていた。

「マイ・グランドマザーズ」、「エレベーター・ガール」、「フェアリー・テール」といった1990〜2000年代初頭の旧作をイントロダクションとして、今回の展示のメインとなっている「神話機械」が姿をあらわす。本展に向けて、京都造形芸術大学、京都工芸繊維大学、香川高等専門学校、群馬工業高等専門学校、福島県立福島工業高等学校のロボット製作チームと共同プロジェクト「モバイル・シアター・プロジェクト」を立ち上げ、ユニークな構想の「神話機械」を完成させた。「タレイア」(メインマシン)、「ムネーメー」(投擲マシン)、「メルポメネー」(のたうちマシン)、「テレプシコラー」(振動マシン)といったマシン群が、奇想天外な動きで、ハイナー・ミュラーの《ハムレット・マシーン》やマルセル・デュシャンの「レディ・メイド」を下敷きとしたパフォーマンスを展開する。また、日本神話に基づく新作シリーズの「女神と男神が桃の木の下で別れる」では、福島の桃を撮影した写真で展示空間を構成していた。

やなぎの演劇的想像力は、以前よりもスケールの大きさと飛躍性を増し、融通無碍に神話世界を渉猟することができるようになった。写真を使う場合も、こじつけめいたところがなくなり、力強いものになってきている。「神話機械」には、今後さらに広がりのあるプロジェクトとして展開していく可能性を感じる。

2019/11/05(火)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)