artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

府中市制施行65周年記念 おかえり 美しき明治

会期:2019/09/14~2019/12/01

府中市美術館[東京都]

タイトルだけ見てもそそられないが(サブタイトル「『明治の微笑み』をあなたに」を見るとなおさらしおれる)、しかしチラシの絵を見たとたん、行くことに決めた。絣の着物を着てカゴを背負った娘が菊の花を摘んでいる図で、隅々まできちんと丁寧に描かれている。なのに、というか、だからというか、違和感が満々なのだ。いわゆる洋画でもなければ日本画でもない、そもそも美術史に登場するのが場違いのような絵というか。似たような違和感を覚える絵に最近出会ったと思ったら、「リヒテンシュタイン侯爵家の至宝展」に出ていたビーダーマイヤー様式の絵画だ。なにか絵画芸術を飛び越して見る者の琴線に触れるというか、大衆の情をなでるというか。その意味では童画やイラストに近いのかもしれない。

作者は笠木治郎吉。幕末に生まれ、横浜で外国人相手に日本の風俗を描いた水彩画を売っていたという。だから作品は主に海外で流通し、日本ではほとんど知られていなかったのだ。笠木はほかにも漁師の娘、木こり、猟師の老人、花売り娘などを描いた水彩画が10点以上出ているが、どれも草の葉1枚1枚、髪の毛1本1本まで細密描写するクソリアリズムなのに、笑っちゃうほど現実感に乏しい。それはひとつには、日本の昔ながらのモチーフを、西洋的な描写で表すというチグハグさもあるが、それよりなにより、第1次産業に従事している娘が、モデルのように肌が白くて美しいなんてありえないだろって話だ。

同展にはほかにも、徳川慶喜や五姓田芳柳、渡辺幽香らによる日本画とも洋画ともつかない風景画や肖像画、百武兼行、牧野義雄、武内鶴之助ら留学組の西洋の風景画、チャールズ・ワーグマンをはじめ、ジョン・ヴァーレー・ジュニア、アルフレッド・パーソンズら明治期に来日した画家による日本の風景画、さらに彼らに影響を受けた三宅克己、大下藤次郎、丸山晩霞らによる水彩画、多くの画家が絵にした富士山や日光東照宮など、水彩画を中心に油彩、スケッチなど300余点が出ている。ふだんお目にかからない絵や未知の作品にたくさん出会えて、得した気分。

美術史のメインストリームを正面から紹介するのではなく、主流から外れたり忘れられたりした知られざる作家や作品を発掘・再発見するのも、各地にある公立美術館の役割のひとつだと思っている。府中市美術館はまさに公立美術館の鑑だ。

2019/10/27(日)(村田真)

四國五郎展

会期:2019/10/01~2019/12/27

平和祈念展示資料館[東京都]

敗戦後、大陸にいた日本兵のうち、ソ連軍に連行されて極寒のシベリアで強制労働させられた者は57万人以上といわれ、うち約1割の5万5千人が飢えや寒さで死亡したとされる。無事帰還した人のなかには画家もたくさんいたはずで、とりわけ抑留体験を描いたことで知られるのが、香月泰男、宮崎進、そして四國五郎だ。

彼らに共通するのは、帰国してすぐにつらかった抑留体験を描くのではなく、それを絵にするまでに何年もの歳月を要したことだ。香月は帰郷後まもなく2、3点描いてみたものの納得がいかず、本格的に手がけるのは10年ほど経た50年代末から。宮崎も自らの体験を描いてはいたけれど、公表するのは90年代半ばからのこと。四國にいたっては、退職後の90年代にシベリアに慰霊の旅をしたのがきっかけで描き始めたというから、実に半世紀近くを要したことになる。ことほどさように時間がかかったのは、それほどシベリア体験が彼らに大きくのしかかっていたからで、それを自分のなかで咀嚼し、芸術に昇華するには何十年もの歳月を必要としたということだ。

特に四國は、香月や宮崎と違って美術学校を出ておらず、市役所に勤めながら絵を描いたアマチュア画家。したがって制作活動に専念できたのが退職後だったこともひとつの理由だろう。また、彼は1947年に帰国命令を受けたものの、日本を目前にしたナホトカに1年間自らの意志で残り、雑誌の表紙絵やカットを描くなど宣伝活動に従事したという。詳しいことはわからないが、抑留中に社会主義思想に染まってソ連に残留した元日本兵はけっこういたらしい。おそらく四國も、シベリアで栄養失調で死にかけたとはいえ、病院で絵を学ぶなどそれなりの恩恵も受けたようで、香月ほどの強い恨みを抱かなかったのかもしれない。

だが、それより四國の心を動かすもっと大きな出来事があった。それが原爆だ。彼は生まれが広島で(ちなみに香月も宮崎も隣の山口県出身)、帰国後実弟が原爆で亡くなったことを知る。そのため戦後はシベリア抑留という個人の体験を封印し、はるかに過酷で切実な被曝問題に向き合わざるをえなかったのだ。1955年には仲間とともに「広島平和美術展」を組織し、同展を舞台に代表作である「母子像」を発表することで、平和のメッセージを送り続けた。その彼が抑留体験を描き始めるのは、67歳のときシベリアに墓参りと鎮魂の旅に出てからのこと。そのときのスケッチとそれを元にした油絵などが今回の展示の中心となっている。したがって油絵は抑留体験から約半世紀を隔てて描かれたものばかり。

どれも空は鈍色で、捕虜の兵士たちは一様に暗く、風景はほとんどモノクローム。現地を再訪して記憶が蘇った部分もあるのだろう、陰鬱な空気が漂う。香月も宮崎も同じく抑留体験の絵はモノクロームに近かったが、この2人が具象に限界を感じ、マチエールを重視した半抽象で表現したのに対し、四國はあくまで愚直なまでの具象で表わそうとした。その点で四國の絵は「記録画」、いや「「記憶画」というべきだろう。

興味深いのは《シベリアに連行される捕虜を写生する私》と題された作品。画面の左4分の3にソ連兵の監視下で連行される日本兵を描き、4分の1に1991年に墓参りに訪れたときの自分たちを描き込んでいるのだ。抑留中の自分を45年後の自分がスケッチしている「異時同図法」。会期後半に出品される《1946年埋葬者を運ぶ私を写生する1993年の私》もタイトルどおり、半世紀近い時差をひとつの画面に収めている。記録画のなかに記録する現在の自分まで記録しているわけで、二重の記録画になっている。

関連レビュー

四國五郎展─シベリアからヒロシマへ─|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年07月15日号)

2019/10/25(金)(村田真)

エドワード・ゴーリーの優雅な秘密

会期:2019/09/29~2019/11/24

練馬区立美術館[東京都]

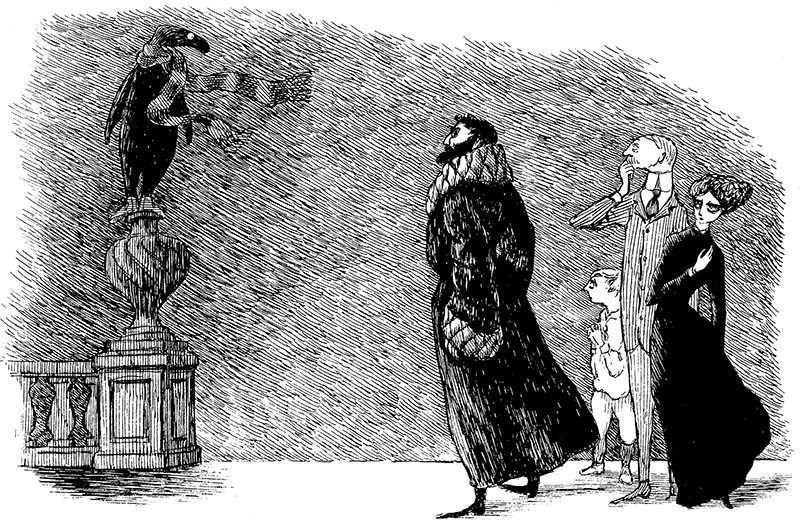

エドワード・ゴーリーは、きわめて異質な作風であるのに、カルト的な人気を誇る米国の絵本作家である。繊細なモノクロームの線描が得意で、それにより不気味さを醸し出しつつ、古典的な欧州貴族のような雰囲気も併せ持つ。私がゴーリーの作品に初めて触れたのは、絵本『敬虔な幼子』だった。これは神の教えに敬虔すぎる3歳の男の子の言動を淡々と描いた物語で、最後に男の子は風邪をこじらせてあっけなく死んでしまう。男の子を賛美しているわけでも同情しているわけでもなく、むしろ揶揄しているのか冷淡しているのか。その絶妙なトーンにやや戸惑いを覚えた。その後に読んだ絵本『うろんな客』にも唖然とした。ある日、突然やってきた胡散臭い、勝手気ままな生き物が家庭内をかき乱していく物語で、しかも17年経ってもまだ居るという結末である。うろんなのに、どこか憎めない愛らしい生き物として描かれる。

《うろんな客》1957 挿絵・原画 ペン・インク・紙[エドワード・ゴーリー公益信託/©2010 The Edward Gorey Charitable Trust]

《うろんな客》1957 挿絵・原画 ペン・インク・紙[エドワード・ゴーリー公益信託/©2010 The Edward Gorey Charitable Trust]

ゴーリーの作品は、おそらく予定調和な物語に飽き足らない人を強烈に惹きつけるのだろう。「敬虔」と言いつつ揶揄し、「うろん」と言いつつ愛する。またほかの代表作『不幸な子供』や『ギャシュリークラムのちびっ子たち』にも見られるように、登場する子供たちはたいてい容赦なく悲惨な目に遭って死んでしまう。その点が絵本としては異質なのだ。絵本だからといって子供を決して美化せず、夢や希望を与えることもカタルシスもない。だから読後に何とも言えない感情が残り、それが余韻となって後を引くのである。

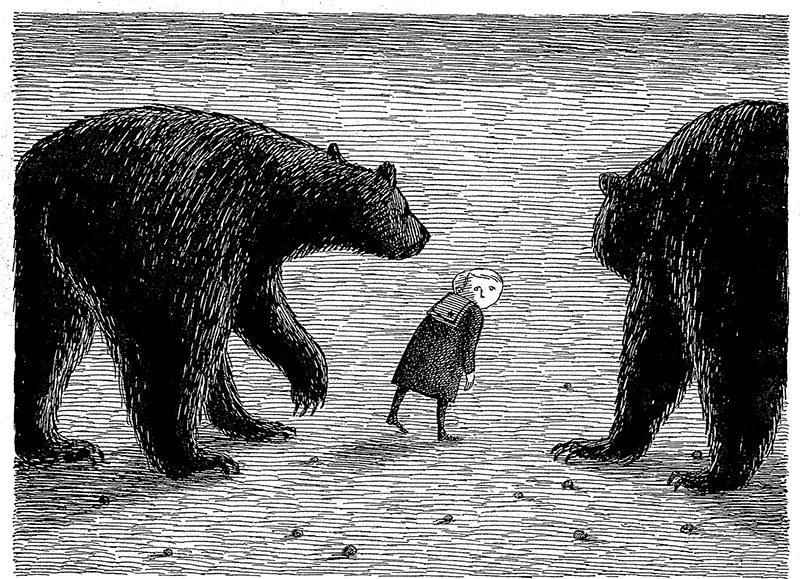

《不幸な子供》1961 挿絵・原画 ペン・インク・紙[エドワード・ゴーリー公益信託/©2010 The Edward Gorey Charitable Trust]

《不幸な子供》1961 挿絵・原画 ペン・インク・紙[エドワード・ゴーリー公益信託/©2010 The Edward Gorey Charitable Trust]

《ギャシュリークラムのちびっ子たち》1963 挿絵・原画 ペン・インク・紙[エドワード・ゴーリー公益信託/©2010 The Edward Gorey Charitable Trust]

《ギャシュリークラムのちびっ子たち》1963 挿絵・原画 ペン・インク・紙[エドワード・ゴーリー公益信託/©2010 The Edward Gorey Charitable Trust]

本展は主著の原画をはじめ、ほかの書籍に寄せた装丁や挿絵、また舞台美術まで、ゴーリーの仕事を多角的に紹介する内容だった。主著で見せる不気味さをほかの仕事ではあまり押し出すことなく、明るく洗練された絵だったことに驚いた。やはりゴーリーは絵が上手でセンスが良い人なのだ。だからどんなに不条理で悲惨で残酷な物語でも、それを上品にオブラートに包み込んでしまう。よくゴーリーの絵本について「子供向けではない」と言われるが、子供は怖い話が案外好きである。また私自身を振り返ってみても、そういう話こそ成長過程で良い糧になることは多い。平坦な作品を「毒にも薬にもならない」と言うが、ゴーリーはつねに毒をもって物語を伝えてきた。本展はその独特の魅力を知るきっかけとなるのではないか。

公式サイト:https://www.neribun.or.jp/event/detail_m.cgi?id=201906011559352588

2019/10/24(杉江あこ)

倉谷卓「アリス、眠っているのか?」

会期:2019/10/06~2019/10/30

Hasu no hana[東京都]

ギャラリーHasu no hanaは、昨年大田区鵜の木から品川区戸越に移転した。そのとき、家の中には以前の住人が残していた生活用品が溢れていて、ギャラリーに改装するために処分する必要があった。倉谷卓はその作業を手伝っているうちに、そこで飼われていた「アリス」という名前の猫の写真に目を留める。その白黒斑の猫の写真をきっかけにして、倉谷は印画が貼られたままネットオークションに出回っている家族アルバムを購入し始める。今回の個展では、そうやって蒐集したアルバムからかたちをとっていった作品を展示していた。

倉谷のように、いわゆる「ファウンドフォト」を素材にしてアート作品を制作しようと考える者はかなり多い。だが多くの場合、その作業は思いつきの場当たり的なものに終わりがちだ。だが倉谷は周到に準備を重ね、的確なプロセスを導き出して作品化している。今回の展示のメインとなる「Photographic Grave」は、壁一面に張り巡らされた、戦前から戦後にかけてのアルバムの台紙の群れである。そこに貼られていた写真はほとんど剥がされて、コーナーシールや糊の痕が見えるだけだが、「アリス」のようなペットの動物が写っている写真は残されている。むしろ写真が不在のほうが、想像力を強く喚起するのが興味深い。ほかに、アルバムから写真を剥がす様子を記録した映像作品「時代考証/レトロ/女学生」、「アリス」に関わりのある家具、絵画、写真などによるインスタレーション「ザ・スイート・メモリー」、表紙を反転させて裏表紙と貼り合わせたコラージュ作品「tu fui ego eris」などが展示されていた。写真の内容よりも、それがどんなふうに記憶を内蔵したメディアとして保存されてきたのかという形式にこだわったユニークな発想の作品群である。このシリーズは、これで終わりではなく、まだ発展していくのではないだろうか。

2019/10/23(水)(飯沢耕太郎)

蔦谷典子『夢の翳 塩谷定好の写真 1899-1988』

発行所:求龍堂

発行日:2019年10月10日

戦前〜戦後に、鳥取県東伯耆郡赤碕町(現・琴浦町)で心に沁みるような風景・人物写真を制作し続けた塩谷定好(1899-1988)の評価は、近年さらに高まりつつある。2017年3月〜5月にも島根県立美術館で回顧展「愛しきものへ 塩谷定好 1899-1988」展が開催されたが、今年も同美術館で「生誕120年記念 塩谷定好展」(8月23日〜11月18日)が開催されている。それにあわせて、同美術館学芸員の蔦谷典子の手で、代表作104点をおさめた本書が刊行された。

「村の情景」、「子供の情景」、「海の情景」、「花の情景」の4章に分けられた作品群をあらためて見直すと、単玉レンズ付きのヴェスト・ポケット・コダックカメラ(通称・ベス単)によるソフトフォーカス効果、印画紙にオイルを引いて描き起していく絵画的な手法を使った典型的な「芸術写真」であるにもかかわらず、そこに山陰の風土に根ざした実感のこもったリアリティが宿っていることにあらためて気づかされる。大正期から昭和初期にかけての「芸術写真」についての調査・研究もだいぶ進んできたが、個々の写真家たちの作品世界をより細やかに探求していく試みはまだまだ不十分だ。その意味で、詳細な年譜、文献目録を収録した本書の刊行の意味はとても大きい。塩谷の生家を改装した塩谷定好写真記念館の活動についても丁寧にフォローしており、同郷の植田正治らを含めた同時代の山陰の写真家たちの仕事への、よきガイドブックの役割も果たすことができそうだ。

2019/10/23(水)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)