artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

ダ・ヴィンチ没後500年 「夢の実現」展

会期:2020/01/05~2020/01/26

代官山ヒルサイドフォーラム[東京都]

昨年はレオナルド・ダ・ヴィンチの没後500年。パリのルーヴル美術館では史上最大規模の回顧展が開催中だが、ストの影響で見られない日もあったそうで、それがニュースになるくらい話題の展覧会なのだ。パリとは比ぶべくもないものの、東京でも「没後500年展」が開かれた。主催は東京造形大学。絵画、彫刻、デザイン、映像など各専攻の先生と生徒たちが協力して、1人の万能の天才に迫ろうというのだ。

同展の見どころは、未完成を含めてレオナルドの絵画作品全16点が展示されること。しかも劣化したり後に修復された作品はオリジナルに近づけ、未完成作品はちゃんと完成させて見せるというから、親切というか余計なお世話というか。もちろんホンモノは1点もないばかりか、絵の具と筆による複製もなく、すべてヴァーチュアル復元。フェルメールの「リ・クリエイト」といい、大塚国際美術館といい、日本人はオリジナルより「復元」のほうが得意かもしれない。

展示は、ほぼ原寸大に復元した図の隣に小さな原図も並べているのでわかりやすい。例えば初期の《受胎告知》や晩年の《聖アンナと聖母子》などは、もともとオリジナルの姿をとどめているので問題ないが、《ラ・ジョコンダ(モナ・リザ)》の復元図になると、空はあくまで青く、お肌はつるつるに若返って、なんだか薄っぺらく感じられる。下描き段階で終わった《聖ヒエロニムス》や《東方三博士(マギ)の礼拝》にいたっては、「ウソだろ!」「レオナルドってこんなにヘタだったか?」とツッコミたくなるほど違和感満載なのだ。

なぜこんなに違和感を覚えるのか。未完成作品を見慣れてしまっているせいもあるかもしれないが、やっぱり復元する側の知識と技術が追いつかなかったからではないか。いくら専門家が集まっても、一人の超絶的天才にはかなわないということだ。いやむしろ寄ってたかってイジるほど芸術作品としては陳腐で凡庸なものになっていく。もうひとつは、ヴァーチュアル技術の限界だ。いくら忠実に復元したところで、紙にインクを載せて出力されるので、どうしても浮いた感じになってしまう。これを油彩画やテンペラ画で再現すればもう少し違っていたはずだが、そのためにはまた相当な技術が必要とされるだろう。正確に復元しようとすればするほど違和感が増し、レオナルドに近づこうと思えば思うほど遠ざかる感じ……。

ほかにも、絵具の剥落の激しい壁画《最後の晩餐》を修復して壁に投影したり、計画だけで終わった伝説の《スフォルツァ騎馬像》を縮小復元したり、スケッチが残されていた「集中式聖堂」や「大墳墓計画」を立体化したり。無謀な試みに挑戦したことはホメてあげたい。

公式サイト:http://leonardo500.jp/

2020/01/08(水)(村田真)

ニューヨークが生んだ伝説の写真家 永遠のソール・ライター

会期:2020/01/09~2020/03/08

Bunkamura ザ・ミュージアム[東京都]

2017年にBunkamura ザ・ミュージアムで開催された「ニューヨークが生んだ伝説 写真家ソール・ライター」展は、観客数が8万人を超えるという、写真展としては異例の大ヒットとなった。それまで日本ではほぼ知られていなかった彼の名前が、大きくクローズアップされるとともに、その写真の魅力が多くの人たちに伝わったのではないかと思う。それから3年、ソール・ライターの展覧会がふたたび同会場で開催された。今回の展示でも、彼の代表作といえる、ニューヨークの日常的な場面を撮影したスナップショットが中心となっている。だが、出品点数が増えただけでなく、初期のモノクローム作品、セルフポートレートや近親者を撮影したポートレートがまとめて展示されるなど、さらにスケールアップした展覧会になっていた。遺された8万点以上というカラーポジから選んだ作品によるスライド・ショーも見応えがあった。

特に注目したのは、妹のデボラと、後半生をともに過ごしたソームズ・バントリーのポートレートのパートである。2歳違いの妹のデボラは、兄のよき理解者だったが、20代で精神を病み、2007年に亡くなるまで施設で過ごすことになる。ライターは彼女の繊細な表情と身振りを、愛情を込めて、壊れ物を扱うように注意深く撮影している。ファッションモデルとして彼の前に登場したソームズは、最高のミューズだった。ライターは彼女の姿を、ときには少女のように、ときには妖艶に、さまざまな視点から撮影した。そこには彼の人間観察力と、写真撮影への飽くなき情熱が見事に発揮されている。

この二つのシリーズが加わることで、やや距離を置いてかすめとるように撮影したニューヨークの情景と、身近な他者に向けた親密な眼差しという、ソール・ライターの二面的な写真の世界が浮かび上がってきた。ソール・ライター財団の献身的な調査にもかかわらず、まだ数万点以上にのぼる未整理作品が残っているのだという。また違った角度から、彼の写真展を見る機会もあるのではないだろうか。

関連レビュー

ニューヨークが生んだ伝説 写真家ソール・ライター展|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2017年05月15日号)

2020/01/08(水)(飯沢耕太郎)

坂田一男 捲土重来

会期:2019/12/7~2020/01/26

東京ステーションギャラリー[東京都]

坂田一男というと、たしか日本のキュビスムの第一人者で、作品もその文脈で何点か見たことがあるだけだった。そんな画家の回顧展なのでスルーしかけたが、監修に岡﨑乾二郎の名前があるので見に行くことにした。たぶんそういう人は多いと思う。はっきり言って坂田一男の名前だけじゃ入らないでしょ。そして展覧会も坂田の作品を見るというより、岡﨑の解説を読みに行ったようなもんだった。

坂田一男は1921年に渡仏。レジェに師事し、オザンファンらキュビスム周辺の画家たちと交流し、1933年に帰国。以後、第2次大戦を挟んで、地元岡山でキュビスムを発展させた抽象絵画を追求し続けた。作品を見る限り、レジェやコルビュジエらの影響に始まり、抽象的な画面構成のなかに壷や鯉のぼり、シリンダーみたいなものを描いたりしているのが目を引くが、特に色彩が美しいわけでもないし、仕上げも粗く、けっしておもしろいものではない。だが、岡﨑に言わせれば、坂田は帰国後もブレることなくキュビスム以降の西洋絵画の核心に迫ることができた、日本では例外的存在ということになる。

例えば、師匠のレジェが対象を図として描き、背景を余白として残したのに対し、坂田は地(背景)も図(対象)も等価に描こうとしたとか。あるいは、画面に好んで描いた壷や鯉のぼりやシリンダーは、内部に別の空間を宿しており、それを描くことによって画面を重層化し、絵画に厚みをもたせることができたとか。さらには、洪水により作品の一部がダメージを受けたとき、絵具の剥落やその修復も創作行為に採り込んで、絵画における時間性を攪乱しようとしたとか……。なるほど、そういわれれば納得するし、大いに共感もするのだが、しかしそういわれて作品を見直したところで、多少よく見えるようになったとしても、やっぱり感激するほどの絵ではないよなあ。

タイトルの「捲土重来」とは、忘れられた画家の作品を読み直して再評価するといった意味だろうが、果たして坂田が生きていたら、岡﨑の解説をどのように読んだだろう。よくぞ読み解いてくれたと感激するか、誰の絵の話? と訝しむか。余談だが、友人の画家は展覧会を見て、自分の作品も50年後、100年後に新たな視点で再評価してくれる人がいるだろうか、いや、いることを信じて描いている。なぜなら絵画は時空を超えた人たちと対話できるメディアだから、と述べていた。岡﨑は迷える画家に希望をもたらす伝道師かもしれない。

2020/01/05(日)(村田真)

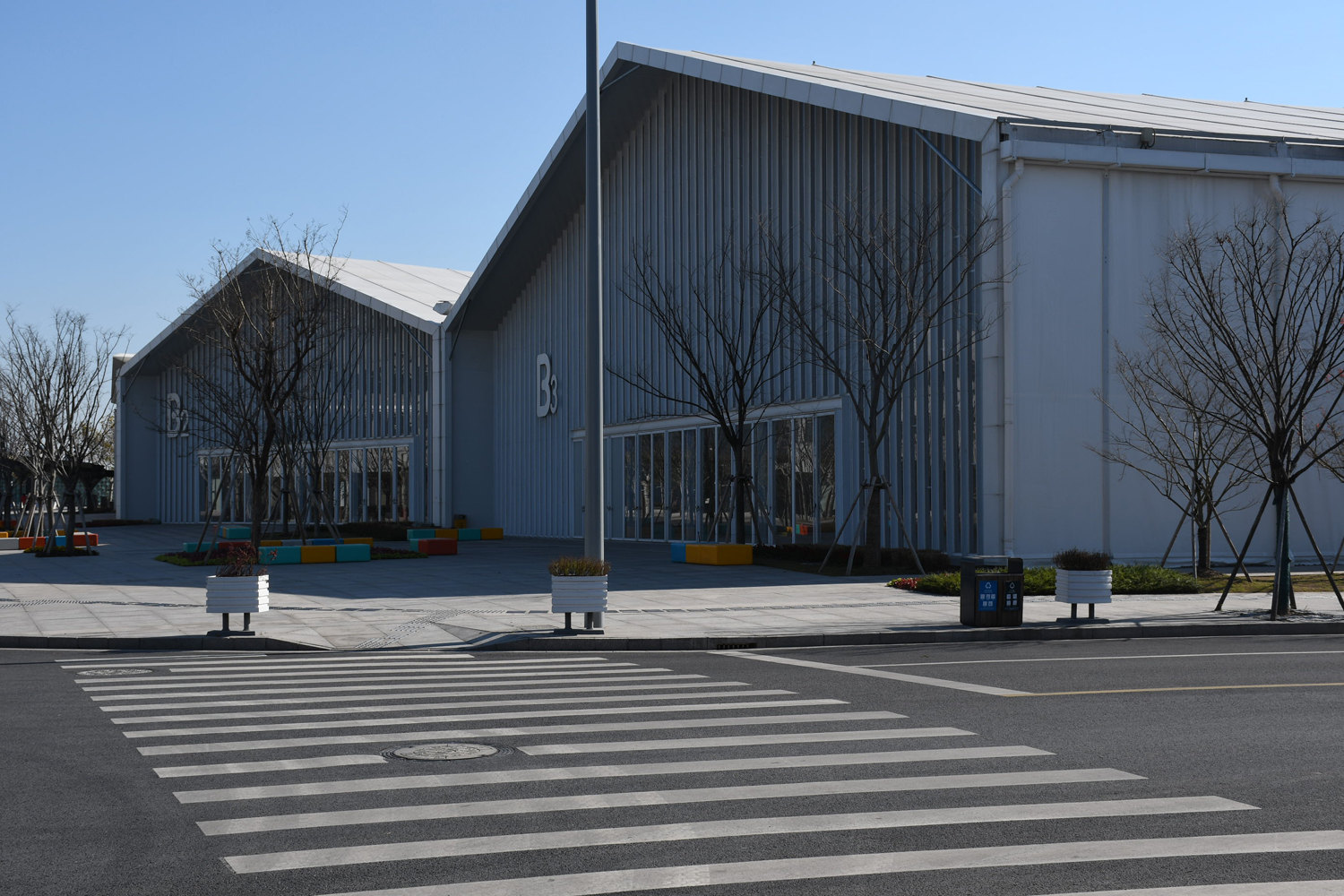

西岸美術館(ウェストバンド・ミュージアム)とその一帯

西岸美術館(ウェストバンド・ミュージアム)[中国、上海]

上海の黄浦江の西岸(ウェストバンド)は、かつて工業地帯だったが、現在は美術館やギャラリーが続々と増えている。2019年末にオープンした西岸美術館(ウェストバンド・ミュージアム)は、5年間という期間限定だが、ポンピドゥー・センターと提携していることで注目された。香港にアート・バーゼル、上海にポンピドゥーとなると、日本とは違い、中国の現代美術シーンが活性化していることを思い知らされる。すでにこの建物の周辺には、コンテナを積んだシャンアートや青山周平が手がけたオオタファインアーツなどの現代美術のギャラリー群が集結し(工場だったM50のアート地区から移転したものもあるという)、写真センター、石油タンクや倉庫を改造した展示施設が並ぶ。近くには超高層のオフィスやタワーマンションも林立し、高級なエリアとなっている。

コンテナを積んだシャンアートの外観

飛行機の格納庫を転用した巨大なアートセンターA館では、ファーウェイのプロモーション企画「手机影像艺术」展が開催され、写真、映像、音響の性能を体験してもらうアート的な展示が行なわれていた。ただし、こちらはインスタや自撮り目的の若者が多い。

アートセンターA館の内部

さて、ウェストバンド・ミュージアムは、デイヴィッド・チッパーフィールドの設計によるもの。コンテクストがあまりない敷地のため、デザインの根拠をつくる難しさを感じたが、2階は異なる方角を向く3つの直方体ヴォリュームの展示室をのせて、端部は風景を見ることができる大きな開口をもつ。西欧近代から現代美術までの名品コレクションを紹介するオープニング展「時のかたち(THE SHAPE OF TIME)」は、これらの箱を用いていた。

西岸美術館(ウェストバンド・ミュージアム)の外観

ウェストバンド・ミュージアムの内部

きわめて高い天井は、ラフな仕上げになっており、仮設壁も最上部までは到達させないので、新築でありながら、リノベーション風にも見える。ただし、この粗さが狙ったものなのか、施工の未熟さゆえなのかは微妙である。天井はすべて開閉可能で、自然採光も取りこめる(ただし、オープニング展では閉じられていた)。やはりチッパーフィールドが手がけたソウルのアモーレ・パシフィック美術館のビルと似た中央の吹き抜けにあるショップは、ミーハーなグッズが一切なし、ハイブロウな美術書のみだった。1990年代の初頭、筆者が初めて上海を訪れたとき、ここで洗練された空間を見る日が来るとは思わなかった。

ウェストバンド・ミュージアムの天井

ウェストバンド・ミュージアムの柱のフォルム

ウェストバンドに立ち並ぶ、展示施設群

2020/01/01(水)(五十嵐太郎)

パワーステーション・オブ・アート(PSA)再訪

パワーステーション・オブ・アート(PSA)[中国、上海]

発電所をリノベーションした上海のパワーステーション・オブ・アート(PSA)を半年ぶりに訪れたが、凄かった。5階の「ゴードン・マッタ=クラーク展(Passing Through Architecture: The 10 Years of Gordon Matta-Clark)」は、国立近代美術館の企画と同じような感じなのかと思っていたら、MoMAの伝説の「ディコンストラクティビスト・アーキテクチャー」展(1988)に関わった建築批評家のマーク・ウィグリーがキュレーションを担当し、まったく違う内容だった。会場全体をマッタ=クラークの太くて短い活動期間、すなわち大学を卒業した1968年から1978年までの巨大な年表に見立てた、斬新な展示構成である。小さな仮設壁は切り取られたように表現されているのも、ニヤリとさせられる。そして10年のあいだの100枚のドローイング、60の写真記録、8つの映像ドキュメント、220の文献資料を配置する。断面模型を活用し、建築への介入をわかりやすく紹介した国立近代美術館の展示に対し、PSAは説明もわずかで、展示のカッコ良さを追求していた。特にCCA所蔵でない、未発表の魅力的なドローイングは、樹木と建築の変容、無数の矢印が描かれており、展示の白眉だった。

パワーステーション・オブ・アート(PSA)の外観

PSAで開催されていた「ゴードン・マッタ=クラーク展」の展示風景

ゴードン・マッタ=クラークの未発表ドローイング・コーナー

PSAはベルナール・チュミや篠原一男などの建築展にも力を入れており、7階は「ジャン・ヌーヴェル展(Jean Nouvel, in my head, in my eye…belonging…)」が開催されていた。ここは石上純也の個展に使われたフロアだが、今回は部屋を小分けにせず、大胆に2分割していた。通路のような片方は暗闇の中に光造形による小さな模型群を並べる。そしてもう一方は段状のシアター的な空間とし、巨大なスクリーンで作品を紹介していた。建築の見せ方は、映像や闇に関心を抱くヌーヴェルらしいし、その試みは実験的だが、必ずしも成功しているわけではない。模型群は知っているプロジェクトが多く、情報量が少ない。また映像はただの写真スライドショーもあり、スケール感にあわせて、もっと内容や解像度の工夫がほしい。

「ジャン・ヌーヴェル展」より、小さな模型群の展示

「ジャン・ヌーヴェル展」より、段状のシアター空間に張られた巨大スクリーンで作品が紹介されていた

そして2階では中国の作家を紹介する大規模なコレクション展(ヨーゼフ・ボイスやローマン・シグネールもあったが)、1階では若手キュレータの企画展が開催されていた。なお、PSAはグッズも素晴らしいが、これだけ巨大な美術館なのに、現在カフェ営業が行なわれていないのは辛い。ところで、向かいの建物では「チームラボ展」が企画されており、上海でも人気だった。

上海でも大人気の「チームラボ展」

[公式サイト]

*「ゴードン・マッタ=クラーク展」

http://powerstationofart.com/en/exhibition/Gordon-Matta-Clark.html

*「ジャン・ヌーヴェル展」

http://powerstationofart.com/en/exhibition/Jean-Nouvel.html

2019/12/31(火)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)