artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

陳春祿「収蔵童年」

会期:2019/02/06~2019/02/19

銀座ニコンサロン[東京都]

陳春祿(Chen Chun Lu)は1956年、台湾・台南市の出身。1983~85年に日本に留学して東京写真専門学校(現・東京ビジュアルアーツ)で学び、卒業後にカラー現像所で3年ほど働いた後、台湾に戻って、自らのカラー現像所を設立・運営してきた。今回の銀座ニコンサロンの個展では、彼が5歳だった1960年の頃の幼年時代の記憶を辿り、写真にドローイング、モンタージュなどの手法を加えて作品化している。

陳の少年時代の台湾は「蒋介石政府による高圧的な統治下」にあり、政治的には混乱と閉塞感が強まっていた。だが、一方では経済的には復興が進み、映画や音楽など台湾独自の文化も育っていった。陳の作品は、古い家族写真、写真館の着色肖像写真、映画のポスター、歌舞団(レビュー)の踊り子たちのブロマイド写真などに、小学校、遊園地、動物園、田舎への遠足などの写真を合わせてちりばめ、曼荼羅を思わせる精細で華麗なイメージのタペストリーを織り上げたものである。

デジタル化以降の写真家たちにとって、多彩な画像を取り込み、合成して、大きな画面をつくり上げていくことはごく当たり前になってきている。ともすれば、上滑りな、遊戯的な試みに終わることが多いのだが、陳の場合、発想と技法とがうまく接続して、見応えのあるシリーズとして成立していた。しかも彼の作品には、どこからどう見ても台湾人の世界観、宗教観、色彩感覚が溢れ出ている。東洋の魔術的世界の極致というべきその写真世界が、次にどんなふうに展開していくのかが楽しみだ。

2019/02/13(水)(飯沢耕太郎)

アーツ・チャレンジ2019

会期:2019/02/13~2019/02/24

愛知芸術文化センター[愛知県]

公募の審査を担当したアーツ・チャレンジ2019の交流会に足を運んだ。これは巨大な愛知芸術文化センターのあちこちに点在する空きスペースを活用する企画であり、10年以上続いているが、幸いにもマンネリとならず、限られた作品数ながらも、新しい場所の挑戦や、これまでにない場所の使い方を実現することができた。全体の傾向としては、動きや揺らぎを感じさせる作品が多く、意図したわけではないが、結果的に今年のテーマになっている。

展示の流れは以下の通り。まず地下の広場から建物に入ると、進藤篤による謎のもふもふした物体群が動きまわり、来場者を出迎える。この場所では、新しいタイプの作品である。続いて、吹き抜けを見上げると、加藤立の街を歩いて愛知県芸文センターに向かう映像のスクリーンが吊り下げられている。これも新しい展示の仕方だ。周囲でヘンな出来事が起きているのは、彼だけが後向きに歩いているのを逆再生しているからである。奥に進んでいくと、無数の葉っぱの絵で壁を埋め尽くす加藤真史の作品がある。よく見ると、さまざまな場面をつなぎ合わせており、いわゆる写実とも違う。そして通路のケースに展示された小林美波によるライフマスク+二次元キャラは、アイデンティティの揺らぎを表現する。屋外の階段踊り場に設置されたYuma Yoshimuraの三日月鏡のインスタレーションも、来場者に反応する光と影の効果によって思わぬ動きを闇に与えていた。

今回、初めて利用した10階の中庭に展示されたのは、ナノメートルアーキテクチャーによる風で揺らぎ、鈴が鳴るクニャクニャした構築物である。じつはこの作品は当初のプランを変更した。スタティックだったデザインが柔軟なものに変わり、前よりも良くなったように思う。そして最後の12階ギャラリーでは、窓から見える外の風景と共鳴しつつ、風景を再解釈する三瓶玲奈の絵画と、大東忍による不気味な踊りの絵画+空間インスタレーションが展示された。

進藤篤

進藤篤

加藤立

加藤立

加藤真史

加藤真史

Yuma Yoshimura

Yuma Yoshimura

ナノメートルアーキテクチャー

ナノメートルアーキテクチャー

大東忍(設営中の様子)

大東忍(設営中の様子)

2019/02/12(火)(五十嵐太郎)

インポッシブル・アーキテクチャー もうひとつの建築史

会期:2019/02/02~2019/03/24

埼玉県立近代美術館[埼玉県]

筆者が監修した「インポッシブル・アーキテクチャー」展は、ややマニアックな企画と思っていたが、フタを開けてみると、予想を裏切る大入りとなった。一般的に美術館の集客が難しい2月にもかかわらず、以前に同館で企画した「戦後日本住宅伝説」展を超える人出で、実現されなかった建築への関心の高さがうかがえる。Tweetでの反響を確認すると、普段は美術館に足を運ばない層がかなりいるようだ。実際、いつもより有料入場者数の割合も大きいらしい(招待券をもらっていない来場者が多い)。もちろん、ザハ・ハディド・アーキテクツ+設計JVによる《新国立競技場》のプロジェクトという日本で最も有名なアンビルドを紹介しているおかげもあるが、SF、アニメ、漫画、映画、文学、IT、ユートピアなどを好む、さまざまな層にアピールしている。また年表を巻末の付録とせず、表紙から始まり、作品のページとパラレルに続く異例の形式をとったカタログの売れゆきも好調だ。このデザインは、いちいちうしろをめくらなくても、同じ時代にどのような建築が実現したかを、同じページで確認できるというメリットがある。

2月11日、筆者は建畠晢館長とトークを行なったが、これも大盛況で、立ち見がでるほどだった。ロシア構成主義のウラジーミル・タトリンによる《第3インターナショナル記念塔》を入り口とし、《新国立競技場》を出口とする展示のフレームは、建畠が決めたものである。なお、2019年は第3インターナショナルが構想されてから100年のタイミングであり、「インポッシブル・アーキテクチャー」展の最後の巡回展を行なう時期は、東京オリンピックが開催される2020年となる。またザハ・ハディドは、ロシア構成主義から影響を受けており、AAスクールの修了作品でもテーマとしていた。トークでは、企画の意義、準備の経緯、最初に展示の可能性を調査した《新国立競技場》を出品した背景などが語られた。なお、展示予定だった白井晟一による《原爆堂》が直前に不出品となった理由は、このプロジェクトが本当に実現することに向けて動きだしたからである。つまり、インポッシブルではなくなったためで、喧嘩別れではない。

ウラジーミル・タトリン《第3インターナショナル記念塔》(1920)模型[制作:野口直人]

ウラジーミル・タトリン《第3インターナショナル記念塔》(1920)模型[制作:野口直人]

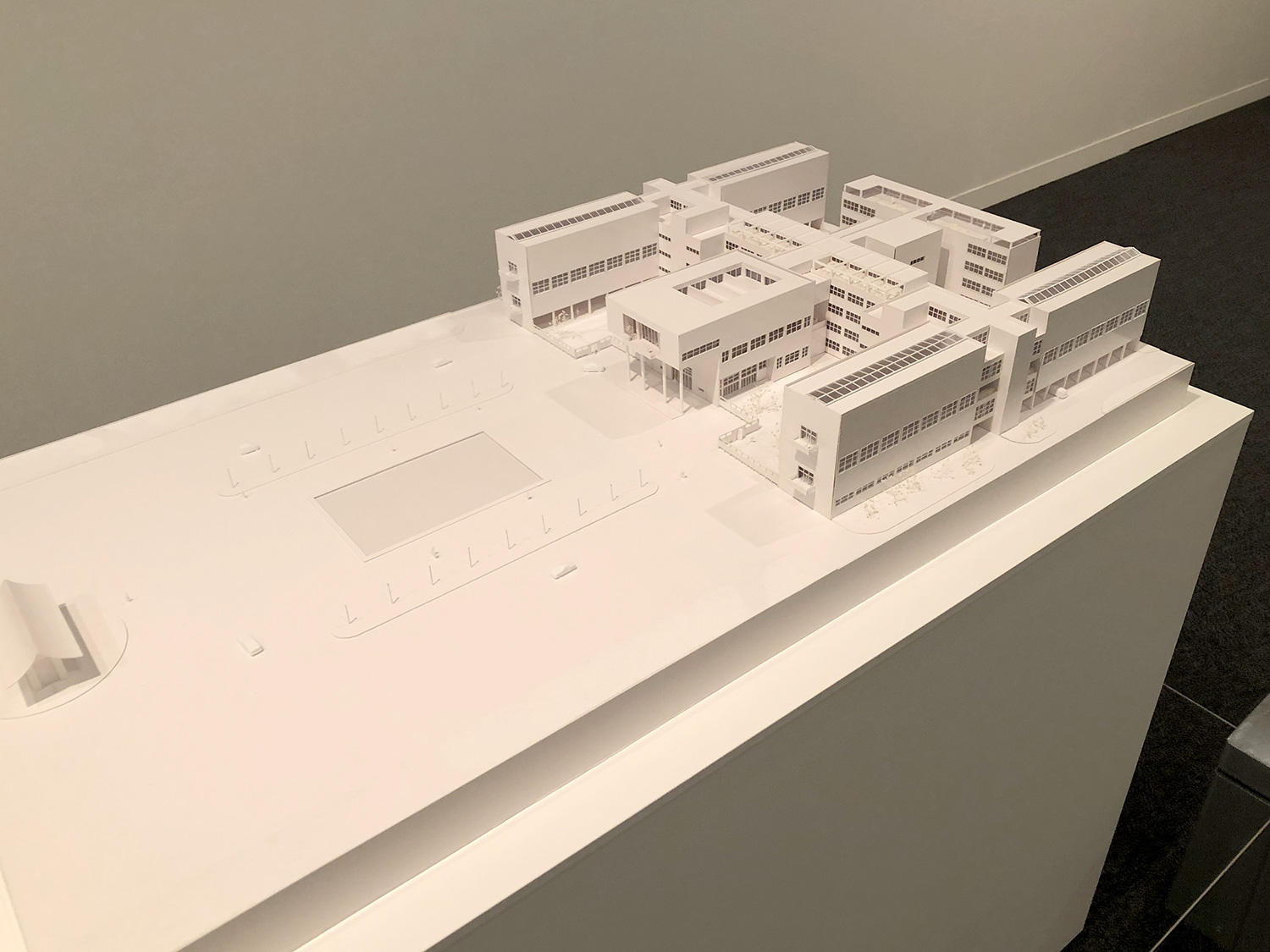

前川國男《東京帝室博物館建築設計図案懸賞募集》(1931)模型[制作:京都工芸繊維大学 松隈洋研究室]

前川國男《東京帝室博物館建築設計図案懸賞募集》(1931)模型[制作:京都工芸繊維大学 松隈洋研究室]

ジュゼッペ・テラーニ《ダンテウム》(1938)模型[制作:千葉工業大学 今村創平研究室]

ジュゼッペ・テラーニ《ダンテウム》(1938)模型[制作:千葉工業大学 今村創平研究室]

黒川紀章《東京計画1961-Helix計画》(1961)模型

黒川紀章《東京計画1961-Helix計画》(1961)模型

村田豊《ポンピドゥー・センター競技設計案》(1971)

村田豊《ポンピドゥー・センター競技設計案》(1971)

荒川修作+マドリン・ギンズ《問われているプロセス/天命反転の橋》(1973-2018)

荒川修作+マドリン・ギンズ《問われているプロセス/天命反転の橋》(1973-2018)

2019/02/11(月)(五十嵐太郎)

長町文聖「OLD VILLAGE」

会期:2019/02/01~2019/02/17

写真家が撮影するカメラを変える理由はさまざまである。単純に目先を変えるということもあるだろうが、多くは被写体との向き合い方が違ってきたためだと思う。長町文聖は、これまで8×10インチの大判カメラで、街を行き交う人を撮影した作品を発表してきた。ところが、今回のphotographers’ galleryでの個展では、35ミリの小型カメラにシフトし、ネガカラーフィルムで撮影・プリントしている。

長町にその理由を尋ねたところ、「数をたくさん撮りたかったから」という答えが返ってきた。たしかに8×10インチのカメラでは撮影枚数が限られてくる。だが、それだけでなく、彼の撮影の姿勢そのものが変わってきているのではないだろうか。あらかじめ「絵」を描いてシャッターを切っていたように見える前作に比べると、今回の「OLD VILLAGE」では、街を歩きながら偶発的に発見した場面をカメラにおさめている。結果的に、なんとも即物的、散文的な印象の写真が並ぶことになった。

被写体になっているのは前作と同じく、長町が居住している東京・町田市の眺めである。前作ではそれがどこであるのかはあまり重要なファクターではなかったが、今回は町田というやや特異な成り立ちの地域、東京都下にもかかわらず、どこか地方都市のような雰囲気の街のたたずまいがくっきりと、細やかに浮かび上がってきていた。古い農家の名残のような建物と、高層アパートや商店街が同居する、雑然とした、やや気の抜けた眺めが淡々と目に飛び込んでくる。ただ、このシリーズはこのまま同じように続いていくのではなく、大判カメラによる写真と綯い交ぜにしていくプランもあるという。どこにでもありそうな、だがヴァナキュラーな特異性も併せ持った町田を、写真によって探求していく試みとして、面白い成果が期待できそうだ。

2019/02/11(月)(飯沢耕太郎)

上田愛「{De}code 」

会期:2019/02/05~2019/02/10

KUNST ARZT[京都府]

奇妙な軟体動物のような、捻じ曲げられた人体のようなオブジェが台座に載っている。壁にズラリと掛けられたものはお面やマスクを思わせるが、ツノや触覚のように突き出た突起は攻撃性やペニスを連想させる。だが、近づいてよく見ると、綿を詰められ、ぬいぐるみのように柔らかく有機的なフォルムのそれらの表面は、レースやフリル、リボンといった装飾で覆われ、刺繍や愛らしい花柄も見える。全体の色合いも、淡いピンクやベージュ、レッド、パープル、薄いブルー、レモンイエローなどカラフルで華やかだ。上田愛の彫刻作品《Dress code》は、ブラジャーやショーツといった女性用下着を縫い合わせ、綿を詰めて成形して制作されている。

会場風景

元々、大学でジュエリーデザインを学んだ上田は、「装飾」というポイントから「下着」に関心を持つようになったという。他人に「見せる(魅せる)」ことが前提のジュエリーと異なり、下着は通常、不特定多数の他人の目に触れるものではない。だが、ブラジャーやショーツは、下着としての機能に加え、レースやフリル、リボン、刺繍といった装飾性が付加されている。「見せない」「見えない」ものであるにもかかわらず、「見せる」ための装飾が付けられている下着。その曖昧な両義性への関心が、《Dress code》をシリーズとして制作する動機になったという。

私たちは日常生活のさまざまな局面で、社会的要請に従い、あるいはファッションを楽しむために、日々さまざまな衣服をまとい、その都度アイデンティティを形成している。だが、「外皮」としてまとう衣服のさらに内側、「外皮」と自身の肉体との狭間にある中間的なレイヤーである下着もまた、アイデンティティ形成の手段なのではないか。「例えば、喪服を着ていても、セクシーな下着を着けるのは自由」と上田は言う。「見えない」私的な領域だからこそ、ある時はセクシーに、ある時はフリフリのプリンセスに、密かな変身願望を肯定し、皮膚に一番近い存在として内面を支える下着。それは、より複雑かつ微妙な領域においてアイデンティティを可変的に形成/解除する装置であり、ある種の「武器」でもある。上田の作品が、仮面(ペルソナ)や攻撃性を帯びたものとして存在するのは、偶然ではない。

《Dress code No.034》

「(女性用)下着」というと男性は性的な連想を抱きがちであり、男性消費者の欲望を喚起する記号としてグラビアなどで大量に溢れる一方、「女性は性(的なこと)を公に語ってはいけない」という社会的風潮や抑圧から、「下着」は隠すべきものとされ、不可視化されてきた。だが上田は、抑圧され、不可視化されてきた「下着」に、私たちがまだ見たことのない未知の生物のような新しい形を与え、可視化させる。個展タイトルの「{De}code」は、「デコレーション(装飾)」という言葉の残響を内包しながら、「デコード (decode)」つまり「下着」に埋め込まれたさまざまな社会的意味の層の解読と、タブーの解除を指し示しているのだ。

2019/02/10(日)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)