artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

装飾は流転する 「今」と向きあう7つの方法

会期:2017/11/18~2018/02/25

東京都庭園美術館[東京都]

日常的にモダンデザインに触れていると、装飾は「無駄なもの」という概念につい囚われてしまう。そんな凝り固まった頭に、本展は揺さぶりをかける内容であった。そもそも人類の歴史において、装飾の始まりとは何なのか。これには諸説あろうが、ひとつは身体装飾、タトゥーだろう。古代よりタトゥーは日本を含め世界各地に見られる文化で、主に部族や社会的地位の印、護身や魔除け、宗教的理由からさまざまな文様を身体に刻み込んだ。もちろん自分をより魅力的に見せる目的もあった。つまり自己と他者を区別し、他者や社会に対してメッセージを発するために使われたことが、装飾の始まりだったと言える。

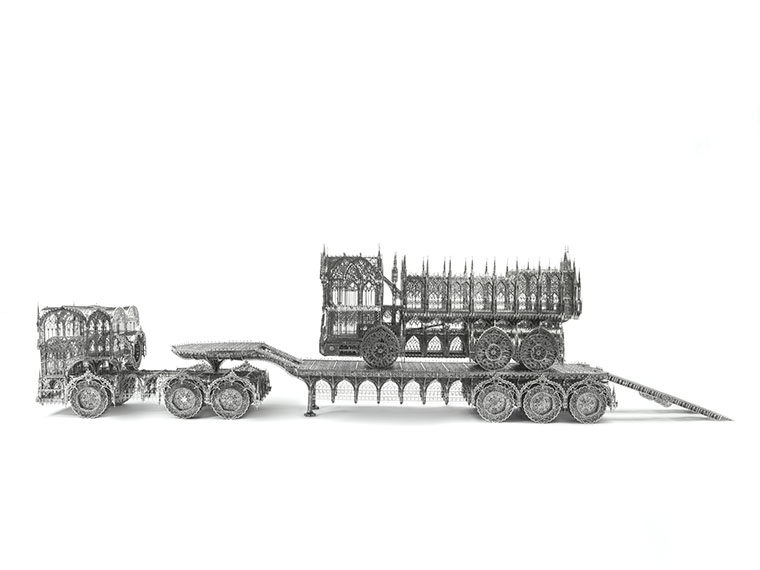

本展には年齢、国籍、ジャンルの異なる7組のアーティストの作品が展示されていた。まずベルギーのアーティスト、ヴィム・デルヴォワの作品に目を奪われる。ゴシック建築の装飾が施された「低床トレーラー」や「ダンプカー」、イスラム装飾が施されたゴムタイヤやリモワ社のスーツケースなど。あり得ないものに、あり得ない装飾を施すとどうなるのかという実験を見せられているようであり、その一方で単純にそれらは美しいオブジェにも映る。またファッションデザイナー、山縣良和の作品も圧倒的な迫力であった。戦前・戦中・戦後に生きる女性たちをテーマにしたコレクションのうちのひとつで、大きな花輪を刺繍した喪服のドレス「フラワーズⅡ」、大きな熊手を背負い、花やぬいぐるみなどで過剰に飾られた「七服神」など。ファッションの一部に取り込まれ、誇張された花輪や熊手を見ていると、それらに込められた思いや願いまでも強く放たれるような気がしてくる。

ヴィム・デルヴォワ《低床トレーラー》(2014)、《ダンプカー》(2012)

©Studio Wim Delvoye, Belgium

山縣良和《七服神》

「THE SEVEN GODS-clothes from the chaos-」2013年春夏コレクションより

撮影:椎木静寧

さらに興味深かったのは、来場者に「装飾という言葉から連想するものは何ですか?」と問いかけていたことだ。会場の一室には、来場者による回答用紙がたくさん貼られており、例えば「装飾とは差別化」「装飾とは本能」「装飾とはときめき」「装飾とはオリジナルであることの欲求」など、感心する言葉が多く並んでいた。そう、モダンデザインに毒されてはならない。装飾とは決して無駄なものではなく、排除しようにもできない人間の根源的な欲求なのだろう。

2017/12/11(杉江あこ)

奥山由之「As the Call, So the Echo」

会期:2017/11/18~2017/12/24

Gallery 916[東京都]

奥山由之の新しい写真集『As the Call, So the Echo』(赤々舎)は、これまで彼の写真を見てきた読者にとって、やや意外な印象を与えるものになった。奥山といえば、目に飛び込んでくる現実世界の断片を、軽やかに掬い取り、撒き散らしていくような作風が特徴的なのだが、今回の写真集には東京から長野県に移住した友人、「哲朗さん」とその家族の日常を撮影した写真が大きくフィーチャーされている。被写体としっかりと向き合ってシャッターを切った写真も多く、「私写真」的な雰囲気が色濃い。

ちょうどデビュー写真集となった『BACON ICE CREAM』(PARCO出版、2015)を完成させた頃から、奥山は「急に音が聞こえなく」なり、「目にするもの全てがグレーに見えた」時期があったのだという。自己と現実世界とのズレが極限状態に達したということなのだろうが、そんな引きこもり状態の時期に「哲朗さん」と出会い、彼とその家族(奥さんと幼い息子)を撮影するうちに、再び「前向きな喜び」を感じられるようになった。つまりそれらの写真は、奥山にとって、写真家としての原点回帰としての意味を持っていたということだろう。

とはいえ、写真集として刊行された『As the Call, So the Echo』も、916で開催された同名の個展も、一筋縄ではくくれないつくりになっている。写真はⅰ~ⅳの4部に分かれており、そのうちⅱとⅳは気持ちのよい波動が伝わる家族写真だが、ⅰとⅲにはなんとも不穏な気配の漂う、奇妙な雰囲気の写真が集められているのだ。「彼が作り上げたプールでの出来事」(ⅰ)と「吉祥寺キチムでの小さな舞台」(ⅲ)を撮影した写真群は、ほとんどがブレていて、光と色に暴力的に浸透されており、どうも居心地がよくない。なぜこのような構成にしたのか不思議に思っていたのだが、12月10日に916で開催された奥村とのトーク・イベントに参加して、ようやく納得することができた。つまり、これらの写真群は、奥山が長野の「哲朗さん」の家とその周辺で経験した出来事を、いったんフィルターにかけて濾過して出現させた、いわば彼自身の脳内環境の写しとでもいうべきイメージだったのだ。

あらゆる出来事が、外在的な現実(意識)と内在する幻影(無意識)とに分化して、しかも表裏一体となってあらわれてくるという考え方はとても興味深い。その2つの世界をつなぐ役目を果たしているのが、「水」のイメージなのだという。916での写真のインスタレーションも、そのⅰ~ⅳの構成プランに対応して、細部まできっちりと組み上げられていた。写真家としての奥山の本領がようやく発揮できるようになってきたのではないかと思う。加速度的に成長しつつある彼の次の展開が楽しみだ。

2017/12/10(飯沢耕太郎)

石内都「肌理(きめ)と写真」

会期:2017/12/09~2018/03/04

横浜美術館[神奈川県]

2017年はよく練り上げられたいい写真展が数多く開催されたが、1977年のデビュー展「絶唱、横須賀ストーリー」から40周年という区切りで企画された石内都の「肌理と写真」は、まさにその締めくくりにふさわしい内容の展覧会だった。

展示は、石内が暗室を構えていた横浜を舞台とした作品を集成した「横浜」、出生地の群馬県桐生市の特産物であり横浜とも輸出品としてかかわりの深い絹織物をテーマとした「絹」、女性の身体に残る傷を撮影した「Innocence」と『苦海浄土』の作者である作家の石牟礼道子の手、足を接写した「不知火の指」からなる「無垢」、いまやライフワークとなった「ひろしま」と「Mother’ s」、「フリーダ」の3作品をまとめた「遺されたもの」の4つのパートで構成されている。全240点近いそれらの作品のほかに、写真展示室では横浜美術館が所蔵している「絶唱、横須賀ストーリー」の55点のヴィンテージ・プリントも見ることができた。部屋の壁を塗り分け、壁一面に大小の写真を展示するインスタレーションも見事な出来栄えで、このところの石内の写真作家としての充実ぶりがよくあらわれていた。

実際に写真を見ていくと、石内自身が選んだというタイトルの「肌理」という言葉が、彼女の作品世界を貫くキーワードであることがよくわかる。石内は多摩美術大学在学中に染織を学び、写真家として活動し始めてからも銀塩写真の印画紙の粒子の表現にこだわり続けてきた。対象物を視覚的ではなく触覚的に捉えるやり方は、彼女のなかにしっかりとプログラミングされていて、「肌理」を指で触り、目で追う愉しさこそ、写真家としての活動の原動力となっているということだ。この展覧会を置き土産として、石内は来年、住み慣れた横浜を離れて桐生市に移住するという。そのことで、彼女の写真がどんなふうに変わっていくのか、大きく期待が膨らむ展示だった。

2017/12/08(飯沢耕太郎)

池内晶子展

会期:2017/12/07~2017/12/24

ギャラリー21yo-j[東京都]

四方の壁の端から1本ずつ計4本の赤い絹糸を延ばし、中央でクモの糸のように網目状に編み、中心部に円形の穴を開け、糸をだらんと垂らしている。支えているのは4本の細い絹糸だけ。床にはやはり赤い絹糸がとぐろを巻きながら円形に置かれているが、これは長~い1本の糸だそうだ。膨大な作業量とただならぬ緊張感を要する作品。イヌやネコが乱入して来たらとんでもない事態になるだろう、と想像しながら鑑賞するのも一興かと。

2017/12/07(木)(村田真)

THE ドザえもん展 TOKYO 2017

会期:2017/12/02~2018/12/12

eitoeiko[東京都]

森アーツセンターギャラリーの「THEドラえもん展 TOKYO 2017」の向こうを張った岡本光博の個展。岡本といえば昨秋、沖縄で《落米のおそれあり》と題するシャッター画が住人の反対に遭い、非公開になったことが記憶に新しい。沖縄の米軍問題でもキャラクターの著作権問題でも、とりあえず果敢に切り込んでいく姿勢は高く評価したい。てことで「ドザえもん」だが、個展のチラシには青く膨れ上がった水死体が池に浮かんでる写真を使用。出品作品は大小さまざまなキャラクター商品を2つに割ってうつぶせ状態にしたもので、2頭身用の青い棺桶まで用意するという周到さ。もちろん「THEドラえもん展」に選ばれなかった腹いせに急ごしらえしたものではなく、1992年の大学の卒業制作のときにつくって以来4半世紀を超える片思いの歴史があるそうだ。なんだかんだいいながら、やっぱ愛が感じられるよね。

2017/12/07(木)(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)