artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

ボストン美術館 パリジェンヌ展 時代を映す女性たち

会期:2018/01/13~2018/04/01

世田谷美術館[東京都]

2世紀半におよぶパリを生きる女性に焦点を合わせた企画展。18世紀のロココ趣味の衣装から、19世紀のマネ、ドガ、ルノワールらの絵、ドーミエの版画、コルセット、女優のポスター、そして20世紀のアンドレ・ケルテス、ブラッサイ、ユーサフ・カーシュらの写真、ピエール・カルダンのドレスまで、革命や大戦を挟んで女たちの生活スタイルがめまぐるしく変わっていくのがわかる。でもいかんせん本場パリの美術館ではなく、大西洋を挟んだボストン美術館のコレクションから借りて来たものなので、質も量も物足りなさを感じるのは否めない。展示は2フロアにまたがっているが、版画や小品が多く、はっきりいって1階だけで十分だったのではないか。もし同じ「パリジェンヌ展」を、パリのルーヴル、オルセー、ポンピドゥセンターの3館のコレクションで構成したらどんなものになるだろう? と想像してみたくなる。

ないものねだりはさておいて、チラシにはマネの《街の歌い手》と、サージェントの《チャールズ・E・インチズ夫人(ルイーズ・ポメロイ)》の2点が使われているが、この2点がなかなか対照的で興味深い。サージェントはややこしいことにフィレンツェに生まれ、パリで画家としてデビュー、ロンドンで亡くなったアメリカ国籍の画家。その肖像画は筆のタッチを残しつつも的確なリアリズム描写に貫かれ、特に顔は見る者の視線が集中するように美しく描いているが、下半身はカット、周辺もラフに描き流している。いわばモデルに忠実な古典的描写だ。それに対して一世代上のパリジャンのマネは、モデルを能面のような生気のない顔で表わし、服の描写もべったり平面的だ。モデルの全身は細長い三角形をかたちづくり、左右辺の内側に扉の垂直線を配し、天地の辺も扉とスカートの影で強調している。つまりマネはモデルを描くというより、四角い画面のなかで平面性を強調しつつ、いかに絵画を構成するかに腐心しているようなのだ。どちらがモダンか明らかだろう。

2018/01/12(金)(村田真)

谷川俊太郎展

会期:2018/01/13~2018/03/25

東京オペラシティ アートギャラリー[東京都]

日本で最も有名な現代詩人といえば、谷川俊太郎だろう。谷川の作品のなかで好きな詩をひとつ挙げるとしたら、私は「カムチャツカの若者が きりんの夢をみているとき〜」で始まる「朝のリレー」だ。中学校の国語の教科書で初めて触れ、カムチャツカという未知の地への憧れや「ぼくらは朝をリレーするのだ」という斬新な表現に、中学生ながらお洒落な印象を抱いた覚えがある。このようにファンならずとも、多くの日本人が谷川の詩に触れた経験があるのではないか。

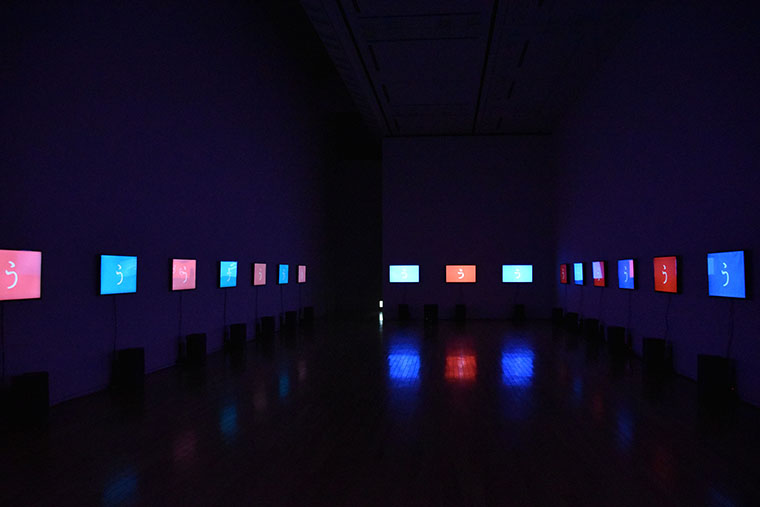

当初、「谷川俊太郎展」と聞いてどういう展示になるのだろうと思ったが、小山田圭吾と中村勇吾の名を見つけてニヤリとする。彼らはNHK Eテレの子供向けデザイン番組「デザインあ」で活躍する音楽家とインターフェイスデザイナーで、2013年に21_21 DESIGN SIGHTで開催された同名の「デザインあ展」では展覧会ディレクターを務めた。本展のギャラリー1では言葉遊びの要素が強い「かっぱ」「いるか」と「ここ」の3作を題材に、谷川が音読する声と、小山田によるポップな電子音と、中村による弾けるような映像とがミックスされたインスタレーション作品が展開されていた。詩を体感するとはこのことだろう。

展示風景 東京オペラシティ アートギャラリー Gallery1

展示風景 東京オペラシティ アートギャラリー Gallery1

詩の体感はこのあとも続く。ギャラリー2では「自己紹介」と題した20行から成る詩に沿って、20のテーマで、谷川にまつわる物が展示されていた。「私は背の低い禿頭の老人です」から始まる詩が1行ずつ柱となり、その側面が展示台に仕立てられていたのである。だから最初に目に飛び込むのは、20本の言葉の柱。それらは人の背丈より倍近く高いものがほとんどで、言葉の柱と言葉の柱の間を縫うようにして奥へ進んでいくため、ここでも詩を体感する。展示台には谷川が影響を受けた音楽や本、古いラジオ、書簡、家族写真など、個人的な物が並び、谷川が歩んできた人生や暮らしにぐっと迫る。

言葉の柱という点で、私はつい、2016〜2017年に21_21 DESIGN SIGHTで開催された「デザインの解剖展」を思い出してしまった。でも単なる偶然とは言えまい。なぜなら両展とも会場構成を手がけたのは同じ建築家、五十嵐瑠衣だったからだ。言葉をキャプションや解説という付属的な扱いではなく、展覧会の構成要素として重要な位置づけにすることで、言葉も展示の中心になりうるのだということを本展でますます実感した。

展示風景 東京オペラシティ アートギャラリー Gallery2

展示風景 東京オペラシティ アートギャラリー Gallery2

公式ページ:http://www.operacity.jp/ag/exh205/

2018/01/12(杉江あこ)

民俗写真の巨匠 芳賀日出男 伝えるべきもの、守るべきもの

会期:2018/01/04~2018/03/31

フジフイルムスクエア 写真歴史博物館[東京都]

1921年生まれの芳賀日出男は現役最長老の写真家のひとりである。ここ数年、足が弱って車椅子が必要になったが、創作意欲にまったく衰えは見られない。1950年代以来、民俗写真一筋で歩み続けてきたその芳賀の代表作が、フジフイルムスクエア 写真歴史博物館で展示された。

「祭礼」、「人生儀礼」、「稲作」の三部構成、29点の作品を見ると、芳賀の眼差しのあり方がくっきりと見えてくる。その基本となっているのは、あくまでも民俗学の資料としての写真記録に徹する姿勢で、これ見よがしの主観的な解釈や、祭礼の場を乱すような行為は注意深く遠ざけられている。その結果として、芳賀の写真には祭事や儀礼の細部が、それに参加する人々の表情や身振りも含めてきちんと写り込んでおり、資料的な価値がきわめて高い。だが、それが無味乾燥な記録であるのかといえばけっしてそうではなく、そこにはその場所に身を置いているという彼自身の感動がいきいきと脈打っており、その波動がしっかりと伝わってくる。冷静な記録者としての姿勢と、祭りそのものに没入することの歓びとが共存しているのが、芳賀の民俗写真の最大の魅力といえるだろう。

それにしても、ここに写っている祭事や儀礼は、いまやほとんど行なわれなくなっているか、形骸化してしまったのではないだろうか。日本人の暮らしが根本的に変わったといえばそれまでだが、もしかすると、どこかに別なかたちで再生している可能性もある。つまり芳賀の後継者が必要なわけで、民俗写真のジャンルにも新風を吹き込んでいく必要がありそうだ。

2018/01/09(金)(飯沢耕太郎)

上田義彦「林檎の木」

会期:2017/12/02~2018/01/13

小山登美男ギャラリー[東京都]

上田義彦は2013年11月に写真コンペの審査のために群馬県川場村を訪れた。そのとき、たまたま車中から見た林檎の木に強く惹かれ、あらためて同じ季節に再訪して撮影したのが、今回発表された「林檎の木」のシリーズである。

上田はむろん、たわわに実る赤い林檎の生命力の充溢に魅せられてシャッターを切っているのだが、作品化する時にひとつの操作を加えている。それは、8×10インチ(約200×250ミリ)サイズの大判カメラで撮影した画像を、68×87ミリに縮小してプリントしているということだ。普通、大判カメラの画像は、逆に大きく引き伸ばして展示することが多い。大判カメラは、大伸ばしに耐える緻密な描写力を得るために使われることが多いからだ。そう考えると、上田の今回の試みはかなり大胆な実験といえる。それは結果的には成功したのではないだろうか。4分の1ほどの大きさに「縮んだ」画像は、近くに寄って眼を凝らさないとよく見えない。上田の言う「親密な距離」が確保されることで、より注意深い観察が要求され、画像のボケや色味の微妙な変化に細やかに配慮したプリントワークのプロセスもしっかりと伝わってきた。

上田は今回の作品に見られるように、自らの身体的、心理的な体験を、写真という媒体でどのように伝達するかということについて、つねに意識し、実践し続けてきた写真家である。そのやや過剰な表現意識は、ときに空転することもあるのだが、今回はテーマと手法とがとてもうまく結びついて、地に足がついた表現として開花していた。

2018/01/09(火)(飯沢耕太郎)

国家診断展 Who is “Prince YOSHIHISA”?

会期:2018/01/06~2018/01/08

聖徳記念絵画館+国立科学博物館+上野恩賜公園ほか[東京都]

「国家」を主題としてキュレーションされた展覧会。といっても、ある場所に集められた作品を見るのではなく、北白川能久親王(1847-95)を軸に、ガイドと関連場所を巡りながら国家、近代、日本について考えるツアーイベント。ガイドはアーティストのバーバラ・ダーリン。さて、明治天皇の義理の叔父に当たる能久は、幕末に上野の寛永寺に入り、輪王寺宮と通称された。彰義隊に擁立されて上野戦争に巻き込まれ、新政府軍に敗れて東北に逃走したものの降伏して京都で謹慎。処分を解かれてプロイセン(ドイツ)に留学し、軍事を学ぶ。帰国後は陸軍に属し、日清戦争終結後、近衛師団長として台湾に出征したもののマラリアに感染して死去。皇族では初の外地での殉職者となった。皇族の身でありながら新政府軍に歯向かったり、留学中ドイツ人女性と婚約したり(のちに破棄)、まとにかく型破りの人物だったようだ。

当日は神宮外苑の聖徳記念絵画館前に集合し、絵画館を見学。明治天皇の生涯を描いた80点(前半40点は日本画、後半40点は洋画)の壁画のうち3点ほどに能久は登場するが、前半に登場しないのは旧幕軍についたからだという。ちなみに絵画館の各壁画の前には古くさい解説板があるが、それとは別にガラス面に「壁画深読み!」と称する砕けた解説文が貼られ、作者や作品についても触れていた。つい2年前にはなかったものだ。鶯谷へ移動し、能久とは直接関係はないが、日清戦争時に外務大臣を務めていた睦奥宗光の旧別邸を鑑賞。土地も建物もずいぶん切り売りされたとはいえ、木造2階建ての瀟洒な洋館(白いペンキが剥げている)は住宅街の周囲から完全に浮いている。

次に能久ゆかりの東叡山寛永寺輪王殿へ行き、上野の山と寛永寺の由来や歴史を聞いてから、向かいの国立科学博物館へ。ここで企画展「南方熊楠──100年早かった智の人」を見る。南方も能久と直接関係ないが、重要なのは「神社合祀と南方二書」のコーナー。神社合祀とは明治政府が町村合併に伴い複数の神社を統合し、廃止された神社の土地を払い下げ、それで日露戦争の借金を返済しようという方針。これに対し熊楠は、多様な静物を育んだ貴重な神社の森が消えてしまうと猛反対、その反対意見をまとめた本が柳田國男によって出版された、いわゆる「南方二書」だ。上野恩賜公園の五重塔や東照宮や不忍池を巡って、九段下のカフェで台湾の神社についてあれこれ話し、最後は靖国神社の鳥居を確認して解散。近代国家への移行に伴う矛盾とドタバタ劇が、能久の生涯とその周辺に凝縮していることがわかった。

2018/01/08(月)(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)