artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

インド《国立博物館》《国立近代美術館》

[インド]

インドのミュージアム事情について触れておこう。《国立博物館》は、1階がハラッパーの文明、仏教の彫刻、細密画、工芸。2階が硬貨、船舶、ラーマヤーナ。3階が部族、楽器、兵器などを展示し、コレクションは見応えがある(特に仏教系)。ただし、展示デザインは洗練されていない。また3時間滞在したが、カフェが潰れていたので困った(つまり、飲食できない)。近代建築を転用した《国立近代美術館 本館》は、DHARAJ BHAGATの回顧展を開催していた。優れた作家だが、作品の並べ方の意図がまったく不明である。《国立近代美術館 新館》の常設展示も、年代や系譜による分類のほか、美術史の解説などが一切なく、これでは門外漢にはまったくわからない(なお、テキストはヒンズー語がなく、英文のみ)。《新館》の現代建築は外観こそ立派なのだが、内部空間はあまり展示に向きではなかった。そして驚かされたのは、ほとんど閉鎖しているかのようなカフェの寂しさである。

つまり、モノを置いているだけで、来場者にわかりやすく伝えようという意識が感じられない。また美術を鑑賞したあと、カフェで休むという行動も想定されていない。それは《国立ガンディー博物館》も同様である。ここは質素な展示で、偉人の生涯をたどりながら写真を並べるだけなのだが、それはそれで結果的にガンディーらしさを感じないわけではない。ここでも屋内で飲食できるカフェを探したが、屋外に小さな屋台があるのみだった。一方、晩年に身を寄せた富豪の家を改造した《ガンディー記念博物館》は、2階にこれみよがしのマルチメディア展示があったのだが、かえって操作が面倒なわりには、内容は子供だましでほとんど情報量がない。これならば、写真や史料などでたんたんと事実を伝えるアナログの展示のほうがましだ。なお、周囲が高級住宅街であり、大きな土産物店も備えていたので、レストランくらいあるのかなと期待したが、飲食できる施設はなかった。

左:《国立博物館》 右:《国立近代美術館 本館》

左:《国立博物館》 右:《国立近代美術館 本館》

左:「DHARAJ BHAGAT」展、展示風景 右:《国立近代美術館新館 新館》の寂しいカフェ

左:「DHARAJ BHAGAT」展、展示風景 右:《国立近代美術館新館 新館》の寂しいカフェ

《国立近代美術館新館》外観

《国立近代美術館新館》外観

2018/01/04(木)(五十嵐太郎)

グリーンランド 中谷芙二子+宇吉郎展

会期:2017/12/22~2018/03/04

メゾンエルメス8階フォーラム[東京都]

霧の彫刻家として活躍する中谷芙二子と、その父で雪の研究で知られる科学者・エッセイストの中谷宇吉郎の展覧会。中谷芙二子さんには昔お世話になったし、宇吉郎の随筆集は寺田寅彦に触発されてワクワクしながら読んだものだ。ぼくが芙二子さんを知ったのは、彼女が原宿にビデオギャラリーSCANを開設した1980年のこと(その2階にはサプリメント・ギャラリー、のちの岡崎球子画廊があった)。そのころ中谷さんはビデオアートだけでなく、「霧の彫刻」のアーティストとして国際的に活動されていた。「霧の彫刻」が初めて発表されたのは1970年の大阪万博のときだから、もう半世紀近く世界各地で続けて来たことになる。今回の展覧会はその「霧」を中心に、芙二子の初期の油絵やビデオ作品、宇吉郎の雪の結晶写真やアルバムなどで構成されている。

メインの展示室には、晩年の宇吉郎が雪氷の研究のため毎年訪れていたグリーンランドから採集した石が置かれ、その奥に霧を発生させる噴霧装置がある。霧は一定時間ごとに発生する仕掛けだが、たくさん並んだノズルからシューッと白い気体が噴出するのを見て、なにかいいしれぬ不安を感じてしまった。それはひとつには、いくら霧とはいえ、ふだん美術品を展示するギャラリー内で水分を振りまくことがきわめて挑戦的で、暴力的ですらあるように感じたこと。もうひとつは、考えすぎかもしれないが、徐々に白いガスが人のいる部屋を満たしていくのを目の当たりにして、ナチスのホロコーストを連想してしまったのだ。これがもっと閉鎖的な空間だったらおそらく作者もやらなかっただろうけど、ここはガラスのブロックを積み上げた開放的な空間なので、そんな連想をすること自体が場違いだったかもしれない。でも想像しちゃった。

2017/12/28(木)(村田真)

菱田雄介『border | korea』

発行所:リブロアルテ

発行日:2017/12/13

北朝鮮の核ミサイル開発にともなう政治的な緊張の高まり、冬季オリンピック平昌大会の開催など、朝鮮半島の2つの国を巡る話題は、つねに新聞やTVのニュースを賑わせている。だが、よほど両国の国情に詳しい人でない限り、大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国の正確で具体的なイメージを持つのは、意外にむずかしいのではないだろうか。

菱田雄介は、その「近くて遠い」2つの国を、2009年から何度も訪れて撮影を続けた。本書『border | korea』には、そうやって撮影された両国の人々や風景の写真が100枚近く並んでいる。菱田の「戦略」はシンプルである。彼は北朝鮮と韓国で、似たようなシチェーションを選んで、同じような構図、同じような距離感でシャッターを切った。例えば、左右ページに対比的に置かれた最初の写真(表紙にも使用)は、一枚は平壌で一枚はソウルで撮影されたほぼ同年齢の少女たちのポートレートである。以下、赤ん坊、家族、学生、結婚式のカップル、警官、兵士、僧侶、赤ん坊を抱く女性などが、同じやり方で提示されている。ポートレートだけでなく、スナップ的な写真もある。金日成と金正日の大きな銅像の前の集会と光化門広場のデモ、南浦(北朝鮮)と仁川(韓国)の2つの海水浴場、板門店の国境を北朝鮮側と韓国側から写した写真などが対比されている。

読者はこれらの写真群を見て、さまざまな思いを抱くに違いない。2つの国の人々のたたずまいに共通性がある(同民族なのだから当然ではあるが)と思う人もあるだろうし、細部の微妙な差異に注目する人もいるだろう。菱田はあえて余分な先入観を与える解説をつけるのを避け、淡々と写真を提示することで、むしろ読者一人ひとりの「border」に対する意識を問い直そうとしている。『BESLAN』(新風舎、2006)、『2011』(VNC、2014)など、ドキュメンタリー写真の新たな可能性を模索してきた菱田の労作が、ようやく形になった。2017年を締めくくるいい仕事だと思う。

2017/12/25(飯沢耕太郎)

毛利悠子 グレイ スカイズ

会期:2017/12/02~2018/01/28

藤沢市アートスペース[神奈川県]

初めて訪れるアートスペース。藤沢市が美術館を持たず「アートスペース」にしたのは、建物やらコレクションやら面倒なものを背負わず身軽でいられるという道を選択したからかもしれないが、近隣に神奈川県立近代美術館や茅ヶ崎市美術館、平塚市美術館があるのでこれ以上必要ないと考えたのかもしれない。近隣に美術館が林立すると相乗効果も期待できるが、逆に共倒れしかねないからだ。まそんなことはどうでもいい。最寄り駅は藤沢ではなく隣の辻堂で、北口の巨大なショッピングモールをすぎたあたりの新しいビル内にアートスペースはある。上の階には市立の藤澤浮世絵館も入っている。

そんな場所でなぜ毛利悠子展が開かれるのかというと、彼女が藤沢市出身だからというわかりやすい理由だ。最初の部屋では、自動的に杯が傾く半透明のジョッキの脇腹に波打つ浜辺の映像を映し出している。それがちょうど泡立つビールを飲み干しているように見えるのだ。奥の大きな部屋はカーテンで弧を描くように仕切られ、エリック・サティの「家具の音楽」に触発されたインスタレーション《パレード》を公開。まず花柄の壁紙をコンピュータで読み取り、絵柄の濃淡に反応してスイッチオン。ドラムを叩いたりアコーディオンを鳴らしたり明かりを灯したり、動き始める仕掛けだ。楽器などは学校の廃物らしい。別の部屋では、駅構内の水漏れの応急処置にインスピレーションを受けた《モレモレ:ヴァリエーションズ》を展示。ブリキのバケツやタライ、ペットボトル、波形のプラスチックボードなどを、水の循環するビニールチューブがつないでいる。すべてがチープな素材で、つなぎもガムテープで止めるなどいい味出している。

2017/12/24(日)(村田真)

鉄道芸術祭vol.7「STATION TO STATION」

会期:2017/11/10~2018/01/21

アートエリアB1[大阪府]

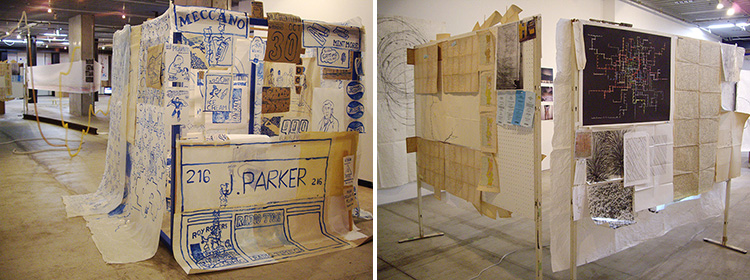

京阪電車「なにわ橋駅」のコンコース内に位置するアートエリアB1では、毎年、「鉄道」をテーマとした芸術祭を開催している。第7回目の今回は、メインアーティストとして、文字、紙、本を素材やテーマに制作するアーティストでグラフィックデザイナーの立花文穂を迎え、立花が編集する雑誌『球体7号』を展覧会という形式で表現した。参加メンバーは、美術作家だけでなく、グラフィックデザイナー、イラストレーター、音楽家、料理家、文筆作家など多彩な顔ぶれが集った。

会場に入ると、ゆるく心地よい音楽が流れ、外も中もイラストで覆われた仮設のキオスクが出迎え、立花らがポルトガルを旅した映像が流れ、ポルトガル料理のレシピや食品サンプルが置かれ、旅情を誘う導入となっている。一見、ゆるく自由で散漫な印象すら与える本展だが、構造的なポイントは2点抽出できる。1点目は、鉄道網、すなわち都市の表皮や体内に縦横に張り巡らされた線路、その自己増殖的な「線」の運動だ。路線や原稿用紙、間取りなど規格化された線を切り貼りしたコラージュ作品、モーターや昆虫を用いた「自動描画機」、レコードの溝の接写、極細の糸で編まれた内臓的なチューブのインスタレーションなどがこの領域を形成する。また、contact Gonzoは、そりに身を横たえ、掘った溝の中を滑走するパフォーマンスの記録映像を出品。線路という決められたルートを、「電車の車体」という外殻をまとわず生身の肉体をむき出しにして突っ走ることで、自らの身を危険に晒すリスクと引き換えに抵抗を示す。

また、もう一つのポイントが、「紙」「印刷」「原稿」である。いわばこの展覧会場全体が書籍や雑誌の立体化・空間化であるが、個々の作品同士は固定された順序を持たず、縦横に伸び広がる地下茎のように、複数の結節点でゆるやかに絡まり合っている。「編集作業」としてのキュレーションを、書籍や雑誌が持つリニアな秩序を解きほぐしながら、鮮やかに示していた。

会場風景

2017/12/24(日)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)