artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

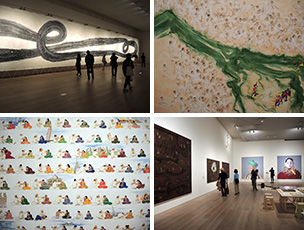

N・S・ハルシャ展:チャーミングな旅

会期:2017/02/04~2017/06/11

森美術館[東京都]

南インドの作家であり、ひたすら人物像を反復して描くことを特徴としている。が、そこに現代的なテーマを組み込み、グローバル資本主義にさらされる社会状況への批判としての寓意画を制作する。展示の後半は、カラフルな筆致のストロークが冴える作品が続く。まったく知らない作家だったが、森美術館の作品解説は丁寧で感心する。

2017/05/03(水)(五十嵐太郎)

奥山由之「君の住む街」

会期:2017/04/27~2017/05/07

スペース オー[東京都]

ちょうどトークショーの開催直後だったということもあって、原宿・表参道ヒルズ内の会場には観客があふれていた。同名の写真集(SPACE SHOWER BOOKS)の販売ブースやサイン会には長蛇の列。奥山由之の人気がいまや沸騰しつつあることがよくわかった。

今回の展示は、ファッション雑誌『EYESCREAM』2014年3月号~2016年11月号に連載された「すべてポラロイドカメラによって撮影された35人の人気女優」のスナップ=ポートレートのシリーズを中心に、撮り下ろしの東京の風景写真を加えて構成している。奥山の人気の秘密は、すでにタグ付けされている彼女たちのイメージを、ポラロイドのあえかな画像で、誰にでも手が届くレベルにまで引きおろしたことにあるのだろう。とはいえ、特に過激な再解釈を試みるのではなく、あくまでもインスタグラムで「いいね!」がつく範囲に留めている。そのあたりの匙加減が絶妙で、観客(男女の比率はほぼ半分)は、あたかも自分のために撮影された写真であると思いこむことができる。むろん、それをただの幻影にすぎないと批判するのは簡単だ。だが、どの時代でも観客とスターたちとのあいだに見えない回路をつくり出す特殊な魔法を使える写真家はいるもので、現在では、奥山がそのポジションに一番近いのではないだろうか。

以前、彼の写真展(「Your Choice Knows Your Right」RE DOKURO)について「ファッション写真の引力権から離脱すべきではないか」と書いたことがあるが、本展に足を運んで、必ずしもそうは思えなくなってきた。魔法は使えるうちに使い尽くしてしまうべきだろう。ファッションや広告を中心に活動する写真家が、「アート」の世界に色目を使うと、あまりにも過剰に反応し過ぎて、かえってつまらない作品になってしまうのをよく見てきた。シリアスとコマーシャルの領域を、むしろ意図的に混同してしまうような戦略が、いまの奥山には似合っているのではないだろうか。

2017/05/03(水)(飯沢耕太郎)

アドルフ・ヴェルフリ 二萬五千頁の王国

会期:2017/04/29~2017/06/18

東京ステーションギャラリー[東京都]

ヘンリー・ダーガーと並ぶアウトサイダーアートの代表的画家。ダーガーが15,000ページを超す『非現実の王国で』を残したとすれば、ヴェルフリは25,000ページを超す作品を描いた。しかも余白を残さず画面を絵と記号で埋め尽くす密度の濃さ。この二人、貧しい家に生まれ、両親と早く離別(死別)するという共通点があるが、違うのは、ダーガーが10代から働きながら約60年間ひとり黙々と創作を続けたのに対し、ヴェルフリは31歳で精神科病院に入れられ、そこで絵を描き始め、以後30年にわたって描き続けたこと。その絵は女陰を思わせる紡錘形、円、格子縞、アルファベットや数字や音符などの記号、人の顔などがほぼ左右対称に新聞用紙の画面を埋め尽くすという、アウトサイダー・アートの典型を示している。初期には色がなかったり、後期には写真コラージュを用いるなど多少の変化は見られるものの、基本的なスタイルが生涯ほとんど変わらないのも特徴だ。余談だが、カタログをながめていたら、《偉大なる=王女殿下、偉大な=父なる=神=フローラ》と題する1枚に、ダーガーそっくりの少女像の写しがあった。もちろん彼はダーガーのことなど知るよしもない。

ヴェルフリといえば、かつて種村季弘あたりがゾンネンシュターンなどとともに「異端の芸術家」として紹介していたような記憶があるが、近年の評価の急上昇は驚くばかり。特にヴェルフリの故国では「スイスが生んだ偉大な芸術家」として美術史にその名が刻まれているという。なにせスイス連邦鉄道には彼の名を冠した「アドルフ・ヴェルフリ号」が走っているというから、日本なら新幹線に「山下清号」と命名するようなもんだ。そこまでやるか。

2017/05/03(水)(村田真)

小泉明郎展 帝国は今日も歌う

会期:2017/05/03~2017/05/11

VACANT[東京都]

小泉明郎の真骨頂は自己言及的に演出された映像によって現実と虚構の境界線を撹乱する点にある。小泉自身が役者に演出するシーンが含まれていることが多いから、鑑賞者はそれが決して事実そのものを映し出した映像ではないことをあらかじめ知らされる。ところが、そうであるにもかかわらず、エモーショナルな音楽とともに役者の演技が過剰にエスカレートしてある沸点を超えた瞬間、私たちの感情は大きく揺さぶられることになるのだ。そして、そのように翻弄される自分自身を顧みたとき、私たちは自分自身に問い直さずにはいられない。おのれの感動が現実に由来しているのか、あるいは虚構に起因しているのか。それとも……。

本展は、新作の映像インスタレーション《夢の儀礼─帝国は今日も歌う》を見せた個展。父親が警察に連行されるという幼少期に見た怖しい夢をモチーフにしながら、反天皇制運動のデモとそれらに対するヘイトスピーチを映し出した。父親役の役者は両手に手錠をかけられたままデモの最後尾を歩いているため、デモを管理する機動隊に背中を押されながら歩くことになるが、それが警察に連行される夢の情景と重なって見えるという仕掛けだ。しかも、その父親の映像は、横に並べられた3面のスクリーンのうち、真ん中の画面に映し出されていたが、両サイドの画面にはヘイトスピーチの映像を、いずれか一方を反転させたうえで、ほぼ同時に投影していたため、まるで父親がヘイトの罵声を両側から浴びながら警官に連行されているように見えるというわけだ。むろん映像を見る私たち自身も、その下劣な言葉を浴びることを余儀なくされる。

父親は言う。「誰かが犠牲にならなければならない…」。つまり彼は自らが生け贄であることを十分に知っていた。その瞬間、私たちの脳裏をよぎるのは、天皇である。まさしく天皇は、最も尊ばれる存在であると同時に、最も蔑まれる存在であるからだ。いまも皇族は大衆的な人気の的でありながら、一切の人権が保証されていないという事実が、その恐るべき二重性を如実に物語っている。かつての戦争でもそうしていたように、天皇を声高に崇拝する者が、天皇を最も露骨に利用しているのだ。日本国憲法において天皇は主権者である私たち自身の象徴とされているが、この作品においては父親が天皇の象徴なのだろう。

虚構と現実の境界線を溶け合わせる小泉の演出は、確かな批評性に基づいている。反天皇制のデモに対してヘイトスピーチを繰り広げる者たちの卑しい言葉は、父親=天皇に投げかけているようにも見えてしまうからだ。小泉自身が皇居に向かって射撃の身ぶりを見せる最後のシーンにしても、それは文字どおり「無鉄砲」という点でナンセンスな笑いを醸し出す一方、天皇の暗殺を象徴するメタファーであると同時に、天皇を祝福する祝砲であるようにも見えた。呪いの言葉と祝いの言葉が表裏一体であることを、これほど明快に表現した映像はほかにないのではないか。

このような両義的な天皇のイメージは、しかし、イデオロギー的に断罪も賞賛もしがたいという点で、あるいは批判の対象になるのかもしれない。だが、左右のイデオロギーがすでに失墜して久しいばかりか、平成天皇こそがいまや最もリベラルであるという現状を正確に診断することができれば、天皇制を一方的に肯定ないしは否定することがどれほど単純にすぎるかは想像するに余る。小泉にしても、かつて天皇を不可視のイメージとして表現したことがあったが、それは完全な時代錯誤とは言い難いにせよ、現在の政治状況のなかでアクチュアリティーをもつとは到底考えられなかった。天皇はいまや見えつつあるからだ。

だが目元を隠しながら唄う人々が暗示していたように、見ていないのは私たち自身である。ヘイトスピーチの現場を見ていないだけではない。天皇の両義性を直視せず、特定の誰かを生け贄としながら共同体が再生産されている現状にも眼を向けず、ひいては現実と虚構の境界線を確かに問い直すことからも眼を背けている。あの映像を見たときの身体がこわばる感覚は、私たちが世界そのものに眼を向ける第一歩なのではなかったか。

2017/05/03(水)(福住廉)

ライアン・ガンダー ─この翼は飛ぶためのものではない

会期:2017/04/29~2017/07/02

国立国際美術館[大阪府]

大阪へ。ライアン・ガンダー展@国立国際美術館。注目の現代アートというよりも、美術史の文脈を踏まえ、脱臼させるコンセプチュアル・アートゆえに、美術館という制度的な箱そのものへの批評的な介入という側面が個人的に楽しめた。今回は常設エリアの全体も彼によるセレクションで構成されており、ペアで異なるアーティストの作品を並べることで新しい意味を見いだす試みである。企画展の延長として、美術館のコレクションも鑑賞できる仕掛けだ。

2017/05/02(火)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)