artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

只在此山中 廖震平

会期:2017/05/12~2017/05/28

トーキョーアーツ・ギャラリー[東京都]

廖震平はBankARTにスタジオを構える台湾出身のアーティスト。彼が描くのは写真に基づいた風景画だが、一見フォトリアリズム風の写実絵画に見えながら、どこかちょっと不自然なところがあり、CG画像のようにも見えなくはない。それは構図を決めるとき、画面を上下左右あるいは対角線で2分割したり、モチーフを左右対称に収めたり、建物や道路など人工物の幾何学形態と自然の曖昧な形態を交互に組み合わせたりするからだ。

今回は昨年、高野山と伊勢への旅の途中で撮った写真に基づいて描いたもの。例えばDMにも使われた絵は、手前に2本の木が並行して立っているが、その2本の隙間が画面を左右に2分割する中央線となる。また山の斜面は大ざっぱに左上から右下へ走っているが、その内側に左辺と下辺の中心を結ぶ斜線が見え、その内側が黒く塗りつぶされている。さらに目を凝らすと、遠方にかすかな稜線が見え、これが上下を2分割する中央線となっている。このように廖の作品はただ写真をなぞっているだけでなく、きわめて周到に構成されていることがわかる。

2017/05/12(金)(村田真)

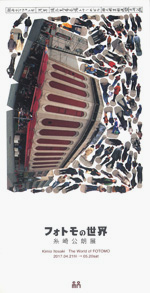

糸崎公朗「フォトモの世界」

会期:2017/04/21~2017/05/20

EMON PHOTO GALLERY[東京都]

糸崎公朗は1990年に漫画家の森田信吾と「非ユークリッド写真連盟」を結成し、路上の「非人称芸術」を撮影・記録する作業を開始した。その一環として、1993年ごろから制作し始めたのが、「フォトモ」と称する技法による作品である。「フォトモ」は、建物や通行人の写真を切り抜いてコラージュし、立体模型として組み立て可能な状態に平面図として提示したものだ。制作のきっかけになったのは、たまたま葛飾北斎の「立版古」の作品を見たことだったという。「フォトモ」シリーズは1996~2004年にかけて雑誌『散歩の達人』に連載され、99年には森田との共著で『フォトモ──路上写真の新展開』(工作舎)が刊行されて、糸崎の代表作となる。今回のEMON PHOTO GALLERYでの個展では、『散歩の達人』掲載時の版下に加えて、新作の「フォトモ」も出品されていた。

「フォトモ」の面白さは、東京の商店街や飲食店街の雑多なカオス的な空間が、そのまま縮小して立ち上がってくるところにある。その意味では、ディテールの精度と質感が大事になってくるので、やはり銀塩写真のプリントをそのまま貼り付けた旧作のほうが見応えがあった。デジタルプリントの新作だと、どうしても物質性が稀薄になっているように感じられるのだ。

それと、平面図でも組み立てた状態を想像できなくはないが、やはり立体化して展示したほうが圧倒的に面白い。今回は、新作の香港の作品だけが立体化して、テーブルの上に展示されていたのだが、そのかたちでもっと見たかった。糸崎の仕事はいうまでもなく、1980年代以降に赤瀬川原平らが提唱した「路上観察学」の系譜を受け継ぐものである。路上での発見の歓びを、写真を通じて検証・保存しようとする営みは、これから先も続いていくのだろう。手作りのよさを活かしながらも、さらに進化した「フォトモ」を見せてほしいものだ。

2017/05/10(水)(飯沢耕太郎)

原芳市「エロスの刻印」

会期:2017/05/10~2017/06/17

POETIC SCAPE[東京都]

写真作品は、時としてとても数奇な運命を辿ることがある。原芳市は1993年頃に、東京と大阪の個展で発表した作品をまとめて、写真集を刊行しようとしていた。ところが、撮影済みのポジフィルムを預けていた出版社が突然倒産して、それらのフィルムも行方不明になってしまった。ところが、それから20年以上が過ぎた2015年に、箱に入れたまましまっていた展示用の「チバクロームクリスタルプリント」が出てきた。今回の個展は、それらのプリントを最新の複写システムでデジタル化して再プリントしたものだ。あわせて、そのデジタルデータを使用して、同名の写真集もあらためて出版されることになった(でる社刊、ブックデザイン=鈴木一誌+下田麻亜也)。

こうして姿をあらわした「エロスの刻印」は、モノクロームプリントが多いこの時期の原の写真シリーズとしては珍しく、6×6判のカラーで撮影されている。原の写真はエロスとタナトス、日常と非日常とを絶妙に配分してブレンドするところに特徴があるのだが、このシリーズはタイトル通りエロスへの傾きが半端ではない。当時の彼は「地方の小さな温泉宿や、近郊の小都市で戯れ遊んだ女たちとの、一夜限りの逢瀬」に溺れていたのだという。写真にも、バブル経済の名残が色濃く残るそんな時代の空気感が刻みつけられているように感じる。女たちだけでなく、花や小動物や風景にも、息苦しいほどに濃密なエロティシズムが漂っているのだ。近年の原の仕事は、やや枯淡の境地という趣があるが、こういう写真が発掘されると、続編も期待できそうな気がしてくる。

2017/05/10(水)(飯沢耕太郎)

藤岡亜弥「アヤ子、形而上学的研究」

会期:2017/05/09~2017/05/26

ガーディアン・ガーデン[東京都]

藤岡亜弥は、日本大学芸術学部写真学科を1994年に卒業し、16人の女性写真家たちのアンソロジー写真集『シャッター&ラブ』(インファス、1996)に作品を発表してデビューした。以後、コンスタントにいい仕事を続けてきている。写真集としてまとまったのは、『さよならを教えて』(ビジュアルアーツ、2004)、『私は眠らない』(赤々舎、2009)の2冊だけだが、台湾、ニューヨークに長期滞在して撮影した厚みのあるシリーズもある。ブラジル移民の二世だった祖母の足跡を辿った「離愁」(2012)も印象深い作品だ。2016年に、広島をテーマに銀座と大阪のニコンサロンで開催された個展「川はゆく」は、同年度の伊奈信男賞を受賞した。今回、ガーディアン・ガーデンのSecond Stageの枠で開催された藤岡の個展「アヤ子、形而上学的研究」は、単独の作品ではなく、ミニ回顧展とでもいうべき構成をとっていた。

69点の写真は7つのパートに分かれている。「アヤ子江古田気分」、「なみだ壷」、「台湾ミステリーツアー」などの初期作品を集めたパートから始まり、「さよならを教えて」、「離愁」、「Life Studies」、「Tokyo Ghost Tour」、「私は眠らない」、「川はゆく」の各シリーズからピックアップされた写真が並ぶ。そのなかで、ちょうど2000年代初頭(「離愁」と同時期)に撮影された「Tokyo Ghost Tour」の写真群に強く惹きつけられた。もともと藤岡の写真には、生者と死者(Ghost)とが入り混じって存在しているような気配が色濃く漂っている。現実の空間から半ば離脱し、非日常の幽界に足を踏み入れつつある、そんな死者たちを写真に呼び込むようなアンテナが藤岡には備わっているのだ。そのアンテナの精度は、近作になるにつれてさらに高まりつつあるように見える。その意味では、もうすぐ赤々舎から刊行されるという新作『川はゆく』がとても楽しみだ。初めてデジタルカメラで撮影したのだというこのシリーズで、ヒロシマの死者たちは、藤岡の写真の中にどんなふうに姿をあらわすのだろうか。

2017/05/09(火)(飯沢耕太郎)

狩野岳朗個展 分岐する思考

会期:2017/05/06~2017/05/20

hitoto[大阪府]

本展を一言で説明すると「気持ちのいい絵画展」になろうか。作品は抽象画で、乾いた色調の筆跡や刷毛目と、極細の線で構成されている。極細の線は画廊の壁面にも引かれており、線の先には英単語が記されていたので、空間全体でひとつのインスタレーションと見なすべきかもしれない。しかし筆者はその意図を理解できなかったので、単純に絵画展として鑑賞した。画面の線と面と色彩は相互に呼応している。即興なのか、厳密なルールを設定したのかは分からないが、無駄な手がひとつもない優れた画面構成だ。それでいて適度に力が抜けていて、観客に緊張を強いることもない。つまり「気持ちのいい絵画展」なのである。

2017/05/08(月)(小吹隆文)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)