artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

記述の技術 Art of Description

会期:2016/05/21~2016/06/12

ARTZONE[京都府]

ドキュメンタリーは、「記録すること」の使命と、カメラの客観性・透明性への疑義のはざまで揺れながら、自らのアイデンティティの問い直しに直面している。リサーチ、アーカイブの援用、オーラル・ヒストリーといった手法を織り交ぜながら、ドキュメンタリーの可能性を批評的に探究する態度は、いま、ひとつの潮流をなしている。本展は、そうした態度を共有する作家3名(組)(小森はるか+瀬尾夏美、佐々木友輔、髙橋耕平)を紹介する企画。彼らは、ドローイングや楽譜、文学作品などさまざまな記録媒体を映像と組み合わせ、時にフィクションを混在させる手法によって、「ドキュメンタリー」の揺らぐ界面を出現させるとともに、それ自体揺らぎの中にある記憶のありようへと接近を試みている。それは、生きた記録媒体としての身体が持つ「声と語り」の力によって、土地の記憶を再び召喚し、忘却に抗う抵抗となるとともに、非当事者性をどう引き受けるかという問いを考えることであり、被写体への窃視的な視線、支配や搾取の構造、単一のメッセージへの奉仕、フレーミングや編集の虚構性に対する批判でもある。

そのような「記述の技術」の新たな開発へ向けての道筋を、ここでは、「語る身体・声」からの乖離のグラデーションとしてたどってみたい。髙橋耕平の《となえたてまつる》(2015)は、三重県伊賀市島ヶ原にある観菩提寺に伝わる御詠歌「松風」を継承する村人たちを取材した映像作品。御詠歌は、本尊の秘仏が33年に一度、御開帳される際に唄われるもので、映像の前にはその譜面が並べられている。映像は、御詠歌について語る高齢の女性3名へのインタビューという体裁を、とりあえずは保持している。過疎の村では、御詠歌を唄える村人が減っていること、自分たちも先代の住職の妻に教わったこと。彼女たちはやがて、前回(33年前)と前々回(66年前)の御開帳時の思い出話に花を咲かせていく……。

髙橋耕平《となえたてまつる》 2015

テキスト(楽譜)、他、HD video(23分59秒)

だが彼女たちの語りは、無音の別カットの挿入によって、繰り返し中断させられる。33年前に撮られた集合写真が静止画として挿入され、今回の御開帳に向けての歌の継承稽古の様子が(ただし「無音」で)何度も挿入される。過去と現在の時空の往還。しかし、映像に対峙する私たちは、まだ「御詠歌」を音声的には体験していない。それは、老婦人たちがとりとめなく語る思い出話に耳を傾けながら、かつての継承時に起きた出来事の記憶を共有する時間を過ごしたのちに、初めて「音声」として姿を現わすのだ。映像の最後でやっと、稽古場面は有声になり、ぎこちなくも真剣な声の唱和に混じって、清澄な鈴の音が響いていく。髙橋の映像作品は、「編集」の作為性を顕在化させることによって、反復構造と分断・空白という、33年ごとに繰り返される御詠歌の継承を構造的に身に帯びている。それはまた、記憶の反芻と忘却のプロセスそれ自体の謂いであるとともに、口承によって世代から世代へと記憶が受け渡される、共同体の存続のありようを追体験させるものでもある。

一方、映像作家と画家・作家のユニットである小森はるか+瀬尾夏美がとる手法は、「当事者が語った記憶を文字に書き起こし、本人の声で語り直す(小森+瀬尾)/ドローイングとともに詩的なテクストとして再構成する(瀬尾)」という間接的なものである。とりわけ、2人の共同制作と言える映像作品においては、瀬尾が聞き役となって聞き取りを行ない、その様子を小森が撮影し、語られた内容を瀬尾が書き起こして再構成し、被写体となった人物自身に語り直してもらい、その声を映像に重ねるという手法が採られている。それは、被写体との共同作業であるとともに、「声を一方的に簒奪しない」という態度表明でもある。

小森はるか+瀬尾夏美《波のした、土のうえ》 2014

絵、ドローイング、テキスト、写真、映像(計68分)

小森と瀬尾は、東日本大震災以後、陸前高田に移住し、被災地に住む人々から聞き取った「声」を、映像やドローイング・文章というかたちで記録/記述してきた。本展では、沿岸部と山あいの村、それぞれの場所で終戦を迎えた高齢者たちの記憶を聞き取って再構成した《遠い火|山の終戦》(2016)を出品している。軍国少女だった自分と母親との確執。掘り出した石灰をトロッコで運ぶ、勤労奉仕。山奥の村から兵士を送り出す線路は、はるか遠くの海まで続いている。遠い南洋の海から帰還した兄が持ち帰った、お土産のバナナ。空想の中で海に浸かったそれは、塩辛い味がした。色鮮やかで詩的なドローイングと並置された瀬尾のテクストは、固有名詞を取り去って抽象化され、創作も交えた一人称の寓話的な物語として語られることで、想像力が入り込む間口を広げる「余白」を生み出している。一方、小森のカメラが捉えるのは、語られた場所の「現在の姿」である。その中に立つ、語り手たちと聞き手役の瀬尾の姿。両者が見ているのは、同じだが異なる風景だ。小森と瀬尾の作品は、内にいくつもの記憶の視差を抱え込んでいる。彼女たちの試みは、そうした困難を引き受けながら、自らが体験していない他者の記憶をどう内在化させ、身体化された記述として語り直せるかという問いへ向けられている。

また、佐々木友輔の作品《土瀝青asphalt / infinite loop 2》(2013/2016)では、手持ちカメラで撮られた揺れ動く映像の中で、語る声と映像は分離し、両者の接着面は揺れ動き続けている。約2時間にわたり、歩行の揺れを刻みながらカメラが捉えるのは、匿名的な郊外の風景であり、1910年に長塚節が執筆したリアリズム小説『土』を女性が朗読する声が、淡々とかぶさっていく。長塚の『土』は、茨城県の寒村に住む貧農一家の生活を克明に描いたもので、佐々木はその舞台となった土地を、徒歩や自転車で移動しながら手持ちカメラで捉えていく。映像(現在)と音声(過去)の遊離と多重化。ここで前景化するのは、語り手の身体ではなく、むしろあてどなく歩行する撮影者の身体である。酔いを覚えさせるその振動は、「カメラという装置と撮影者の身体」という物理的存在を絶えず顕在化させるとともに、しばしば映し出される「足元のショット」が、農民の耕す「土」(過去)/アスファルトで均質に舗装された道路(現在)という対比へと導く。

佐々木友輔《土瀝青asphalt》 2013

DV(186分)

ただし、映像と音声がふと共振を見せる瞬間もある。危うげに揺れるカメラが映し出す、郊外の大型ショッピングモール。朗読する声は、「小作農」が商品経済の構造の中で常に搾取される立場にあることを告げる。同時に映し出されるスマホの画面上では、ツイッターのタイムラインに表示された「長塚節bot」の呟きが流れていく。断片化された小説の一文は、「呟き」という一時的な存在にすぎず、生産されると同時にたちまち情報の海の中で消費されていくのだ。本作は、「郊外」という周縁化された土地をめぐって、映像/音声、土/アスファルト、過去/現在の乖離の中に、「消費と搾取の構造」という近代の根深い問題を照らし出していた。

2016/06/11(土)(高嶋慈)

ヨシダミナコ「普通の日々」

会期:2016/06/01~2016/06/12

galleryMain[京都府]

2名の写真家がギャラリー空間を分割共有し、共通のテーマの下でダブル個展を行なう連続企画展。第一弾では、「私性」をテーマに、ヨシダミナコとキリコの個展がそれぞれ開催された。

ヨシダミナコの個展「普通の日々」は、制作に打ち込む画家の夫との生活の中で、焦燥感を抱えながらも自身の制作活動を止めていた写真家が、約9年振りに発表した個展。「彼」との9年間の生活で、身の回りの情景を日常的に撮りためたスナップが、2種類の展示形態で発表されている。ギャラリーの壁には、セレクトされた数十枚のプリントが、モチーフの色彩や形態がリズミカルな連鎖を生み出すように再配置され、現実の時系列とは別の、視覚的なシークエンスを心地よく生み出している。例えば、ジャガイモの表面の淡い黄色は、絵本を写した隣の写真の黄色やオレンジ色と響き合い、その黄やオレンジで描かれた丘陵の波形は、さらに隣に置かれた、揺らぐカーテンの波形と呼応する。穏やかで軽やかな視覚の波に身をゆだねる心地よさが、ここにはある。

一方、9年間分の全ての写真は、時系列順に一枚ずつファイリングされ、分厚い日めくりカレンダーをめくるように、手でめくって見ることができる。合計1260枚にのぼる、物質的厚みに置換された時間の束。「彼」と暮らす日々について綴った写真家のステートメントは、ある意味ラブレターのようだが、奇妙なことに(あるいは期待に反して)、写真には「彼」の姿はほとんど写り込まず、「彼」との関係の変化や感情の揺らぎといった私的な物語は画面から排除されている。むしろ、膨大な写真の束から見えてくるのは、写真家の眼差しの変質である。毎日の食卓や草花、手書きの手紙、「彼」のアトリエの一隅など、息苦しいほど室内の事物に向けられていた眼差しが、後半、アイスランド滞在を契機として積極的に「外」へと向かい、空間的な広がりを獲得していくのだ。そして、それらの合間あいまに差し挟まれる「お誕生日ケーキ」の写真が、律儀な年輪のように、新しい年の開始を告げていく。その撮影行為は、「誕生日」を共に祝ってくれる人が、今年も傍にいることを確認する儀式のようでもある。「長い間、わたしは真っ暗なトンネルの中にいた」と綴るヨシダが獲得した新たな視線が、この先どこに向かうかが楽しみだ。

2016/06/11(土)(高嶋慈)

キリコ「2回目の愛」

会期:2016/06/01~2016/06/12

galleryMain[京都府]

写真家のキリコはこれまで、会社を辞めてニートになった元夫との関係を綴った《旦那 is ニート》や、かつて売れっ子の舞妓だった祖母の思い出の写真の再構成/現在の日常生活のスナップなどによって、家族という親密な関係性のただ中に身を置きながら、写真という装置の介在によって距離を測るような試みを発表してきた。「私性」をテーマにした、ヨシダミナコとのダブル個展では、「2回目の愛」というタイトルの下、自身と祖母との関係に再び向き合っている。

キリコによれば、88歳になった祖母は、食事、着替え、排泄などの世話をキリコの母親(祖母にとっては娘)に依存しないと生きられない状態になっており、娘を「おかあさん」と呼ぶようになった。逆転した母娘関係。そこに、孫である自分が入り込めない拒絶感を感じるとともに、「肉親であるから故に、愛も憎しみも表裏一体となるなか「愛」という言葉で片付けられる程簡単なものではないことは重々承知しているが、2回目の関係にも 1 回目の時と同様に、母娘の「愛」があればと願ってしまう」(個展ステートメントより)。

わが子へ愛情を向けるように、祖母の食事や移動の介助をする母親。無防備な祖母の姿。しかしその親密な光景は、キリコ自身がその場にいてカメラで撮影したものではなく、「介護用モニター」の画面を静止画として再撮影したものだ。撮影行為の二重の介在。その二重化された隔たりは、「そこに入れない」「疎外されている」というキリコ自身の意識をむしろ如実に映し出す。また、「静止画」として切り取ることで、2人の間で交わされた会話内容や声のトーンなど、聴覚的なディティールが抜け落ちていることも、疎外感を増幅させる。黒い箱状のフレームに静止画を収め、連続したシークエンスとして繋げて見せる展示方法は、時間の流れを可視化するとともに、フレーム=枠の存在を強調し、閉じ込める檻のようにも見えてくる。

解像度の粗さ、画面に写る電波の受信サインや温度の表示は、これが「介護用の監視モニター」の画面であることを告げ、その間接性は他人のプライベートに向き合う生々しさを緩和するとともに、「カメラの機械の眼」が本質的に持つ非人称的な暴力性を露わにする。撮影主体としての人間を介さない非人称的なカメラの眼に、最も親密な関係性が映り込んでしまうということ。その無慈悲なまでの残酷さの露呈こそが、

「他人のプライベートを覗いてしまった」という後ろめたさよりも、私たちをいっそう居心地悪くさせる。

通常のドキュメンタリー写真の場合、写真家の身体は、「その場にいないもの」として予め消去され、透明な媒体として、いかに「自然なあるがまま」の被写体の姿を捉え、本質に肉薄するかが賭けられている。一方、キリコの本作においては、「写真家」である以前に、一人の個人としてその場にいることが初めから拒絶されている。キリコは、自らが撮影主体となることを手放しながら、カメラの機械の眼の暴力性やそれとの(擬似的な)同化という欺瞞に向き合っている。

逆転した母娘関係が育む「2回目の愛」は、葛藤の果てに同様の境地に至った佐野洋子の小説『シズコさん』からの引用によっても補強されている。実際に、そうした美しい瞬間は訪れたのだろう。だが、それを「母性愛」という側面から強調することは、別の問題をはらんでいる。介護を「自然な母性」として女性の労働として押し付ける圧力が浮上するからだ。

介護という問題と、(特に家庭内で行なわれる場合の)密室性、逆転した親子関係。それは親密で美しいものであると同時に、「母性愛」という言葉で語られるとき、介護労働を女性に負担させる構造の危うさが透けて見える。さらに、写真(静止画)と映像(動画)、個人の生の生々しさ/モニターを介して見るという間接性、親密な関係性と非人称的なカメラの暴力性など、重層的な問題をはらんだ展示だった。

会場風景 撮影:キリコ

2016/06/11(土)(高嶋慈)

ポンピドゥー・センター傑作展 ─ピカソ、マティス、デュシャンからクリストまで─

会期:2016/06/11~2016/09/22

東京都美術館[東京都]

ルーヴル展が2、3年に一度、オルセー展が4、5年に一度くらいの割合で開かれてるとすれば、ポンピドゥー展は10年に一度くらいだろうか。それでもルーヴルとオルセーに比べれば有名作品の絶対数が少ないので、展覧会のテーマや展示構成に工夫を凝らさなければ人は入らない。そこで今回考えられたのが「1年1作家1作品」という方式。フォーヴィスムやキュビスムの前衛芸術が立ち上がる1906年から、ポンピドゥー・センターの開館する1977年まで約70年を、各年ひとりの作品でたどるというもの。トップの1906年を飾るのはラウル・デュフィの《旗で飾られた通り》。いささか地味かなと思ったが、よく見るとフランス国旗のトリコロールが林立している風景ではないか。そうやって見渡してみると、赤、白、青を使った作品が多い気がする。あとで気づくのだが、展示は3フロアに分かれ、地下1階の壁が赤、1階が青、2階が白を基調にしており、会場もトリコロールになっているのだ。少し進んで、1913年にはデュシャンの初のレディメイド作品《自転車の車輪》があるが、じつはこれ1964年の再制作。次の1914年はデュシャンの兄のレイモン・デュシャン=ヴィヨンの彫刻が来て、続く15、16年は第1次大戦のため、アルベール・グレーズの《戦争の歌》とピエール・アルベール=ビロの《戦争》が飾られるといったように、何年にだれの作品を持ってくるか、けっこう考えられている。ちなみに第2次大戦中の1944年は、ジャン・ゼーベルガーとアルベール・ゼーベルガーの写真《ドイツ軍が撤退するオペラ座広場》で、45年は壁が空白のまま、エディット・ピアフの歌が聞こえてくるという趣向。45年にだって作品はたくさんつくられてるはずなのに、あえて外すという選択だ。この年になんでこの画家が? と首を傾げる選択もある。フォーヴィスムの創始者マティスはトップに来てもいいはずだが、晩年の1948年の作品《大きな赤い室内》が来ている。いい作品だけどね。逆に、ピカソとともにキュビスムで知られるようになるジョルジュ・ブラックは、キュビスム以前の1907年、まだフォーヴィスムの時代の絵が出ている。これもまたいい作品だが。そして最後の1977年は、レンゾ・ピアノとリチャード・ロジャースによるポンピドゥー・センターの模型だが、その前年は「Georges Pompidou」の文字をアレンジしたレイモン・アンスの平面作品、さらに前年の1975年は、ポンピドゥー・センター建設のために取り壊される建物に介入したゴードン・マッタ=クラークの映像が出品され、なんだか自画自賛で終わってるぞ。

2016/06/10(金)(村田真)

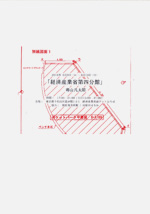

毒山凡太朗「経済産業省第四分館」

会期:2016/06/09~2016/06/13

東京都千代田区霞が関1-3-1経済産業省前テントひろば[東京都]

近年、精力的に作品を発表している毒山凡太朗の新作展。タイトルに示唆されているように、経済産業省の前の、いわゆる「脱原発テント村」を会場にした。これは、東日本大震災以後、経産省が管轄する「ポケットパーク」という公共空間に自発的に仮設されたテント村で、違法であることに違いはないが、市民が代わる代わる寝泊まりすることで脱原発ないしは反原発を訴える、ある種のスクワット運動の拠点である。3つ並んだテントのうちのひとつに入ると、支援者らによる視覚表現とともに毒山の作品が展示されているという案配だ。

毒山の作品は、このテント村の「住人」たちとともに、テント村の理想的なヴィジョンを構想するというもの。このテント村をどのように改めれば住みよくなるか、あるいはどのようにすれば運動の目的を達成できるか。そのやりとりを録音した音声が流れるなか、その内容に応じてスクリーンに投影されたパソコンのモニター映像が次々と切り換えられていくという仕掛けである。

毒山が優れているのは、何よりもその高いコミュニケーション能力である。仮設住宅で暮らす帰宅困難者に故郷へ帰る道を塞ぐバリケードをphotoshopで消去してもらうキュンチョメの作品《ウソをつくった話》(2015)でも、毒山は帰宅困難者のおじいちゃんおばあちゃんの心にいつの間にか滑りこんでいたが、それは彼が福島県出身であるがゆえに郷土の言葉をアドバンテージとすることができたからではない。軽妙な話術と何より愛すべきキャラクターがあるからこそ、脱原発テント村の「住人」たちの心にも、たちまち忍び込むことができたのである。これは、おそらく他のアーティストでは容易にはなしえない、毒山ならではの才覚であると言えよう。

両者のやりとりから浮き彫りになるのは、テント村を「経済産業省第四分館」に設える構想。仮設のテント村を鉄筋コンクリートの立派な2階建てに建てかえてしまえば、住み心地も大きく改善されるだろうし、仮に「経済産業省第四分館」として公認されれば、強制撤去の恐れもなくなるだろう。ひいては脱原発という夢も実現するかもしれない。テント内には、その建造物の模型と、この「占拠物件」の物件情報が、霞が関近辺の不動産情報とともに掲示されていた。

むろん荒唐無稽な想像の産物であることに違いはない。切実な動機に基づく脱原発運動に水を差す恐れすらある。だが、毒山の作品が大胆に切り開いているのは、まさしくそのような想像上の地平なのだ。

毒山は「経済産業省第四分館」によってテント村の「住人」たちの夢を引き出したと同時に、その延長線上に脱原発という究極的な理想があることを暗示していた。だが、それは脱原発運動をある種の夢物語として切り捨てているわけではない。なぜなら、「経済産業省第四分館」という構想に耳を傾けていると、経済産業省が主張する原発政策もまた、途方もない夢物語であることをまざまざと理解できるからだ。つまり、原発という抜き差しならない現実問題をめぐって対立する両陣営は、ともに想像の水準でも敵対しているのだ。いや、より正確に言い換えるならば、経済産業省とテント村は空間的に隣接するだけでなく、想像力を費やしながら、夢と夢の闘いを繰り広げているのである。

毒山の活動が広義の意味でのアート・アクティビズムであることは間違いない。通常、それが闘争の勝利や目的の達成という現実的な一面に呪縛されるあまり、アートの一面を軽視しがちであるのとは対照的に、毒山のアート・アクティビズムは、そのような「現実」にとらわれることはない。むしろ毒山凡太朗の眼は、想像力こそが今や最前線であるという現実を正確に見抜いているのである。

2016/06/10(金)(福住廉)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)