artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

荒木経惟「センチメンタルな旅─コンプリート・コンタクトシート」

会期:2016/05/25~2016/07/23

IMA gallery[東京都]

荒木経惟は1971年7月7日に、広告代理店・電通の同僚だった青木陽子と結婚式を挙げ、京都と福岡県柳川への4泊5日の新婚旅行に出発した。そのあいだに撮られた写真108枚を構成して、1000部限定の自費出版で刊行したのが『センチメンタルな旅』であり、荒木の実質的なデビュー作品集になる。日本の写真表現の歴史におけるこの写真集の重要性については、すでに語り尽くされているといってもよい。だが、今回東京・六本木のIMA galleryで開催された、「センチメンタルな旅」のコンタクトシート(ネガの密着プリント)の全点展示を見て、あらためてその凄みに震撼させられた。荒木は新婚旅行のあいだに35ミリのモノクロームフィルム17本を撮影し、さらに東京に帰ってから撮影した1本分のネガを合わせて写真集を構成しているのだが、その作業全体に神の手が及んでいるのかと思えるほどの奇跡的な出来栄えなのだ。

18本分のコンタクトシートを辿っていくと、荒木はあらかじめ周到に写真集全体の構成を考えてから撮影したように見えてくる。だがそうではないだろう。一見シナリオに沿って展開しているようだが、次に何が起こるのか、荒木がそして陽子がどう動くのかは、成り行きまかせだったのではないだろうか。とはいえ、全身全霊をアンテナとして次の展開に備えているような緊張感が全編に漂っており、写真家とモデルとのテンションの高さはただ事ではない。さらに、コンタクトシートによって、はじめて見えてきたこともある。例えば、あのよく知られた「死の舟」のカットの前後には、5カット分シャッターが切られており、舟の中に横たわっていた陽子は、その後身を起こして荒木のほうを見つめているのだ。そう考えると、どのカットを選択しどのカットを落とすのか、また、それらの写真の前後を微妙に入れ替えながらどう並べるのかで、そのシリーズ見え方がまったく違ってくることがよくわかる。そのデリケートな作業を、荒木がほぼ完璧に成し遂げていることが、コンタクトシートからありありと見えてくるのだ。

なお、ほぼ同時期に、1階下のタカ・イシイギャラリー フォトグラフィー/フィルムでは「写狂老人A 76齢」展(5月25日~6月29日)が開催された。恒例の荒木の誕生日記念展だが、こちらのテンションの高さも特筆に値する。2002年以来撮り続けているKaoRiを6×7判カメラで撮影したカラー作品「写狂老人A 76齢」から9点と、パリのギメ東洋美術館の個展のために撮り下ろされた「トンボー・トウキョー」シリーズから471点(スイッチ・パブリッシングから同名の写真集も刊行)。衰えを知らないエネルギーの噴出には、驚きを通り越して唖然としてしまうほどだ。

2016/06/01(水)(飯沢耕太郎)

あゝ新宿 スペクタクルとしての都市

会期:2016/05/28~2016/08/07

早稲田大学坪内博士記念演劇博物館[東京都]

おもに60年代の新宿の芸術文化を振り返った企画展。演劇をはじめ美術、映画、文学、建築、テレビ、雑誌などから当時の熱気を浮き彫りにしている。フェンスやトタンなどを組み合わせた動線に沿って、写真やポスター、映像などの資料群が展示された。

展示で強調されていたのは、空間と人の密接な関係性。当時の新宿には、大島渚、唐十郎、寺山修司、土方巽、三島由紀夫、山下洋輔、横尾忠則ら、多士済々の芸術家が行き交っていたが、彼らの活動は新宿の中の特定の場所と結びついていた。紀伊國屋書店やアートシアター新宿文化、蠍座、風月堂、DIG、新宿ピットイン、花園神社、そして新宿西口広場。新宿の熱源に引き寄せられた若者たちは、そうしたトポスを転々と渡り歩きながら、さまざまな芸術文化を目撃し、あるいは体験することで、結果的に新宿の発熱に加担していたのであろう。

今日、そのような発熱の循環を担保するトポスは見失われている。それらが新宿にないわけではないが、それぞれのジャンルは自立しており、かつてのように、さまざまなジャンルを越境するエネルギーは、もはや望むべくもない。それは、いったいなぜなのか。

学生運動やベトナム反戦運動の高まりに手を焼いた警察当局が、新宿西口広場の意味性を「広場」から「通路」に強引に読み替えることで、実質的に集会を禁止したことは、よく知られている。すなわち、ここは「通路」であるから人が滞留することは許されない。よって、速やかに移動せよ、というわけだ。熱源の坩堝としての新宿は、かくして分断され、拡散され、霧消してしまったのだ。

しかし、空間と人の関係性を希薄化したのは、警察権力による工作だけに由来するわけではあるまい。当時、芥正彦をはじめ唐十郎、寺山修司らは街頭演劇を盛んに仕掛けていたが、それらの記録写真を見ると、そこで印象的なのは、その突発的な路上パフォーマンスを取り囲む、おびただしい野次馬たちである。彼らは訝しさと好奇心が入り混じった視線で、ある程度の距離感を保ちながら、不意に遭遇したパフォーマンスを目撃している。むろん、彼らは劇場の観客のように指定された座席で静かに演目を見守る鑑賞者の身ぶりとは程遠い。だが、距離を隔てながらも、そのパフォーマンスを目撃しているという点で、彼らは街頭演劇の「鑑賞者」となっていたのではないか。寺山修司の言い方を借りて言い換えれば、人はあらかじめ鑑賞者であるわけではなく、未知の表現文化に遭遇することで、鑑賞者と「なる」のである。

今日の都市文化に熱を感じられない理由のひとつは、私たち自身が鑑賞者に「なる」努力を放棄してしまっていることにある。本展で取り上げられていたような若者文化が、いまや正統な文化史として歴史化されていることを念頭に置けば、今後の私たちが取り組まなければならないのは、かつての新宿文化をノスタルジックに崇めることでは、断じてない。それは、現在の新宿で繰り広げられている、有象無象の表現文化を目撃する鑑賞者となることである(本展とは直接的に関係するわけではないが、リアルタイムの事例を挙げるとすれば、バケツをドラムに、塩ビ管をディジュリドゥにしながら新宿の路上などで演奏しているバケツドラマーMASAを見よ!)。歴史が生まれるのは、そこからだ。

2016/05/30(月)(福住廉)

プレビュー:KAC Performing Arts Program / LOVERS

会期:2016/07/09~2016/07/24

京都芸術センター[京都府]

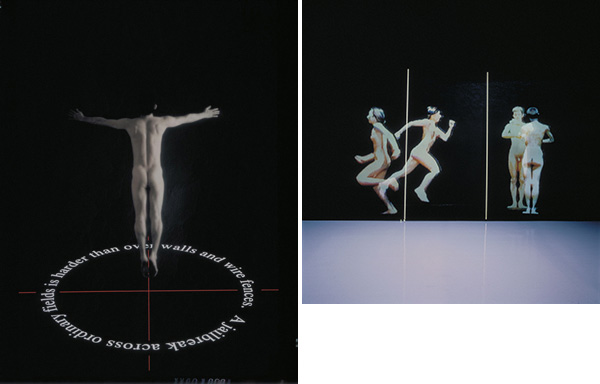

1984 年に京都で結成されたアーティスト集団・ダムタイプ(Dumb Type)の中心メンバーであった故・古橋悌二のソロワーク《LOVERS─永遠の恋人たち》(1994)は、コンピューター・プログラム制御による映像の投影に加えて、観客の動きを感知するセンサーによるインタラクティヴィティを組み込むことで、歩み、駆け抜け、背後の闇へ倒れていくパフォーマーたちの裸の身体と、生で対峙しているかのような静かな緊張感に包まれる映像インスタレーションである。映像、音声、テクストの投影といったメディア・アート的側面とパフォーミングアーツの融合に、エイズ、セクシュアリティ、情報化と身体といった政治性が込められている。本作には国内外に複数のバージョンが存在するが、2001年のせんだいメディアテークの開館記念展に際して再制作されたバージョンは、機材の劣化により、展示不可能な状態にあった。

これを受けて、古橋の卒業校でもある京都市立芸術大学の芸術資源研究センターでは、2015年より、高谷史郎を中心とするダムタイプのメンバーの協力のもと、《LOVERS》の修復を進めてきた。修復の完成を機に、京都では約10年ぶりとなる展示が実現するほか、修復の関連資料も合わせて展示される。また、関連イベントとして、ダムタイプの過去作品の上映会、トークイベント、ゆかりのアーティスト等によるナイトパーティーが企画されている。メディア・アートのマスターピースの修復・保存という意義に加えて、パフォーミングアーツとデジタル技術の共存、分野横断的なアーティストによる共同制作、ダムタイプと古橋の回顧など、多角的なトピックを含む本展は、幅広い関心を持つ層にとって、過去の作品と将来の展望をつなぐ画期的な機会になるのではと期待される。

古橋悌二《LOVERS─永遠の恋人たち》

© Canon ARTLAB

2016/05/30(月)(高嶋慈)

富士ゼロックス版画コレクション×横浜美術館 複製技術と美術家たち─ピカソからウォーホルまで

会期:2016/04/23~2016/06/05

横浜美術館[神奈川県]

富士ゼロックスゆえの複製芸術である版画コレクションと、同館のお蔵出しを掛けあわせて、近代以降の美術史をたどる。特に70年代ゼロックスアート、作家本、エルンストやマザウェルが収穫だった。ところで、今回の展示には作品リストがなかったのは残念である。

2016/05/29(金)(五十嵐太郎)

1945年±5年

会期:2016/05/21~2016/07/03

兵庫県立美術館[兵庫県]

名古屋から神戸へ。「1945年±5年」は展覧会のタイトルとしては出色、もうそれだけでイメージが湧いてくる。蛇足だが、「1945年±5年」ていうと1945年を挟んだ10年間だと思われるだろうけど、ここでは1940年から50年までの11年間を指す。一瞬あれ?って思うでしょ。ともあれ、イメージが湧いてくるのはいいんだけれど、そのイメージというのは-5年(1940-45)が戦争画で、+5年(1945-50)が敗戦画という固定観念に由来するものだ。いや実際、前半はいわゆる作戦記録画だけでなく、広い意味で戦争画と呼ぶべき作品が大半を占めるし、後半は逆に焼け跡や打ちひしがれた人たちの像がたくさん選ばれている。例えば、和田三造《興亜曼荼羅》、藤田嗣治《シンガポール最後の日(ブキ・テマ高地)》、女流美術家奉公隊《大東亜戦皇国婦女皆働之図(春夏の部)》、戦後では福井芳郎《ヒロシマ原爆》、鶴岡政男《重い手》、丸木位里・赤松俊子(丸木俊)《原爆の図 第1部 幽霊》などだ。これらの作品によって1945という特異点がより強く浮かび上がってくるわけだが、たまにそれに当てはまらないアノマリーな作品が散見できるのが美術のおもしろいところ。前半では、息子をモデルに横たわる日本兵の遺体を描いた小早川秋聲の《國之楯》とか、悲しげに目をそらす婦人の顔が印象的な向井久万の《銃後を守る国防婦人会》などは、見方次第では反戦画ともいえるし、時流とはなんら関係なさそうなのに不穏な空気を醸し出す靉光、吉原治良、北脇昇らの作品は、抵抗なのか妥協なのか、グレーゾーンだ。後半では、斬新な戦争画を数多く手がけた向井良吉が明るい海辺の漁を描いた《まひる》、敗戦後とは思えない健康的なヌードを見せつける赤松俊子(丸木俊)の《裸婦(解放されゆく人間性)》、待ってましたとばかりに抽象画に手を染めた吉原治良の《群像》などが時代を超えている。出品は計210点。気になるのは、そのうち前半だけで150点、実に7割強を占めること。これは単に戦中期に見せるべき作品が多かったのでたくさん選ばれたということかもしれないが、別の見方をすれば、戦争中は反戦や抵抗(あるとすればだが)も含めて、美術への期待値(需要)が増大するのではないか。これは希望と不安を抱かせる。

2016/05/28(土)(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)