artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

村上隆の五百羅漢図展

会期:2015/10/31~2016/03/06

森美術館[東京都]

これはスゴイ。もはやあきれるばかり。2012年にカタールで公開した全長100メートルの《五百羅漢図》をはじめとする超巨大な新作群。ここでは絵画も彫刻も4メートル、5メートルが標準サイズだ。その物量もさることながら、ピカピカの完成度にも舌を巻く。一見奔放なタッチに見えようとも、激しい絵具の滴りに見えようとも、表面はすべすべで本当にスーパーフラット。これはもはや絵画というより工芸品、というより工業製品の域に達している。ここまで来るともうだれにも真似できない、というかだれも真似しようとも思わないでしょうね。その《五百羅漢図》だが、基本は青龍、白虎、朱雀、玄武の4パートに分かれ、各25メートルの大画面に極彩色の聖人や怪物どもが跋扈している。これを制作するために全国の美大から集められたアシスタントは200人を超すという。ここまでケタはずれの巨大プロジェクトになるとマネジメントがきわめて重要になってくるが、別室の陳列ケースにはちゃんと日時やアシスタント名が記された進行表なども公開されていて役に立つ。「指示書どうりにヤレ! ボケ!」「ひでーなー」「低レベル……」などと書きなぐられた見本もあって、とても絵を描く環境とは思えない制作現場の空気を伝えてくれる。アートの現場はこうでなくちゃいけない、とは思わないが、ここまで緊張感を持って制作にのぞんでいるアーティストが果たしてどれだけいるだろうか、とは思う。学ぶべきことの多い展覧会である。

2015/11/04(水)(村田真)

三好耕三「RINGO 林檎」

会期:2015/10/27~2015/12/26

PGI[東京都]

PGI(フォト・ギャラリー・インターナショナル)は、1979年に東京・虎ノ門にオープンした。日本では1978年開業のツァイト・フォト・サロンに次ぐ、老舗のオリジナル・プリント販売ギャラリーである。1996年には別館のP.G.I.芝浦(田町)をオープン。虎ノ門のギャラリーは2000年にクローズした。その後はずっと芝浦で営業を続けてきたのだが、このたび東麻布に移転し、これまでギャラリーの略称として使われてきたPGIを正式な名称とすることになった。そのリニューアル・オープニング展として開催されたのが、これまでもPGIの看板作家の一人として数々の個展を開催してきた三好耕三の「RINGO 林檎」展である。

16×20インチという超大判カメラを使って、2012年から青森の林檎の樹を撮影したシリーズだが、いかにも三好らしい、風通しのよい作品に仕上がっていた。三好自身の説明を聞いて初めて知ったのだが、林檎の樹のごつごつと歪み、捩じれ、横に広がった樹形は、雪や風のような厳しい自然条件によってでき上がったのではなく、いかにひとつの枝に果実をたくさん実らせるかを追求した結果、人為的な剪定を繰り返してできたものなのだという。そういわれれば、林檎の樹はライフサイズの盆栽を思わせる形状をしている。その武骨な幹や枝ぶりと、つやつやとみずみずしい果実とのコントラストが、モノクロームの豊かな諧調で見事に表現されている。三好の風景写真に特有の、画面全体がゆったりと呼吸しているような感触を、充分に味わい尽くすことができた。

以前に比べてギャラリーのスペースもやや大きくなり、これから先も、若手とベテランとが噛み合った、充実した展示が期待できそうだ。

2015/11/04(水)(飯沢耕太郎)

進藤環「漂泊の地」

会期:2015/10/31~2015/11/28

ギャラリー・アートアンリミテッド[東京都]

昨年(2014年)にはギャラリー・アートアンリミテッドでの個展と東京綜合写真専門学校での公開制作、今年は「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」への参加と、充実した活動を展開している進藤環。本展でも、新たな領域に挑戦しようという意欲が充分に伝わってきた。

今回の新作を見て感じるのは、彼女が用いている、自分で撮影した風景をプリントし、切り貼りしていくコラージュという手法があまり目立たなくなってきていることだ。以前の作品では、パースペクティブの歪みやイメージ相互のズレを意図的に残すことで、「ありえない風景」を作り上げていたのだが、新作では、一見普通に撮影されたように見えるものも多い。画面の細部へ細部へと視線が分裂していくよりも、どちらかといえば風景全体の統合性が強まっており、観客を包み込み、一体化するような雰囲気が強まっている。この変化は、むしろポジティブに捉えるべきだろう。

もうひとつは、特定の地域性へのこだわりである。今回展示された作品は、広島県大久野島、長崎壱岐島、愛媛県別子銅山、東京都八丈島などで撮影されている。以前はそれぞれの撮影場所の固有性は、作品の中にほとんどあらわれてこなかったのだが、今回は明らかにそのことが意識されている。それをもう少し強めていけば、それらの土地に根ざした「サーガ」としても成立していくのではないだろうか。進藤は今年から九州産業大学芸術学部写真・映像・メディア学科の専任講師となり、福岡に居を移した。そのことが、作品制作にもいい影響を及ぼしているのではないかと思う。

2015/11/04(水)(飯沢耕太郎)

画家の詩、詩人の絵──絵は詩のごとく、詩は絵のごとく

会期:2015/09/19~2015/11/08

平塚市美術館[神奈川県]

表題のとおり、絵画と詩の関係性を探る展覧会。画家からは萬鐡五郎や松本竣介、田島征三、小林孝亘ら、詩人からは高村光太郎、萩原朔太郎、宮沢賢治、稲垣足穂、北園克衛、瀧口修造ら、63名による絵画と詩があわせて展示された。

注目したのは、画家の詩。詩人のそれが全般的にいかにも難解で長大な傾向があったのとは対照的に、画家の詩は軒並み簡潔明瞭で、そうでありながら言葉の奥行きと広がりを感じさせるものが多かったからだ。例えば鴻池朋子は「あるひ洪水がきて すべてを流してしまう 地球は変化こそが 本性」と書いたが、それは過去の歴史としても読めるし、未来の予言としても受け止めることができる、非常に神話的な詩である。また、村山槐多の詩は「走る走る走る 黄金の小僧ただ一人 入日の中を走る、走る走る ぴかぴかとくらくらと 入日の中へとぶ様に走る走る 走れ小僧 金の小僧 走る走る走る 走れ金の小僧」というもの。猛烈なスピード感とほとばしる熱情、そしてそれらの背後に潜む焦燥感は、槐多の絵画にも見出すことができる若々しい詩情である。

絵と言葉の関係性は根深い。色彩や線、形態など絵画の形式性を重視するフォーマリズム批評の価値基準からすると、文字による物語性や文学性は排除の対象にほかならなかった。文字は絵画の自立性を損なうと考えられたからだ。だからこそ文字は絵画の画面から周到に取り除かれ、結果として挿絵やイラストレーションを本画より下位に置く序列的な構造が形成された。だが、本展で示されたのは、そのような文字が絵画の存立を脅かす脅威ではなく、むしろれっきとしたひとつのメディウムであるという厳然たる事実である。

そのもっとも明示的な例証が、O JUNの作品だったように思う。展示された作品は、階段を降りてくる女の子を描いた《オリルコ》(2013)。最低限の線によって構成された、いかにもO JUNらしい絵画だが、そこにあわせて展示された詩は、「のうちゃん あした ひあくまんえんもてこい」。この詩は、鴻池や槐多のように絵画と直接的に照応しているようには思えないが、だからといってまったく無関係というわけでもないように思われる。言い換えれば、詩と絵画が同じ焦点を共有することで同心円状のイメージを生成するわけではないが、それぞれ異なる中心点をもちながら、しかしそれでもなお、結果として楕円状の輪郭が描き出されているような気がするのだ。

イメージを豊かにするためには、絵画であれ詩であれ、ヴィジュアルであれテキストであれ、それぞれのメディウムに備えられた固有の特性を存分に発揮するのがいい。センスのいい若いアーティストたちは、すでにこのことを知っている。本展の行間には、フォーマリズムの残滓をなかなか振りほどくことができない現代美術への根本的な問題提起が隠されていたのではないか。

2015/11/04(水)(福住廉)

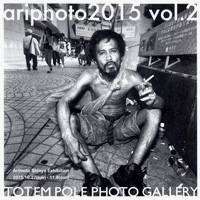

有元伸也「ariphoto2015 vol.2」

会期:2015/10/27~2015/11/08

有元伸也が主宰する東京・四谷のTOTEM POLE PHOTO GALLERYが、開廊10年目を迎えた。写真家たちが自主的に運営するギャラリーを続けるには、経済的な問題だけでなく、モチベーションを維持すること自体が大変だと思う。しかもTOTEM POLE PHOTO GALLERYは、ここ10年レベルを落とすことなく展示活動を続けているわけで、それだけでも特筆すべきことではないだろうか。

その有元が、同ギャラリーで年2~4回のペースで発表し続けている「ariphoto」のシリーズも息の長い仕事だ、年1冊ずつ、作品をまとめて刊行している写真集の『ariphoto』も、今回で6冊目になった。新宿を主な舞台とする6×6判、モノクロームのスナップ写真という基本的な枠組みは変わらないものの、初期の写真とくらべると、微妙に変化してきているのがわかる。わかりやすいのは、2011年からレンズを38ミリ(35ミリのカメラに換算すれば21ミリ)の広角レンズに変えたことだろう。スクエアな画面の正面に、被写体を大きく据えて撮影していた以前の作品よりも、周辺や奥の写り込みのスペースが大きくなり、背景にダイナミックな動きが取り入れられるようになった。とはいえ、被写体となる異形の人物やモノを、獲物に飛びかかるように捕獲していく強度はそのまま維持されている。有元は東京ビジュアルアーツの講師をしていて、時々、彼の教え子で同じような6×6判のスナップを試みる者がいるのだが、まったく似ても似つかぬ弱々しいものになってしまう。街歩きの緊張感を保ち続けることのむずかしさがよくわかる。まさに「ariphoto」としかいいようのない、誰もが追随できない領域に達しつつあるのではないだろうか。

2015/11/03(火)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)